孫子の兵法は、中国の古代の軍事思想を集大成したもので、その教えは単なる戦闘にとどまらず、国際関係やビジネス戦略など様々な分野に応用されています。本記事では、孫子の兵法の基本概念からその国際関係への応用、さらには成功事例を通じてその実際の利用状況や影響について詳しく掘り下げていきます。現代においてもその思想は有効であり、多くの国や企業がその教えをもとに戦略を練っています。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法の歴史的背景

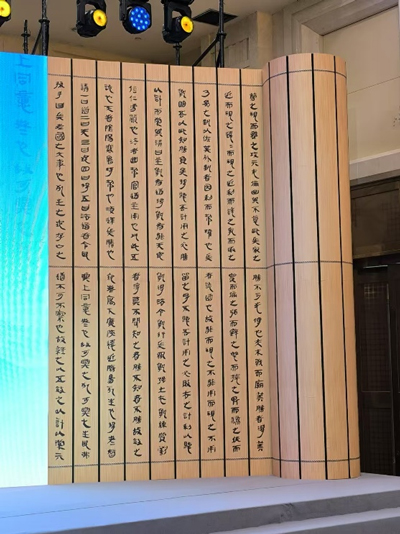

孫子の兵法は、約2500年前の春秋戦国時代に孫子(孫武)によって書かれたとされる兵法書です。この時代、中国では小国が競い合い、覇権を巡る戦争が頻発していました。孫子はそのような混沌とした時代の中で、合理的かつ戦略的に戦いに臨むための理論を体系化しました。彼の教えは、単なる戦術だけでなく、勝つためには敵を理解し、自らを知ることが不可欠だという哲学的な視点を持っています。

さらに、孫子の兵法は、当時の状況を反映する形で、情報戦や心理戦の重要性を強調しています。戦場における数の優位性よりも、知恵と巧妙さが勝利をもたらすとする彼の考え方は、以後の世代に強い影響を与えました。このような背景を考慮すると、孫子の兵法は単なる戦争の手引きではなく、戦争を避けるための智慧とも言えます。

1.2 主要な戦略とその意義

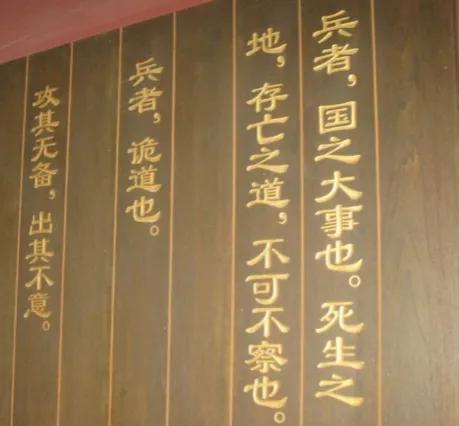

孫子の兵法の中には、多くの重要な戦略が盛り込まれています。例えば、「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉が示すように、自分自身と敵の状況を的確に把握することが最も重要です。この考え方は、敵の意図を読み取り、それに基づいて戦略を立てるという、現代の情報戦の基本とも重なります。

さらに、「戦わずして勝つ」という概念があります。これは、戦争を避けることができれば最善であるという考え方で、強力な外交や交渉を通じて敵を屈服させることが理想とされています。このような考えは、国際関係の緊張を緩和するための手法として広く受け入れられています。

1.3 孫子の兵法の基本原則

孫子の兵法には、戦術、戦略、そして心理戦の三つの基本原則が存在します。戦術は、具体的な行動や戦闘の決定を指し、戦略は長期的な計画と全体の流れを考慮した決定を意味します。また、心理戦は、相手の心情や思考を読み、それを利用する技術です。これらの原則は相互に関連し合い、無駄なく効果的に使用されることが求められます。

このように、孫子の兵法は一貫して「状況に応じた柔軟な対応」を重視しています。状況に応じて戦略や戦術を変更し、敵や環境に適応していくことが勝利につながるとされており、これは対人関係やビジネスの場面にも応用可能です。

2. 国際関係における孫子の兵法の応用

2.1 現代の国際政治における活用例

現代の国際政治においても、孫子の兵法はさまざまな形で応用されています。例えば、アメリカと中国の間の貿易摩擦は、両国の政策決定において孫子の戦略が見え隠れします。アメリカは、中国の市場を開放させるための交渉手法として、「戦わずして勝つ」を実践しようとしているのです。貿易戦争の影響を考慮し、中国側もまた、経済的な圧力に対抗するための巧妙な戦略を練っています。

さらに、中東地域における国際関係では、孫子の兵法の教えがしばしば見られます。イランとその周辺国は、地政学的な緊張の中で、自らの影響力を強化するための情報戦やプロパガンダ戦略を利用しています。これは、孫子が説く「敵を欺く」ための戦術と共鳴します。相手の動きを先読みし、その裏をかくことで、戦局を自国に有利に進めようとします。

2.2 孫子の兵法がもたらす戦略的優位性

孫子の兵法を適用することで、国家は戦略的な優位性を確保することが可能となります。例えば、経済的制裁を通じた敵国への圧力をかける戦略が挙げられます。経済的手段を用いた戦略は、物理的な衝突を回避しながら自国の利益を追求できるため、現代の戦争の形を変化させています。これは、補給線を断つという孫子の教えとも一致します。

また、多国間協議において各国が関与してつくるルールが、戦略的な優位性を生む重要な要素です。例えば、国連での合意形成やNATOの集団安全保障は、各国が協力し合い、相互理解を進めることで緊張を緩和する戦略として機能しています。このようなアプローチは、すでに古典的な戦争の形を超えており、孫子の兵法は国際関係において依然として有効な戦略的フレームワークです。

2.3 競争と協力のバランス

孫子の兵法は、競争と協力のバランスを保つことの重要性を教えています。近年、国際社会では競争が激化する中、各国が相互依存を考慮しなければならない状況が生じています。例えば、気候変動問題に対して各国が協力し合う必要性が増しています。このような競争と協力をうまく操ることが、国際的な安定をもたらす鍵となります。

さらに、特定の国同士が経済的に結びつくことで、他国との関係においても影響を持つ「経済的相互依存」という考え方が重要視されています。これはまさに、孫子の教えにある「背信不屈」の精神と通じるもので、敵と見なしていた国とも実利によって関係を築くことで、新たな戦略的利点を得ることが可能になります。このように、孫子の兵法は単に戦争のためだけではなく、国際関係の複雑な相互作用を考慮した柔軟なアプローチを提案しています。

3. 孫子の兵法を用いた成功事例

3.1 歴史的成功事例の分析

孫子の兵法の教えを実際に活用した歴史的成功事例としては、中国の戦国時代の「魏公」と呼ばれる政治家・軍事家が挙げられます。彼は孫子の兵法を取り入れ、巧妙な罠を使って敵を翻弄しました。例えば、敵国の城を包囲する際には、まず偽の情報を流して敵の動揺を誘い、その隙に城の守備を固めました。このような戦略は、敵の心理を読み取り、効果的に攻撃を仕掛ける典型的な孫子の戦術です。

また、第二次世界大戦の際のノルマンディー上陸作戦も孫子の教えに沿った戦略が見受けられます。連合軍は、敵を欺くために偽の情報を流し、そちらに注意を引きつけました。これにより、本来の上陸地点での成功を収めることができました。このように、孫子の教えは歴史的にも多くの成功事例に基づいて示されています。

3.2 現代の国際紛争解決における事例

現代における国際紛争解決にも、孫子の兵法の教えが影響を及ぼしています。一例として、朝鮮半島の問題が挙げられます。北朝鮮と韓国およびアメリカの間における緊張関係が続く中、国際社会は「戦わずして勝つ」アプローチを模索しています。ここでは、外交交渉や制裁を通じて、軍事アクションを避けながらも問題解決を目指しています。

言い換えれば、孫子の兵法を用いた戦略的アプローチが、国際的なフレームワークを通じてどのように表れるかを示す興味深い事例です。このような戦略を通じて、持続可能な解決策が見出されることが期待されています。

3.3 企業戦略への応用

孫子の兵法は、国際関係だけでなく企業戦略にも広く応用されています。特に、競争の激しいビジネス環境においては、敵対的な企業に対して如何に自己を防衛し、さらには市場を勝ち取るかが求められています。例えば、アップルとサムスンの競争においては、各社の戦略がまさに孫子の教えに基づいています。アップルは常に革新を求め、サムスンはその競争に対して技術力やコスト競争を武器にしています。

さらに、企業間の提携やアライアンスも孫子の兵法の考え方を反映しています。市場環境や顧客ニーズに応じて、他社と協力し合うことで競争優位を得るという戦略は、現代のビジネスでは非常に重要な要素となっています。

4. 孫子の教えと日本の国際関係

4.1 日本の外交政策と孫子の影響

日本の外交政策においても、孫子の兵法の教えは多大なる影響を与えています。特に、外交交渉においての巧妙な策略や、敵との関係を見極める能力が求められる場面で、孫子の教えが生かされています。歴史的には、冷戦時代の外交がその一例です。日本はアメリカとの同盟を強化しつつ、隣国との関係も重視するという二重戦略をとることで国際的な地位を確立しました。

このような文脈の中で、孫子の教えは日本がデリケートな国際関係を扱う際の戦略的なガイドラインとして機能しています。「敵の敵は味方」という考えも、長期的にはこの兵法の教えに根ざしています。

4.2 日本企業における孫子の戦略の活用

日本企業においても、孫子の兵法はしばしばビジネス戦略として取り入れられています。特に、「顧客ニーズを理解する」ことや「競争相手を分析する」ことは、成功を収めるための基本的な考え方です。トヨタ自動車における「カイゼン」哲学は、常に改善を追求するプロセスが、まるで孫子の教えにある「常に変化に対応する」という考え方に通じるものがあります。

また、企業が市場での優位性を確立するために、競争相手の動向や市場の変化を的確に捉えることも、孫子の教えからは非常に重要な要素とされています。このように、企業の成功と孫子の兵法の原則は深い結びつきがあります。

4.3 日本と隣国との関係における教訓

日本と隣国との関係においても、孫子の兵法から多くの教訓が導き出せます。特に歴史的な背景からくる対立関係が続いている中で、協力を模索する必要があるという観点は、まさに孫子の教えに基づいています。敵対的な関係を持つ国々との間で、相互理解や協力の可能性を開くことは、将来的な平和を促進するために不可欠です。

さらに、国際情勢が変化する中で、柔軟に対応することの重要性も教えられています。隣国との経済的なつながりを強化し、互恵の関係を築くことが、結果的に国際的な安定をもたらすという視点が必要とされています。そして、過去の経験から得られる知恵もこうした関係構築には欠かせない要素です。

5. 孫子の兵法の未来的展望

5.1 グローバル化時代における新たな挑戦

グローバル化が進む現代において、孫子の兵法は今後どのような影響を持つのでしょうか。新しいテクノロジーやビジネスモデルが急速に進化する中で、国際関係も複雑化しています。サイバーセキュリティや情報戦が新たな戦場となる中、孫子の兵法の教えがどのように再解釈され、応用されるかは非常に興味深い課題です。

また、環境問題や人権問題など、新しい国際的な価値観が求められる中で、孫子の教えは単なる戦争の教訓にとどまらず、持続可能な発展を考慮した戦略としての重要性を増すでしょう。このような文脈において、孫子の考え方が有効となるシナリオがいくつも考えられます。

5.2 孫子の兵法の持続的な重要性

今後も孫子の兵法が持続的に重要である理由は、その普遍的な原則にあります。「敵を知り己を知る」という教えは、戦闘にとどまらず、ビジネスや外交、さらには個人の対人関係においても有効な戦略となるからです。このように、時代を超えて価値を持ち続ける思想は、今後の国際関係にも大きな影響を与えることでしょう。

さらに、若い世代の教育においても、孫子の兵法の教えを取り入れたプログラムが増えてきています。論理的思考や問題解決能力を育てるためのツールとして、孫子の教えが重視されています。このような新たな展開が、未来の国際関係にも新しい可能性をもたらすでしょう。

5.3 学術研究と実践への影響

孫子の兵法に関する学術研究も増えており、歴史的文脈や戦略的応用についての理解が深まっています。このような研究は、実際の国際関係やビジネスの現場でも役立つ情報として活用されています。また、孫子の教えが企業戦略に与える影響も注目され、さまざまなビジネススクールでその実践が取り入れられています。

今後も、孫子の兵法の教えが国際関係において新たな視点を提供し、柔軟で持続可能な戦略を生み出す一助となることが期待されます。このように、歴史的な知恵が現代社会でどのように活かされ続けていくのか、私たちの関心は高まるばかりです。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の現代的意義

孫子の兵法は、現代においても非常に重要な意義を持っています。この古典的な知恵は、単なる戦争の教訓にとどまらず、国際関係、外交、ビジネス戦略など、さまざまな分野に応用可能です。「敵を知り己を知る」ことが成功の鍵であるという教えは、常に人間社会において変わらない根本的な真実です。

6.2 国際関係における持続可能な戦略

国際関係が複雑化する中で、持続可能な戦略を考える必要性がますます高まっています。孫子の兵法は、戦争を回避するための智恵を与えると同時に、敵と見なしていた国とも友好関係を築く方法を示しています。将来的な国際的な安定を実現するためには、こうした戦略が不可欠です。

6.3 より良い未来に向けた学び

最後に、孫子の兵法から学ぶことは、私たちの未来に向けた重要な手助けとなります。歴史から引き出される教訓は、現代社会の動向においても有効であり、持続可能で平和な未来を築くための知恵として活用されるべきです。孫子の教えを忘れず、未来の国際関係においてもその知恵を生かしていきたいものです。

「終わりに」

孫子の兵法は、古代から現代までを繋ぐ知恵の宝庫です。その教えを実生活に活かすことで、個人、企業、国際社会がより良い未来を構築する手助けになることでしょう。この学びは、私たち一人一人が持つべき重要な資源であり、常に心に留めておきたいものです。