孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略に関する重要な文献であり、その教えは現代のさまざまな分野においても応用されています。特に対人交渉において、孫子の兵法の教えは非常に役立ちます。相手との関係を築くためには、戦略的な思考が不可欠です。本記事では、孫子の兵法から学ぶ対人交渉の技術について、具体的な原則や戦術を通して探求します。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法とは

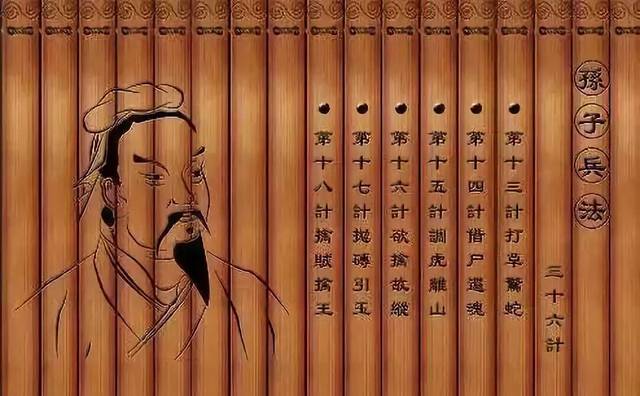

孫子の兵法は、古代中国の軍事指導者である孫子によって書かれたとされる兵法書です。この書は、戦争における戦略や戦術だけでなく、心理戦、情報戦、そして外交交渉に至るまで幅広い知識を提供しています。孫子の兵法は、戦争を避けるための手段としても注目されています。「勝つために戦わない」という理念は、現代のビジネスや人間関係においても有用です。

孫子の兵法は、シンプルな言葉で書かれていますが、その中に含まれる思想は深遠です。たとえば、「彼を知り、己を知れば、百戦して危うからず」という言葉は、交渉における重要な原則を表しています。相手の特性や状況を理解することが、自分自身の勝利に繋がるのです。この知識を武器にして、相手との交渉を有利に進めることができます。

1.2 戦略の重要性

戦略は、目標を達成するための計画や方法を指します。孫子の兵法においては、戦略が戦争の命運を大きく左右するとされています。戦略がなければ、無謀な戦いに突入することになり、必然的に敗北につながります。これを対人交渉に置き換えるならば、自分の立場や相手の意図を明確に理解した上で、戦略を立てる必要があります。

たとえば、ビジネスの契約交渉において、自社の強みだけでなく、相手企業の弱点を把握して交渉に臨むことで、有利な条件を引き出すことが可能です。逆に、準備不足や戦略の欠如は、無駄な譲歩を強いられる結果となり、信頼関係を損なう要因にもなります。したがって、戦略的思考は交渉の成功に不可欠であるといえます。

2. 対人交渉の基本原則

2.1 対人交渉における心構え

対人交渉には、特定の心構えが必要です。まず第一に、交渉は単なる勝負ではなく、相手と協力してWin-Winの関係を築く場であるという意識が重要です。孫子の兵法も、敵をただ「倒す」ことが目的ではなく、戦争を短縮させ、生き残るための戦略を重視しています。この視点を持つことで、交渉をより円滑に進めることが可能になります。

次に、柔軟性を持つことが大切です。交渉中に相手の意見や要望を尊重しつつ、自分の主張を適切に届けるためには、固定観念を捨てる必要があります。たとえ相手の要求が初めは受け入れられないものであっても、その中に潜む真の意図を理解することで、双方にとっての最適解を見つけることができます。

さらに、感情をコントロールすることも重要です。交渉は時として感情が高ぶる場面もありますが、冷静さを保つことで荒れることなく進行できます。孫子の兵法では「戦わずして勝つことが最良の戦法である」と言われていますが、交渉においても同様に、自分の感情を抑えることで冷静な判断が下しやすくなります。

2.2 情報収集と分析の重要性

交渉の成功には、事前の情報収集が不可欠です。相手の背景、ニーズ、価値観を正確に把握することで、より的確なアプローチが可能になります。孫子の兵法にも、「情報は戦の命」であると記されていますが、対人交渉においても同様に、情報は力となります。

例えば、ビジネスで新しい取引先と交渉を行う際、相手の過去の業績や市場での評判、さらには業界のトレンドなどを事前に調査することが重要です。それにより、こちらの提案が相手にどのように響くかを予測し、適切な対策を講じることができます。情報が不足していると、誤った判断を下すリスクも高まります。

また、情報収集を行った後は、その情報を分析する能力も求められます。ただ集めたデータを並べるだけでは不十分で、それをどのように解釈し、交渉に活かすかがキーポイントになります。知識だけでなく、その知識を活かすための洞察力を培うことが、成功する交渉の鍵となります。

3. 孫子の兵法から学ぶ交渉戦術

3.1 知己知彼、百戦不殆

「知己知彼、百戦不殆」は、孫子の兵法の中でも特に有名な言葉です。この言葉は、相手の情報を理解し、自分自身の強みを知ることが、いかに重要かを強調しています。対人交渉においても、相手の思惑や背景を理解することで、最適な答えを打ち出すことが可能になります。

実際の交渉場面では、相手のニーズをしっかりと聞き取ることが求められます。例えば、クライアントとの料金交渉では、相手が求めるサービス内容や予算の範囲を理解することで、こちらが提案すべき内容が明確になります。そのためには、相手に関する情報が必要不可欠です。

さらに、相手の強みだけでなく、弱点を見抜く術も重要です。正確に相手の立場を理解することで、相手の選択肢を制限することができ、自分に有利な条件を引き出す戦術へと繋がります。この考え方は、単に競争相手との戦いに留まらず、人間関係全般においても非常に有効です。

3.2 不戦勝の概念

孫子の兵法が強調する「不戦勝」とは、実際に戦うことなく勝利を得る考え方です。これは、対人交渉にも当て嵌まります。交渉では、対立を避けることが最善の結果を生むことが多いです。互いの利害が調和する案を見つけることで、無用な争いを避け、円満な合意に達することができます。

たとえば、成果を上げたいクライアントとの契約交渉の場合、料金や条件で争うのではなく、どのようなサポートがあれば双方にとって利益になるかを考えるアプローチが求められます。このように、自らが相手の立場を理解し、共に成長する道を探ることが、真の「不戦勝」に繋がるのです。

また、場合によっては、交渉の場から一時撤退する判断も必要です。感情的になったり、意見が合わない状態で進めるよりも、一呼吸置くことで冷静な考えができるようになります。この撤退もまた、不戦勝の一部であり、相手をリスペクトしつつ適切なタイミングを待つことで、再度交渉を進める際に優位に働きます。

3.3 立場を活かした交渉の仕方

自分の立場を活かすことは、交渉の成功を左右します。孫子の兵法では、地の利や天の利といった要因も重視されており、交渉においても自分自身の置かれた状況を最大限に活用することが重要です。自身の業種や経験、人脈を考慮して戦略を練る必要があります。

たとえば、自社が有利な市場ポジションにあれば、その点を強調することで有利な条件を引き出すことができます。逆に、自分の弱点を知っている場合は、それを補完できるような提案を行うことで相手の協力を得やすくなります。このように、自分の立場を理解し、上手く活用することが重要です。

また、相手に対して自分の強みを具体的な事例やデータを用いて示すことで、信頼を築くことができます。交渉の席で自信を持って主張することで、相手もあなたの意見に耳を傾けやすくなるため、有利な結果を得やすくなります。

4. 対人交渉における心理戦

4.1 心理的優位の確立

対人交渉では心理戦も重要な要素です。心理的優位を確立するためには、相手の感情や反応を理解し、自分の言動を調整することが求められます。相手がどのような心理状態にあるかを察知することで、適切なアプローチが可能になります。

たとえば、交渉の際に相手がリラックスした様子であれば、その雰囲気を維持することでよりスムーズなコミュニケーションを得ることができます。一方、相手が緊張している場合には、配慮ある言葉を選ぶことが必要です。このように、相手の心理を見抜く力が、成功する交渉をもたらします。

また、逆にこちらが心理的優位に立つためには、自己主張をしすぎず、相手に話をさせることも有効です。相手が自らの意見や希望を多く語ることで、心理的な圧力を軽減させる環境を作ることができます。最終的に、相手が自らの意志で提案を受け入れる状況を作ることが、心理的には非常に効果的です。

4.2 相手の心理を読み解く方法

相手の心理を読み解くには、まず観察力が必要です。相手の表情や声のトーン、身体の動きなどに注意を向けることで、言葉には出ていない感情や考えを理解できます。たとえば、相手が不安な表情をしている場合、その背後には提案に対する懸念があるかもしれません。この情報をもとに、こちらの提案を微調整することで、相手の安心感を得ることができます。

さらに、質問を通じて相手の心理を探ることも有効です。オープンな質問を投げかけることで、相手が何を考えているのか、何を求めているのかを深く掘り下げることができます。たとえば、「もしこの条件が整えば、どのように思いますか?」というような質問を通じて、相手の本音を引き出すことができます。

また、否定や批判の言葉をなるべく使わず、相手の意見を尊重する姿勢を示すことで、相手が本音を言いやすい環境を構築できます。相手の意見がたとえ自分と異なっていても、「なるほど、そういう視点もありますね」といった受け入れ方をすることで、相手も自分との対話を続けたくなるものです。

5. 実践事例と応用

5.1 成功例の分析

実際のビジネスシーンでは、孫子の兵法の教えを活かした成功例が多く存在します。ある企業が新製品を発表する際、競合他社との交渉において、戦略的に情報共有を行いました。この企業は、相手のニーズをしっかりと理解した上で、共に利益を得るための条件を模索しました。

この結果、両者にとってのウィンウィンの条件が整い、双方が合意に至り、アフターサービスやアフターコールを通じて、信頼関係や長期的なビジネスの繋がりを築くことに成功しました。このように、孫子の兵法を実践することで、成功に繋がる事例は少なくありません。

5.2 失敗から学ぶ教訓

一方で、失敗するケースもあります。一つの企業が新規取引先との交渉において、事前のリサーチを怠り、相手の文化や商習慣を理解せずに交渉に臨んでしまいました。その結果、相手側は興味を示すことなく、すぐに交渉テーブルを離れてしまいました。

この失敗からの教訓は、「相手の文化を理解することの重要性」です。異なる文化の中でこそ、交渉の舞台は多様な姿を見せますが、それを無視してしまうと大きな損失をもたらすことになります。孫子の兵法に倣えば、相手を理解すること、そして準備をしっかりと行うことが成功の鍵であることを忘れてはいけません。

6. 孫子の兵法を現代に生かす

6.1 ビジネスにおける応用

孫子の兵法は、ビジネスの現場でも大いに活用されています。特に競争が厳しい市場では、戦略的思考が求められます。企業が競合他社との価格交渉を行う場合、相手の価格構造や市場動向を十分に分析し、自社の立ち位置を明確にすることで、有利な条件を引き出すことができるでしょう。

たとえば、製品のプロモーション活動においても、ターゲット市場を定義し、その市場に適した戦略を立てることで、より多くの顧客を獲得できます。相手に合わせた柔軟なアプローチが、結果として市場での競争優位を生むのです。

6.2 日常生活での活用方法

孫子の兵法は、日常生活でも役立つ教えが多くあります。たとえば、家庭内でのコミュニケーションや友人との関係においても、相手の心理を意識し、共感する姿勢が求められます。小さな衝突や誤解を避けるためには、相手の立場を理解し、配慮することが重要です。

また、問題解決の際にも、孫子の教えは応用できます。何かトラブルが発生したとき、感情的にならずにその問題の核心をしっかりと見極め、冷静に対処することで、より良い結果を得られるでしょう。交渉や意見の相違は、人生のあらゆる場面で遭遇するものですが、孫子の兵法の教えを基にすることで、スムーズなコミュニケーションを実現できます。

終わりに

孫子の兵法は、古代の知恵から現代の生活やビジネスまで、多くの場面で活用できる普遍的な教えを持っています。対人交渉においても、心構えや戦略的思考、相手の心理を理解する技術は、成功につながります。競争が激しい現代社会で生き抜くためには、加えた知識を使い、戦略を立て、柔軟さを持つことが求められるのです。相手との関係をより良いものとするために、孫子の兵法からの学びを日常生活に取り入れることをお勧めします。