孫子の兵法は古代中国の兵法書であり、古代から現代に至るまで、戦略や戦術に関する教訓を提供してきました。特に、その中でも「倹約」と呼ばれる考え方は、資源を最大限に活用し、無駄を省くことで戦争を有利に進めるための重要な要素となっています。この概念は、単に物質的な資源に留まらず、時間や労力、さらには人間関係にまで広がるものです。本記事では、孫子の兵法における戦略的倹約の理解を深めつつ、歴史の中でどのように活用されてきたかを具体的な事例を交えながら解説していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の兵法の起源

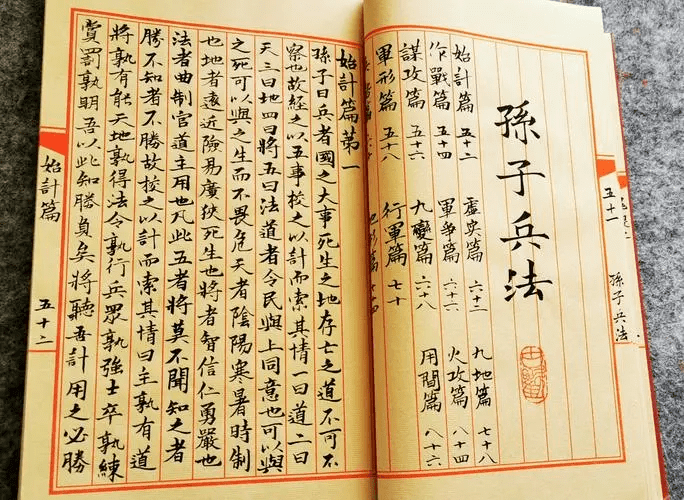

孫子の兵法は、春秋戦国時代に活躍した軍事戦略家、孫子によって書かれたとされる兵法書であり、その歴史は約2500年を遡ります。この書物は、戦争の理論や戦術についての深い洞察が詰まっており、中国の軍事思想に多大な影響を与えてきました。最初に登場したのは『孫子兵法』というタイトルで、日本を含むさまざまな国や文化に翻訳され、多くの人々によって学ばれています。

孫子の兵法は、単なる戦争の技術書だけではありません。そこには心理戦や情報戦、さらには外交的戦略が盛り込まれており、戦争を避けるための知恵も見受けられます。例えば、敵を知り、自分自身を知らなければ百戦百勝は難しいという孫子の言葉が示すように、敵と自分の理解を深めることが勝敗を分けるカギとなります。このような背景から、孫子の兵法は単なる軍事戦略の枠を超えて、経済や社会、そしてビジネスの場においても適用される理念となってきました。

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法の核心にある概念は、「勝つためには戦わずして勝つべき」とする思想です。つまり、戦争は最後の手段であり、大切なのは如何にして敵を屈服させるかということです。戦わずして勝つためには、情報戦や巧妙な戦術を用い、敵を混乱させ、無駄に資源を消耗させることが求められます。この考え方が、「倹約」という概念と密接に結びついているのです。

倹約において特に重要なのは、どの資源を優先して使うかの選択です。兵力や物資、環境など様々な要素を天秤にかけ、最も効果的な手段を選ぶ必要があります。例えば、弓矢や鉄器といった武器の生産にはコストがかかりますが、その準備のために十分な情報収集を行うことで、相手の動きに敏感になることが可能になります。これにより、不必要な戦闘を避けることができ、結果的に資源の浪費を減らすことができるのです。

1.3 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、単なる軍事戦略にとどまらず、後の時代におけるさまざまな文化や思想に多大な影響を与えました。日本の戦国時代には、武将たちがこの兵法を参考にして戦略を練り、成功を収めたケースが多くあります。たとえば、著名な武将である織田信長や豊臣秀吉は、孫子の教えをもとに巧妙な戦略を用いています。

さらに、これらの教訓はビジネスの分野にも応用されており、戦略的な意思決定に役立てられています。現代の経営者やマーケティング担当者は、孫子の兵法における「敵を知る」重要性を認識し、市場競争において優位性を確保するためにこの戦略を活用しています。このように、孫子の兵法は時間を超えて、様々な領域で役立てられているのです。

2. 倹約思想の重要性

2.1 戦争における資源の管理

戦争は、資源を消耗する大きなイベントであり、勝利を収めるためにはその管理が不可欠です。孫子は「戦争は国の根幹である」と語っており、資源の管理は戦局を左右する重要な要素です。限られた資源をいかに効果的に活用するか、敵との接触を最小限に抑えながらも、勝利を目指す過程での判断が求められます。

そのため、資源を無駄にすることなく、徹底的な管理を行うことが重要です。例えば、兵士の士気を高めるためには、食料や物資の供給を安定させることが重要です。これにより、兵士たちは安心して戦闘に臨むことができ、戦局を有利に進めることが可能になります。

2.2 倹約がもたらす戦略的優位

資源を倹約することは、ただ単に物質的な面だけでなく、心理的な優位性をもたらすことにもつながります。たとえば、戦闘において必要以上に資源を消費することがなければ、次の戦闘に備えた計画を立てる余裕が生まれます。これにより、敵に対する優位性を築くことができ、自らの戦力を温存しながらも、敵に対して攻撃を仕掛けることが可能になります。

また、敵に対して資源を浪費させる戦略も重要です。敵の攻撃を避けつつ、彼らが無駄に資源を消費するよう仕向けることで、長期的には自軍が勝利を収める基盤を築くことができます。このような戦略的な倹約は、戦況を有利に進めるための必須の手法です。

3. 孫子の兵法における倹約の実例

3.1 必要な資源の最小化

孫子の兵法では、必要な資源を最小限に抑えることの重要性が説かれています。戦争においては常に無駄が生じるものですが、その無駄を避けるために計画的な資源管理が求められます。たとえば、敵の攻撃を受ける前に防御戦を構え、必要な兵力や物資を確保することが考えられます。このように、事前に戦略を練り直すことによって資源を最小化できます。

軍事におけるこの考え方は、日常生活にも通じます。たとえば、ビジネスにおいては、必要な資源をきちんと計算し、過剰な投資を避けることが成功のカギとなります。計画を立てる際に、使うリソースを最小限に抑えることで、より高い利益を得る可能性が高まります。

3.2 敵との衝突を避ける戦術

孫子は「戦わずして勝つことが最も賢明である」と述べています。これは、敵との衝突を避けることが戦略的に賢明であるという考え方を表しています。具体的には、仲間や味方の協力を得て、敵の動向を常に監視し、必要に応じて先手を打つことで、実戦を避けつつ勝機を伺うことが大切です。

敵との衝突を避けるためには、相手の意図を見極め、時にはその意図を利用して自軍の利益に繋げることも求められます。孫子の兵法では、「相手の心を知ることが大切である」とも言われており、相手の心理をうまくつかむことで、衝突を回避することが可能になります。これにより、不要な戦争による資源の無駄遣いを回避でき、自軍の強化につながります。

3.3 敵の弱点を突く戦略

敵の弱点を見極めることは、戦争において極めて重要です。孫子の兵法は、敵の隙を突き、そのポイントを攻撃することを提唱しています。敵の補給路を断つ、あるいは連携を乱すなど、相手が力を発揮できない状況を作り出すことが肝要です。実際、戦歴を見ると、成功した軍事キャンペーンは相手の弱点を的確に突いたケースが多いのです。

特に、情報戦が重要視される現代においては、敵の行動パターンや戦略を分析し、そこから弱点を見つけることが求められます。情報を集め、敵の情報を操作することで自軍に有利な状況を作り出すことができます。このような戦略は、現代のビジネスや競争の場でも同様に適用されており、競合に先んじるための手段として活用されています。

4. 歴史における具体的事例

4.1 秦の統一戦争と倹約の戦略

中国史において、「秦の統一戦争」は倹約の戦略を確立した重要な事例とされています。秦は、分裂していた中国を統一した最初の王朝であり、その過程で倹約の考えを貫きました。特に、資源の無駄を省くために兵力を効率的に配分し、少ない犠牲で勝利を収めることに成功しました。

たとえば、秦の昭王は軍を展開する際に、必要な情報を集め、敵の動向を把握することで戦略を練り直しました。これによって、短期間で敵を撃破しつつ、長期的な戦闘を避けることができたのです。このように、倹約の思想が秦の成功に不可欠であったことは間違いありません。

4.2 蜀漢の防衛戦略に見る倹約

蜀漢の時代においても、倹約の思想は戦略的には非常に重要な要素でした。特に、蜀漢は資源が乏しい地域であったため、劉備や諸葛亮は限られた資源を最大限に活用するための戦略を練る必要がありました。例えば、北伐を行う際には徹底した情報戦を展開し、敵の動向を把握することで、傍観する敵の潜在的な弱点を突く戦略を採りました。

また、蜀漢は防衛体制の構築にも力を注ぎ、無駄に兵力を割くことなく防衛線を強化しました。これにより、敵軍の侵略を防ぎつつ、有力な攻撃を行える状況を確保しました。資源の倹約は、戦局の安定を保つためには欠かせない要素であったのです。

4.3 明の士兵と倹約の教訓

明代における士兵の戦略においても、倹約の思想は非常に重要でした。明は、外敵と内乱を相手に、持てる資源を賢明に管理しなければなりませんでした。特に、戦争が長期化する中で、士兵の士気を保ちつつ、物資を安定的に供給するための戦略が求められました。

具体的には、明の軍隊は物資の供給を可能な限り効率的に行うための物流路を整備しました。在庫を管理し、利用可能な資源を計算することで、戦闘中の無駄を省く工夫がなされました。こうした倹約の教訓は、今後の軍事戦略に大きな影響を与えることになったのです。

5. 現代への適用

5.1 環境問題と資源の倹約

現代社会において、環境問題は重要な課題となっています。リソースの過剰な消費は、自然環境への影響をもたらし、持続的な発展を妨げる要因となります。ここで、孫子の兵法の倹約思想が再び光を放つ時です。限られた資源をどのように使用するかが、現代のビジネスや政策においても重視されています。

企業もまた倹約の考え方を取り入れ、リソースのリサイクルや省エネルギーの取り組みを進めています。持続可能な社会を築くためには、環境に配慮した経済活動が求められるのです。孫子の精神を再評価し、未来の世代に向けた持続的なリソース管理の重要性に気づくことが必要です。

5.2 経済戦争における戦略的倹約

経済戦争は、現代においても重要なテーマです。企業同士の競争が激化する中で、生存と勝利を目指して戦略的に倹約することが求められます。コストを削減しつつ、競争に打ち勝つためには、情報を集め、需給を見極め、協力関係を築くことで相手の強みを打ち破ることが求められます。

また、経済戦争では無駄な支出を抑えることが士気を高め、戦略の鍵となります。孫子の教えに従い、現代のビジネスシーンでも効果的な資源管理を行うことによって、競争の激しい市場で優位に立つチャンスが生まれることでしょう。

5.3 孫子の兵法から学ぶ現代のビジネス戦略

孫子の兵法から得られる教訓は、ビジネス戦略にも幅広く適用されています。特に、競争力を維持するための戦略では、情報収集やリスク分析を重視し、資源の効率的な配分が求められます。企業が生存をかけた戦略を展開する中で、孫子の教えを基にした判断が勝敗を分けることがあるのです。

例えば、競合に対する情報戦を展開し、彼らの行動と弱点を理解することで、自軍を有利に立たせることが大切です。このような視点は、商戦においても重要であり、消費者のニーズを読み解くことが成功への道と言えるでしょう。

6. 結論

6.1 孫子の兵法における倹約思想の現代的意義

孫子の兵法における倹約思想は、現代社会においても重要な意味を持っています。資源の有限性が意識される中で、如何に効率的に資源を使うかが問われている現在において、この思想は多くの場面で活用されています。環境問題や経済戦争など、さまざまな領域で倹約の重要性が再評価されています。

私たちは、ただ単に物質的な資源を節約するだけでなく、時間や労力、情報の管理までも含めた広い視点で倹約を考える必要があります。これにより、個人や組織がより良い成果を上げることができるのです。

6.2 後世への影響と教訓

孫子の兵法は、現代においてもその教えが生かされています。戦争を通じて生まれた知恵や技術の数々は、ビジネスや社会の動態に適応され、時代を超えてその価値を保持しています。倹約という考え方は、無駄を省き、賢明な選択をするための基本的な指針として、私たちの未来に向けた重要な教訓となり続けるでしょう。

終わりに、孫子の兵法に内包された倹約思想は、単なる戦術に留まらず、私たちの日常生活やビジネス、さらには環境政策にまでその影響を及ぼしています。今後もこの思想を基に、持続可能な社会を築くための道を歩んでいくことが大切です。