文化大革命は、1966年から1976年までの10年間にわたり、中国で展開された社会政治運動であり、中国共産党による全面的な政治的、社会的、経済的変革を目指しました。この運動は、主に毛沢東の指導のもと、旧体制や資本主義の影響を排除し、新たな社会主義の理想を実現することを目的としていました。文化大革命は、中国の歴史において重要な転換点であり、その影響は今なお多方面にわたっています。本稿では、文化大革命が経済に与えた影響について、具体的な事例を交えながら考察していきます。

1. 文化大革命の概説

1.1 文化大革命の背景

文化大革命が始まる背景には、中国社会の急速な変化がありました。1950年代から1960年代にかけて、共産主義体制のもとでの社会改革と経済発展が進められ、農業や工業が著しく発展しました。しかし、成長の影には、権力闘争や社会的不満、さらには思想の対立が潜んでいました。毛沢東は、党内での権力を再確認し、急進的な政策を推進するために、全国民を動員する必要があると感じました。

また、当時の中国では、旧社会の価値観や文化が根強く残っており、それに対する反発が高まっていました。毛沢東は、これらの旧社会の価値観を一掃するために「四旧」(旧思想、旧文化、旧習慣、旧風俗)の打破を掲げ、国民に熱烈な支持を訴えかけました。このような背景が、文化大革命の勃発へとつながっていくのです。

1.2 文化大革命の主要な出来事

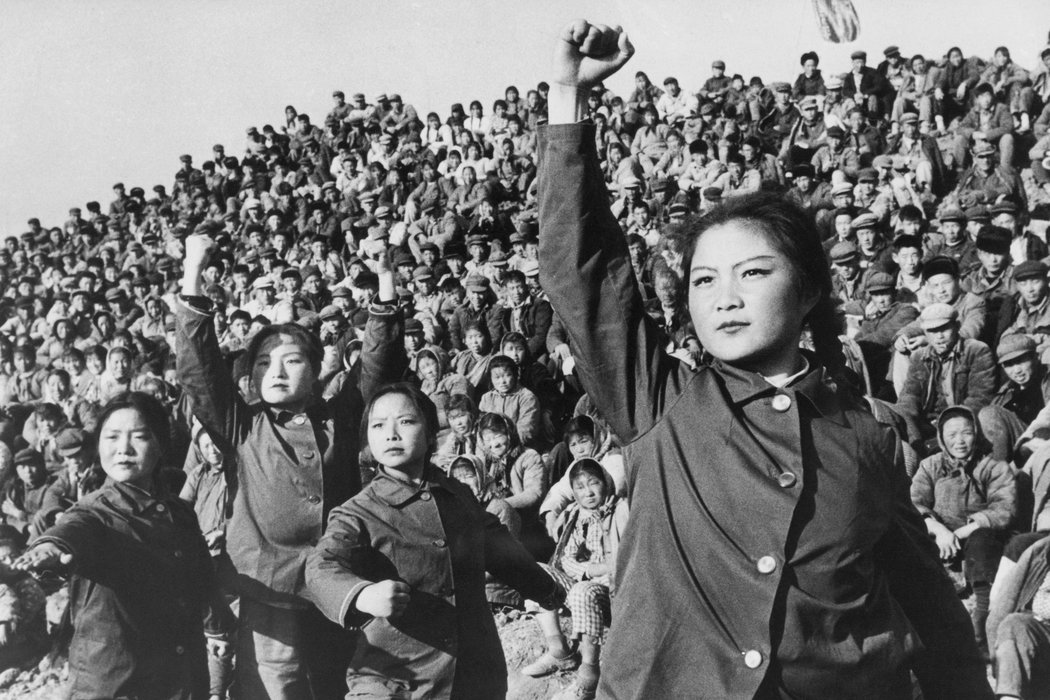

文化大革命の主要な出来事には、紅衛兵の結成や大規模な思想改造運動が含まれます。1966年、毛沢東は若者たちを中心に紅衛兵を生み出し、既存の権力構造を批判する動きを広めました。紅衛兵は、大学や学校において既存の教科書や教授法を排斥し、毛沢東の思想を中心とした教育を推進しました。この運動は、教育機関の機能を麻痺させ、知識の疎外や無知を助長しました。

加えて、1969年には「大寨」のモデルが全国に広がり、全国の農村部がこの農業モデルを模倣する動きが見られました。この過程で、多くの農業生産が非効率的に行われ、その結果、作物の生産量は大きく減少しました。このように、文化大革命は社会的な変革を目指す一方で、経済的な停滞や問題を招く要因ともなりました。

1.3 文化大革命の目的と理念

文化大革命の一つの目的は、毛沢東の思想を広めることであり、「文化の革命」を通じて、資本主義的な思想や古いしきたりを排除することでした。毛沢東は、特に知識人や専門家に対して疑念を抱いており、彼らが新社会の建設において不必要であると考えていました。そのため、知識人たちは弾圧され、社会から排除されることが多かったのです。

理念的には、文化大革命はすべての人々が平等であり、労働を通じて自己実現する社会を目指すものでしたが、実際には権力者による意図的な操作や個人の自由が抑圧される結果を招きました。毛沢東の個人崇拝が強まり、個々人の意見や考え方よりも、党の方針に従うことが強調されました。このような理念の下で、文化大革命は多くの人々に苦痛と苦しみをもたらしました。

2. 経済構造の変化

2.1 農業への影響

文化大革命中、農業部門は大きな影響を受けました。地方の農村では、紅衛兵が農業の運営方法を変え、伝統的な農業技術や経験を無視して、毛沢東の新しい農業政策を強制しました。“大寨”モデルに基づく集団農業が推進され、多くの農村がこの政策に従わざるを得ませんでしたが、実際には生産性が向上することはありませんでした。

特に、農民たちは紅衛兵による干渉や指導に困惑し、自らの経験を基にした農業運営ができなくなりました。この影響で、食料生産は減少し、国全体が食糧不足に陥る事態も生じました。1971年から1972年にかけて、中国全土で深刻な飢饉が発生し、数百万人が命を落とす結果となりました。このような影響は、農業だけでなく、国民の生活にも直結し、多くの人々が生活の困窮を余儀なくされました。

2.2 工業の停滞

工業部門もまた、文化大革命の影響を大きく受けました。当初は産業の発展が期待されていましたが、運動が進むにつれて、工場の指導者や技術者が弾圧され、適切な運営が難しくなりました。特に、専門知識を持つ人材が排除された結果、工場の生産性は急激に下降し、多くの工業製品が不足する事態となりました。

また、文化大革命の名のもとに、労働者が政治的活動に専念することが奨励され、工場の生産が後回しにされることが多くなりました。これは、生産ラインの混乱や品質の低下を招き、工業全体の競争力を著しく損なう結果となりました。そのため、多くの企業は経済的な危機に直面し、国内外からの投資も減少する要因となりました。

2.3 商業活動の制限

商業活動も、文化大革命の影響を色濃く受けました。国家主導の計画経済のもとで、商業は厳しい規制のもとに置かれ、民間の商業活動が制限されました。商人や企業家は冷遇され、経済活動の中心から排除されるようになったため、市場の自由な発展が妨げられました。

さらに、文化大革命の過程で、旧体制と見なされた商業活動は、しばしば批判や攻撃の対象となりました。特に、資本主義的な行動と見なされるものは厳しく取り締まりを受け、商業活動の活力が失われました。この結果として国民の生活水準は低下し、物資不足が常態化しました。結果的に、社会の不満が高まり、経済の停滞が蔓延することとなったのです。

3. 労働力の動員と人材の減少

3.1 教育制度の崩壊

文化大革命は、教育制度にも深刻な影響を及ぼしました。多くの学校が閉鎖され、学生たちは政治的活動に駆り出されるようになりました。教育者たちも多くが追放され、教育の質は著しく低下しました。特に、技術や専門知識を持つ教員がいなくなったことで、次世代の教育が完全に崩壊しました。

さらに、教育機関のカリキュラムは、毛沢東思想を中心に再編成され、本来の学問の枠を超えて政治的な教育が重視されるようになりました。このような状況下で、学生たちは十分な知識を身につけることができず、社会に出た際には必要なスキルを持たない人材が増えました。これは、経済活動の発展にも大きな痛手を与える要因となりました。

3.2 知識人と専門家の排除

文化大革命において、知識人や専門家たちは厳しい迫害を受けました。彼らは、既存の体制を批判する対象として見られ、多くが公職を追われ、強制労働や再教育を受ける運命に置かれました。このような排除は、専門知識や経験を持つ人材が社会から消え去ることを意味しました。

その結果、科学技術や産業の発展は停滞し、国の発展に必要な人材が不足しました。多くの研究機関や企業が不在の知識融合によって倒産する事態もありました。専門家の欠如は、経済の競争力を低下させ、国際社会における地位をも損なう結果となりました。

3.3 労働者の配置転換

文化大革命により、労働者の動員が大きく変化しました。多くの工場や農村で、労働者の配置が頻繁に変更され、安定した職場環境が失われました。これは、労働者のモチベーションを低下させ、生産性の低下を招く要因となりました。適切な技能を持つ労働者が適所に配置されず、非効率な作業や生産が行われることが常態化してしまったのです。

さらに、労働者が政治活動に駆り出される一方で、実際の生産活動はおろそかになり、社会全体の経済活動が停滞する結果となりました。このような労働力の流動性の低下は、経済の持続的な成長にとって大きな障害となり、国全体の発展を妨げる要因となってしまいました。

4. 経済政策の失敗

4.1 計画経済の頓挫

文化大革命は、計画経済の基本的な理念と政策の失敗を露呈しました。当初の理念として、国家が経済を一手に管理し、各地区の労働力と資源を効率的に配分することが目指されましたが、実際には、政治的な意図が経済政策に優先される結果となりました。これにより、柔軟性のない経済運営が続き、計画が頓挫してしまいます。

さらに、多くの専門家や技術者が排除されたことで、現実的な経済のニーズを無視した政策が強行されることに繋がりました。特に、日常生活に必要な物資の供給が滞り、国民の生活水準が低下する一因となったのです。このように、計画経済の頓挫は、文化大革命の最も悲惨な副産物の一つと言えるでしょう。

4.2 外交経済関係の影響

文化大革命により、中国の外交関係も大きな影響を受けました。国際社会との交流が制限され、他国との経済的関係が悪化したため、国外からの投資が減少し、経済成長にとって非常に厳しい状況が続きました。この時期、中国は国際的に孤立し、経済的な発展に必要な技術や資本が十分に流入することがなくなりました。

さらに、中国自身が輸出入を通じて得ていた物資も減少し、国内での資源配分が困難になりました。これにより、国民生活における物資不足が深刻化し、国内の経済活動はますます停滞することになります。国際世論においても、中国の社会主義システムへの疑念が高まり、外交政策の失敗は長期的な経済への悪影響を及ぼしました。

4.3 過剰な国家介入の結果

文化大革命の頃、国家の介入が過剰になる一方で、市場の自由や競争が排除され、経済のダイナミズムが失われました。国家がすべての経済活動を管理することで、労働者や企業の自由な行動が制約され、市場経済の基本的なメカニズムが崩壊しました。

この過剰な介入により、人々は生産的な活動を行う意欲を失い、経済全体の効率が著しく低下しました。活動の自由が奪われることで、国民の創造性や主体性も低下し、経済活動への参加が消極的になりました。結果的に、国家主導の経済は失敗に終わり、長期的な経済問題を引き起こす原因となりました。

5. 文化大革命後の経済回復

5.1 経済政策の見直し

文化大革命が終息した後、中国は急速な経済回復に向けた政策の見直しを行いました。特に、鄧小平のもとでの改革開放政策が導入され、市場経済を重視する方向へとシフトしました。この新たな政策により、国営企業の改革が進められ、効率的な経済運営が期待されるようになりました。

また、民間企業の設立が許可されるようになり、個人の自由な経済活動が促進されました。このような変化により、多くの市民が起業し、新たなビジネスチャンスを得ることができる環境が整いました。これにより、中国経済は活気を取り戻し、成長の道筋が見え始めることとなりました。

5.2 改革開放政策の導入

改革開放政策のもとで、中国は市場経済を部分的に受け入れ、外国からの投資を積極的に呼び込みました。特に、経済特区の設立により、外国企業が中国国内で事業を展開することが可能になり、経済の国際化が進みました。この動きは、中国経済に大きな刺激を与え、迅速な成長を実現する要因となりました。

さらに、経済特区は新しいビジネスモデルや技術の試験場となり、多くの成功事例が生まれることとなりました。これにより、中国全土における産業の発展も促進され、経済全体が活性化していく傾向が見られました。

5.3 経済成長への道筋

経済改革が進むにつれ、中国は持続的な経済成長を遂げることができました。国内市場が拡大し、国際市場においても競争力を高めることができるようになりました。この結果、中国は世界の経済大国の一つとしての地位を確立することとなり、多くの国々との経済関係を強化することができました。

また、経済成長に伴い、中国の消費市場も活気を取り戻し、国内外からの需要が増加しました。これにより、工業や農業における生産が活性化され、経済全体が再び成長軌道に乗ることができました。このような長期的な経済成長は、文化大革命の影響を乗り越えた結果、社会の安定に寄与しました。

6. 長期的な影響と教訓

6.1 経済発展への教訓

文化大革命の経験は、中国にとって多くの教訓を残しました。特に、経済政策においては、過度な国家介入がもたらす悪影響を実感することとなりました。市場のメカニズムや競争の重要性を理解することで、持続可能な経済発展への道を見出すことができるようになったのです。

また、国民の参加を促す経済運営が求められるようになりました。市民や企業が経済活動において重要な役割を果たし、創造的な解決策を見つけ出すことが不可欠であるという認識が深まりました。このような教訓を踏まえ、中国は将来的な発展への姿勢を変革することが求められました。

6.2 文化大革命の影響の評価

文化大革命の経済への影響は、単なる悪影響だけでなく、今後の発展に向けた新たな価値観の形成にも寄与しました。経済が混乱した中で生まれた教訓は、経済政策の見直しや改革開放への転換を通じて、生かされることとなりました。これは、歴史的な教訓として、現在の中国の政策形成にも影響を与え続けています。

さらに、国際社会における中国の地位向上にもつながりました。経済の開放によって多くの外国企業や投資家が中国市場に関与する機会が増え、中国の経済は国際的な流れに適応できるようになりました。このような変化は、その後の国際経済のダイナミクスにも影響を与え、世界経済における中国の役割を確立する重要な要因ともなりました。

6.3 現代中国の経済に与えた影響

文化大革命がもたらした影響は、現代中国経済の発展においても色濃く残っています。特に、過去の教訓を踏まえた政策決定や経済運営のスタイルは、今日の中国においても重視されています。国家の介入と市場の自由のバランスを取ることが、持続可能な発展の鍵とされています。

また、教育制度の見直しや専門家の復権も進められ、知識を重視した経済運営が求められています。これは、文化大革命時代に過ちが生じた学びを経て、より効果的な人材育成につながるものとされています。未来の世代に、より良い社会を残すための重要な取り組みとして、文化大革命の影響を克服する努力が続いています。

終わりに

文化大革命の経済的影響は、幅広い分野で見受けられ、その後の中国の発展に大きな教訓をもたらしました。政治的な背景に左右される経済運営の危うさや、多様な経済活動が求められる現代社会に必要な価値観の形成など、多くの示唆が得られました。過去の経験を生かし、持続可能な経済成長を実現するために、中国は今後もさまざまな挑戦を乗り越えていくことでしょう。