中国の北京語は、単に一つの方言にはとどまらず、その音韻体系は非常に独特で、他の中国語の方言との違いが明確に表れています。今回は、北京語の音韻体系に焦点を当て、その基本情報から具体的な音韻の構成、声母、韻母、声調に至るまで、詳細に解説していきます。この文章を通じて、北京語の音韻の奥深さと、その文化的背景について理解を深めていただければ幸いです。

1. 北京語の基本情報

1.1 北京語とは

北京語は、中国の首都北京で広く話されている標準中国語の一種であり、中国語の主要な方言の一つです。北京語は、清朝から近代にかけて、中国の政治、経済、文化の中心地であった北京で発展し、歴史的な背景とともに多様な変化を遂げてきました。今日は、北京語が国家の公用語として広がり、多くの人々のコミュニケーション手段として機能するようになった経緯を考えることが大切です。

また、北京語は通称「普通話」とも呼ばれ、国際的には「Mandarin」として知られています。このように、北京語は中国全土で使用されている多くの方言の中で、最も広範囲に理解され使用される言葉となっています。そのため、北京語を学ぶことは、中国文化を学ぶ上でも非常に重要です。

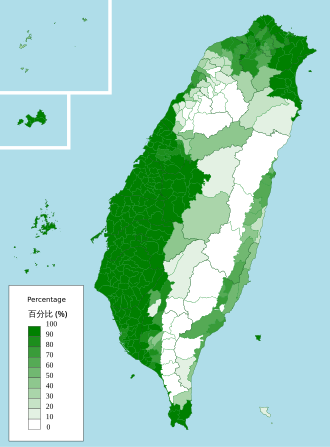

1.2 北京語の地理的分布

北京語は北京を中心に話されていますが、その方言は河北省や天津市を含む周辺地域にも広がっています。さらに、移民や外国人により、世界中のさまざまな国や地域で北京語が話されるようになっています。たとえば、アメリカやカナダ、オーストラリアなどの都市では、在外中国人コミュニティが形成され、北京語が主に日常会話で用いられています。

このように、北京語は地理的にも広がりを見せ、多くの文化的背景を反映しています。北京語を学ぶことで、これらの地域の文化や習慣を理解する手助けともなるでしょう。特に、都市部では日常的に使用されるため、観光客にとっても非常に有用です。

1.3 北京語と他の中国語方言の関係

北京語は、中国語の八大方言の一つとして、特に北方方言に属します。他の方言と比べて、その音韻体系は比較的単純で、学びやすいと言われています。しかし、広東語や閩南語(台湾語など)など、他の方言とは発音や語彙が異なり、一部の言葉すら通じないことも多くあります。

例えば、同じ「水」という意味である「水」は北京語では「shuǐ」と発音しますが、広東語では「seoi2」と発音されます。このような違いは、方言学習者にとって興味深いポイントであり、独自の音韻体系を持つ他の方言への入り口ともなります。

2. 北京語の音韻体系の概要

2.1 声母と韻母の構成

北京語の音韻体系は、声母(子音)と韻母(母音)から成り立っています。声母は、音の始まりを形作り、韻母はその後に続く部分を担います。たとえば、「北京」という言葉は、「北」の声母が「b」で韻母が「ěi」、「京」の声母が「j」で韻母が「ing」となります。この2つの要素の組み合わせによって、北京語特有の音の響きを奏でます。

声母は、北京語の音韻の中で重要な役割を果たしており、舌の位置や口の開き具合で異なる音を作り出します。声母の数は約23種類で、全体の発音の基礎を形成しています。一方、韻母は主に母音の組み合わせからなり、北京語には約35種類の韻母が存在します。音の響きにおいて、韻母は非常に重要であり、言葉のリズム感や美しさも決定づける要素です。

2.2 声調の種類と特徴

北京語には、4つの基本的な声調があります。声調は、同じ音節に異なる意味を与えるため、非常に重要です。1声(陰平)は「ママ(mā)」、2声(陽平)は「マ(má)」、3声(上声)は「マ(mǎ)」、4声(去声)は「マ(mà)」となります。この声調の違い一つで、全く異なる意味を持つことがあるため、言葉を正しく伝えるためには声調を理解し、使いこなすことが不可欠です。

声調の違いは、北京語の音韻体系の中でも特徴的な要素の一つであり、言葉の意味を区別するだけでなく、言葉の抑揚や感情の表現においても重要です。たとえば、質問を表す際には声調を上げることがある一方、命令を表す際には声調を下げることが多いです。

2.3 音韻の変化と歴史的背景

北京語の音韻体系は、長い歴史を経て変化してきました。元朝や明朝、そして清朝の時代には、音韻の変化が頻繁に起こりました。当時の北京では、多くの民族が融合し、さまざまな音が流入した結果、北京語の音韻体系は他の方言と異なる特徴を持つようになったのです。

特に、明清時代の北京語は、多くの文士や商人たちによって広まり、標準語としての地位を築くきっかけとなりました。その後、20世紀に入ると、教育の普及に伴い、北京語がますます広まり、音韻体系もより洗練されていきました。現在の北京語は、こうした歴史的背景を元に、現代の中国社会における重要なコミュニケーション手段として機能しています。

3. 北京語の声母

3.1 声母の一覧と発音

北京語における声母は、言語学的に分類すると約23種類に分けられます。代表的な声母には、b(バ)、p(パ)、m(マ)、f(ファ)、d(ダ)、t(タ)、n(ナ)などがあります。これらの声母は、舌の位置や空気の流れによって異なる音を生み出します。例えば、「米」は声母「m」と韻母「ǐ」で構成されています。

また、声母には濁音と清音の区別もあり、同じ音を持つ声母であっても音の高さや強さによって意味が変わります。たとえば「d」という音は清音「t」に対比される形で、文脈によっては重要な区別を必要とします。このように北京語の声母は、単語の意味を明確に表すために重要な役割を果たしています。

3.2 特徴的な声母の解説

北京語には、他の方言にない特徴的な声母がいくつかあります。たとえば、「zh」「ch」「sh」という声母は、舌を少し後ろに引いて発音するため、日本語の音声体系とは異なる独特の響きを持っています。この発音の違いが、北京語を学ぶ上での難点でもありながら、同時に魅力でもあります。

特に、「x」は日本語にない音です。この声母は、息を強く吐きながら発音しなければならないため、外国人学習者にとっては少し難しいかもしれません。しかし、この声母の特徴を理解することで、北京語の発音がさらにスムーズになります。このような特徴的な声母は、北京語の音韻の豊かさを感じさせる要素の一つです。

3.3 声母の音韻現象

声母の発音には、音韻現象が数多く存在します。例えば、声母が異なる単語や文脈において、連音現象が起こることがあります。これは、隣接する音との融合によって新たな音が生成される現象で、特に話し言葉において顕著です。

例えば、声母が「n」の場合、次の単語の声調や音によって発音が変化することがあります。これにより、ネイティブスピーカーは自然な流れで会話を進めることができるのです。音韻現象を理解し、習得することで、よりネイティブに近い発音や表現が可能になります。

4. 北京語の韻母

4.1 韻母の種類と分類

韻母は北京語の音韻体系の重要な要素で、母音を中心に構成されています。北京語の韻母は、単独の母音から二重母音、さらには鼻音を含む音まで多岐にわたります。基本的な韻母には、a、o、e、i、u、üがありますが、これらが組み合わさって新たな韻母が生まれることもあります。

例えば、「ai」や「ei」といった二重母音は、言葉により一層のリズム感を与え、北京語の音の美しさを際立たせます。また、「an」「en」といった鼻音を含む韻母も重要で、これにより音の多様性がより一層広がります。韻母のこれらの特性を把握することで、音の響きやリズムをよりよく理解することができます。

4.2 韻母の音段の変化

韻母の音段の変化は、発音に対する感覚やアクセントに大きな影響を与える要素です。特に、同じ韻母であっても、声母や声調との組み合わせによって発音が微妙に異なることがあります。たとえば、「u」の音は、声母「w」が付くと「wu」となり、発音の仕方が変わります。このように、音段の変化が韻母の響きを一新させるのです。

また、韻母の発音は方言間でも微妙に異なるため、同じ単語でも地域によって音が異なることがあります。こうした変化を知ることで、北京語を話す際により自然な響きを持たせることができ、聞き手にとっても聞き取りやすい言葉になるでしょう。

4.3 韻母の音韻現象

音韻現象は、韻母においても発生します。例えば、北京語では「pinyin(拼音)」という表記法によって、音を表現していますが、ここで両方の韻母の特徴が強調されます。古典文語の影響を受け、発音が変化することもあります。このような音韻現象は、言葉の流暢さやリズムに対して大きな役割を果たします。

また、話し言葉では、特定の韻母が連続する場合に音が省略されることがあります。例えば、「你好吗?」という質問文では、「好」の韻母部分が省略され、「你吗?」と聞き手に対して自然に対話が流れることがあります。韻母の音韻現象を理解することは、よりスムーズで自然な会話をするための鍵となります。

5. 北京語の声調

5.1 声調の数と特徴

北京語の声調は、言葉の意味を完全に変える重要な要素です。その基本的な声調は4つあり、それぞれ異なる音の高低や抑揚が特徴です。1声(陰平)は、一定に高い音で長く続き、2声(陽平)は上昇しながら発音されます。3声(上声)は低く下がった後に上に持ち上げるように発音し、4声(去声)は急激に下がる音になります。

声調の違いは、同じ音節でも異なる意味を持つ場合が多く、声調を誤って使うことで誤解を招くこともあります。例えば、「妈(mā)」は「母」の意であるのに対し、「骂(mà)」は「罵る」意味となります。声調の学習は、北京語を習得する上で非常に重要なステップです。

5.2 声調の実際の使用例

声調は実際の会話の中で非常に活用されます。例えば、日常会話では質問する際に声調を上げることが一般的であり、「你好吗?」は「元気ですか?」を意味します。この場合、最後の「吗」は声調を上げて発音され、質問のニュアンスが強くなります。

また、命令や希望を表現する際には、声調を下げて話すことが多く、そのため言葉の持つ意味が文脈によって変わります。たとえば、「走!(zǒu)」という表現は、「行け!」という命令形になります。このように、声調は北京語におけるコミュニケーションの中で非常に重要な役割を担っています。

5.3 声調の学習方法

声調を上手に学ぶためには、リズム感や加音を意識することが大切です。多くの教材では、音声を聴きながら声調を繰り返し練習する方法が取り入れられています。また、声調を識別するための聞き取り練習も重要です。これにより、話し言葉における声調の使い方を実際に理解する助けになります。

さらに、ネイティブスピーカーとの会話練習も非常に効果的です。実際の会話の中で声調を使うことで、自然なリズムを身につけることができ、またリアルタイムで修正点を指摘してもらうこともできます。音読やシャドーイングの練習も有効で、聴覚的なトレーニングを通じて声調をより体得することができます。

6. 結論

6.1 北京語音韻体系の重要な点

北京語の音韻体系は、その音の美しさやリズム感、声調の豊かさによって、北京語を特有の言語にしています。声母と韻母、声調が組み合わさることで、他の中国の方言と一線を画す独自性を持っており、これが北京語の大きな魅力となっています。音韻の理解が深まることで、北京語の会話がより豊かになることは言うまでもありません。

6.2 音韻体系の今後の研究の可能性

今後の研究においては、北京語の音韻体系に加え、他の方言との比較や音韻変化の歴史的な流れを掘り下げていくことが求められます。特にデジタル化が進んでいる現代において、音声認識技術との関連性を探る研究も注目されています。これにより、北京語を学ぶ新たな方法や教材の開発が期待され、不確実性のある音韻現象に対してもより多面的なアプローチが可能になるでしょう。

6.3 北京語と文化との関連性

北京語の音韻体系は、その発展とともに中国文化の中で重要な役割を果たしてきました。文学や音楽、映画など、さまざまな文化的表現において、音韻がどのように影響を与えているかを探求することも、北京語の理解を深めるために重要です。音韻にこだわることで、文化的な豊かさや多様性が見えてくるでしょう。

このように、北京語の音韻体系は一見シンプルに見えて、実は多層的で奥深い存在です。音に対する理解を深めることで、より良いコミュニケーションが可能になると同時に、中国文化へのインサイトも広がるでしょう。音韻の魅力を存分に楽しみながら、北京語を勉強していくことをお勧めします。