イントロダクション:

デジタル技術の急速な進化は、私たちの生活のあらゆる側面に影響を与えています。言語もその一つであり、特に方言はデジタル時代においてさまざまな変化を迎えています。中国は多様な方言を持つ国であり、それぞれの地域で異なる文化が根付いています。本記事では、方言の定義から始まり、中国の方言の多様性、都市部と農村部の方言の違い、そしてデジタル時代の影響について詳しく探っていきます。また、方言の保存や継承の重要性にも触れ、最後には方言の未来について考察します。

1. 方言とは何か

1.1 方言の定義

方言とは、同じ言語の中でも特定の地域や集団によって使われる表現や語彙のことを指します。標準語と比較されることが多いですが、方言は地域特有の文化や歴史が反映されており、単なる言葉の違いにとどまりません。例えば、日本語の方言には関西弁や東北弁があり、それぞれの地域で独自の言い回しや発音が存在します。

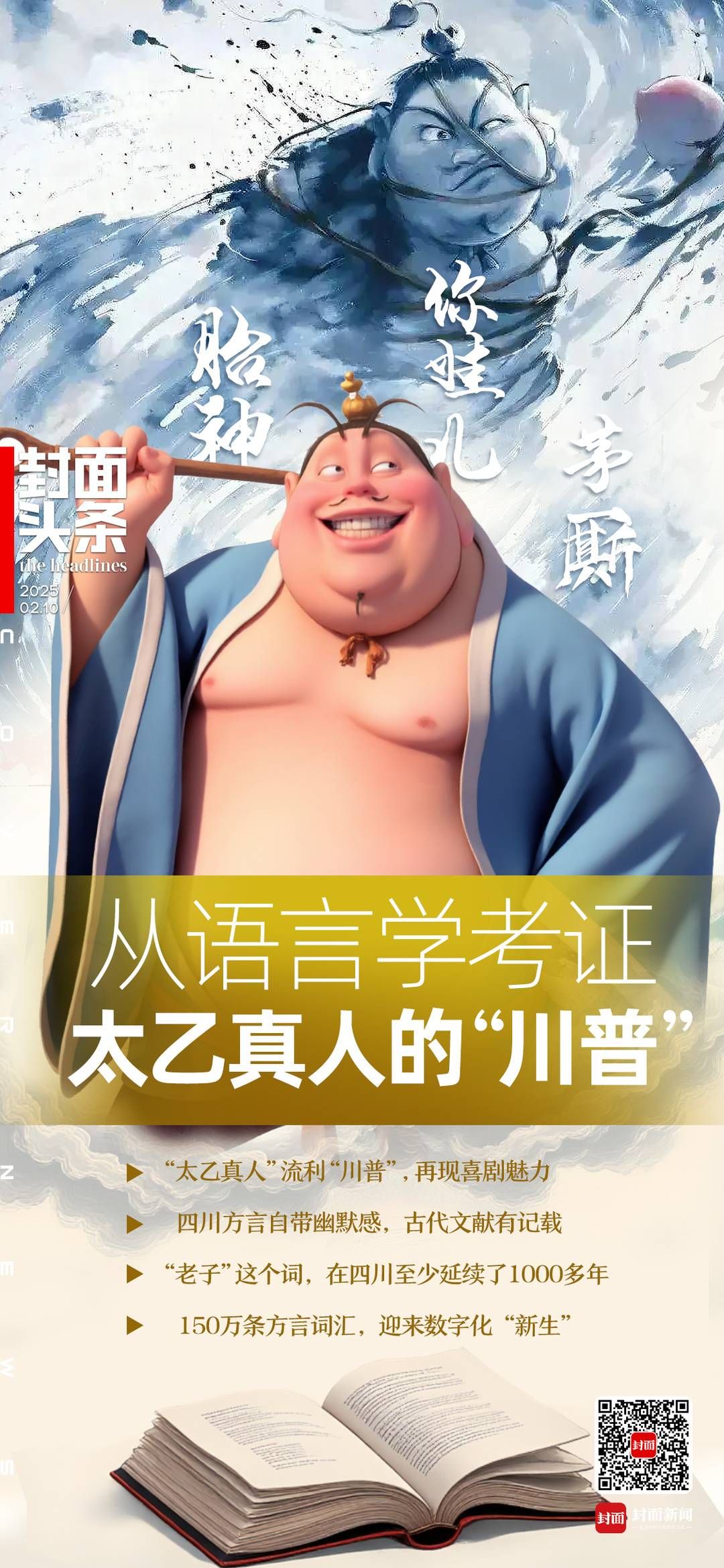

中国では、方言はさらに多様で、標準語(普通話)とは異なる発音や語彙だけでなく、文法や表現方法にも違いがあります。典型的な例として、広東語や上海語、北京語などがあり、これらは同じ漢字を使っていても聴覚的には大きく異なることがあります。方言は、日常会話だけでなく、詩や歌などの文化的表現にも深く関与しているため、その重要性は計り知れません。

1.2 方言と標準語の違い

標準語は、教育やメディアなどで広く用いられる公式な言語形式であり、国の言語政策に基づいています。例えば、中国では普通話が標準語として採用され、全国的に通用する言語とされています。標準語は、コミュニケーションの効率化や国の統一感を促進する目的で普及していますが、一方で地域特有の文化や伝統が失われる危険性も伴います。

方言は、その地域に住む人々のアイデンティティを象徴する重要な要素です。例えば、広東省では広東語が日常的に使われており、彼らにとっては自分たちの文化を表現する手段となっています。また、方言は地域ごとの話し手同士の結びつきを強める役割を果たします。これに対し、標準語は外部とのコミュニケーションを容易にする一方、内部の結束感を薄める可能性があります。

2. 中国の方言の多様性

2.1 方言の種類

中国には主要な方言系統が10種類以上あり、これらは地域ごとに異なる特徴を持っています。例えば、漢民族の方言では、北方方言、南方方言、西南方言などがあります。北方方言の代表である北京語は、全国の標準語として広く認知されていますが、南方方言に入る広東語や客家語、上海語などは、独特のアクセントや語彙を持つため、標準語とはまったく異なる印象を与えます。

また、中国の少数民族も独自の言語や方言を持っており、これらは民族の文化や生活様式を反映しています。チベット語やウイグル語などは、民族自体のアイデンティティを形成する重要な要素となっており、言語の保存が求められています。これにより、中国の言語環境は非常に豊かで多様性に富んでいると言えます。

2.2 地域文化との関係

方言は地域文化と深く結びついており、その土地の習慣や価値観を伝える重要な役割を果たします。たとえば、広東地方の方言である広東語には、多くの料理用語が含まれており、地元の食文化を反映しています。コミュニケーションの中で、方言を使うことで、自分たちの文化への誇りを感じることができます。

また、地方の祭りや伝説、民話なども方言によって語り継がれています。これにより、地域の人々は自分たちの文化を再確認し、世代を超えたつながりを保つことができます。方言が消失することで、こうした地域文化の多様性も脅かされるため、方言の保存は文化遺産としての価値が高いと言えます。

3. 都市部と農村部の方言の違い

3.1 都市部の方言の特徴

都市部では、方言が徐々に変化している現象が見られます。特に都市化が進むにつれて、標準語と方言が混ざり合うことが一般的になっています。例えば、上海では上海語が使われていますが、最近では多くの若者が上海語の中に標準語の要素を取り入れ、ハイブリッドな表現をすることが増えています。このような変化は、異なる背景を持つ人々が交流する中で自然と起こります。

都市部の方言は、経済の発展とともに形を変えてきました。例えば、ビジネスや観光の場面では標準語が重視されるため、方言を使うことが少なくなりつつあります。これにより、若者は自分の文化的アイデンティティを表す機会が減っているとも言えます。しかし、社会的なつながりが薄れることなく、都市の多様性の中で新しい方言の形が生まれる可能性も秘めています。

3.2 農村部の方言の特徴

農村部では、方言がより純粋な形で保存されていることが多いです。農村では、コミュニティの絆が強く、昔ながらの生活様式が残っています。そのため、地域特有の方言や言い回しが日常的に使用されています。たとえば、農村の人々は方言を用いて日々のコミュニケーションを行い、地域の伝統や文化を大切にしながら生活しています。

しかし、都市化が進む中で、農村部でも方言が次第に減少していく懸念があります。例えば、若者が仕事を求めて都市に移動することで、方言を話す人々が少なくなり、地域の文化が薄れてしまうことが心配されています。このため、農村部の方言も保護や継承の必要性が高まっています。

3.3 方言の変遷とその要因

方言の変遷は、主に社会的な要因によって影響を受けます。標準語の普及、教育制度の変化、移住や都市化などが方言の使用頻度に影響を与えています。たとえば、農村から都市へと移り住む人々が増える中で、方言は徐々に廃れていくことが懸念されています。このような変化に対抗するためには、方言を尊重し、積極的に使用する姿勢が重要です。

さらに、方言の変遷にはメディアの影響も大きいです。テレビやインターネットなど、情報の流通がグローバル化する中で、標準語が便利であるがゆえに、多くの人が方言を話す機会を失っています。これにより、方言が消えつつある地域もあります。しかし、逆に新たな方言の形成が期待されることもあります。

4. デジタル時代の影響

4.1 ソーシャルメディアと方言

デジタル時代に入ると、ソーシャルメディアが人々のコミュニケーションのスタイルを変えました。例えば、微博(ウェイボー)や微信(ウィーチャット)などのプラットフォームでは、方言を使った独自のコミュニケーションスタイルが生まれています。一部の若者は、地元の方言を用いた投稿で自分のアイデンティティを表現し、方言の魅力を再認識しています。

しかし、同時に方言が使われる場面が限定されることもあります。例えば、公の場では標準語が求められることが多く、職場やビジネスシーンでのコミュニケーションでは方言が使用されにくくなっています。このような環境では、若者は方言を使う機会を失ってしまうかもしれません。

4.2 インターネットの普及による言語の変化

インターネットの普及に伴い、言語の変化が加速しています。特に、掲示板やチャットルームでは方言が使われることが多く、地域ごとの特有の表現が共有されるようになっています。これにより、若者たちが方言に触れる機会が増え、方言の面白さを感じる人が増えてきています。

また、インターネットを通じて地域文化が広がる一方、方言の標準化も進んでいる可能性があります。異なる方言を話す人々がオンラインで交流する中で、共通の表現が生まれることがあります。このような現象は、一面では地域色を薄める結果となるかもしれませんが、別の面では新しい言語表現の創造にもつながると言えます。

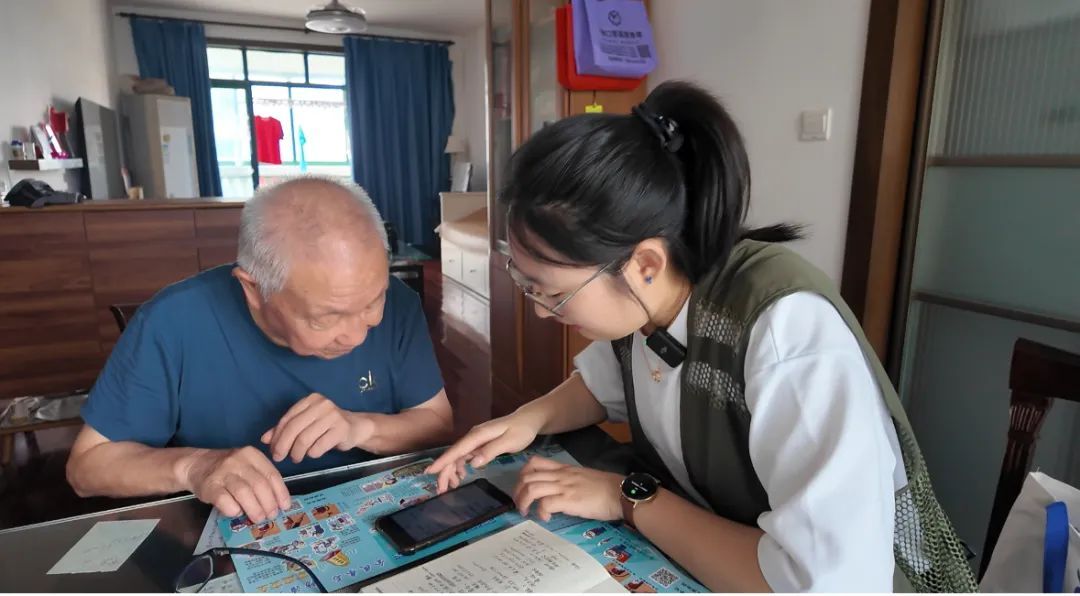

4.3 若者と方言の向き合い方

若者はデジタル時代の中で、方言に対する向き合い方が多様化しています。一部の若者は、自分たちの地域の方言を誇りに思い、SNSを活用して方言を広めようとしています。方言を使ったミームや動画が人気を集め、地元の言葉をキャッチーに表現するアプローチが増えています。

反対に、都市に住む若者の中には、方言を使わずに標準語を優先する傾向も見られます。これは、社会的なステータスや就職活動などの関係から生じていると考えられます。そのため、方言を失うことが文化的アイデンティティの喪失につながる危険性もあるため、方言の重要性を再確認する必要があります。

5. 方言の保存と継承

5.1 方言教育の重要性

方言の保存と継承において、教育は欠かせない要素です。学校教育の中で、方言を学ぶことは地域の文化を理解する第一歩となります。また、地域の方言を教育に取り入れることで、若い世代が自分たちの文化に誇りを持つことができるようになります。例えば、地域の歴史や伝統を教える際に方言を用いることで、理解が深まり、方言の価値を再認識することができます。

さらに、地域活動や文化イベントなどで方言を使ったプログラムを開催することも効果的です。地元の方言を使ったストーリーテリングや劇などを通じて、参加者が自らの方言に触れる機会を提供することで、より多くの人々が方言を愛し、継承する意識を持つようになるでしょう。

5.2 デジタル技術を用いた保存方法

デジタル技術の進歩は、方言の保存にも役立っています。音声録音や動画撮影を通じて、地域の方言を記録するプロジェクトが増えており、インターネット上での共有も可能です。また、ユーチューブや音声配信サービスを活用して、方言を学ぶコンテンツを提供することで、より広範囲の人々に方言の魅力を伝えることができます。

地域の方言をテーマにしたアプリやウェブサイトも注目されています。これによって、若い世代が自分たちの方言を楽しむ機会が増え、日常生活の中で方言を意識するようになることが期待されます。デジタル技術を用いることで、方言の保存と継承に新しい風を吹き込み、その価値を再評価することができます。

6. 今後の展望

6.1 方言の未来

方言の未来は、様々な要因によって形成されるため、予測が難しい部分もあります。しかし、若者たちが方言に対して再び関心を持ち始めていることは、希望のある要素です。ソーシャルメディアやデジタルプラットフォームを通じて、方言を楽しむ文化が広がることで、方言が活性化する可能性もあります。

逆に、方言が消えてしまうリスクも決して少なくありません。都市化や標準語の普及は依然として進んでおり、地域文化の消失を招く恐れがあります。そのため、方言の保存や継承に向けた取り組みが重要です。教育機関や地域社会が協力し、方言を次世代に伝えるための施策を考えることが、今後の大きな課題となるでしょう。

6.2 文化的アイデンティティの再確認

方言は地域の文化の一部であり、その保存は文化的アイデンティティの維持にもつながります。方言を学び、使うことは、自分たちの文化を理解し、誇りに思うことに直結します。この認識が広がることで、地域独自の文化を守り続ける意識が高まる期待があります。

また、方言の再評価を通じて、異なる地域文化への理解や尊重が生まれることも望ましいです。方言が持つ多様性は、文化的な交流の架け橋となり、地域を越えた絆を形成する要素ともなります。これにより、方言を使うことが単なる言語活動だけでなく、文化の保存や発展にも寄与することになるでしょう。

終わりに

デジタル時代における方言の変化は、様々な側面で私たちに影響を与えています。方言は地域文化の重要な一環であり、その保存や継承が求められる時代に来ています。私たち一人一人が方言に対する興味を持ち、地域コミュニティと連携して、方言を次世代に受け継ぐ努力が必要です。方言が持つ独自の価値を再確認し、地域の文化を守りながら、新たな表現の可能性を探求していきましょう。