中国は広大な国であり、その言語も非常に多様です。特に方言は地域によって千差万別で、その特性や表現技法も独自のものがあります。方言の背後には、その地域の文化や歴史、習慣が色濃く反映されています。本記事では、中国の方言特有の表現技法とその効果について詳しく探求します。この旅では、方言の意義、ユーモアの重要性、そして表現技法が社会に与える影響について考察します。

1. 中国の方言の概要

1.1 方言の定義と特徴

方言とは、特定の地域で話される言語の変種を指します。標準語(普通話)は国全体で共通して使用されていますが、各地方にはそれぞれ独自の方言が存在します。これらの方言は、発音や語彙、文法において異なり、同じ漢字を使っても意味や読み方が異なる場合があります。

たとえば、広東語と普通話では、同じ「食べる」という意味の言葉が異なる発音を持ちます(廣東語:食、普通話:吃)。方言は地域の特性を反映しており、例えば、山岳地域では自然や農業に関する語彙が豊富である一方、都市部の方言は現代文化や商業用語が多く含まれる傾向があります。

さらに、中国の方言には社会的な役割もあります。例えば、ある地域の方言を話すことで、その地域の人々との親密感が生まれ、コミュニケーションがスムーズになることがあります。また、方言を持つことで自分のアイデンティティを感じることができ、地域コミュニティの一員であることを実感することができます。

1.2 方言の分布と種類

中国には8つの主要な方言系統が存在し、それぞれ異なる特徴を持っています。これには、北方方言、南方方言、客家方言、閩方言、その他の方言が含まれます。北方方言は主に北部で話され、普通話の基礎となっています。南方方言は多様で、広東語、上海語、闽南語などが含まれます。

例えば、広東語は広東省や香港、マカオで話される方言で、その歌や映画での使用が広く知られています。一方、客家方言は、中国南部や東南アジアに移住した人々によって話されており、その文化も独特です。闽南語は台湾や福建省などで使用され、豊かな民謡や伝統行事と密接に結びついています。

このように、中国の方言は地域によって異なるだけでなく、歴史や文化的背景も反映されています。それぞれの方言には特有の表現や語彙が存在し、コミュニティ内部の結束を強める役割も持っています。

1.3 方言の社会的役割

方言はその地域の文化的遺産として、地域コミュニティを形成する重要な要素となっています。方言を話すことで、地域住民同士の絆が深まります。特に祭りや地域イベントでは、方言がその場の雰囲気を盛り上げ、地元の人々の一体感を醸成します。

また、教育の場においても方言は重要な役割を果たします。若い世代が方言を学ぶことで、親や祖父母とのコミュニケーションが円滑になり、伝統文化が次世代に受け継がれます。知識や価値観の継承は、地域のアイデンティティを守るうえで欠かせません。

さらに、方言は社会的地位やアイデンティティの象徴ともなりえます。特定の方言を流暢に話すことは、その地域やコミュニティへの強い結びつきを示す一方で、外部の言語や文化と接することで多様性を理解する機会にもつながります。これは、地域を越えた交流を促進し、文化の融合を生み出す力となります。

2. 中国の方言におけるユーモアの重要性

2.1 ユーモアの文化的背景

方言におけるユーモアは、中国のコミュニケーションにおいて非常に重要な要素です。文化や歴史的背景に根ざしたジョークや言葉遊びは、人々を結びつけ、笑いを通じての理解を深めるための効果的な手段です。場合によっては、方言特有のユーモアが地域間の壁を越え、共通の笑いを生むこともあります。

中国では、笑いがコミュニケーションの潤滑油とされており、人々が気軽に会話を楽しむ要素となっています。特に、結婚式や誕生日などの祝い事の場では、方言を用いたジョークが使われ、場の雰囲気を和やかにします。このように、ユーモアは社会的な絆を強めるための強力な道具でもあります。

たとえば、広東語のユーモアは独特で、多くの場合、語音の似た言葉を使ったダブルミーニングがよく見られます。これは、言葉の音や意味を巧みに使うことで、笑いを誘う効果があります。また、場の状況に応じた即興のユーモアも重要で、これはコミュニケーションのスムーズさを生み出します。

2.2 方言特有のユーモアの形態

方言特有のユーモアは、各地域の文化や生活様式に根差し、さまざまな形態で表れます。その一例が「言葉遊び」であり、特に似た音の言葉を使ったり、言葉の意味を逆手に取ったりする方法です。また、地域の風俗や習慣を反映したユーモアも多く、聴衆がその地域の文化を理解しているからこそ笑えるものである点が特徴です。

たとえば、四川方言では、辛い食べ物の話題を使ったジョークが多く、地元の人々はその辛さを誇張した表現で笑いを取ります。例えば、「この料理は火を吹くほど辛い!」という表現は、聴衆との共通の経験を失っていないからこそ効果的です。

また、ユーモアがコミュニケーションに与える効果も無視できません。ユーモアを交えることで、会話が一層活発になり、緊張した場面も和らげます。このように、方言を通じたユーモアは、その地域特有の文化を理解し、共有するための架け橋となります。

2.3 ユーモアが創出するコミュニケーションの効果

ユーモアを取り入れることで、コミュニケーションの質が向上します。それは、言葉から生まれる笑いが、関係性を築くための強力な手段であるからです。特に、初対面の人との会話や、ぎこちない場面では、ユーモアが緊張を緩和し、自然な会話へと導きます。

また、方言のユーモアは、聴き手による共感を呼び起こします。地元の人々が笑うジョークを理解することで、相手に対する親しみや信頼感が生まれ、より深いコミュニケーションが可能になります。地域の特色を取り入れたユーモアは、地元の人々にとっては「あるあるネタ」となり、共感の輪を広げます。

さらに、ユーモアは学習の助けにもなります。新しい言語を学ぶ際に、ジョークやユーモアを使うことで、習得が楽しくなるだけでなく、文化的な理解も深まります。このことから、方言を用いたユーモアは、単なる笑いの手段を超えた、重要なコミュニケーションの道具であると言えるでしょう。

3. 中国の方言特有の表現技法

3.1 言葉遊びとその例

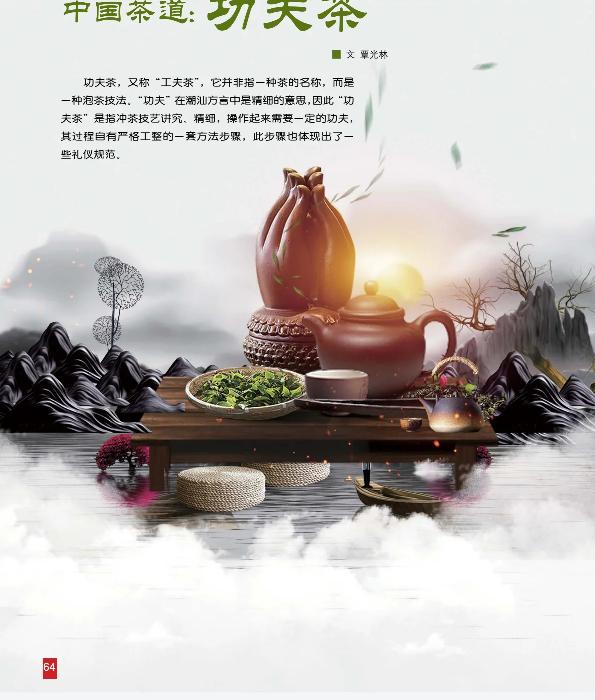

中国の方言では、言葉遊びが非常に人気があります。特に、音の似た言葉や同音異義語を駆使したジョークが多く、笑いを生むための効果的な手段となっています。方言特有の言葉遊びは、その地域特有の文化や風俗を反映し、聴き手の共感を引き出します。

たとえば、広東語には「食罐頭」と「食魷魚」のような言葉遊びがあります。「食罐頭」は「缶詰を食べる」という意味ですが、「食魷魚」は「イカを食べる」という意味です。この二つの言葉は音が似ているため、使い分けによってユーモアを生み出すことができます。こうした言葉遊びは、会話の中でスムーズに行われるため、聴き手にとっても楽しみながら理解できる要素となります。

方言の言葉遊びは、時には教訓を含む場合もあります。たとえば、「耳朵聽不見,口袋少了錢」(耳が聞こえないと、ポケットのお金が減る)という表現は、注意や用心を促す意味を持つ遊び言葉です。このように、遊び心を持って言葉を使うことで、聴き手にインパクトを与えることができます。

3.2 比喩表現の使用

比喩表現は、方言において感情や状況を効果的に伝えるための重要な手法の一つです。比喩は、あるものを別のもので表現することで、より深い意味や感情を伝えることができます。方言の魅力は、その比喩表現にあります。

例えば、四川方言でよく使われる比喩に「牛頭不對馬嘴」があります。これは「牛の頭と馬の口が合わない」という意味で、関係のないことや、矛盾した言動を指摘する際に使われます。このような比喩は、言いたいことをスッキリと伝えつつ、聴き手に考えさせる役割も果たします。

また、比喩は情景を想像させる効果も持っています。その土地特有の風景や生活を盛り込んだ比喩を使うことで、聴き手はその情景を思い描きやすくなり、より豊かな経験が得られます。これにより、会話は一層カラフルになり、聴き手の興味を引く要素となります。

3.3 地域特有の慣用句

方言には、地域特有の慣用句やことわざが存在し、これらはコミュニケーションを豊かにする役割を果たしています。これらの表現は、地域の文化や歴史を反映し、世代を超えて共有されています。方言の慣用句はしばしば、直訳が難しく、その背景にある意味を理解することが求められます。

例えば、広東語には「肚子大,無所謂」という表現があります。これは「腹が大きい(食べ過ぎている)、気にすることはない」という意味で、楽観的な態度を表現します。このような慣用句には、地域の価値観や哲学が色濃く反映されています。

さらに、方言の慣用句は、時にユーモラスな要素を持つこともあります。例えば、福建語で「蜻蜓不怕蟑螂」は「トンボはゴキブリを恐れない」という意味で、何も恐れずに堂々と物事を進めることを示すものです。このような表現は、その地域特有の視点や感覚を伝えるため、聴き手に強い印象を与えます。

4. 表現技法の心理的・社会的効果

4.1 聴き手への影響

方言における表現技法は、聴き手に対して心理的な効果を持つことがあります。特に、軽妙な言葉遊びや比喩表現は、聴き手の心を和ませる役割を果たします。言葉の響きやリズムによって、聴き手はリラックスし、よりオープンな態度で会話に参加することが促されます。

また、方言を用いることで、聴き手は自己のアイデンティティを強く感じることができます。特に、地元の方言を話す際には、地域に根付いた共通の感情が湧き上がり、聴き手との距離が近づく効果があります。これにより、人間関係が深まり、コミュニケーションがより意義のあるものになります。

さらに、方言特有の表現が持つユーモアは、聴き手を笑わせ、気分を高揚させる効果もあります。ユーモアを通じて生まれる共鳴は、聴き手が自らの文化に対する自信を高めることにつながり、地域社会に対する愛着を深める要因となります。

4.2 コミュニティの一体感の向上

方言の表現技法は、地域コミュニティの結束を強化する役割も持っています。同じ方言を話す人々は、共通の言語や文化を通じて親密さを感じることができ、それが地域社会の一体感を生み出します。特に祭りや行事では、共通の方言を用いたコミュニケーションがその場の一体感を一層高めます。

また、方言に基づくユーモアや言葉遊びは、コミュニティ内での交流を促進します。ユーモラスな表現を通じて、地域の人々は自然と笑い合い、距離感を縮めることができます。これにより、互いの信頼感も増し、協力する機会が増えることになります。

さらに、地域特有の慣用句や表現が伝えられることで、地域の伝統や文化を次世代に受け継ぐ手助けにもなります。これは、地域の人々がその文化に誇りを持ち、より強い結束を感じることにつながります。方言を通じたコミュニケーションが、地域社会の発展に寄与することは間違いありません。

4.3 方言によるアイデンティティの強化

方言は、その地域のアイデンティティや文化的背景を強調する重要な要素です。地域特有の表現技法を使用することで、話し手は自らの文化的立場を明確にし、聴き手との共通性を感じることができます。これにより、自分自身や自らの文化に対する誇りを持つことが可能になります。

方言を話すことで、他の地域の人々との違いや、地域性の特性を楽しむことができます。このような文化の個性は、さらなる交流や理解の促進につながり、地域間の違いを尊重することが可能となります。方言の持つ独自性は、アイデンティティを強め、自らのルーツを理解するための手助けとなります。

さらに、言葉は感情を表現する力を持ちます。方言を使った表現によって、自らの感情や思いをストレートに伝えることができ、その結果、人々との絆が深まります。こうして、方言は個人と地域社会の両方におけるアイデンティティの強化に寄与するのです。

5. 方言の未来と表現技法の変化

5.1 グローバル化と方言の関係

グローバル化が進む現代において、中国の方言はさまざまな影響を受けています。国際化が進む中で、標準語(普通話)の使用が増加し、方言が忘れられてしまう懸念があります。しかし、方言が持つ文化的な価値やアイデンティティを守るためには、方言の重要性を再認識する必要があります。

一方で、国際的な舞台での方言の活用も見逃せません。映画や音楽、さらにはインターネットを通じて方言が紹介されることで、地域の文化が広く知られる機会が増えています。このように、方言はその魅力を発信し、新たな交流の場を創出する力を持っています。

それでも、方言は世代を超えて保存されるべき文化遺産であることは変わりません。方言を次世代に伝えるためには、家庭での教育や地域社会での取り組みが必要不可欠です。方言の保存や振興は、地域文化を守るための重要な課題と言えるでしょう。

5.2 デジタルメディアにおける方言の影響

デジタルメディアの発展も方言の変化に影響を与えています。SNSや動画プラットフォームを通じて、方言が多くの人々に広まり、気軽にアクセスできるようになりました。これにより、方言が持つ独自のユーモアや文化が新たな形で表現され、若い世代に受け入れられるきっかけともなっています。

たとえば、TikTokやYouTubeでは、方言をネタにした短い動画が人気を博しています。これにより、方言を学ぶきっかけとなるだけでなく、地域文化への興味を引き出す役割も果たしています。このような流れが、新しい方言の表現技法やユーモアの発展を促進させるでしょう。

ただし、デジタルメディアの普及は方言を薄めるリスクも伴います。一方で方言の認知度が上がる一方で、言語自体が衰退する危険性を考慮しなければなりません。デジタル環境における方言の利用が、方言文化の保存と振興に寄与するためには、意識的な取り組みが必要です。

5.3 伝統と現代文化の融合

伝統的な方言と現代文化の融合は、地域社会において新たな動きを生む可能性があります。伝統的な素材や表現方法を現代のコンテキストに取り入れることで、刷新された方言の姿が見えるでしょう。たとえば、アートや音楽、エンターテイメントの領域において、方言が重要な役割を果たす事例が増えています。

さらに、このような融合は、地域の人々に新たな価値を提供する機会ともなります。伝統と現代の要素を取り入れたアートやパフォーマンスは、観光資源としての魅力を高めるだけでなく、地域住民に誇りを持たせる要素にもなります。

また、教育の場でもこの融合は重要です。地域の伝統文化を学ぶ際には、現代の視点や方法を用いたアプローチが効果적인場合があります。こうした新しい手法が、方言や地域文化の保存へとつながり、持続可能な発展を促すことが期待されます。

6. まとめと今後の展望

6.1 研究の重要性

方言についての研究は、単なる言語学的な探求だけにとどまらず、文化人類学や社会学的な観点からも重要性が増しています。方言が持つ特有の表現技法やユーモアは、その地域の文化や歴史を反映しており、理解を深めるための貴重な情報源です。研究を通じて、方言に対する意識を高め、地域文化の価値を再認識することが求められています。

6.2 方言の保存と活用の必要性

方言が持つ文化的価値を守るためには、その保存と活用が欠かせません。教育機関や地域コミュニティでは、方言を次世代に伝える取り組みが重要です。また、地域イベントや文化祭などで方言を使用する機会を増やすことも、方言を守るための一助となります。方言を愛する人々が集まり、交流する場を持つことで、方言の魅力を広げていくことができるでしょう。

6.3 文化交流への貢献

方言の研究や振興は、文化交流にも貢献することができます。地域の方言を通じて、他の地域や国との交流が進むことで、文化の多様性が尊重され、理解が深まります。方言の背景にある歴史や習慣を知ることで、他者とのコミュニケーションをより豊かにし、多文化共生を実現することが可能です。

今後も方言の研究と振興は、文化の継承と発展において欠かせない要素となるでしょう。方言が持つ独自の表現技法とその効果を再評価し、地域文化の発展に寄与する道を探っていくことが求められています。

これが、中国の方言特有の表現技法とその効果に関する考察のまとめです。方言を大切にし、その魅力を発信することで、より豊かな文化の未来が創造されることを願っています。