方言は、中国を含む世界中の文化において非常に重要な役割を果たしています。しかし、近年のグローバル化や都市化の進展に伴い、多くの方言が消失の危機に瀕しています。本稿では、方言の保存と消失の問題について考察し、その重要性や消失の原因、そして保存のための取り組み事例を紹介します。さらに、方言の未来についても議論し、次世代にどのように引き継いでいくべきかを探ります。

1. 方言の重要性

1.1 方言と文化の関係

方言は、その地域特有の歴史や文化を反映しています。例えば、江戸弁や関西弁など、日本国内でも地域ごとに異なる方言には、その土地の風習や生活様式が色濃く出ています。方言を通じて、私たちは地域の人々の日常生活や思考方式を感じ取ることができます。また、方言にはその地域独特の言い回しや表現があり、文化の多様性を支える重要な要素となります。実際、日本の各地域にはその土地でしか使われない言葉や表現があります。これは、方言の保存が文化の保存と直結していることを示しています。

さらに、方言は地域間のコミュニケーションを円滑にする上でも重要です。同じ方言を話すことで、相手に親しみを感じることができ、地域住民同士の絆が深まります。これは特に、地域の祭りやイベント、地元の食文化を共有する際に顕著です。方言を通じて地域の一員であるという意識が育まれ、地域社会の強化につながるのです。

1.2 地域アイデンティティの形成

方言は地域アイデンティティの形成にも寄与しています。自分たちが話す方言を誇りに思うことで、地域住民は自己のアイデンティティを強く意識するようになります。例えば、鹿児島県の方言「~じゃっど」は、強い地域愛を感じさせる表現です。また、沖縄の方言であるウチナーグチも、沖縄の文化や歴史を語る手段として重要です。こうした方言は、地域住民の mental map を形成し、地域への愛着を育てる要因となります。

また、方言を通じて受け継がれる物語や伝説は、地域の歴史を語る重要な手段です。地域独自の民話や語り草は、方言を話すことでその土地の人々に共通認識を作り出します。これによって、地域の歴史や文化が生き生きと保たれていくのです。方言を取ることで地域の特徴を失うことになりかねないため、保存の重要性が高まっています。

1.3 方言の多様性とその価値

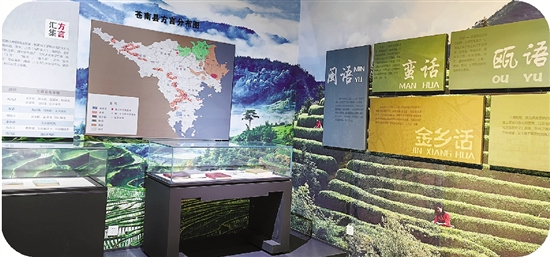

方言には多くのバリエーションがあり、それぞれに独自の価値があります。例えば、九州と北海道では風景や気候が異なるため、方言の発音や語彙にも明確な違いが見られます。このような違いは、地域の特性を反映しており、方言が持つ多様性を感じるうえで重要です。

また、方言の多様性は言語学的な観点からも非常に興味深いものです。方言が豊富であることは、その言語が多様性を持ち、進化している証拠と言えます。例えば、明治時代以降の文語体から口語体への移行に伴い、方言も変化しています。しかし、それに伴って失われる方言もあり、これらの方言の多様性は、私たちが将来、どのように言語を受け継いでいくかに関わる重要な要素となっています。

2. 方言の消失の原因

2.1 グローバル化の影響

方言の消失には、グローバル化が大きく影響しています。例えば、英語が国際共通語として普及する中で、地域特有の言語が排除されつつあります。国際的なビジネスや交流が進むにつれ、共通語を話すことが求められる場面が増え、結果として方言の使用頻度が減少しています。

特に若者たちにおいては、SNSやインターネットを通じて得た情報が英語を中心としたものが多く、方言に触れる機会が限られています。これにより、日常生活の中で方言を話すことが少なくなり、方言の存続が難しくなっています。さらに、IT技術の進化により、方言の表記やリサーチも容易になったため、方言自体の存在が薄れていく傾向にあります。

2.2 都市化と方言の消失

都市化も方言の消失を加速させる要因の一つです。地方から都市へ移り住む人々が増える中で、地域の方言は次第に薄まっていく傾向にあります。都市部では、多様な文化や言語が交じり合うことが多く、特定の方言を使う人は少なくなるため、話し手が減少します。この結果、方言は次第に失われていくことになります。

例えば、東京に移住した地方出身者が、職場や学校で標準語を使わざるをえない環境に置かれると、自然と自分の方言を忘れてしまうことが多いです。この現象は、地域文化が希薄になり、若い世代に転嫁されます。地方の文化や歴史が失われることは、私たちにとって大きな損失です。

2.3 教育システムの役割

教育システムも方言の消失に大きな影響を与えています。日本の教育制度は、標準語を重視しており、これが方言の使用を制限する要因となっています。学校では正しい日本語の使用が求められ、方言を話すことに対して否定的な見方が存在することもあります。このため、子供たちが家庭で方言を話していても、学校に通うことで自然に標準語に切り替わるようになります。

さらに、都市部の学校では、様々な出身地の子どもたちが集まっているため、共通のコミュニケーション手段として標準語が用いられることが多いです。この環境により、子供たちは方言を話す機会が減り、結果的に方言が失われていくのです。また、教科書の内容や授業の進め方も、方言に対する意識を薄れさせる要因となっています。

3. 方言を保存するための取り組み

3.1 地域コミュニティの活動

方言を保存するためには、地域コミュニティが重要な役割を果たしています。地域住民が自主的に方言を話す場を作ったり、方言に関するイベントを開催したりすることで、方言の存続が図られています。例えば、地元の祭りや伝統行事で方言を使うことで、世代間のコミュニケーションが生まれ、方言が受け継がれやすくなります。

さらに、地域の図書館や文化センターでは、方言に関する書籍や資料を集める活動も行われています。地域の歴史や文化を知る手段として方言が重要であることを認識した住民が集まり、方言の保存に向けて協力することで、地域そのものの文化も豊かになります。

3.2 教育機関の役割

教育機関も方言保存に向けた取り組みが必要です。学校教育の中で方言を教える取り組みや、地域の文化を学ぶ授業を取り入れることで、子どもたちに方言への理解を深めさせることができます。例えば、地元の歴史をテーマにしたプロジェクト学習において、方言を使用することが推奨されています。

また、大学の研究機関などでは、方言に関する研究が進められており、論文やイベントを通じて方言の重要性を訴える活動が行われています。このような教育的取り組みによって、学生たちが方言文化に興味を持ち、方言の保存に貢献する可能性が広がります。

3.3 メディアとテクノロジーの活用

近年、メディアやテクノロジーの進化により、方言保存の新しい手段が増えています。例えば、YouTubeやSNSを活用して、方言を使った動画やコンテンツを制作することが容易になりました。こうしたプラットフォームを利用することで、若い世代が方言に触れる機会が増え、興味を持つきっかけになります。

また、方言辞典やアプリの開発も進行中です。これにより、方言を簡単に学べる環境が整いつつあり、特に若者たちに対して方言の魅力を伝えることが可能となります。さらに、方言を用いた音楽や映画作品が登場することで、方言の存在を広めることにもつながっています。

4. 方言保存の成功事例

4.1 日本国内の方言保存プロジェクト

日本国内には、方言保存に成功した事例がいくつも存在します。例えば、沖縄県では「ウチナーグチ」を保存するプロジェクトが進められています。琉球語を学ぶための教室が開設され、地元の若者たちが彼らの方言の重要性を理解する機会を持つよう努めています。これにより、ウチナーグチが次世代に受け継がれています。

さらに、北海道の「アイヌ語」の復興に向けた取り組みも注目されています。アイヌ語は、日本の先住民族であるアイヌの文化を反映する言語ですが、現在は消滅の危機に瀕しています。地域の祭りや教育機関を通じてアイヌ語の教育や活動が行われており、これが成功を収めています。

4.2 海外の成功事例

海外に目を向けると、言語保存の成功事例がいくつか見られます。例えば、アメリカではネイティブアメリカンの言語に関する保存活動が行われています。学校やコミュニティを中心に、言語を学ぶための教室が設けられ、若者たちが本来の言語を学ぶ機会が増加しています。これにより、次世代が自らの文化に自信を持つと共に、言

語を保持する取り組みが活発になっています。

また、オーストラリアでもアボリジニの言語保存が進められています。文化イベントを通じて地域住民がアボリジニの言葉を学ぶ機会が提供されており、地域社会全体で言語の復興を目指しています。このような取り組みは、方言保存の成功事例として注目されています。

4.3 持続可能な保存方法の模索

方言保存のためには持続可能な方法が求められます。そのため、地域活動や教育機関だけでなく、政府やNGOの協力も重要です。例えば、地域の観光資源として方言を位置づけることで、地域経済を活性化させることができます。観光客が方言を学ぶイベントやツアーを提供することで、地域の文化と方言の保存が同時に実現できます。

さらに、方言をテーマにしたドキュメンタリー制作や書籍出版も重要です。一度きりの活動にせず、定期的に方言に関する情報を発信することで、方言への関心が高まります。持続的な保存を目的としたすべての取り組みが重要であり、地域住民の参加が不可欠です。

5. 方言と未来の展望

5.1 方言の再評価と普及の可能性

方言の未来には、再評価と普及の可能性があります。特に、若い世代が地元の文化や方言の重要性を理解することで、方言を話すことに誇りを持つようになっています。実際、方言をテーマにした歌やアートが注目されていることは、方言の需要が再度高まっている証拠です。これにより、方言はただの地域の言葉ではなく、文化の一部として評価されるようになっています。

また、地域を超えた方言の交流イベントや祭りが開催されることで、より多くの人々が方言に触れる機会を得ることができます。これにより、さまざまな地域の方言を同時に学ぶことができ、愛好者同士のつながりが生まれます。方言同士の交流が文化的な価値を高め、保護の意欲も増進されるでしょう。

5.2 次世代への伝承の重要性

次世代への方言伝承は重要です。家庭内でのコミュニケーションに方言を使用することで、子供たちが自然と方言を吸収していきます。親や祖父母からの伝承があれば、基本的な方言の理解が生まれ、さらなる学びの契機になります。地元の伝説や遊びの中にも方言が息づいており、こうした体験が将来の方言話者を育てます。

また、多世代の交流が重要です。地域のお年寄りが子供たちに自分の経験を通じて方言を教えることが、言葉だけでなく文化や歴史の継承にもつながります。地域のイベントやボランティア活動を通じて、多くの世代が一緒に方言を学び、共有する機会が増えれば、方言はさらに根付いていくでしょう。

5.3 方言保存への国際協力

方言保存のためには国際的な協力が不可欠です。国連などの国際機関が、言語や文化の重要性を再評価し、方言保存のプロジェクトを支援することが期待されます。また、国境を越えた文化交流を通じて、さまざまな方言が注目され、他地域の言語や文化との相互理解が促進されます。

国際的な言語保存プロジェクトでは、参加国が協力し合い、各自の方言の特性や保存方法を学ぶことができるため、方言の消失を防ぐための強力な武器となります。方言保存に向けた国際的なスタンダードも整備されれば、より結果が期待できるでしょう。

6. 結論

6.1 方言の保存の意義と次のステップ

方言の保存は、単に言語を残すだけでなく、その背後にある文化やアイデンティティを継承することでもあります。方言を守ることが私たちの文化を守ることにつながるため、今後ますますその重要性が増していくでしょう。既存の方言保存プロジェクトを支援し、地域コミュニティと連携しながら、私たち一人ひとりができるアクションを見つけることが大切です。

次のステップとして、具体的な活動の実施が求められます。地元での方言講座の開催や、方言を使った書籍の出版など、身近な場所から着手していくことが可能です。

6.2 読者への呼びかけ

最後に、読者の皆さんに方言保存の大切さを考えていただきたいと思います。自分の地域の方言や文化を尊重し、次世代に引き継ぐための行動を起こしてみましょう。地域のコミュニティ活動に参加することで、方言の魅力を再発見できるはずです。私たち一人ひとりの意識が、方言の未来を明るくしていく一歩につながります。「方言を通じて、その文化を知り、つなげる」という意識を持ち、ぜひ行動に移してみてください。