陶淵明は、中国文学史において非常に重要な位置を占める詩人であり、思想家です。彼の作品や思想は、多くの人々に影響を与え、特に自然との調和や、道徳観に関するテーマが現代に至るまで受け継がれています。本記事では、陶淵明の生涯や背景、彼の思想の核心、詩に表れた哲学的要素、さらにはその影響を受けた思想や日本文化への影響について詳しく探ります。陶淵明の作品を通じて彼の思想を理解することで、私たちの生活や考え方にも新たな視点をもたらしてくれることでしょう。

1. 陶淵明の生涯と背景

1.1. 陶淵明の生い立ち

陶淵明(372年 – 427年)は、当時の中国の江西省に生まれました。彼の家族は比較的裕福で、彼は良い教育を受ける機会に恵まれました。若い頃から詩や文を好み、その才能が早くから認められました。しかし、彼の人生は順風満帆ではなく、数多くの苦難と挫折が彼を襲いました。特に、彼の父親が亡くなった後、彼は家庭の責任を負うこととなり、これが彼の後の思想や作品にも大きな影響を与えました。

陶淵明は、当時の政治状況にも影響を受けました。彼が生きていた時代は、東晋王朝の時代であり、政治的な混乱や戦乱が続いていました。こうした背景が、彼の心に自然や人間の本質について深く考えるきっかけを与えました。彼は、都会の喧騒を嫌い、自然の中に身を置くことを選び、後に隠遁生活を送ることになります。このように、陶淵明の生い立ちは、彼の思想や文学活動に深い影響を与えたと言えるでしょう。

1.2. 社会的・政治的な背景

陶淵明が生きた時代は、政治の混乱や社会の不安定さが特徴でした。戦乱が続き、庶民は苦しい生活を強いられ、権力者による抑圧も多かったため、彼の詩には社会への批判が色濃く反映されています。彼は、官吏に仕官することを試みましたが、権力者の腐敗や虚偽に失望し、短期間で退職します。この経験が、彼に隠遁生活を選ばせる大きな要因となりました。

また、当時の文化活動も影響を及ぼしました。多くの文学者や思想家들이、当時の社会の不満を表現するために詩や散文を書いていました。陶淵明もまた、彼らと同様に時代の影響を受けつつ、自身の思想を反映させた作品を生み出しました。彼は、人と自然、そして社会との関係を探求し、それを主題にした詩を多く残しています。

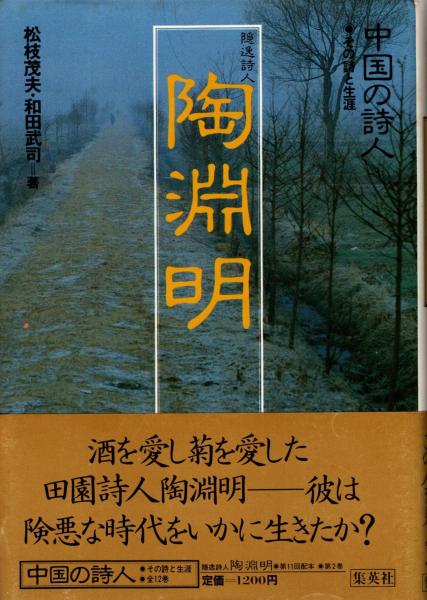

1.3. 陶淵明の文学活動と主な作品

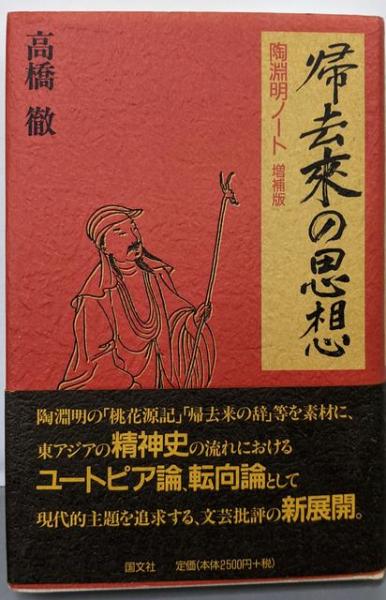

陶淵明の文学活動は、晩年の隠遁生活を除いても、非常に多様でした。彼の作品には、詩集『帰去来兎隠』や『飲酒詩』などがあり、自然に対する深い感受性が示されています。特に『帰去来兎隠』では、自然との調和を強く謳いあげており、彼の思想が最もよく表れています。この詩集では、彼が自然に帰ることで得られる安らぎや、自然の美しさが描かれており、その内容は今日でも多くの人々に感銘を与えています。

また、陶淵明の詩は、詩の形式や技法においても優れた特徴を持っています。彼は、古典的な詩の構造を基にしながらも、独自のリズムや視点を持ち込むことで、詩に新たな息吹を与えました。そのため、彼の詩はただの美しい言葉の並びでなく、読み手に深い思索を促すものとなっています。こうした特徴は、彼の作品が後世にわたり高く評価される理由の一つでもあります。

2. 陶淵明の思想の核心

2.1. 自然との調和

陶淵明の思想の核心の一つは、自然との調和です。彼は、人間が自然と調和を保つことが重要だと考え、自然の美しさや力に対する深い敬意を持っていました。詩の中で彼は、山や水、風景を通じて自然の美しさを描写し、その美しさが人間の心に安らぎをもたらすことを強調しています。彼の作品には、自然をテーマにしたものが多く、特に春や秋の風景が頻繁に取り上げられています。

また、陶淵明は、自然から学び、人間の生き方を見つめ直すことが必要だと説いています。彼は、自然の法則に従った生き方が人間にとっての真の幸福であると信じており、これが彼の隠遁生活を選択する理由の一つとなりました。彼の詩は、自然との統一感や調和を求める人々にとっての励ましとなり、これが彼の思想の普遍性を高めています。

2.2. 隠遁生活の哲学

陶淵明は、官僚生活の中で感じた虚しさや不満から、隠遁生活を選ぶことになります。彼は、世俗的な欲望から離れ、自然の中で自分自身を見つめ直すことが重要であると考えました。隠遁生活は、彼にとって単なる物理的な逃避ではなく、深い哲学的な選択でした。彼は、日々の生活の中で自己を見つめ直し、本当の意味での自由を追求することを選んだのです。

彼の隠遁生活は、彼の詩にも色濃く表れています。自然の中での生活や、農作業に従事することで、彼は人間の根本的な幸せを追求しました。自然の中でのシンプルな生活が、彼にとっての真の豊かさであり、その思いが『飲酒詩』などの作品に色濃く反映されています。陶淵明は、自然の美しさや人間関係のシンプルさを求める姿勢から、後世の隠遁思想にも多大な影響を与えることとなりました。

2.3. 人間性と道徳観

陶淵明の思想には、人間性と道徳観に関する深い考察があります。彼は、人間は本来素直で善良であるべきだと考え、そのためには自然との調和を重視しました。彼の詩には、友情や愛、そして人間同士の関係の大切さが描かれています。これにより、彼は人間の本質を探求する哲学者としても知られています。

彼は、道徳的価値観を強調し、誠実さや正直さが重要だと説きました。特に、自然の中で自らの心を反省することで、本来の自分を見つめ直すことができると信じていました。このような考えは、彼の詩にも深い影響を与えており、多くの作品には道徳的な教訓が込められています。また、彼の言葉は、単なる文学作品に留まらず、後世の思想家に影響を与える要因ともなりました。

3. 陶淵明の詩と其の哲学的要素

3.1. 詩の形式と技法

陶淵明の詩は、独特の形式と技法を持っています。彼は、古典的な詩の技術を駆使しながらも、独自のスタイルを確立しました。その特徴の一つは、自然の描写にあります。彼の詩では、山や水、花々が生き生きと描かれ、読み手はその情景を鮮明に想像することができます。たとえば、陶淵明の詩の中には、秋の月を見上げることで心の平穏を得る描写があり、その情景は非常に印象的です。

また、彼の詩には、リズムや音の響きにも工夫が施されています。彼は言葉の選び方に細心の注意を払い、詩の音楽性を大切にしています。このような音の美しさは、詩を読む者に深い感動を与え、彼の思想や感情がより一層伝わりやすくなっています。陶淵明の詩は、文学的な楽しさだけでなく、精神的な豊かさを求める読者にとっても大きな魅力を持っています。

3.2. 自然と情感の表現

陶淵明の詩における自然の描写は、単なる背景ではなく、情感の表現でもあります。彼は、自然の景色を通じて自らの感情を語り、そこに深い思索を重ねています。例えば、春の花が咲く様子や、秋の月明かりが照らす風景は、彼の心の中の希望や孤独感を見事に映し出します。このように、陶淵明は自然を通じて人間の内面を描写し、情感の深さを表現しました。

また、彼にとって自然は、ただ美しいだけでなく、人生の教訓を与えてくれる存在でもありました。彼は、自然の変化を観察することで、人生の移り変わりや、人間関係の儚さを感じ取ったことでしょう。このような自然との交わりが、彼の詩にさらなる深みを与えています。そして、彼の詩は単なる風景の描写にとどまらず、読む人に人生についての問いかけをも促します。

3.3. 哲学的モチーフに見る陶淵明

陶淵明の詩には、彼の思想に基づく多くの哲学的モチーフが見られます。彼は、自然との調和や隠遁生活を主題にした作品を通じて、人生の意味を探求しました。たとえば、彼の詩には「無常」や「一瞬の美」がテーマとして取り上げられ、人生の儚さや移り変わりを見事に表現しています。これにより、彼の作品は単なるエモーショナルな表現にとどまらず、深い哲学的視点を持ったものとなっています。

また、陶淵明は、人間の倦怠感や不安を自然の中に見出し、そこから生きる力を得ていました。彼の詩には、自然の中での孤独や安らぎが描かれることで、現代に生きる人々にも共鳴します。このように、陶淵明の詩には、当時の社会や人々の心の葛藤を反映させた哲学的な深さがあり、後の文学や思想にも影響を与える要因となりました。

4. 陶淵明の影響を受けた思想

4.1. 後世の文学への影響

陶淵明の影響は、後世の文学に多大な影響を与えました。彼の自然を描写するスタイルや倫理観は、多くの詩人や作家に引き継がれ、特に唐代や宋代の詩人たちに大きな影響を与えました。彼の作品は、自然の美しさを強調し、個人の内面的な感情を掘り下げるものであり、これが後の詩人たちの作品にも色濃く反映されています。

例えば、唐代の詩人李白や杜甫は、陶淵明の影響を受けつつ、自身の作品に自然の描写や人間の感情を組み込みました。こうした流れは、詩だけでなく散文や哲学の分野にも広がりを見せ、文学だけでなく、思想や文化全体に陶淵明の影響が及ぶこととなりました。

また、彼の影響は、中国文学のみならず周辺国の文学にも波及しました。日本や朝鮮半島の詩人たちも、陶淵明のスタイルや思想を取り入れ、それぞれの文化に根付かせました。このように、陶淵明が築いた文学の基盤は、時代を超えて受け継がれていくのです。

4.2. 道教と儒教の接点

陶淵明の思想には、道教と儒教の要素が混在しています。彼は、自身の哲学を通じて自然と人間の関係を探求し、これが道教の「自然との調和」という概念と深く結びついています。陶淵明は、自然を尊重し、そこから学ぶことで真の意味での人間性を見出すと考えました。

一方、儒教の教えも彼の思想に影響を与えています。儒教は道徳や人間関係を重視する思想であり、彼の詩には友愛や忠義、そして家族の大切さが描かれています。陶淵明の哲学は、道教の自由でシンプルな生き方と、儒教の道徳観が融合したものであり、現代においても両者の良いところを取り入れた生き方が求められています。

たとえば、自然との調和を大切にしながら、人間的な倫理観を持つ彼の姿勢は、多くの人々にとって模範となっています。道教の影響を受けた陶淵明の作品は、自然を用いた哲学的な思索に満ちており、儒教の道徳的価値観が存在することで、より深い意味合いを持つようになっているのです。

4.3. 現代思想への遺産

陶淵明の思想は、現代においてもなお多くの影響を与えています。彼の自然観や人間性に対する考え方は、環境問題や人間関係において新たな視点を提供してくれます。特に、自然との調和を重視する指針は、現代社会が抱える多くの問題を解決するためのヒントとなるでしょう。

また、陶淵明の思想は、マインドフルネス(今を意識して生きること)の考え方とも共鳴します。彼の隠遁生活や自然を重視する姿勢は、現代における心の健康や精神的な充足感を追求するための貴重な教訓を与えてくれます。社会におけるストレスやプレッシャーが増す中で、陶淵明の思想は、心の安定を求める人々にとって、新たな道を示すものとなり得ます。

彼の詩や思想は、文学だけではなく哲学や社会思想にも影響を与えているため、多角的な視点から彼の作品を理解することが求められています。陶淵明が生きた時代から今に至るまで、彼の精神は色褪せることなく、様々な形で私たちの思考に影響を与え続けています。

5. 陶淵明と日本文化

5.1. 日本の詩人への影響

陶淵明の作品や思想は、日本の詩人にも大きな影響を与えました。特に、平安時代の詩人たちは彼の影響を色濃く受けており、自然や人間関係の繊細な描写が特徴的です。日本の文学においても、陶淵明のように自然と調和した生き方の重要性が強調され、多くの作品にその精神が反映されています。

たとえば、和歌や俳句においては、自然を題材にした詩が多く、陶淵明の影響を伺わせる場面が多々見られます。また、彼の隠遁生活を通じた自然との共生の思想は、日本の詩人たちにも共感を呼び、独自の文学スタイルを形成する要因となりました。こうした影響は、特に松尾芭蕉や小林一茶などの自然を愛しむ詩人たちに、多くのインスピレーションを与えました。

さらに、陶淵明の詩に見られる哲学的要素は、俳句の短い形式の中にも息づいています。自然との深い関わりを持つ彼の思想は、日本文化の中での自然観や人間性に関する考え方に深く根ざしており、時代を超えて多くの人々に感動を与えてきました。

5.2. 陶淵明の思想が日本に与えた影響

陶淵明の思想は、日本文化に多くの方面で影響を与えました。自然との調和を重んじる彼の考え方は、特に日本の思想や文化において重要な位置を占めています。日本人は元来、自然を敬い、そこから学び取る姿勢を持っているため、陶淵明の思想は非常に共鳴しやすいものでした。

また、彼の隠遁生活の哲学は、日本の禅思想とも共鳴する部分があります。陶淵明が求めた自然との調和や内面的な充足感は、日本の禅僧たちの考え方にも通じます。このように、陶淵明の思想は文化や宗教を超えて、広範な影響を及ぼしました。

さらに、陶淵明の作品は、多くの翻訳や解釈により日本に広まり、古典文学や現代の作品に受け継がれています。彼の詩の中に見られる自然との融合や人間への深い理解は、今なお日本の文化に息づいており、未来への力を与えています。

5.3. 現代の日本における陶淵明像

現代においても、陶淵明の存在は多くの人々にとって憧れの対象です。彼の思想は、ストレスや喧騒の中で生きる現代人にとって、自然との調和や自己の内面を探るための指針となります。特に、都会生活の中で自然を求める人々にとって、陶淵明の隠遁生活は魅力的な生き方として映ります。

また、現代のアートや文学においても、陶淵明の影響を受けた作品が数多く存在します。彼の自然をテーマにした詩や哲学的な要素は、現代アーティストや作家たちにインスピレーションを与え、作品に反映されています。これにより、陶淵明は単なる歴史的な人物にとどまらず、現代文化にも生き続ける存在となっています。

彼の思想や作品は、今後も多くの人々に新しい視点を提供し続けることでしょう。陶淵明の影響は、文学だけでなく、人生のあり方や自然との関わり方においても深い意義を持っています。

6. まとめ

6.1. 陶淵明の思想の重要性

陶淵明の思想は、自然との調和や人間性についての深い理解を提供してくれます。彼の隠遁生活は、忙しい現代社会において必要不可欠な自己反省や心の安定を追求するための手助けとなるでしょう。彼の詩を通じて、多くの人々が心の豊かさや誠実さについて再考する機会を得ています。

特に、陶淵明が描いた自然の美しさや、それに対する深い愛情は、現代の環境問題について考える上でも重要な教訓となるでしょう。彼の哲学は、私たちが日常生活の中で忘れがちな、心の平穏や本当の幸せを見つける手助けをしてくれるのです。

6.2. 今後の研究の展望

陶淵明に関する研究は、今後も続けられるべき重要なテーマです。彼の思想や作品は、文学や哲学の観点からだけでなく、社会や文化における影響についても分析する必要があります。特に、現代思想や環境問題との関連性など、彼の思想が持つ普遍的な価値を深く掘り下げることが求められています。

また、陶淵明の作品や思想をより多くの人々に知ってもらうための翻訳や普及活動も重要です。彼の思想に触れることで、多くの人々が心の豊かさや人生の意味を追求するきっかけを得ることができるでしょう。陶淵明の精神を受け継ぎ、その影響を新たな形で展開していくことが、これからの私たちに求められているのかもしれません。

陶淵明の思想は、決して過去のものではなく、今も多くの人々に新たな視点を提供し続けています。私たちもまた、彼の教えに触れることで、より豊かで調和の取れた生き方を見つけていく必要があるでしょう。