招き猫(まねきねこ)は、日本の文化において非常に親しまれている縁起物であり、幸運や繁栄をもたらす存在とされています。この小さな猫の置物は、片方の足を上げて招いている姿が特徴的で、商売繁盛や家庭の安泰を願う象徴でもあります。今回は、招き猫の歴史や起源、そして日本における発展を含むその文化的な意義について詳しくご紹介します。

1. 招き猫の基本概念

1.1 招き猫とは何か

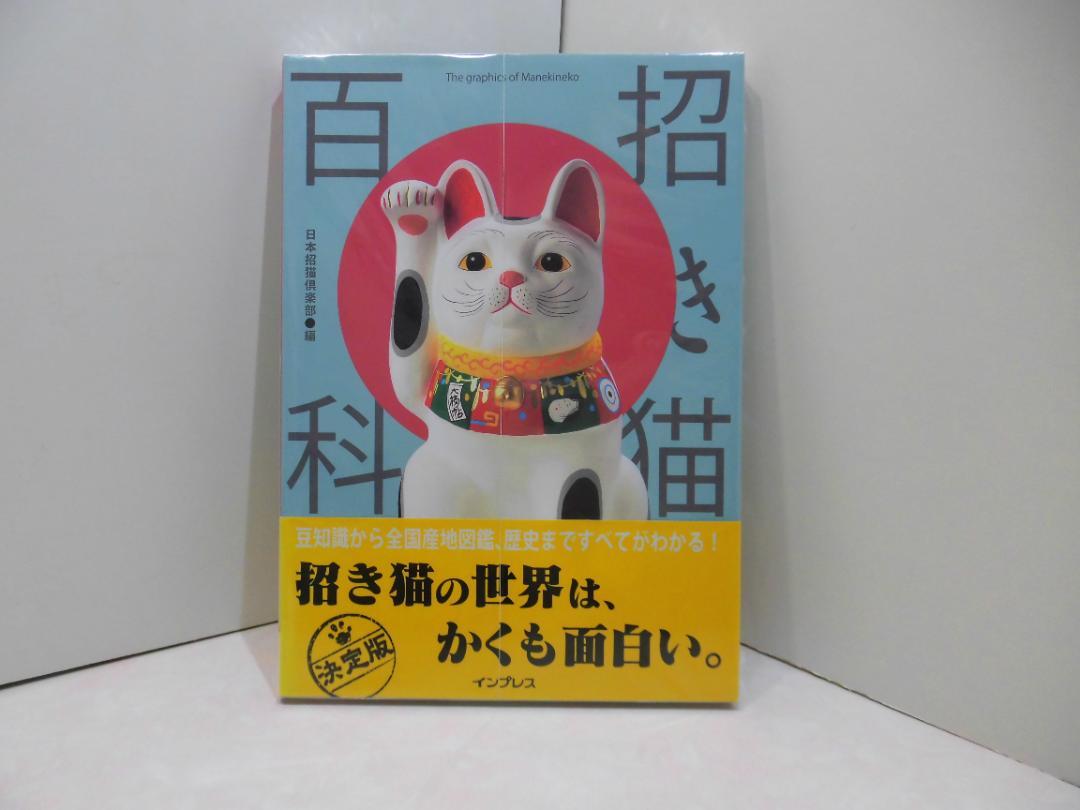

招き猫は、主に陶器や木材で作られた猫のフィギュアで、片方の足を上げている姿勢が特徴です。一般的には右手を挙げているものは財運を招くとされ、左手を挙げているものは客を招くとされています。これにより、商業施設や飲食店、家庭の玄関口などに置かれ、訪れる人々に幸運をもたらそうと願われています。招き猫を見かけたことがある人も多いでしょう。

そのデザインは非常に多様ですが、一般的には白、黒、金色などの猫の毛色が用いられます。白は幸福を象徴し、黒は魔除け、金色は金運を表すとされています。また、目が大きく、微笑んだ表情をしているのも特徴的です。これらのデザインは、見る人に親しみを感じさせ、幸運を呼び込むイメージを強めています。

招き猫には、さまざまなサイズやスタイルが存在し、特に大きなものは店舗の入口に置かれることが多いです。それぞれに込められた意味を知ることで、より深くその存在を楽しむことができるでしょう。

1.2 招き猫の一般的なデザイン

招き猫のデザインは、地域や製作者によってさまざまですが、基本的には同じようなスタイルが維持されています。多くの招き猫は、黄土色や白色を基調とし、その上に色とりどりの装飾が施されていることが多いです。例えば、青や赤の肩掛け、首に結ばれた鈴などがその典型です。これらの装飾は、猫をより魅力的に見せるだけでなく、必要な福を呼び寄せるための媒介ともなっています。

顔の表情も多様で、穏やかな微笑みを浮かべているものが一般的ですが、時には少しユーモラスな表情を持つ招き猫もあります。このようなユニークな表情の招き猫は、見る人に楽しい気持ちを与え、これがまた幸運を呼ぶ要素となるのです。

さらに、招き猫の手の動きには意味があります。右手を挙げているものは「財を招く」、左手を挙げているものは「人を招く」とされます。これらの細かいデザインの違いが、招き猫の魅力をさらに高める要因となり、さまざまな商業シーンで需要を生んでいます。

2. 招き猫の起源

2.1 中国文化との関連

招き猫の起源は、日本だけではなく中国の文化とも深く関連しています。中国には「招財猫(ざうざいまお)」という幸運を招く猫の神様が存在します。この神様は主に商業の繁栄を願うために用いられ、商人たちにとって欠かせない存在でした。招財猫は、金色の毛色を持つ特別な猫の神としても知られ、富と繁栄を象徴していました。

この招財猫の文化が日本に伝わったことで、招き猫が誕生したとされています。特に、平安時代から鎌倉時代にかけて、中国からの文化が流入する中で、猫への重要な信仰が形成されていきました。そのため、招き猫は中国文化の影響を色濃く受けていると言えるでしょう。

また、中国では猫が鼠を捕まえることで農業の害虫を減らし、穀物の豊作をもたらすと考えられていました。この猫に対する信仰が、後の日本での招き猫へとつながっていくのです。

2.2 招き猫の最初の事例

招き猫の最初の具体的な事例は、江戸時代初期に遡ることができます。この時期、商業が発展し、多くの町人層が生まれたことから、福を呼ぶ存在として招き猫の需要が高まります。最も古いとされる招き猫の文献上の記録は、1680年代のものです。この頃、東京では招き猫が商店の入り口に置かれる姿が見受けられました。

初期の招き猫は、陶器や木で作られたシンプルなものでしたが、徐々にデザインが発展し、色や形が多様化していきます。特に、有名な招き猫を手がける職人たちが登場することで、その品質やデザイン性が向上し、より多くの人々に親しまれるようになりました。

また、招き猫が描かれた浮世絵などの芸術作品も増え、庶民の間でその人気が急上昇しました。食べ物や商売に関する絵とともに描かれることが多く、招き猫は日常生活の一部として根付くようになったのです。

3. 日本における招き猫の発展

3.1 江戸時代の招き猫

江戸時代は、招き猫が日本文化の中で広く知られるようになった時代です。この時期、商業施設が増加し、街が発展する中で、招き猫の存在が重要視されるようになりました。店先に置かれる招き猫は、来客を歓迎するシンボルとして機能し、商売繁盛を願う商人たちに愛用されました。

また、江戸時代の招き猫は、そのデザインにおいても多くの工夫が施されました。初期のシンプルなデザインに加え、さまざまな形や色合いが取り入れられ、個性的な招き猫が多く作られるようになりました。特に、青い招き猫や金色の招き猫など、珍しい色のものは特に人気を博しました。

この時代に作られた招き猫の中には、特別な意味を持つものも多く、例えば、無病息災を願う白い猫や、家の安全を願う黒い猫があり、それぞれが人々の思いを表現していました。これにより、招き猫はただの置物ではなく、特別な想いを込めたアイテムとして普及していったのです。

3.2 商業と招き猫の関係

江戸時代後期には、商業の発展とともに、招き猫はさらに重要な役割を果たすようになりました。店の入り口に飾ることで、運を招き入れると信じられ、多くの商人がこぞって招き猫を取り入れました。この時期、商業圏が広がり、町のいたるところで招き猫の姿を見ることができました。

特に、商品の売り上げが落ち込んでいる時や、景気が悪化している時に招き猫を置くことで、少しでも運が改善されることを期待する商人が多かったようです。これにより、招き猫は商談や取引の際にも重要なアイテムとなり、幸運のお守りとして位置づけられるようになりました。

また、招き猫に関連する逸話や伝説も増え、招き猫を使った商売繁盛の話は、町の人々に語り継がれるようになりました。このように、招き猫は単なる置物に留まらず、商売繁盛の象徴として、日本の商業文化の中で特別な存在となっていったのです。

4. 招き猫の地域ごとのバリエーション

4.1 各地域の特徴

日本各地には独自のスタイルを持つ招き猫が存在します。たとえば、福岡の「博多招き猫」は、赤い色合いが特徴で、特に商売繁盛を願う人々に親しまれています。博多では、商業の中心地として知られているため、招き猫の需要が非常に高いです。この地域では、家庭や商売において招き猫が重要な役割を果たしてきました。

他にも、愛知県の「名古屋招き猫」は、特に精巧な作りで知られています。名古屋の招き猫は、独自の形状や装飾が施されており、そのデザインは必見です。観光客や地元民からも愛され、名古屋を訪れる人々にとっての重要なお土産品となっています。このように、地域による特徴が反映された招き猫は、各地の文化や歴史をも感じさせる存在です。

また、関西地方の招き猫も非常に人気です。特に京都の招き猫は、伝統的なデザインに重きを置き、職人の手による精致な作品が多くあります。観光名所である神社などでも目にすることができ、地元の人々にとっても特別な存在となっています。

4.2 市場と商業施設における使用

招き猫は、商業施設や市場においても広く活用されています。特に、飲食店や店舗では、招き猫を目にすることが非常に多いです。店舗の入口に置かれたり、レジの近くに飾られることで、来客を歓迎するためのシンボルとして機能しています。このように、招き猫は商売繁盛の願いを込めた置物として多くの営業者に支持されています。

また、招き猫が飾られた商業施設は、訪れる人々にとっても親しみやすい空間を提供します。友人や家族と共に訪れる際に、招き猫の前で撮影したり、賑やかな雰囲気を楽しんだりする場面も見られます。これにより、商業施設は招き猫を通じて、地域の文化やアイデンティティを強調しています。

最近では、インターネットを通じた販売も増え、オンラインショップでも招き猫の人気が高まっています。特に、個性的なデザインや限定版の招き猫が販売されることが多く、コレクターの間でも注目されています。このように、招き猫は伝統を引き継ぎながらも、現代のビジネスシーンに適応していく姿が見受けられます。

5. 招き猫の現代的な意義

5.1 グローバル化と招き猫の人気

近年、招き猫は日本国内だけでなく、海外でも高い人気を誇っています。特にアジア諸国や欧米では、可愛らしいデザインの招き猫が観光地の土産物屋やインテリアショップで販売されている様子が見受けられます。これにより、招き猫の持つ幸運の象徴としての意味が、世界中の人々に広がっているのです。

SNSなどの普及によって、招き猫の写真が瞬時にシェアされることも多く、文化交流の一環として認識されつつあります。特にインスタグラムなどでは、創意工夫された撮影方法やアート的な要素を取り入れた招き猫の投稿が多く、若者を中心に更なる人気を博しています。このように、現代社会において招き猫は、単なる縁起物という枠を超えた存在となっているのです。

また、招き猫はファッションやアートにも影響を与えています。デザイナーたちは、招き猫をモチーフにした商品を展開し、新たなスタイルを生み出しています。その結果、招き猫はポップカルチャーの象徴ともなり、国内外問わず、多くのファンを魅了しています。

5.2 アートとコレクションとしての招き猫

現代において、招き猫は単なる縁起物にとどまらず、アートやコレクションの対象としても人気があります。多くのアーティストが招き猫をテーマに作品を制作しており、その多様な表現方法に目を見張るものがあります。特に、現代アートのシーンでは、招き猫がユーモラスな存在として取り入れられ、新たな解釈が展開されています。

コレクターにとって、招き猫は個性や歴史を重視した収集対象となっています。特に、古い招き猫や独自のデザインを持つものは高値で取引されることもあり、その価値は年々高まっています。コレクターたちは、収集した招き猫を自宅に飾り、訪問者に見せることで、自分の趣味や価値観を表現しています。

また、一部の美術館では、招き猫に関する特別展が開催されることもあり、これにより招き猫の魅力を広く知ってもらう機会が増えています。来場者は、歴史や文化に触れるだけでなく、アートとしての招き猫に触れることで、新たな視点を得ることができるでしょう。

6. まとめ

6.1 招き猫の文化的意義

招き猫は、日本の文化において非常に重要な存在であり、単なる置物としてだけではなく、商業や生活に密接に関わっています。その歴史は深く、中国文化との繋がりを持ちながら、日本独自の進化を遂げてきました。江戸時代から現代にいたるまで、多くの人々に愛され続けている招き猫は、商売繁盛や家庭の安全を祈る象徴として、多くの場面で活用されています。

各地で異なるスタイルやデザインが存在することで、地域文化を反映する存在ともなっています。特に、商業施設や市場では、その存在感が顕著であり、訪れる人々にとっても親しみやすい印象を与えています。また、グローバル化が進む中で、招き猫は海外でも人気を博し、さまざまな文化交流の形を生み出しています。

6.2 今後の招き猫の展望

今後、招き猫はますます多様性を増し、私たちの生活に影響を与え続けることでしょう。アートやファッションとの結びつきが強まる中、招き猫の存在は単なる伝統的なものに留まらず、新しい価値を生み出していくと考えられます。伝統を守りながらも、新たな表現を追求することで、未来の世代に引き継がれる重要な文化としての地位を確立していくことが期待されます。

また、デジタル化が進む時代において、オンラインのプラットフォームを通じて、招き猫がさまざまな人々に届けられる機会も増えるでしょう。これにより、より多くの人々が招き猫の魅力を発見し、自分自身の生活にそれを取り入れることができると考えられます。そして、招き猫が持つ「幸運を呼ぶ」存在としての意義が、ますます多くの人々に浸透していくことでしょう。

終わりに、招き猫はただの縁起物ではなく、深い歴史と文化を持った存在です。その魅力と意義を理解し、新たな形で楽しむことができるようになることを目指して、みんなでこの素晴らしい文化を支えていきたいものです。