亀は古代から現代にかけて、さまざまな形式で人間の生活に影響を与えてきました。その象徴的な存在は、特に長寿や安定を意味するものとして重視されてきました。本記事では、亀と長寿の関係について、科学的な視点から詳細に探っていきます。文化的な背景や亀の生物学的特性、さらには亀の飼育が人間に与える影響まで、さまざまな角度から亀という存在を考察します。

1. 亀の象徴と文化的背景

1.1 亀の象徴的意味

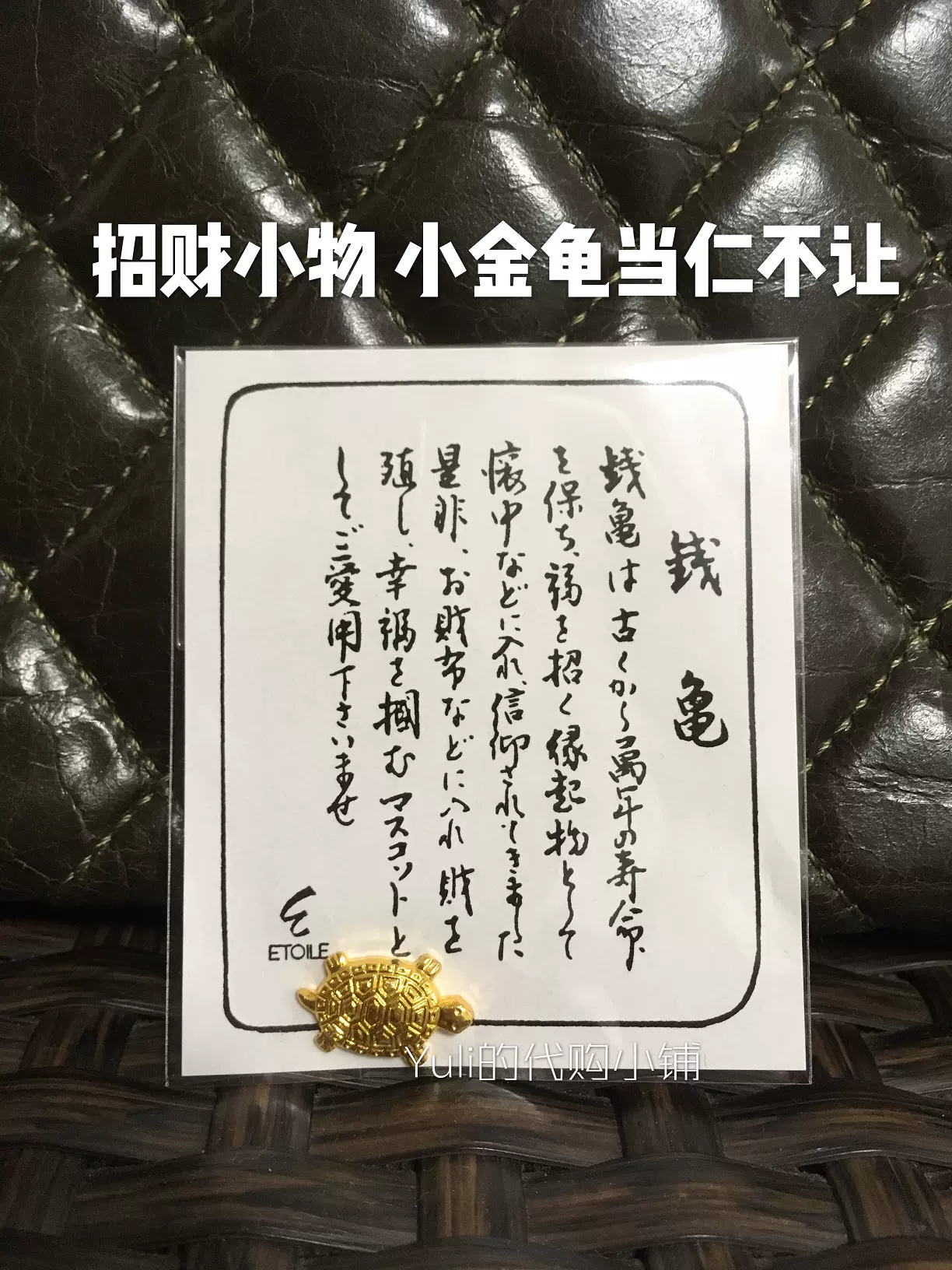

亀は多くの文化において象徴的な動物とされており、その意味は地域によって異なります。一般的に、亀は長寿、安定、知恵を象徴するとされています。中国では、亀は仙人や神々の使いとされ、その甲羅に宿る長寿の力を信じられています。亀が長寿を象徴する理由の一つは、実際に亀が非常に長い寿命を持っていることに由来します。例えば、野生のアカウミガメは、最大で80年以上生きることができると言われています。

また、亀は地面を這う生き物であるため、地に足をつけた安定した生活を象徴しています。このような亀の存在は、長い歴史を通じてさまざまな神話や伝説に登場し、人々の生活や信仰に深く根付いてきました。たとえば、中国の神話には、亀の背中に浮かぶ大地を描いた『淮南子』という古典文献があります。このような物語を通じて、亀は「地のもの」としての安定感を与え、人々の心の支えとなっています。

1.2 中国文化における長寿の象徴

中国文化において、長寿は非常に重視されるテーマであり、亀はその象徴的な存在とされています。中国の伝説には、亀は不老不死の象徴として扱われていることが多く、特に「八仙」に登場する「鉄拐李」は亀を伴っていることで知られています。長寿を願う中国人は、亀の形をした置物や彫刻を家に飾ることが多く、その姿が家庭に安定と幸福をもたらすと信じられています。

また、亀は風水においても重要な役割を果たします。例えば、自宅の東北の方角に亀の置物を置くことで、家族の健康や長寿を祈願することが一般的です。亀の甲羅は「幸運」を引き寄せると信じられ、亀を用いた風水アイテムが多く販売されています。このように、亀は中国の文化において、長寿だけでなく幸福や繁栄の象徴ともなっているのです。

1.3 日本文化における亀の位置づけ

日本においても亀は長寿の象徴とされ、特に「亀は千年、鶴は万年」と言われるように、亀は長生きする生き物として知られています。伝説によれば、亀は神々と深い関係を持つとされ、古い時代から寿を祝う際に重要な存在でした。また、亀の形をした寿司「亀寿司」や、亀をテーマにした陶器など、さまざまな文化的な表現が見受けられます。

亀はまた、日本の祝儀文化においても重要な役割を果たします。新年を祝う際によく見る「亀の松」とは、亀と松を組み合わせた伝統的な装飾であり、長寿を願う意味が込められています。このように、日本の文化でも亀は長寿や幸運を象徴する存在として崇められており、そばにいることで人々に安心感をもたらしています。

2. 亀の生物学的特性

2.1 亀の寿命のメカニズム

亀が長寿を持つ理由は、彼らの生物学的特性に深く関係しています。一般的に、亀は非常に遅い新陳代謝を持っており、これが彼らの長寿に寄与しています。他の動物に比べて、エネルギーの消費が少ないため、体にかかる負担が軽減され、長寿を促進する要因と考えられます。また、亀は常に非常に安定した環境で生活することができるため、ストレスの少ない生活を送ることが可能です。

さらに、亀の遺伝子には特筆すべき特徴があります。近年の研究によれば、亀は他の動物に比べて老化を遅らせる遺伝子の変異を持っていることがわかっています。たとえば、特定の抗酸化酵素を多く含むことが老化の原因となる細胞のダメージを抑え、寿命を延ばす要因の一つとされています。このような生物学的なメカニズムが、亀の長寿につながっているのです。

2.2 亀の生態と環境への適応

亀の生態学的特性も、彼らの長寿に影響を与えています。亀は水中でも陸上でも生活できるため、環境に対する適応力が非常に高いとされています。この適応能力が、さまざまな気候や生息地で生き延びるための鍵となっています。例えば、乾燥した地域に生息する亀は、土の中に穴を掘り、湿度を保持することで長期間生き延びることができます。

さらに、亀は食生活においても非常に柔軟です。草食性や雑食性であり、他の動物と比較しても多様な食物を摂取することで、必要な栄養素を得ながら健康を保つことができます。このような食性の多様性も、彼らが長生きする理由の一助となっています。

2.3 和亀の長寿の秘訣

日本で見られる和亀(ニホンイシガメやクサガメなど)は、特に長寿であることが知られています。和亀は、国内の多様な環境に適応し、独自の進化を遂げてきました。たとえば、ニホンイシガメは静かな河川や湖沼に生息し、安定した食料環境を維持しています。このような安定した生活環境が、和亀の長寿につながっている要因の一つと考えられます。

さらに、和亀の成長段階において、相対的にゆっくりとした成長を遂げることが、最終的に長寿をもたらすとされています。成長が遅いことによって、身体の各器官がじっくりと成熟し、老化が比較的遅く進行するからです。これにより、和亀は数十年生きることが可能となり、特に飼育下では100年を超えることも珍しくありません。

3. 科学的研究と長寿

3.1 亀の遺伝子と加齢

亀の長寿は、遺伝子の特異性にも由来します。近年の研究によると、亀の遺伝子には、加齢に伴う細胞の損傷を防ぐための遺伝子が数多く含まれていることが発見されています。これにより、亀は老化過程を遅らせることが可能となっており、他の動物と比較してもその寿命が大きく延びています。例えば、亀の体内には、細胞を保護する特別なタンパク質や酵素が存在し、体が老化する際の痛みや不快感を軽減する役割を果たしています。

また、亀の遺伝子におけるテロメアの役割も注目されています。テロメアは、細胞分裂のたびに短縮していく部分であり、その長さが長寿に関連しています。亀はこのテロメアを維持する能力が高く、細胞が安定して複製を続けることができるため、結果的に寿命が延びることになるのです。この観点からも、亀の研究は人間の長寿に対する理解を深める手がかりとなっています。

3.2 環境要因と健康寿命

亀の長寿には、環境要因も大きく影響します。亀は自然の環境に非常に敏感で、彼らの健康には周囲の環境が大きく関わっています。たとえば、水や食物の質、生活空間の温度などが亀の健康状態に強く影響を及ぼします。研究では、良質の水源や十分な食物が亀の成長や長寿に寄与することが明らかにされています。

また、亀はストレスの少ない生活環境を求めるため、適切な隠れ場所や餌場の確保が重要です。穏やかな環境で生活することが、免疫システムの強化につながり、結果として健康寿命を延ばす要因ともなります。つまり、亀の周囲の環境は、その生理的な老化に対する影響力のある要素の一つであり、彼らの長寿を理解する上で欠かせない視点となります。

3.3 亀と他の長寿動物との比較

亀の長寿は、他の動物と比較されることが多いです。例えば、クジラやアリクイのような他の長寿の生き物についても研究が行われており、亀とこれらの動物の比較がなされています。特に、亀とクジラは環境に対する適応能力や、遺伝子の変異点において類似性が見られることがわかっています。

また、亀は一般的に飼われることで長寿を期待される動物の一つですが、彼らが持つ独自の生理的特性や環境に対する適応力は、長寿のメカニズムを解明する手助けとなるでしょう。亀と他の長寿動物との比較研究は、私たちがどのようにして健康寿命を延ばすことができるかを考える上で、興味深い示唆を与えてくれます。

4. 亀と人間の健康との関連

4.1 亀の飼育がもたらす心理的効果

亀を飼育することは、単に長寿を象徴する存在を持つだけではありません。亀を飼うことで得られる心理的な効果は非常に大きいと言われています。亀との触れ合いは、ストレスを軽減し、心の平穏をもたらすことが科学的にも示されています。例えば、亀を観察しているときに得られるリラックス効果は、日常生活の中でのストレスを大幅に低減する助けとなります。

さらに、亀の世話をすることで責任感を育むことができ、特に子どもたちにとっては生き物の命を大切にすることの重要性を学ぶ良い機会となります。このような経験は、情操教育の一環としても非常に有用であり、亀を飼うことがもたらす多様な心理的利点は、家庭内でのコミュニケーション改善にも寄与します。

4.2 亀に対する敬意と伝統的な知恵

亀は多くの文化において敬意を払われている動物であり、その存在は古から伝わる知恵と結びついています。古代から現在に至るまで、亀は人々にとっての道しるべとなり、長寿や安定を象徴してきました。例えば、亀の象徴的な意味合いを持つ伝統的な祭りや儀式は、今もなお多くの地域で行われています。そういった習慣を通じて、子どもたちは亀の持つ深い意味を学ぶことができ、またそれを通じて伝承される知恵を受け継いでいくことができます。

また、亀に対する敬意は、環境保護の観点からも重要です。亀の生態が脅かされている昨今、彼らを守るための活動が多く行われています。このような活動は、地域社会全体での協力や意識向上を促進し、持続可能な未来への大きな一歩となります。

4.3 亀の保護と持続可能な未来

亀の存在を守ることは、単に彼らを保護するだけでなく、持続可能な未来への道のりでもあります。生態系の一部としての亀は、私たちの環境において重要な役割を果たしています。亀が生息する場所が失われることで、その地域の生態系全体のバランスが崩れる恐れがあります。そのため、亀の保護活動は、環境保全のためにも非常に重要です。

保護活動に参加することで、亀だけでなく他の生物の未来も守ることができます。人々の意識が高まり、亀の生息地を守るための活動が増えることで、次世代に健康な環境をバトンタッチできるのです。このように、亀を保護することは、私たち自身の未来を守ることにもつながるのです。

5. 亀と長寿の科学的視点からのまとめ

5.1 亀の研究が示す未来の可能性

亀の長寿に関する研究は、私たちに多くの可能性を示唆しています。亀の持つ生物学的特性や遺伝子の研究は、他の動物や人間の長寿に対する理解を深める手助けとなります。このような研究が進むことで、老化を遅らせるための新たなアプローチや治療法が開発されることも期待されています。

また、亀の健康や寿命に関連する知識は、私たち自身の生活に応用できるかもしれません。免疫力を高めるための生活習慣や、ストレスの軽減方法など、亀の研究を通じて学んだ情報を日々の生活に取り入れることが可能であり、健康長寿を目指す上での一助となるでしょう。

5.2 文化と科学の融合による長寿の理解

亀は文化的にも科学的にも深い意味を持つ存在であり、この二つの観点を融合させることで、私たちの長寿に対する理解が一層深まります。文化の中で亀がどのように扱われ、また科学的にどのように解明されているかを比較することで、長寿というテーマについてより包括的な理解を得ることが可能です。

文化と科学の融合により、亀の飼育や保護活動が進むことで、多様な人々が関与し、亀だけでなく他の生物との共存を目指すことができます。これは単に亀のためだけではなく、我々人間自身の未来のためにも重要なテーマです。

5.3 次世代へのメッセージ

亀と長寿の研究から得られるメッセージは、次世代に向けた非常に重要な教育的情報となります。我々が亀から学ぶべきことは、健康的な生活を送り、自然と共生することの大切さです。これを未来の世代にしっかりと伝えることで、持続可能な社会を築くための基盤が生まれます。

環境保護や生物多様性の重要性を理解し、次世代がより良い未来を築けるよう教育することが私たちの役割です。亀はただの生き物ではなく、学びの象徴です。私たちが亀を守り、理解し、愛することで、次世代への大切なメッセージを届けることができるでしょう。未来への希望を希望を亀と共に抱きしめることで、持続可能な社会の実現に向けて、私たちは一歩踏み出す勇気を持つべきです。

終わりに

亀と長寿の関係について、科学的な視点から多角的に考察を行いました。亀はただ長寿の象徴であるだけではなく、私たちに大切なメッセージをもたらす存在であることがわかりました。文化や科学、心理的な側面など、さまざまな観点から亀を理解することが、持続可能な未来を築くための一助になるでしょう。今後も亀の研究と保護活動が進むことで、私たちの生活がより豊かになることを願っています。