漢方と食文化における縁起物の健康的意義

中国の文化は非常に多様であり、その中でも「縁起物」は特に重要な役割を果たしています。縁起物は、幸福や長寿、繁栄、健康といった良い運をもたらすとされる物や食材のことを指し、中国の伝統や習慣と密接に結びついています。近年では、これらの縁起物が持つ健康的意義についても注目が集まっています。本記事では、漢方と食文化の中での縁起物の重要性やその健康的意義について詳しく探求していきます。

1. 縁起物の基本概念

1.1 縁起物とは何か

縁起物とは、特定の文化や地域において、特別な意味や象徴を持つ物・食材のことを指します。中国では、例えば赤い色をした食材(赤い豆やザクロなど)は、幸福や繁栄を象徴するとされ、多くの祝祭や特別な行事で使用されます。また、金色の食材(例えば、金色の魚など)も豊かさを象徴し、縁起物として好まれる傾向があります。

中国の縁起物は、その多くが豊穣や勝利を祝うものとして日常生活に浸透しています。たとえば、正月には「餃子」が食卓に並ぶことが多いですが、これは豊かさを象徴する形状から選ばれることが一般的です。また、これらの縁起物は、ただの食材ではなく、受け継がれてきた歴史や伝統が深く関わっています。

1.2 中国文化における縁起物の歴史

縁起物として使用される食材や物品は、古代中国からの長い歴史があります。時代と共に変化しつつも、縁起物は中国の婚礼儀式や祭り、誕生日祝いなど、特別なイベントにおいて重要な存在でした。例えば、古代の文献には、特定の食材が持つ縁起的な意味合いについて詳しく記されています。

また、歴史的には、これらの縁起物がどのように生まれ、どのような背景を持っているのかを知ることは、中国の文化や習慣を理解するための重要な鍵となります。たとえば、龍は中国文化において非常に重要なシンボルであり、縁起物の一つとしても位置づけられています。龍は力強さや繁栄を象徴し、しばしば結婚式や新年の祝賀行事で使用されます。

1.3 縁起物と日本文化の関連

日本でも中国から伝わった縁起物は多く存在します。例えば、正月に食べる「おせち料理」は、各食材に意味が込められており、長寿や幸運を祈る気持ちが表れています。また、日本でも赤い色は「幸運」を象徴するため、祝い事では赤い色が利用されることが多いです。これにより、中国と日本の文化には共通点があり、互いに影響を与え合ってきた歴史的背景があることがわかります。

更には、日本独自の縁起物も存在しますが、中国からの影響を受けて形成されたものも多くあります。たとえば、招き猫や七福神は、日本の風習において贈り物や家に幸福をもたらすと信じられています。また、お正月に食べる「雑煮」や「おせち」は、その料理自体にさまざまな縁起を込めたものであり、食文化の中に縁起物がしっかりと息づいていることが感じられます。

2. 漢方の基本

2.1 漢方の定義と起源

漢方は、中国古代の伝統的な医療体系として知られています。西洋医学とは異なり、漢方は体全体のバランスを考える holisticなアプローチを基に成り立っています。漢方医学の歴史は数千年に及び、古代の文献や実践に基づいて現代に受け継がれています。例えば、『黄帝内経』という著作は、漢方医学の理論と適用に関する重要な文書として位置付けられています。

漢方は、病気を病原菌や病理学的な要因からではなく、体のエネルギー(気)、血液、体液のバランスから理解しようとします。このため、漢方治療では、根本的な原因を見極め、それに基づいた治療を行います。これにより、「予防医療」としての側面も持ち合わせています。

2.2 漢方の基本理念

漢方の基本理念は、「陰陽」と「五行」に基づいています。陰陽は、相反する力のバランスを意味し、五行は木、火、土、金、水の5つの要素から成り立っています。これらの理念を利用して、病気の原因や進行を分析し、最適な治療法を見つけようとします。

例えば、陰陽のバランスが崩れると、体調不良や病気の原因になります。このため、患者に合った漢方薬や食材を選ぶことが、健康を維持するための重要なポイントになります。また、この考え方は食文化にも影響を与えており、特定の食材や料理が体にどのように作用するかを理解するための基盤となっています。

2.3 漢方と自然との関係

漢方は、自然と密接に関わっています。植物や動物、鉱物などを用いた薬草は、その効果を最大限に引き出すために季節や地域に応じた適切なものを選ぶ必要があります。たとえば、春には春の草木を用い、冬には冬の根菜を食べることが漢方的な観点からも推奨されています。

自然界には、私たちの健康に直接影響を与える様々な要素が存在しています。これは食文化にも反映されており、新鮮な旬の食材を使った料理が重視され、体に良い影響をもたらすとされています。また、漢方の観点から見た場合、季節の変わり目には特定の食材を摂取することで、体調を整える役割を果たします。

3. 漢方に基づく縁起物

3.1 漢方における主要な縁起物の紹介

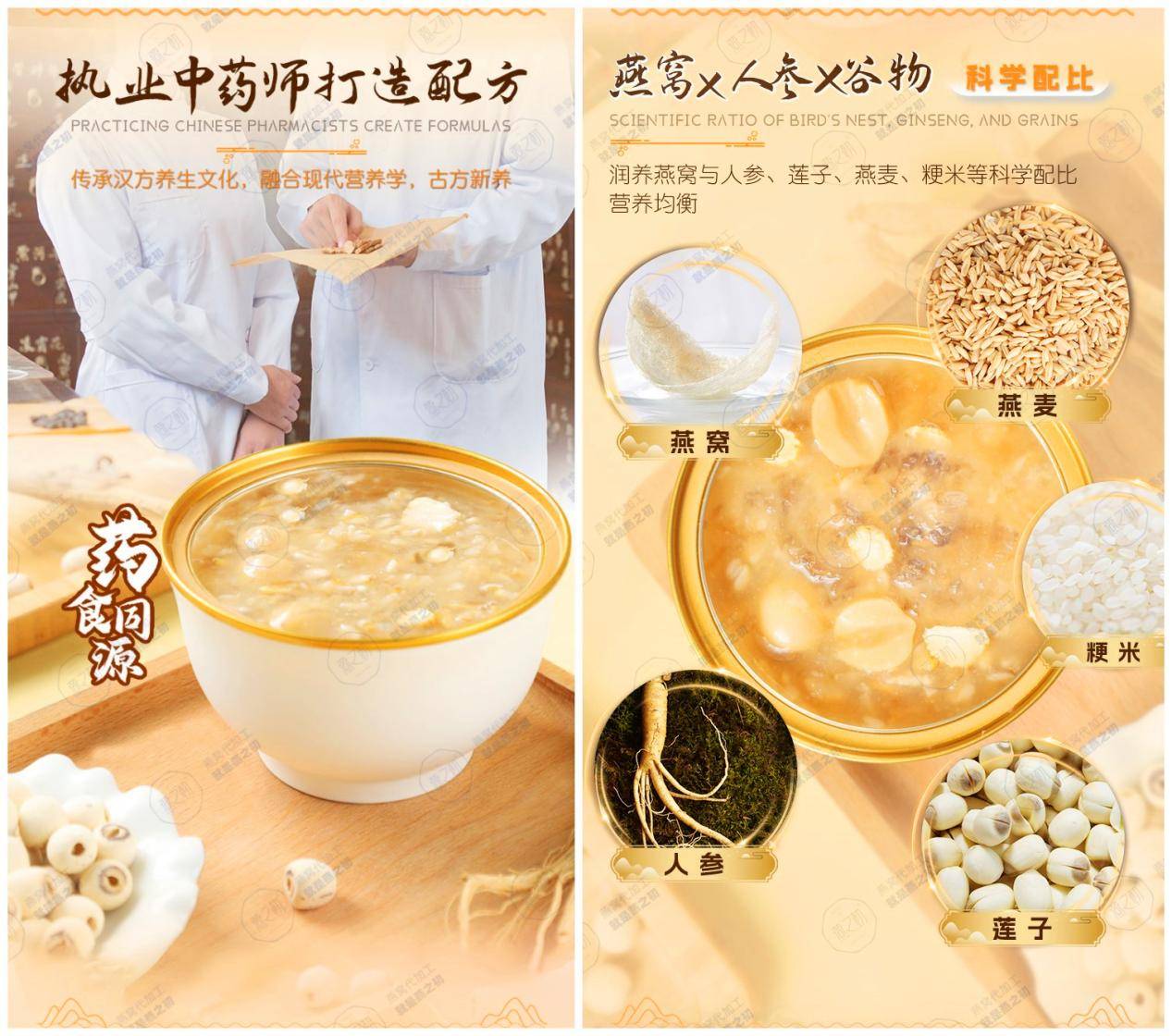

漢方においては、多くの縁起物が存在します。たとえば「高麗人参」は、滋養強壮や免疫力を高める効果があるとして広く用いられています。また、唐辛子やニンニクも、健康を保つための食材として、漢方の観点から重視されています。生薬としての役割だけでなく、料理にも組み込まれ、日常的に健康をサポートする重要なアイテムとなっています。

さらに、干しカマスやアサリなどの海産物も、漢方において重要視されています。これらの食材は、体の水分バランスを調整し、腎臓の健康を促進する役割があります。縁起物としての意義があるだけでなく、健康的な食生活を支えるために必要不可欠な存在です。

3.2 縁起物の選び方と使い方

縁起物の選び方には、中国の伝統や個々の体質に応じた方法が求められます。たとえば、体が冷えやすい人は、温かい食材となる生姜やにんにくを選ぶべきです。一方、熱を持ちやすい体質の人は、きゅうりやメロンといった冷やす作用のある食材を選ぶことが推奨されます。これにより、体のバランスを整え、より健康な状態を目指すことができます。

また、縁起物を生活の中で上手に取り入れるためには、四季に応じた献立を考えることが重要です。たとえば、冬には心を温める作用のある食材を使用した鍋料理を作り、夏には体を冷やすサラダや冷たいスープを用意することが良いでしょう。これらは日々の食文化において、自然な形で縁起物を活かす方法となります。

3.3 縁起物が持つ意味と象徴性

縁起物には多くの意味や象徴性が込められています。例えば、蓮の実は「子孫繁栄」を象徴し、特に結婚式での出席者に好まれます。また、金魚は「富」を象徴し、特に新年の祝いの際に食べることが多いです。こうした食材は、単なる栄養補給にとどまらず、文化や家族の絆を強くするためのツールでもあります。

さらに、縁起物の持つ象徴性は、家庭や地域の伝統にも密接に関連しています。たとえば、特定の縁起物が特定の地域や民族の間で特別な意味を持っていることがあります。そのため、自分のルーツを知ることにもつながり、より深い理解を持つことが出来るのです。

4. 食文化と縁起物の関係

4.1 食文化における縁起物の役割

食文化の中で、縁起物はただの食材ではなく、より深い意味を持つ存在として理解されています。特に祝い事や特別なシーンでは、縁起物が食卓を飾り、その場の雰囲気を作り上げています。たとえば、正月の食卓には、「八宝菜」や「年糕」が並ぶことが一般的で、これらの料理は幸運や繁栄を象徴しています。

また、家族や友人との絆を深めるためにも、縁起物は重要な役割を果たします。共同で作り、分かち合うことで、コミュニケーションが生まれ、思い出が作られます。家族の大切な行事で食べる縁起物は、世代を超えて受け継がれる伝統になっていくのです。

4.2 伝統的な縁起物料理の例

中国の伝統料理の中には、縁起物が盛り込まれたものが多く存在します。「春巻き」は、金色の料理として「財」を象徴し、特に新年の時期に食べられます。また、「八宝粥」は、健康や長寿を願って食べる食材が入っています。こうした料理は、ただおいしいだけでなく、食べること自体が幸運を呼び込む儀式的意味を持っています。

日本でも似たような文化が見受けられ、「おせち料理」は、各食材にそれぞれの縁起を込めた料理として広く親しまれています。例えば、「黒豆」は健康を、「数の子」は子孫繁栄を象徴しています。こういった料理を通じて、家庭の幸福や繁栄を願う気持ちが表れます。

4.3 現代における食文化と縁起物の融合

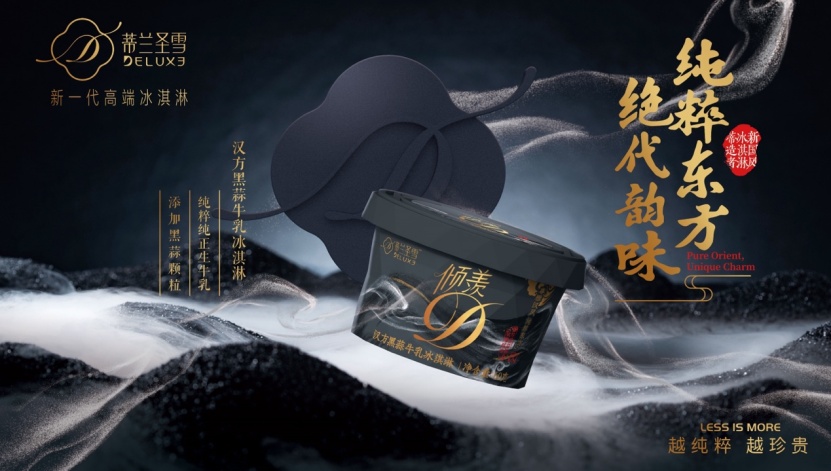

現代では、伝統的な縁起物料理に現代的なアレンジが加えられることも増えています。例えば、健康志向の高まりにより、野菜を多く使った新しいタイプの縁起物料理が人気を集めています。「ヘルシーおせち」や「スーパーフードを使った縁起料理」など、伝統を守りつつも新しい試みがなされています。

また、特に若い世代に向けて、縁起物の重要性を再認識する動きも見られます。SNSを通じて、縁起物をテーマにした料理レシピや食文化についての情報が広がり、伝統の継承と革新が同時に進行しています。このように、食文化と縁起物が相互に影響を及ぼし合うことで、より豊かな食体験が生まれているのです。

5. 漢方と食文化の健康的意義

5.1 縁起物の健康効果

漢方に基づく縁起物は、体に良い影響を与えることが数多くあります。たとえば、生姜は体を温め、代謝を促す作用があるため、冷え性の方には特におすすめの食材です。また、アーモンドは美容や健康に良い脂質を多く含んでおり、美容に敏感な方に支持されています。

中国の「薬膳料理」も、縁起物を用いて健康を考えた料理法の一つです。体調に合わせた食材を取り入れて作られるため、個々の健康状態に対しても理解深くアプローチできます。こうした点が、縁起物の持つ健康的意義をさらに強めています。

5.2 健康的なライフスタイルと縁起物

健康的なライフスタイルは、バランス良い食事を基本とし、縁起物を取り入れることでさらに強化されます。たとえば、日常の食事に縁起物を取り入れることで、楽しみながら健康を意識した食生活を送ることが可能です。旬の食材を活かした料理は、体のリズムに合った栄養補給を助け、心身のバランスを整えます。

また、日々の生活の中で、家族や友人との食事を通じてポジティブなエネルギーを共有することも、健康的なライフスタイルの一環となります。特に、縁起物を使った料理を皆で囲むことは、心の健康にも良い影響を与えるでしょう。

5.3 日本における漢方と食文化の可能性

日本においても、漢方や食文化の融合は進んでいます。最近では、専門の料理教室やセミナーが増えており、漢方に基づいた食事作りが盛んに行われています。特に、若い世代を中心に、食を通じた健康の重要性が再認識され、注目を集めています。

これにより、漢方を用いた新しい食文化が形成されつつあります。例えば、スーパーフードや地元の旬の野菜を使ったヘルシーなレシピが人気を集め、健康を意識した生活が広がっているのです。漢方と日本の食文化が出会い、新しい形の縁起物料理が生まれる未来に期待が寄せられます。

6. 結論

6.1 縁起物の未来

縁起物は、これからも私たちの生活の中で重要な存在であり続けるでしょう。伝統的な価値観や習慣が守られつつ、現代のライフスタイルに合わせた形で変化していくことが求められています。特に、健康志向の高まりにより、縁起物を用いた健康的な食生活がますます注目されることでしょう。

これからの時代では、単なる食品としてではなく、心のつながりやコミュニケーションのツールとしての役割も果たすことが期待されます。食卓での会話や笑顔を通じて、さらに多くの人々が幸せを感じることができるのではないでしょうか。

6.2 漢方と食文化のさらなる調和への期待

最後に、漢方と食文化の調和が進むことで、私たちの健康や幸福感が向上することを願っています。これからも古くからの知恵を大切にしながら、新しいアプローチを取り入れていくことで、より良い未来につながるでしょう。健康的なライフスタイルを構築するために、縁起物の重要性を再認識し、この素晴らしい文化を引き継いでいくことが、私たちに与えられた使命だといえるでしょう。

このように、縁起物はただの「食」という枠にとどまらず、私たちの心と体を豊かにし、家族や友人との絆を深めていくものです。今後もその魅力を再確認し、日常に取り入れていくことで、より幸せな生活が実現することを期待しています。