清酒は日本の伝統的な酒として、長い歴史と独特の製造過程がありますが、中国でもその文化は広まりつつあります。清酒は厳選された米と水を使用し、発酵によって作られるため、地域や原材料によって多種多様な種類があります。本記事では、清酒の基本的な知識から始め、その後、主要な種類や風味、香りの違い、楽しみ方、さらには未来について詳しく説明していきます。

1. 清酒の基礎知識

1.1 清酒とは何か

清酒とは、主に米を原材料としていた日本の伝統的なアルコール飲料です。一般的にアルコール度数は15%から20%前後で、特有の味わいや香りがあります。米を主成分としているため、製造には米の品種や精米度が大きく影響します。清酒は、その種類や造り方によって、さまざまな味わいがあります。

清酒は、発酵過程で生まれるアミノ酸や糖分によって、きめ細やかな風味を楽しむことができます。また、清酒はお料理との相性が良く、特に日本食との組み合わせが一般的です。例えば、刺身や寿司と非常に良く合い、その風味を一層引き立てます。

1.2 清酒の歴史と文化的背景

清酒の歴史は古く、日本の歴史とともに歩んできました。記録によると、清酒の製造はおおよそ1200年前にさかのぼり、平安時代の宮廷ではすでに重要な役割を果たしていました。清酒は、外交や儀式に用いられることが多く、特に神事では神様に捧げられる「お神酒」として重要とされています。

また、清酒は日本文化の一部として、多くの文学や芸術にも影響を与えています。古来より、酒は人々のコミュニケーションの一環として重要な存在であり、友人や家族とともに楽しむことが文化として根付いています。近年では清酒の文化が国際的にも注目を集めており、海外での祭りやイベントでも清酒が紹介されています。

1.3 清酒の製造プロセス

清酒の製造プロセスは非常に繊細で、いくつかの段階に分かれています。まず最初に、米を精米し、外側の殻や不要な部分を取り除きます。次に、精米された米を水に浸け、蒸します。蒸した米に麹菌を加えることで、糖化が進み、発酵が始まります。この段階での温度管理や発酵時間は、最終的な味わいに大きく影響します。

その後、発酵させたもろみに水や酵母を加え、さらに発酵を進めます。最終段階では、酒と酒かすに分けるための搾り作業が行われます。この一連のプロセスが、清酒の風味や香りを決定づけるため非常に重要な工程です。また、近年では新しい技術が取り入れられ、製造工程が進化してきています。

2. 清酒の主要な種類

2.1 本醸造酒

本醸造酒は、清酒の中でも特にスタンダードなタイプであり、比較的手頃な価格で入手できます。製造には、米、米麹、水、酵母の4つの基本的な原料が使われます。本醸造酒の特徴は、すっきりとした味わいと香りのバランスが良いことです。

このタイプの清酒は、初心者でも楽しみやすく、特に温めて飲むと、その香りが引き立ちます。グリルした魚や照り焼きと同様の料理と相性が良く、日本家庭の食卓でもよく見かける存在です。

2.2 純米酒

純米酒は、米と水以外の添加物が一切含まれていない清酒です。米のうま味や甘味がしっかりと感じられ、より深い味わいを楽しむことができます。純米酒も、食事との相性が良く、特に和食全般に良く合います。

この清酒は無添加であるため、より自然な風味が魅力です。特に寒い季節には温めて飲むことが推奨されており、体を温める効果もあります。たとえば、鍋料理や煮物と一緒に楽しむと、料理の旨みが際立つことでしょう。

2.3 吟醸酒

吟醸酒は、精米歩合が50%以下の米を使用した清酒で、非常に香り高く、フルーティーな味わいが特長です。このタイプは、香りを引き出すための高い技術が求められ、製造プロセスの細部にわたる注意が必要です。

吟醸酒は、冷やして飲むのが一般的で、そのクリアな香りは国際的にも評価されています。軽やかな飲み口と、上品な味わいがあり、特別な場面やお祝い事にも使われることが多いです。高級なレストランでも、可能性のある酒として取り扱われることが多いです。

2.4 大吟醸酒

大吟醸酒は、吟醸酒の中でもさらに精米歩合が高い、つまり米の外側をより多く削った清酒です。通常、精米歩合は40%以下で、特に繊細な香りと複雑な風味を持っています。このお酒は、まるでフルーツが口の中で弾けるような味わいがあり、高級品として珍重されます。

大吟醸酒は、非常に丁寧に作られているため、価格も高めですが、その価値は十分にあります。特に料理を楽しむ際には、日本料理の中でも精緻な料理とのペアリングが素晴らしいです。白身魚の刺身や、抹茶を使ったデザートとも相性が良く、特別な場面にふさわしい選択肢と言えるでしょう。

2.5 甘口酒

甘口酒は、一般的に清酒の中で最も甘みが強いタイプです。この清酒は、比較的軽い口当たりで、デザートとして楽しむことも多いです。料理とのペアリングでは、甘いデザートやフルーツと合わせることで、その甘みが引き立つことが多いです。

特に、チョコレートやフルーツタルトなど、甘い料理との相性が抜群です。また、甘口酒は、普段あまりお酒を飲まない方でも楽しみやすいので、飲み会や集まりに持っていくと喜ばれることが多いです。

3. 清酒の風味と香りの違い

3.1 ブランドと地域による違い

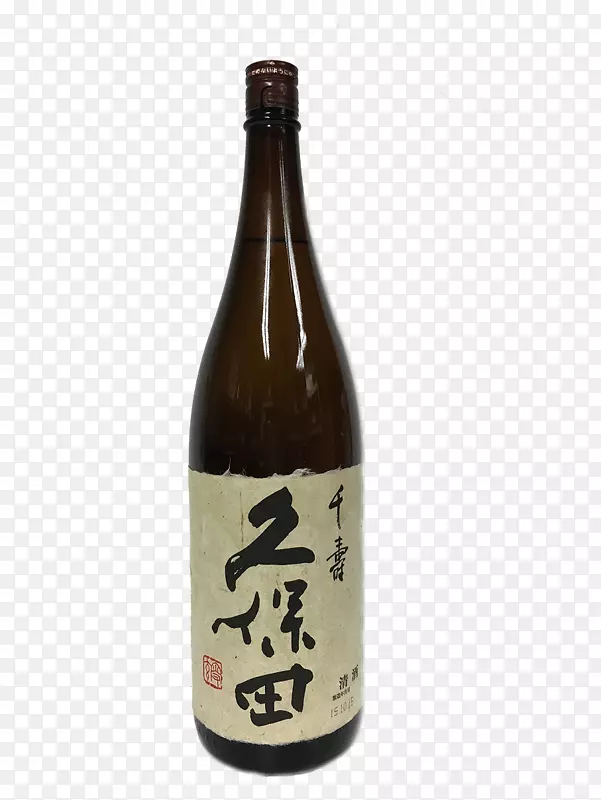

清酒は日本各地で製造されているため、地域ごとに特色があります。たとえば、山形県や新潟県の清酒は、米の選定や水質により、すっきりとした味わいが特徴です。一方、広島県の清酒は、深い味わいと甘みが感じられるため、食事との相性が抜群です。

また、ブランドによっても作り方に違いが見受けられます。有名な銘柄には、それぞれの独自のレシピが存在し、味わいに差が出ることが多いです。このため、同じタイプの清酒であっても、地域やブランドによる微妙な違いを楽しむことができます。

3.2 香りの立ち方と味わいのバランス

清酒の香りは、その製造過程や使用する酵母によって大きく変わります。吟醸酒や大吟醸酒では、フルーティーな香りが強調されており、清涼感や華やかさが特徴的です。一方、本醸造酒や純米酒では、より米の風味が前面に出てきて心地よい後味を楽しむことができます。

そのため、飲み方によって香りをじっくり味わうことも、料理とのバランスを取ることもできるため、自分の好みを見つけることが重要です。清酒の香りや味わいの違いを楽しむことで、より豊かな飲酒体験が得られます。

3.3 食事とのペアリング

食事とのペアリングは、清酒を楽しむ上で非常に重要な要素です。一般的には、魚や野菜を使った和食と合わせることが多いですが、最近では洋食との相性も見直されています。清酒の風味を生かしたペアリングを楽しむことで、料理と酒が互いに引き立てあう効果があります。

たとえば、あっさりした刺身には吟醸酒を合わせると、そのクリーンな味わいが魚の旨味を引き立てます。逆に、濃厚な味つけの肉料理には、本醸造酒や純米酒が効果的で、口の中でのハーモニーを生み出すことができます。このように、明確なペアリングを持つことで、食事が更に楽しめることを多くの人が実感しています。

4. 清酒を楽しむ方法

4.1 正しい温度とサーブ方法

清酒の楽しみ方には温度が重要です。冷やして飲む清酒はフルーティーな香りを引き立て、温めて飲む清酒はその深い味わいが際立ちます。冷やす場合は、冷蔵庫でしっかりと冷やすか、氷を使って提供します。温かい清酒は、香りがたったか気持ちを落ち着けることができるため、冬のシーズンには特に人気です。

また、サーブ方法にも工夫が必要です。清酒用の器はさまざまありますが、選ぶ器によって味わいが変わることもあります。一般的には、ぐい呑みやお猪口に注いで飲むことが多いですが、グラスに注ぐ方法もデザイン性が求められる現代では一般的です。

4.2 器の選び方

器の選び方は、清酒の楽しみ方において大切な要素です。清酒を注ぐ器は、伝統的なものや現代的なデザインのものがあり、それぞれに独特の雰囲気があります。質感や形状、さらには色の選択も清酒の味わいを一層引き立てる役割を果たします。

たとえば、白磁の器は清酒を引き立てる効果があり、色合いで味の感覚を変えることができます。また、木製の器を使用すると、温かみが加わり、特に温めた清酒との差異を楽しむことが可能です。器選びは五感を刺激し、飲酒体験を豊かにする大切な要素の一つです。

4.3 料理とのマッチング

清酒を楽しむ際には、料理とのマッチングが重要です。異なる種類の清酒それぞれが持つ特徴を理解し、多様な料理と組み合わせることで、味わいが引き立ちます。たとえば、あっさりした味わいの料理には清酒の中でも軽やかな吟醸酒を合わせると良いでしょう。

また、濃厚な味付けの料理には、純米酒や本醸造酒が効果的です。特に、味噌や醤油を使用した料理は、同じ原料を持つ清酒との相性が抜群です。料理に使用される取り入れられた材料で好みの清酒を選ぶことが、よりディープな楽しみ方へと繋がります。

5. 清酒の未来

5.1 若者に向けた新たな楽しみ方

昨今、若者に向けた新たな清酒の楽しみ方が多く提案されています。例えば、カクテルの材料として清酒を使用することが一般的になりつつあり、さまざまなアレンジが生まれています。甘口の清酒を使ったカクテルは、フルーティーかつ飲みやすく、女性にも人気が高いです。

また、清酒のフレーバーを活かしたスイーツやデザートも人気で、清酒を使用したアイスクリームやケーキなど、デザートとしての楽しみ方も増えてきています。これにより、清酒は新しい世代の飲み方とともに融合しており、今後のトレンドに大きな可能性を秘めています。

5.2 国際的な評価と展望

国際的に見ても、清酒の人気が高まっています。最近では、外国での清酒のイベントや試飲会が盛況で、多くの人々がその風味と文化に興味を持っています。特にアジアを中心に、清酒の市場が急成長しており、海外での品質競争も始まっています。

また、日本以外の地域での清酒の उत्पादनも増加しており、さまざまな国でのバリエーションが登場しています。これにより、清酒の多様性が認識され、新たな市場機会を生み出しています。世界中の飲みに供されることで、清酒の持つ特性や楽しみ方が広がることが期待されています。

5.3 環境への配慮と持続可能な製造方法

清酒の未来には、環境への配慮が欠かせません。製造過程でのエネルギー効率の向上や、持続可能な原料の使用が求められる時代に入っています。たとえば、有機栽培された米を使用した純米酒は、環境意識を持った消費者からの支持を集めています。

また、製造会社もリサイクルやエコパッケージへの取り組みを強化しており、環境に優しい酒造りが新しきトレンドとなっています。このようなアプローチが広まれば、多くの消費者にとって、選択基準が環境に配慮されたものであることが重要視される社会が到来することでしょう。

終わりに

清酒は、日本の文化と歴史に深く根ざした伝統的なお酒で、その魅力は多岐にわたります。伝統的な製造方法や種類の多様性を通じて、清酒はさらなる新たな可能性を迎えています。特に、食事とのペアリングやサーブ方法など、さまざまな楽しみ方が広がる中で、清酒の未来が期待されます。是非、あなた自身の好みや楽しみ方を見つけて、清酒の世界に足を踏み入れてみてください。