清酒は、日本の文化や地域ごとの特色を色濃く反映した伝統的な飲み物です。その味わいや香りは、産地や製造方法によって大きく異なります。この章では、清酒と地域文化の違いについて詳しく探っていきます。清酒の歴史、種類、地域文化との関係、儀式や幸運の意味、さらには清酒が地域文化に与える影響について解説し、清酒がいかにして日本文化の一部となっているのかを見ていきましょう。

清酒の歴史

清酒の起源

清酒の起源は、古代から中世にかけての日本にまで遡ります。初期の日本では、米を発酵させた飲み物があり、それが清酒の祖先とされています。古書によると、稲作の神である大歳神(おおとしのかみ)が清酒の製法を人々に教えたとされ、農業と密接に結びついていたことがわかります。これにより、米は日本人にとっての主食であるだけでなく、神聖な飲み物としても扱われるようになりました。

中世になると、清酒の製造技術は進歩し、より多様な製品が生まれるようになります。この時期、清酒は貴族や武士たちに愛され、さらにはお祭りや儀式にも使用されるようになりました。特に神社や寺院での奉納酒としての役割は、清酒の地位を高めました。清酒はただの飲み物ではなく、神と人をつなぐ重要なアイテムとなったのです。

明治時代に入ると、清酒の製造には近代的な技術が導入され、品質が一層向上しました。清酒造りの技術革新は、その後の日本酒ブームの兆しとなり、様々な地方で特有の清酒が生まれることにつながりました。これらの歴史的背景を通じて、清酒は日本文化の象徴としての地位を確立していきました。

日本における清酒の発展

清酒の発展は、日本の社会や経済と深く結びついています。江戸時代には、商業の発展に伴い、清酒の需要が急増しました。多くの酒蔵が立ち上がり、それぞれの地方で独自の酒造りが行われるようになりました。たとえば、越後の清酒や伏見の清酒は、それぞれ異なる特色を持ち、多くの愛好家を魅了しました。

この時期、清酒は日本全国に広まり、各地区の風土や気候の影響を受けて多種多様なスタイルが生まれました。特に、米や水の質が清酒の味わいに大きく影響するため、その地域ならではの特長が色濃く反映されます。このようにして、清酒のバリエーションは増え、何百年も経てバランスの取れた飲み物として進化していったのです。

また、明治時代以降、西洋文化の影響を受けながら清酒の消費が多様化し、国際的な場面でも注目を集めました。日本酒の国際大会も開催され、新たな市場を開拓するための取り組みが進められています。国内外での清酒の評価が高まる中で、地域ごとの個性も注目されるようになりました。

清酒の製造技術の変遷

清酒の製造技術は、時代と共に進化してきました。昔は手作業で行われていた清酒の醸造も、技術革新とともに効率化され、さらに品質も向上しました。特に、発酵の管理技術や温度管理が進化することで、より高品質な清酒が可能になりました。専用の発酵タンクや温度調整機能を持つ醸造所が増え、これにより各地方固有の風味が明確に打ち出されるようになったのです。

また、急速冷却や段階的な温度調整といった現代的な技術の導入により、清酒の製造プロセスはより繊細かつ精密になりました。これによって、清酒はこれまで以上に様々な味わいや香りを楽しむことができるようになりました。その土地の気候や土壌に最も適した米を使用することが、個々の酒蔵のスタイルを生み出します。

さらに、クリーンルーム技術の発展により、品質管理が厳格になり、雑菌の影響を受けにくい清酒の製造が可能となりました。これにより、日本酒の品質は国際的に評価されるレベルにまで引き上げられています。こうした進化を経て、清酒は単なる飲み物から、文化そのものに寄与する存在へと進化を遂げてきたのです。

清酒の種類と特徴

各地の清酒の種類

日本各地には、それぞれに特色ある清酒が存在します。例えば、新潟県の「越後清酒」は、硬水を使用し、しっかりとしたボディの酒が特徴です。非常にクリーンな後味を持ち、鮮魚料理との相性が良いため、特に寿司屋での人気が高いです。一方、山形県の「出羽桜」は、フルーティーな香りと柔らかな味わいが特徴で、女性にも親しみやすいお酒として評判です。

また、兵庫県の「灘酒」は、梅酒や甘口清酒などの多様さが魅力です。この地域は古くから盛んな酒造りが行われており、各酒蔵が独自の技術を用いています。霧の多い気候と良質な水が相まって、クリアな味わいが実現されています。このように、日本どこへ行っても、その土地特有の清酒が楽しめるのが魅力の一つです。

さらに、地方ごとの祭りや行事においても、清酒は欠かせない存在です。例えば、福島県では「会津の酒」が有名で、冬季の酒祭りでは多くの地元の蔵元が集まり、それぞれの清酒を提供します。地元の人々が腕を振るった清酒と料理を楽しみながら、地域の交流の場となっています。清酒はその土地の文化を象徴するものであり、各地での清酒の発展に寄与しています。

味の違いとその背景

清酒の味わいは、米の品種や製法によって大きく異なります。日本酒の種類の中で代表的なものに、純米酒、吟醸酒、大吟醸酒などがあります。純米酒は特に米と水だけで作られており、シンプルながらもその土地特有の味わいがシンプルに楽しめます。対照的に、吟醸酒や大吟醸酒は、精米歩合が高く、フルーティーで華やかな香りが特徴です。

また、地域による水質も味に影響を与えます。例えば、清水の豊富な地域では、柔らかな味わいの清酒が多く見られ、一方で硬水を使う地域では、よりキレのある強い味わいの清酒が生まれる傾向があります。水の質により、清酒のテイストは変わり、食事との相性も異なります。

これに加えて、各地域の気候も清酒の味に寄与します。寒冷地では、発酵が進みにくく繊細な味わいの清酒が生まれる一方、温暖な地域では、発酵が進むため濃厚な風味が楽しめることが多いです。地域毎に異なる気候、土地、文化が清酒の多様性を生み出しているのです。

清酒のアルコール度数と風味の関係

清酒のアルコール度数は一般的に15%から20%の間であり、その度数はその酒の風味や香りにも影響を与えます。一般的に、アルコール度数が高い清酒は、よりしっかりとした味わいがあり、食事と合わせやすいことが多いです。一方、度数が低い清酒は、軽やかで飲みやすく、初めての人にも優しい選択肢となります。

例えば、アルコール度数が18%以上の「特別純米酒」や「大吟醸酒」は、料理との相性を意識して作られています。これらは食材の旨味を引き立てるための、複雑な香りと味を持つように造られます。食事の際に選ぶ清酒としては、これらの高めのアルコールが飲まれる傾向にあります。

一方で、軽やかな清酒として、度数が15%前後の「純米酒」や「本醸造酒」は、単独で楽しむにも適しており、カジュアルな飲み方がよく合います。清酒の楽しいところは、飲み方によってその味わいが変わることであり、料理との組み合わせを楽しむことができる点にあります。

地域文化と清酒の関係

地域別の文化的背景

日本の各地域には、それぞれ独自の文化や伝統がありますが、清酒はその地域の文化的背景と密接に結びついています。例えば、東北地方では、長い冬を耐えるために、お祝いの場で清酒を用いることが多いです。特に、正月などの特別な時期には、地元の酒蔵が作った清酒が頒布され、家族や友人と一緒に楽しむ風習が根付いています。

また、九州地方では、いたるところで「酒造り」が行われており、清酒は地域の経済にも重要な役割を果たしています。そのため、地元の祭りやイベントでは、必ず清酒が振舞われ、地域を盛り上げる要素として機能しています。地元の農産物とともに調和して提供されることで、地域のアイデンティティが強化されるのです。

つまり、清酒は地域文化を形作る重要な要素であり、地域の人々をつなぐ役割を果たしています。それぞれの地域の文化的背景は、その酒のスタイルや味わいにも色濃く反映されており、まさに「その土地ならでは」の体験を提供してくれるのです。

地域の食文化とのコラボレーション

清酒はそれ自体が魅力的な飲み物であるだけでなく、地域の食文化とのコラボレーションを通じて、その魅力がさらに引き出されます。例えば、新潟県の「越後清酒」は、地元の米を使用し、新鮮な魚介類や郷土料理と共に楽しむことで、その風味がさらに際立ちます。清酒と地元の料理の組み合わせは、訪れた人々にとって特別な体験となります。

また、北海道の「大雪山清酒」は、ラム肉や海産物との相性が良いとされています。地元の食材を活かすことで、より豊かな味わいの体験を提供します。このように、清酒と料理の組み合わせは、その地域の文化を理解するための大きな手掛かりとなるかもしれません。

さらに、最近では、地域の食文化や特産品を活用した新しいスタイルの清酒が続々と登場しています。たとえば、果物やハーブをブレンドしたフレッシュな清酒が作られ、若い世代に人気を集めています。これにより、伝統的な清酒が進化しつつも、その地域の個性を失うことなく、新たな市場を開拓しているのです。

地域祭りと清酒の役割

各地域の祭りには、清酒は欠かせない存在です。例えば、秋田県の「なまはげ祭り」では、地元の特産品と共に清酒が振る舞われます。この祭りの際、清酒は単なる飲み物というだけでなく、地元の人々の団結や絆を高める重要な役割を果たしています。

また、福島県では「酒造青年団」が中心となって、地域の特産物を用いた清酒の祭りが行われています。ここでは地元の酒蔵が一堂に会し、それぞれの清酒を試飲することができ、地域の活性化に寄与しています。このように、地域のお祭りを通じて、清酒は人々のコミュニケーションの媒体となり、さらには地域の伝統や文化を次世代に伝えていく役割を担っています。

ただの飲み物である清酒が、地域のお祭りや行事の中心的存在として活躍することで、地元のアイデンティティや文化が強まっていくのです。清酒は単調ではなく、地域社会に深く根ざした存在であり、その魅力は一層輝きを増しています。

清酒の儀式と幸運の意味

清酒を用いた伝統的な儀式

清酒は日本の様々な儀式において重要な役割を果たしています。特に、結婚式や成人式では、清酒の杯が用いられ、神聖な場としての意味を持ちます。結婚式では、新郎新婦がそれぞれ親から受け取った酒を酌み交わし、2つの家族の絆を結ぶ儀式が行われます。

また、初宮詣や七五三など、子供の成長を祝う儀式でも清酒が振る舞われます。これらの儀式における清酒は、その場の雰囲気を一層神聖にし、集まった人々をつなげる役割を果たします。清酒は、その香りや味わいだけでなく、幸運や繁栄をもたらすと信じられています。

このように、清酒は単なる飲み物を超えて、日本人にとって特別な意味を持つ存在として、様々な儀式で欠かせないアイテムとなっています。

幸運を呼ぶとされる清酒の飲み方

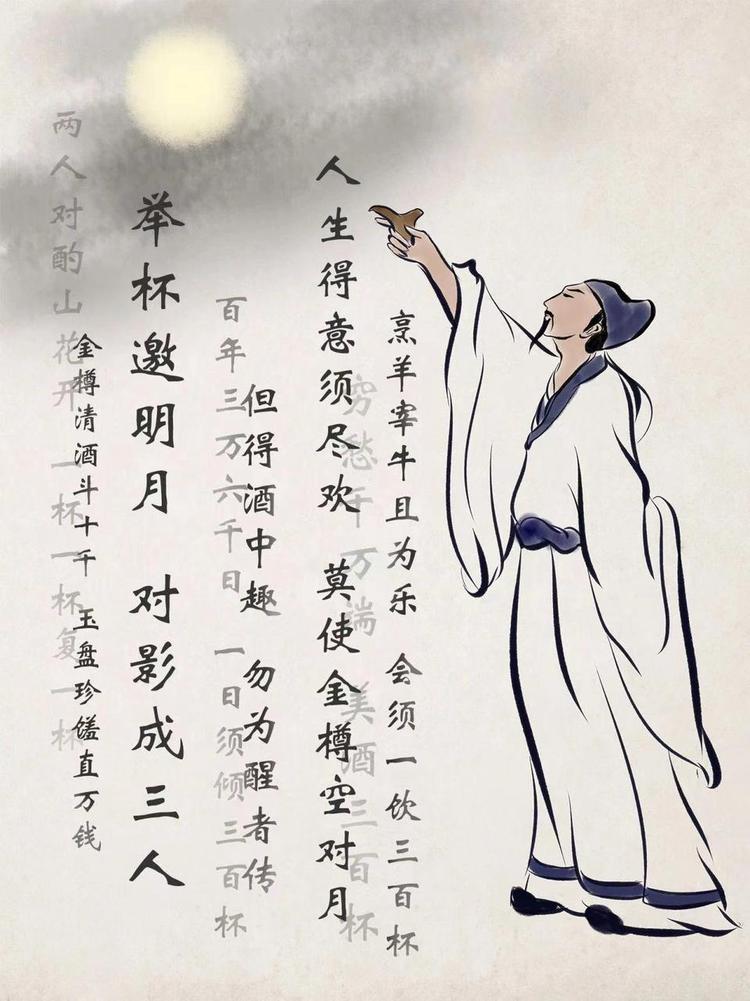

清酒は、幸運や繁栄を呼ぶ飲み物としても知られています。そのため、特定の飲み方や杯の使い方が重視されます。たとえば、酒を注ぐときには「一杯目」という言葉を唱えることがあり、これには「良い無事」や「繁栄を願う」という意味が込められています。

さらに、清酒を飲む際は、必ず気持ちを込めて杯を手に取ることが重要です。浸透する文化の中、飲む際に杯を高く持ち上げることで、仲間との結束を示すことに繋がります。このように、清酒はただ飲むものではなく、そこに込められた思いが重要視されています。

こうした飲み方は、地域や家庭によって異なる場合がありますが、いずれにしても「清酒を飲むこと」で幸運を呼ぶという信仰が根付いています。これにより、清酒は人々をつなぎ、互いの幸運を願う重要な道具となっているのです。

清酒の文化的象徴

清酒はその存在自体が文化的な象徴となっています。日本では「酒」を飲むことは社交を意味し、人々の結びつきを強める重要な要素とされています。特に清酒は、古来より神への供物として用いられてきたため、神聖な飲み物ともいえるでしょう。この点からも、清酒は日本人の精神や文化を反映する深い意味を持つ飲み物です。

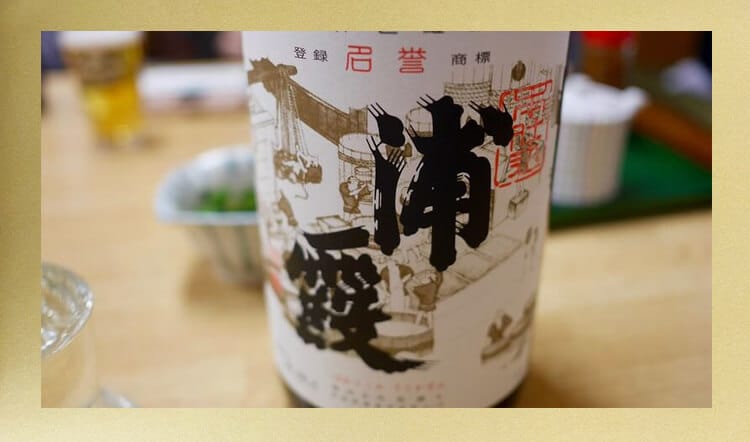

また、清酒の瓶やラベルデザインにも地域文化が色濃く表れています。特に祭りや特別なイベントに合わせた限定品は、その地域のアイデンティティを示す重要な要素となっています。清酒を通じて、地域の伝統や文化を感じることができるのは、その魅力の一つです。

このように、日本の清酒はただのアルコール飲料以上の存在であり、文化や伝統、儀式といった日本人の生活に深く根付いています。その姿は、古代から現在に至るまで、人々の心の中に生き続けているのです。

清酒と地域文化の相互影響

地域文化が清酒に与える影響

地元の文化や風習は、清酒の製造過程や味わいに大きな影響を与えます。酒蔵の地域性が及ぼす影響は、米の栽培方法や水の質、さらには人々の飲む習慣など、さまざまな面に現れます。例えば、北海道の酒蔵では雪解け水を利用し、独特のクリアな清酒が生まれています。この地域の文化や気候が、酒の味に深く関わっているのです。

また、地域の祭りや行事においては、地元産の清酒が用いられ、その地域での文化が再確認されます。たとえば、秋田県の「秋田清酒」は、地元のお祭りで振舞われることで、地元の人々の誇りを感じさせます。地域文化という土壌が清酒の個性を育んでおり、これがまた地域の連帯感を生む要因となります。

地域の文化が反映されることで、清酒は単なる飲み物から、その地域のアイデンティティを守る重要な役割を果たしています。このように、文化と清酒の関係は相互に作用しあい、豊かな経験を提供する基盤を形成しています。

清酒が地域文化を形作る要素

逆に、清酒そのものが地域文化を形作ることもあります。各地の酒蔵が多様なスタイルの酒を持つことで、その地域の文化はより色彩豊かになります。特に地元の食材と組み合わさった飲食文化は、清酒の特性を引き立てる大切な要因となります。例えば、京都では、地元の地野菜や魚介類に合うように吟味された清酒が楽しめ、その土地の食文化と深く結びついています。

また、酒のイベントや飲食店によるプロモーションも地元文化を高める手段です。酒蔵主催の試飲会や食事会が開催され、清酒だけでなくその地域が持つ食文化の魅力も発信されます。このように、地域と清酒は相互に影響を及ぼし合いながら、両者を盛り立てる関係を築いています。

地域文化と清酒の関係は、時間とともに進化し続けています。市場の変化や観光業の発展など、外部要因も影響しているものの、それでも清酒は地域の誇りとして残り続け、豊かな文化を育む礎となっています。

グローバル化における清酒の位置づけ

現代のグローバル化の進展によって、清酒は国際的に注目を集めています。日本を訪れる外国の観光客は、文化体験の一環として清酒を体験することが多くなっています。これにより、清酒は日本の文化を体現する象徴的な飲み物としての役割を果たしています。

また、日本酒をリーダーとする日本の酒文化は、海外でのイベントやフェスティバルでも披露されています。清酒の多様性が海外の人々に広まり、さまざまな国でファンを増やしている現状もあります。この過程で、地域文化も見直され、清酒を通じて地域の魅力が国際的に知られる機会が増えました。

しかし、グローバル化によって新たな課題も生まれています。海外の消費者の好みを意識しながらも、日本の伝統を守ることが求められています。このように、清酒は地域文化を背景に持ちつつも、国際的な市場での位置づけを維持するために、自己を常に更新し続けています。

未来の清酒と地域文化

地域文化の変化と清酒の進化

地域文化は時代とともに変化していくものであり、その変化は清酒にも影響を与えます。現代のライフスタイルや消費者の嗜好が変わる中で、清酒もそれに応じて進化しています。特に、若い世代の間では、果物やハーブを使った新感覚の清酒が登場しており、最近のトレンドとして注目されています。こうした新しいスタイルの清酒は、従来の飲み方に囚われない楽しみ方を提供しています。

地域の食文化の変化、さらには国際化が進む中で、清酒はその伝統を守りつつも適応することが求められます。デジタル時代においては、SNSを通じての情報発信や、オンライン販売の重要性も増してきました。このような新しい流れの中で、清酒が未来に向かって進化する姿が見られるでしょう。

これにより、清酒はますます多様な要素を加え、新たな市場を開拓することが期待されます。それぞれの酒蔵が独自のスタイルで地域の伝統を守りながら、現代のニーズに応える姿勢が重要になってくるでしょう。

国際化と清酒の新しい展開

国際化が進む中で、清酒は国内だけでなく海外市場でも評価されています。特にアジアを中心に、日本食と共に清酒の消費が広がっています。清酒が日本の文化を理解する重要な要素となり、その魅力を海外に発信する役割を担っています。これにより、清酒のブランド価値が高まり、さらなる商品開発が期待されます。

さらに、最近では「日本酒の輸出促進」が政府の戦略的施策として取り上げられています。日本の酒蔵が海外展開を進め、新たな市場を開いていくことは、地域経済の活性化にも寄与するでしょう。地域の特徴を活かした商品展開が進むことで、地域ごとの文化が再び注目を浴びるきっかけとなっていくと考えられます。

清酒の国際化によって、海外の消費者にもその魅力が紹介され、他文化との融合が進むことが期待されています。これまでの伝統を守りつつ、現代的なアプローチを取り入れることで、さらに進化する姿が見られるでしょう。

地域文化を守るための清酒の役割

清酒は、その地域文化を守るための重要な役割を果たしています。地域ごとに異なる清酒は、それぞれの土地の歴史や風習を色濃く反映しており、これを守ることは地域アイデンティティの保持にも繋がります。地域の酒蔵が存在することで、その地域の文化や伝統を次世代へと受け継ぐことが可能となります。

また、清酒を通じた地域の交流やコミュニケーションは非常に重要です。地域の祭りやイベントに参加することで、人々のつながりが生まれ、地域の魅力を再認識する機会にもなります。このように、清酒は地域に根ざした存在であり、その役割は単なる飲み物以上のものとなっています。

未来に向けて、清酒が一層地域文化の中心となり、さらなる発展を遂げることが期待されます。地域の人々が清酒を通して結びつき、それぞれの文化を尊重しながら進化していく姿を願ってやみません。清酒は、地域社会を支える大切な存在であり、今後ますますその価値が高まることでしょう。

終わりに

このように、清酒は日本の地域文化と深く結びついており、その存在はただの飲み物にとどまらず、地域のアイデンティティや文化を象徴するものとなっています。清酒の歴史や fabricação の技術、地域ごとの特性、そして儀式や幸運の意味といった側面を通じて、清酒は私たちの生活に豊かさをもたらしています。

今後、清酒が地域文化を守り続けるためには、私たち自身の文化や価値観を見つめ直し、一緒に支えていくことが大切です。清酒を楽しむことが、地域の文化を理解し、つながる一助になることを願っています。日本の素晴らしい文化を未来へと引き継いでいくために、引き続き清酒を愛し続けていきましょう。