文化大革命は、中国の歴史において非常に重要かつ複雑な時期の一つです。その期間中、中国社会は劇的に変化し、文化や価値観、政治体制に深刻な影響を及ぼしました。本記事では、文化大革命の背景と目的について詳しく掘り下げていきます。この時代がなぜ生まれ、どのような目的があったのかを理解することで、中国の伝統演劇や文化全体に与えた影響をより深く考察できるでしょう。

1. 文化大革命の概念

1.1 文化大革命とは何か

文化大革命は、1966年から1976年までの期間を指し、主に中国共産党の指導者である毛沢東によって推進されました。この運動は「プロレタリア文化大革命」とも呼ばれ、社会主義思想を徹底的に浸透させることを目的としていました。毛沢東は、この運動を通じて、既存の体制や文化に対する反発を強化し、自らの権力を強固にしようとしたのです。

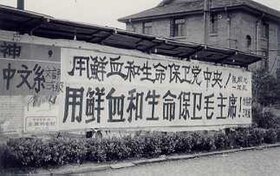

この運動は、個々の思想や文化を根本的に変えるものでした。毛沢東は国民に対し、「旧いものを打破し、新しいものを築く」と宣言し、伝統的な文化や習慣を否定することを強く訴えました。これにより、学校、大学、さらには家庭においても反体制的な思想が広まり、多くの人々が恐れや弾圧の対象となりました。

文化大革命は、その非暴力的な側面が強調されることもありますが、実際には数多くの暴力行為や人権侵害が発生しました。特に、紅衛兵と呼ばれる若者たちが暴徒化し、知識人や伝統文化を持つ人々に対して激しい攻撃を行ったことが知られています。

1.2 文化大革命の期間

文化大革命は1966年から1976年の10年間にわたりましたが、その影響は今もなお中国社会に残っています。この期間は、毛沢東が権力の頂点に立っていた時期であり、その意向が国家全体に色濃く反映されることとなります。

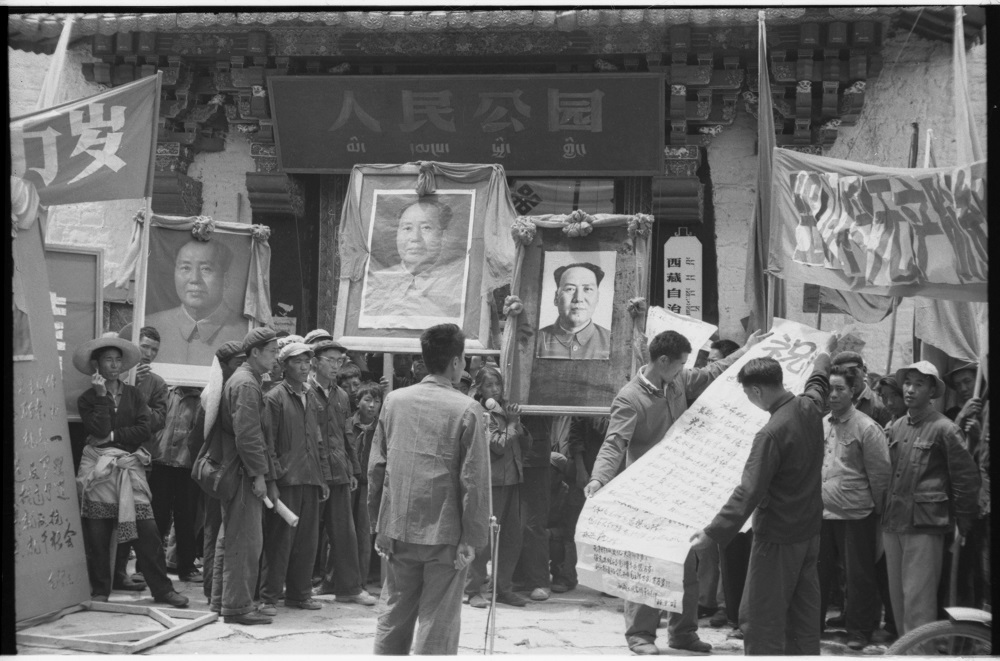

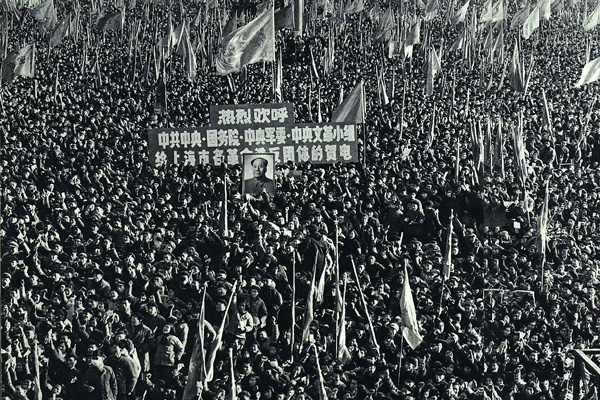

1966年には、毛沢東が全国人民に向けて文化大革命を宣言しました。これを受けて、全国各地で反革命的行動が起こり、紅衛兵という若者たちが立ち上がりました。彼らは自己の信念に基づき、既存の権威を打破しようとしました。これにより、学校や社会での混乱が始まり、教育制度も大きく変わることになります。

文化大革命の終焉を迎えたのは、毛沢東の死後の1976年のことです。この時期、毛沢東の死を契機に、文化大革命の是非が見直されるようになり、中国は徐々に改革開放政策へと舵を切ることになります。

2. 社会政治の背景

2.1 毛沢東の権力基盤

文化大革命の背後には、毛沢東自身の権力基盤の脆弱性がありました。1950年代から1960年代にかけて、毛沢東は大躍進政策を推進しましたが、その結果は甚大な失敗をもたらしました。農業生産は低下し、経済は危機的状況に陥りました。このような状況下で、毛沢東は自らの権力を維持するために新たな手段を模索せざるを得ませんでした。

家庭や地域社会における不満が高まる中、毛沢東は「革命的理念」を掲げ、人民を巻き込むことで権力を強化しようとしました。この時期、彼は紅衛兵を組織し、彼らを通じて自らの思想を広め、反革命的な動きに立ち向かうよう指示しました。こうして、毛沢東は自身の権力を強化するための道具として文化大革命を利用することになったのです。

毛沢東は、権力の乱用と独裁を強化する中で、他の党幹部や知識人を排除し、自らの思想を教義化することで、その影響力を拡大しました。結果的に、文化大革命は毛沢東の権力闘争の道具となってしまったのです。

2.2 国内の政治状況

文化大革命の発動には、国内の複雑な政治状況も大きく影響しています。1960年代初頭、中国は社会主義を基盤としながらも、経済的には停滞を余儀なくされていました。この時期、特に農村部では食糧不足が深刻化し、多くの人々が不満を抱いていました。

また、毛沢東に対する党内の反発も無視できない要因です。大躍進政策の失敗を受けて、多くの党幹部が毛沢東の政策に疑問を持ち始め、その結果、毛沢東は孤立することとなりました。文化大革命は、自らの支持基盤を取り戻すための手段とも言えるでしょう。

さらに、文化大革命は毛沢東が再び人民の支持を取り戻すために、国内外の敵を作り出すことで、より強く権力を掌握しようとした試みでもありました。彼は、旧体制や資本主義の影響を排除することが、国家にとって不可欠だと考えたのです。

2.3 国際的な影響

文化大革命の背景には、国際的な状況も重要な役割を果たしていました。特に、冷戦の影響が顕著でした。アメリカとソ連の対立が激化する中、中国は独自の立場を確立しようとしていました。毛沢東は、国内での混乱を利用して、国際的な孤立から脱し、自国の地位を強化しようとしたのです。

また、中華人民共和国は周辺国との関係も急速に変化していきました。特に、1960年代にはソ連との関係が悪化し、敵対的な状態に突入しました。このため、中国は自らの路線を社会主義的に明確にし、他国との連携を強化する必要がありました。文化大革命も、この国際情勢と密接に関連しています。

国際社会において、中国は自身のアイデンティティを確立することが求められていました。毛沢東の文化大革命は、他国との関係を調整しつつ、国内の政局を安定させるための一つの手段となったのです。

3. 文化大革命の目的

3.1 社会主義の強化

文化大革命の主な目的の一つは、社会主義の強化でした。毛沢東は、国家が社会主義の価値観に従った社会の構築を目指し、それを実現するために文化大革命を推進しました。彼は、旧体制や伝統的価値観が社会主義の発展を阻害していると考え、これを排除するために運動を展開したのです。

毛沢東にとって、社会主義の強化は単なる経済や政治の改革に留まらず、全ての国民に浸透する思想的な革命でもありました。彼は、若者たちを巻き込み、彼らを指導者に育てることで、社会の隅々まで革命的思想が行き渡ることを期待しました。紅衛兵の活動も、社会主義の強化を目的としたものであり、責任をもって監視し合うことが奨励されました。

このように、文化大革命は単なる政治運動にとどまらず、理念そのものを社会全体に根付かせるための大規模な試みであったのです。毛沢東は、この運動が未来の中国にとって不可欠であると確信し、全国民に支持を求めました。

3.2 イデオロギーの浄化

文化大革命の目的のもう一つは、イデオロギーの浄化です。毛沢東は、資本主義や西洋の思想が中国社会に流入し、これが国民を堕落させる原因であると考えていました。したがって、彼は革命を通じて古い考え方や価値観を排除し、新たな社会主義イデオロギーを浸透させる必要があるとしました。

この過程で、伝統的な文化や思想、さらには知識人が標的となりました。多くの人々が、自らの思想や文化的背景に根ざした信念を攻撃され、その結果として精神的な痛手を負うことになりました。毛沢東は、革命によって新たな思想の浸透を促進することを目指し、これが次世代の中国社会の礎となると信じて疑いませんでした。

革命に参加した紅衛兵たちは、毛沢東の呼びかけに応じて、古い価値観や伝統を打破するための活動を始めました。彼らは、公共の場で旧文化を破壊し、知識人を糾弾することで、新しいイデオロギーが社会に根付くことを目指しました。このように、文化大革命は思想の浄化を目的にし、結果的に社会全体の断絶を生み出してしまったのです。

3.3 伝統文化への攻撃

文化大革命は、伝統文化に対する根本的な攻撃でもありました。毛沢東は、古い文化が現代中国においては不要であり、むしろ社会の進化を妨げるものであると主張しました。したがって、革命の過程で多くの伝統文化が破壊され、その後の社会での再生は困難を極めることになりました。

特に、古典文学や伝統的な芸能、さらに宗教的な儀式までもが攻撃の対象となりました。例えば、京劇といった伝統演劇は、文化大革命の間に公開の場で「四旧」として批判され、その多くが廃止されました。演劇の舞台も、政府の方針に従った新たな形式に改められた点は、従来の信条や表現方法が完全に排除されたことを象徴しています。

このような伝統文化への攻撃は、国民のアイデンティティにも大きな影響を与えました。数世代にわたり受け継がれてきた文化が、一瞬にして否定されることになり、多くの人々は自身のルーツを失ったと言えるでしょう。文化大革命がもたらしたこの文化的断絶は、現在の中国社会においても根深い問題として残っているのです。

4. 重要な出来事と展開

4.1 1966年の宣言と初期の活動

文化大革命は、1966年5月に毛沢東が「文化大革命の宣言」を行ったことで始まりました。この宣言は、既成の権威や古い思想を打破し、人民を主役とした新しい社会の実現を呼びかけたもので、全国的な運動へと発展しました。毛沢東は、人民を動員し、革命の担い手として新しい文化の創造を促しました。

この初期の段階では、紅衛兵が大きな役割を果たしました。学生たちが紅衛兵に参加し、学校や社会での革命的な活動を展開しました。これにより、イデオロギーの監視が厳しくなり、反体制的な声が抑圧されました。多くの知識人や党幹部が告発され、弾圧の対象となる一方で、紅衛兵の活動はますます過激化していきました。

紅衛兵による暴力は、次第にエスカレートし、思考の自由が奪われる恐れが現実のものとなりました。この時期、数々の残虐な行為が報告され、社会全体が不穏な空気に包まれていくのです。毛沢東は、紅衛兵の行動を支持し、彼らの暴力によって旧体制を打破する独自の戦略を展開しました。

4.2 「紅衛兵」の台頭

紅衛兵の存在は、文化大革命において非常に重要な要素でした。彼らは、毛沢東の指導のもと、学生たちを中心に組織され、無秩序な暴力行為に従事しました。毛沢東は、紅衛兵を利用して自らの権力を維持し、党内の敵を排除する手段としたのです。彼らは、あらゆる場面で「革命的精神」を持って行動し、その行動は急速に広がっていきました。

紅衛兵は、知識人や文化人への攻撃を行なっただけでなく、一般市民に対しても疑念に基づく告発を展開しました。彼らの行動は、恐怖による社会的帰属感を強め、一方で市民の間に不安を撒き散らしました。紅衛兵の暴力的な行為は、教育機関や家庭にまで及び、多くの人々が自主的に監視し合う社会が形成されることとなりました。

また、紅衛兵は伝統文化を否定する行動をも展開し、特に音楽や演劇、文学などの伝統的表現手段が攻撃の対象となりました。これは、伝統的な価値観が新しい革命的価値観に取って代わるべきだという、毛沢東のイデオロギーに根ざしていました。結果として、中国の文化は劇的に変容し、伝統的な側面が大きく損なわれてしまったのです。

4.3 紛争と抑圧の拡大

1966年から1969年にかけて、文化大革命の混乱は頂点に達しました。この期間は、紅衛兵の衝突や内部の抗争が頻発し、多くの人々が命を落とす事態になりました。地方では、異なる派閥同士の争いが激化し、暴力沙汰が日常化しました。さらに、毛沢東に反対する党内の幹部たちが一斉に弾圧され、その後抑圧政策が強化されました。

不足していた教育制度や社会保障が崩壊し、伝統的な教育機関は機能しない状態になりました。学校が閉鎖され、若者たちが教育を受ける機会を奪われていったことで、中国全体が社会的な混乱に陥る原因となりました。このような抑圧は、国民の中に不安と恐怖を生む結果となり、毛沢東への信頼感が急激に揺らぐことになりました。

また、文化大革命の痛手は、国際社会にも影を落としました。中国は国際的な孤立を深め、そして国際的な活動も制限される一方で、経済は悪化の一途をたどりました。国際的な批判が高まる中で、中国国内の反発も徐々に増えていき、文化大革命の終焉を迎えるきっかけとなったのです。

5. 文化大革命の影響

5.1 教育と知識人に対する影響

文化大革命は、中国における教育制度と知識人に対して深刻な影響を及ぼしました。学校や大学は、紅衛兵の活動や思想教育の場に変わり、伝統的な教育機関はほぼ機能を失いました。教科書も徹底的に改訂され、旧来の思想や知識が否定されることとなり、多くの優れた教育者が弾圧されたり、職を失ったりしました。

知識人は新たな価値観に対抗する「敵」とされ、様々な形で迫害を受けました。彼らは、自己の意見を公にすることができず、時には告発によって命を落とす危険にさらされました。多くの浪人や脱藩の知識人が粗野な扱いを受け、彼らの声は完全に無視されることになりました。

このような影響は、教育界だけでなく中国全体に深刻なダメージを与えました。教育が崩壊した結果、将来の世代は十分な知識や技術を持たず、国の発展に寄与できない状況が続くことになり、長期的には中国の経済や文化の進展を妨げることになったのです。

5.2 伝統演劇の変容

文化大革命は、特に伝統演劇に著しい影響を与えました。京劇などの伝統芸能は、旧体制の象徴として反体制的に扱われ、作品そのものが攻撃の対象とされました。政府は伝統演劇を新しい社会主義的価値観に適応させるため、徹底的な改変を強いることとなりました。

その結果、多くの伝統演劇作品は脚本や演出において大幅な変更を余儀なくされ、政府の意図にそった形での再構築が行われました。この過程で、多くの優れた演目や演者が失われ、文化的な空白が生じました。代わりに、「モデル劇」と呼ばれる新たな形の演劇作品が登場し、これが民衆の洗脳やイデオロギーの浸透に利用されることになりました。

また、伝統的な演技スタイルや音楽も抑圧され、新しいスタイルが強制的に導入されました。このような影響により、中国の伝統演劇はその本質的な側面を失うことになり、歴史的な文化としての価値が大いに損なわれてしまったのです。

5.3 社会全体への影響

文化大革命の影響は、教育や伝統芸能に留まらず、社会全体に広がりました。人々の生活や価値観が根本的に変わり、個々の自由や権利が抑圧される状況が続きました。この時期、多くの国民が恐怖の中で生活を強いられ、権力者に対する不信感が蔓延しました。

家庭内でも、思想の違いにより家族間の対立が生まれることがありました。特に、若者と年配者の間での意見の相違は、文化大革命の根本的な思想の違いからくるものであり、家庭の絆が弱まる要因となりました。このように、文化大革命は家族の中にまで影響を及ぼし、社会全体が分断された状況を作り出しました。

さらに、経済活動は従来とは全く異なる方向に向かうことになりました。多くの伝統的な産業は衰退し、新しい政策に適応できなかった企業や労働者は厳しい現実に直面しました。このように、文化大革命は中国社会に長期的な影響を与え、新たな課題を次の世代に引き継ぐ結果となったのです。

6. 文化大革命の評価

6.1 歴史的観点からの評価

文化大革命は、中国の歴史において非常に特異な出来事として、多くの論争を呼んでいます。歴史的な観点から見ると、文化大革命は単なる社会運動だけでなく、毛沢東の政策によって引き起こされた政治的な混乱としても理解されるべきです。多くの歴史家は、この時期の出来事が中国社会に与えた深刻な影響を強調しています。

文化大革命がもたらした影響は、教育や文化、経済、さらには国民の精神的健康にまで波及しました。特に、知識人の迫害や伝統文化の破壊は、文化的なアイデンティティを喪失する結果となり、その後の中国社会に大きな影響を与えました。このようなことから、文化大革命は批判的に評価されることが一般的です。

しかし、文化大革命に対する評価は一様ではありません。一部の支持者は、毛沢東が目指した社会主義の理想を追求した善意の運動であったと主張し、その思想的な献身を評価することもあります。このような評価は、毛沢東の理想が実現されなかったことからくる失望感を和らげるものであり、文化大革命への温かい視点を持つ部分でもあるのです。

6.2 近年の研究動向

近年では、文化大革命についての研究がさらに進展し、多様な視点から議論が行われています。特に、社会的な影響や文化的な側面に重点を置いた研究が増えており、新たな史料や証言に基づく試みが進められています。こうした研究は、文化大革命の影響を受けた人々の声をより深く理解する助けとなっています。

また、文化大革命に関する国際的な関心も高まっています。多くの学者や研究者が、文化大革命を世界的な文脈の中で分析し、他の革命や社会運動との比較が行われています。このような視点から見ても、文化大革命の位置付けや意義が新たに評価されるようになっています。

その一方で、中国国内では文化大革命に対する批判が強まる一方で、その思想が一部の伝統的な文化と結びついていることもあり、議論の中には複雑性や矛盾が見られます。このような状況は、文化大革命としての歴史的評価が今後どのように進化していくかに大きく関わることでしょう。

6.3 日本と中国における受容の違い

文化大革命についての評価や受容は、日本と中国で大きく異なります。中国国内では、特に現代の社会において、文化大革命に対する批判的な評価が定着しつつあります。多くの中国人が文化大革命の影響で受けた苦痛や悲劇を語り継ぎ、その教訓を次の世代に残そうとしています。

一方、日本における文化大革命への関心は、どちらかというと学術的な視点であり、あまり広く知識として浸透しているわけではありません。しかし、文化大革命が中国社会に与えた影響を理解することは、日本と中国の関係を考える上でも重要な意味を持つと言えるでしょう。

このように、文化大革命は異なる観点から受け取られ、評価され続けるテーマです。今後の研究や議論を通じて、文化大革命の真実や価値がさらに明らかになり、理解が深まることを期待したいと思います。

終わりに

文化大革命は、単なる政治的な動乱にとどまらず、中国社会の根本を揺るがす壮大な運動でした。教育、文化、経済、家族、そして国民の意識に至るまで、多方面にわたる影響を及ぼし、その結果、今なお残る傷跡を生み出しました。この特異な時期を振り返ることで、今日の中国がどのように形成されたのかを理解する手助けとなるでしょう。文化大革命を通じて得られた教訓を元に、一人一人がより良い社会の構築に努めることが、今後の世代にとって重要な使命であると言えます。