明清時代(1368-1912)は、中国の歴史において特に重要な時代であり、文化、社会、経済など多くの側面で大きな変化が見られました。特に色彩文化においては、この時代の人々の生活様式や価値観を反映しており、色の持つ意味や象徴は、当時の社会構造や思想に深く結びついていました。色彩を通じて、私たちは明清時代の人々の心の内面や社会の動向を読み解くことができます。

この時期、中国の色彩文化は様々な影響を受け、独自に発展しました。特に、儒教、道教、仏教といった思想が色彩に与えた影響は非常に大きく、身分や階級、さらには儀式や祭りの場でも特定の色が重要視されるようになりました。そうした色彩の使われ方やその背後にある文化的背景について、詳しく見ていきたいと思います。

1. 明清時代の概観

1.1 明清時代の歴史的背景

明清時代は中国の歴史の中で、明王朝と清王朝の二つの王朝が続いた時代です。明王朝は1368年に元朝を倒して成立し、清王朝は1644年に明を滅ぼして成立しました。この時期、中国は国土が広がり、また貿易の発展によりさまざまな外部文化と接触することになりました。このような環境の中で、色彩文化も多様化し、さまざまな象徴が生まれました。

歴史的に見ても、明清時代は繁栄と衰退のサイクルがありました。特に明王朝の中期には、商業が発展し都市化が進み、多くの人々が活発に生活するようになりました。この時期には色彩に対する感覚も豊かになり、特定の色が特定の文化的意味を持つようになったのです。

1.2 社会・経済の変化と色彩の影響

明清時代における社会経済の発展は、色彩文化にも大きな影響を与えました。明中期から清初期にかけての商業の盛隆は、さまざまな商品やサービスが流通する中で色彩の重要性を再認識させたのです。特に、絹や染料の交易が活発になり、色彩のバリエーションが豊富になりました。これがまた、貴族階級だけでなく一般市民の間でも色彩の使用が普及する要因となりました。

また、社会の構造の変化も色彩の使い方に影響を与えました。身分制度が厳格だった明清時代には、色彩は身分や階級を示す重要な手段として使われました。たとえば、皇帝や貴族は特定の色を使用することで、一般市民との違いを明確にしました。こうした色の選択は、ただの装飾ではなく、深い文化的意味を持っていたのです。

2. 明清時代の色彩の象徴性

2.1 色彩の持つ意味と象徴

明清時代において、色彩は単なる視覚的要素ではなく、深い文化的意味を持っていました。たとえば、赤は幸福や繁栄を象徴する色であり、結婚式などの祝いの場でよく見られました。赤い服を着ることで、幸運を呼び込むという信仰がありました。また、赤は皇帝の色ともされ、特別な地位を象徴する色としての役割も果たしました。

青はしばしば安らぎや落ち着きを表す色であり、知識や学問を象徴していました。特に詩や書画においては、青色の使用が好まれ、知的で品のある印象を与えるために使われました。これにより、青とその色相は高尚な文化を象徴するものとされました。

また、黒は儀式や葬送に関連する厳粛な色として認識されていました。明清時代には、特定の行事や祭りにおいて色彩が持つ意味を強調するために、意図的に色が統一されることも多く、黒はその厳粛さを強調する役割を果たしていました。このように、色彩はそれぞれ異なる象徴性を持っており、時代背景や社会の状況によって異なる使われ方をすることがありました。

2.2 身分・階級と色彩の関係

色彩は身分や階級を示す重要な手段でもありました。明清時代には、色彩の使用において厳格なルールが存在しました。例えば、皇帝は特別な黄色の衣服を着用し、これは皇帝のみが使用できる色として定義されていました。この色は、皇帝が天に選ばれし者であることを示し、特権的な地位を象徴していました。

貴族層は紫や紺などの高貴な色を着用し、一般市民は比較的低い色合いの衣服を着ることが求められていました。このように、色は社会的地位の象徴として機能し、人々は自らの身分を色彩によって表現していました。それにより、社会全体における身分の階層が可視化され、コミュニケーションの手段ともなったのです。

階級による色彩の制約は、文化的価値観を反映したものであり、社会の安定を図るための手段の一つでもありました。これにより、色彩は単なる美的要素を超え、社会制度に深く関与する側面を持っていたのです。

3. 明清時代の色彩の用途

3.1 服飾における色彩の使い方

明清時代の服飾における色彩の使い方は、その時代の文化や社会を反映しています。特に、豪華な絹の衣服には鮮やかな色が使われ、商人や貴族は特に好んで色とりどりの衣装を身にまといました。服装は個人の地位や性格を表現する重要な手段であり、特定の色の組み合わせが流行することもありました。

例えば、明清時代の女性は、赤や紫の衣装を好み、多くの場合、これらの色を組み合わせた装飾的な刺繍が施されていました。これにより、華やかな見た目を演出するとともに、女性の美しさや才能を強調しました。逆に、男性は落ち着いた色合いの服装が多く、青や黒がよく用いられました。

また、式典や重要な行事においては、色が持つ象徴的な意味が考慮され、特定の色の衣装が着用されました。結婚式では赤が一般的で、葬儀では黒や白が用いられました。こうした色彩の選択は、当時の人々の文化や価値観を色濃く反映したものであり、個々の心理状態や社会的立場をも示すものとなっていました。

3.2 建築・工芸品における色彩の役割

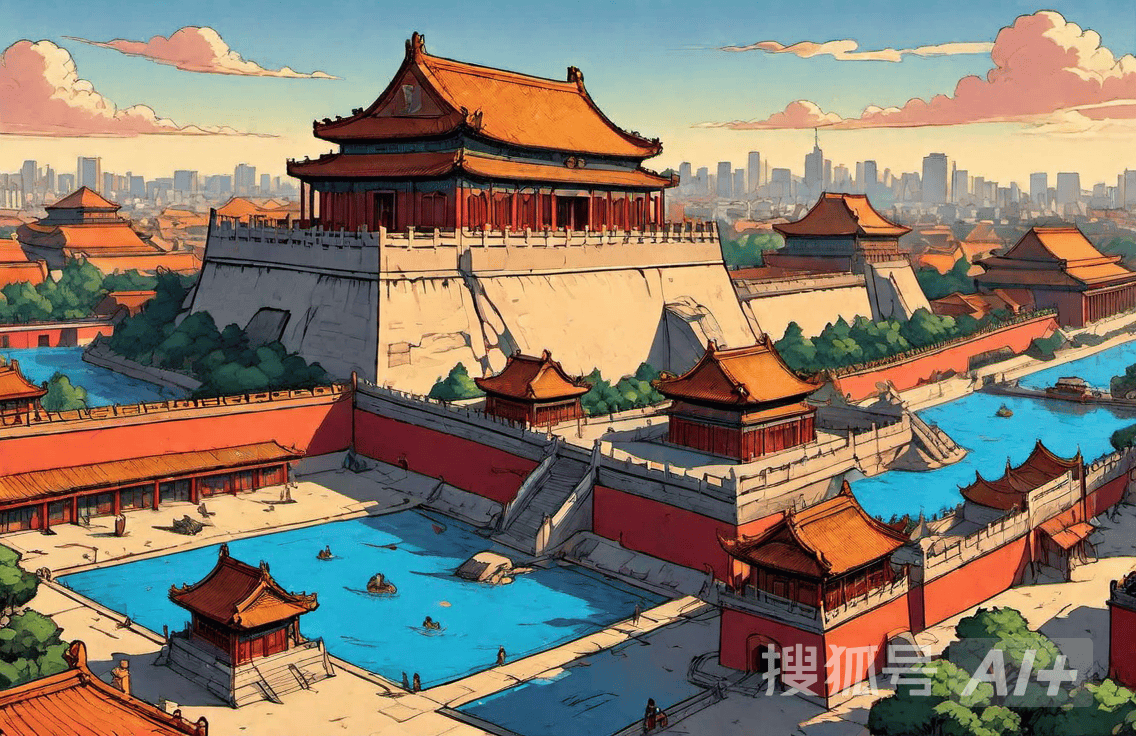

明清時代の建築や工芸品においても、色彩の役割は非常に重要でした。特に寺院や王宮などの建築物では、色彩は神聖さや権威を象徴する要素として意識されていました。例えば、明の時代に建てられた故宮(紫禁城)では、赤い柱や黄色い屋根が特徴的であり、これらの色は皇帝の権威を表現するために選ばれました。

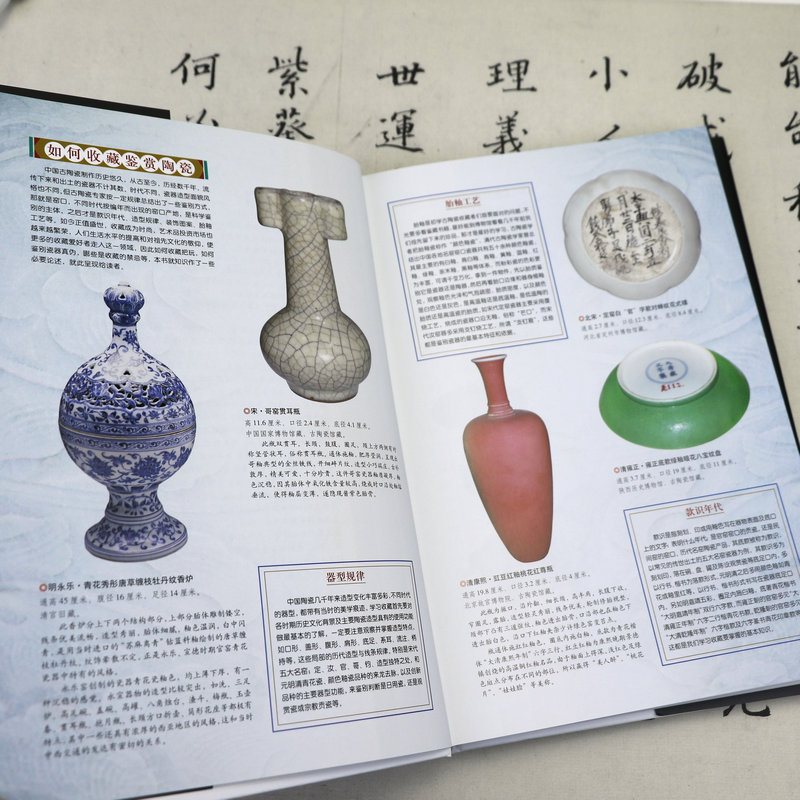

また、工芸品や陶器においても色彩は非常に重視され、技術革新によって多様な色が表現されるようになりました。例えば、景徳鎮などの陶磁器では、青と白の鮮やかな組み合わせが際立っており、これにより中国の陶磁器は世界的に有名になりました。このような美しさは、単なる装飾だけでなく、その背後にある技術的力量や文化的価値をも象徴していました。

さらに、明清時代の工芸品には色を基にしたストーリーや象徴が込められることが多く、たとえば龍や鳳凰のモチーフを取り入れた器は、特定の吉兆を意味するものでした。こうした色彩の使用は、文化的意味を持ち、見る人々に深い印象を与えました。

3.3 祭りや儀式における色彩の配置

明清時代の祭りや儀式においても、色彩は重要な役割を果たしていました。特定の色が持つ象徴的な意味が考えられ、祭りや儀式の場ではそれに応じた色合いが用いられました。たとえば、春節(旧正月)には、赤色が中心的な役割を果たし、家々の飾りや服装において赤が多く使用されました。これは、新しい年の Glück(幸運)や繁栄を呼び込むためとされています。

また、中元節や清明節といった先祖を敬う祭りでは、白や黒が主に使われました。これらの色は、故人を追悼するための厳粛な意味を持ち、人々の心情を色彩によって表現します。このように、色彩は祭りや儀式において、単なる装飾にとどまらず、文化的な意義を形作る重要な要素となっていました。

祭りにおける色彩の配置は、視覚的な美しさだけでなく、心の癒しや精神的な連携をもたらし、地域社会をつなぐ役割も果たしました。色彩を通じて、コミュニティの一体感や伝統の継承が実際に行われていたのです。

4. 色彩と思想・哲学

4.1 儒教と色彩の関わり

明清時代の中国は、儒教が社会の主な思想的基盤であり、色彩との関係も非常に深いものでした。儒教の教えでは、色は倫理や道徳を表現する手段として理解されていました。たとえば、儒教が重視する「忠恕(ちゅうじょ)」の精神は青や緑といった穏やかな色合いと結びつき、知恵や誠実さを象徴しました。

更に儒教では、個々の役割に応じた道徳的な行動が求められるため、色彩もそれに即した使われ方がされました。家庭内での役割分担や社会での地位が色彩を通じて可視化され、色が持つ意味合いに基づいて人々は行動したのです。このような背景の中、色彩は単なる美的要素ではなく、倫理観や社会秩序を築くための重要な要素となっていました。

また、儒教の教えに従うことを表現するための色使いも見られ、特定の祭りや儀式において儒教の教義が色彩によって強調されました。儒教と色彩の関係は、文化的な背景だけでなく、日常生活の中でも色彩の選択や使用に影響を与えていました。

4.2 道教・仏教における色彩の重要性

道教と仏教も明清時代の色彩文化に大きな影響を与えました。道教は、「五行思想」を元に色々な色が自然界と関連付けられており、それぞれの色が特定のエネルギーや感情を具現化しています。たとえば、白は金属を、赤は火を、青は木を象徴し、これらの色が調和することで善い運がもたらされると信じられていました。

また、仏教においても、色彩は精神的な豊かさや悟りの象徴として重要視されました。例えば、金色の仏像は、祝福や悟りの象徴であり、多くの寺院で目にすることができます。明清時代においても、色は宗教的な儀式や信仰の表現を強化するために利用され、信者の精神に深い影響を与えました。

このように、道教・仏教における色彩の重要性は、特に宗教行事や祭りの際に顕著であり、色彩は信仰の表現や心の安らぎをもたらす手段として利用されていたことがわかります。色彩はこれらの宗教的な教義と結びつき、当時の社会生活に溶け込んでいました。

5. 明清時代の色彩文化と現代への影響

5.1 現代中国文化における色彩の継承

明清時代の色彩文化は、現代中国文化にも大きな影響を与えています。伝統的な祭や行事において、色彩の役割は今でも重要であり、正月や中秋節などに見られる華やかな色使いは、当時の習慣を引き継いでいます。たとえば、正月には赤い飾りや灯籠が飾られ、家族が団結し幸福を祈る象徴として使用されています。

また、現代の中国のファッションやインテリアデザインにおいても、歴史的な色彩の意味や象徴が生かされています。デザイナーたちは、歴史的な色彩を使用することで、アイデンティティを表現し、新しい文化を創出しています。このような色彩の受け継ぎは、中国の文化の厚みと深みを象徴しており、過去と未来をつなぐ重要な要素となっています。

さらに、色彩の意味合いが変化する中でも、赤や金といった色は依然として幸運や繁栄を象徴するとされており、商業広告やイベントでも積極的に使用されています。明清時代から続く色彩の文化は、今日の中国においても生き続けているのです。

5.2 日本との色彩文化の交流

中国の色彩文化は、日本を含む他の国々にも大きな影響を及ぼしました。特に平安時代の日本文化には、中国の色彩に対する深い感受性が伝わり、着物のデザインや色使いに影響を与えました。たとえば、日本の「四季折々」に合わせた色彩の選び方や、「色名」そのものが、中国文化に影響されていることが多いです。

また、明清時代の中国の色彩を特徴とする工芸品は、日本に輸入され、豆判(小さな陶磁器)や漆器における色彩選択の基礎となりました。日本の茶道や装飾文化の発展にも、中国の色彩観が深く関与しています。このような交流を通して、両国の文化は互いに豊かにし合い、影響を与え合ったのです。

このような歴史的な色彩の交流は、現代においても続いており、日本と中国の文化的な共通点が色彩の面でも見られます。色使いの美しさや意味を探求することで、両国の伝統文化への理解がさらに深まっていくことでしょう。

6. 結論

6.1 明清時代の色彩が持つ意義

明清時代の色彩文化は、その時代の人々の生活や価値観、社会構造を反映するものであり、単なる視覚的要素にとどまらず、社会的、文化的、哲学的な意味合いを持ち続けています。当時の色彩は、人々の心理を表現し、社会の秩序を示すための重要なツールでした。色彩を通じて表現された文化的価値は、今日の中国でもなお健在であり、色彩の持つ力は世代を超えて受け継がれています。

また、色彩は個別の意味を持ち、それぞれの儀式や行事において重要な役割を果たしていました。色の選択は、明確なメッセージとして社会に発信され、文化の象徴となっています。明清時代の色彩文化は、個々の生活や文化に根付いた重要な要素であり、その後の中国文化にも深く影響を与えています。

6.2 今後の研究の展望

今後の研究においては、明清時代の色彩文化の深い理解を提供するため、さらなる多角的なアプローチが求められます。他国の文化との比較や、色彩が持つ意味の変遷など、さまざまな視点からの研究が期待されます。さらに、現代の色彩文化との関連性を探ることで、過去と現在をつなぐ新たな理念や視点が生まれるでしょう。

明清時代の色彩文化は、単に歴史的な要素として理解されるのではなく、現代社会においても様々な形で息づいています。色彩に対する意識や感覚は、私たちの文化の中で重要な役割を果たし続ける意義を持っているのです。色彩を通じて、文化の豊かさや人々の心を感じることができるでしょう。