中国文化は非常に深い歴史と哲学を持っており、その中でも儒教は特に重要な位置を占めています。儒教は家族や社会の倫理観に大きな影響を与えており、それに基づく道徳観は中国人の生活や考え方に深く根ざしています。本記事では、儒教における家族の倫理と道徳観について詳しく探っていきます。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の歴史的背景

儒教は紀元前5世紀頃に孔子によって創始されました。彼の教えは、当時の中国の社会状況や文化に大きく影響を与えました。当時の中国は戦国時代で、混乱が続いていましたが、孔子は社会の調和を追求し、倫理的価値観を基にした教育を通じて国を治めることができると信じていました。彼の思想は、従来の武力による支配ではなく、道徳に基づくリーダーシップを強調しました。

また、儒教は実際に歴代の王朝において、政治の根幹として取り入れられ、特に漢の時代以降はその考え方が官僚制度においても重視されるようになりました。このように、儒教は単なる個人の道徳観に留まらず、国家の統治哲学としても発展していったのです。

1.2 儒教の主要な教義

儒教の教義には、仁・義・礼・智・信といった五つの基本的な徳が含まれています。特に「仁」は人間関係を重視し、相手を思いやる心を指します。「義」は正義や道徳に従った行動を促し、「礼」は社会で期待される行動様式を示すものです。また「智」は知識と知恵を意味し、「信」は信用や誠実さを重視します。この五つの徳を実践することで、より良い社会を築くことができるとされています。

儒教はまた、家族や先祖を大切にする精神も強調しています。特に、先祖崇拝は中国の文化に根付いており、家族が集まる際には先祖への感謝を表す儀式が行われることが一般的です。このように儒教は、個人の内面的な成長だけでなく、家族や社会との関係の中での道徳的行動も求めています。

1.3 儒教と他の哲学との関係

儒教は、道教や仏教など他の哲学とも絡み合っています。それぞれの思想は異なるアプローチを持っていますが、共通して人間の調和や社会の平和に焦点を当てています。道教は自然との調和を重視する一方で、儒教は人間社会の倫理的な側面に力を入れています。また、仏教は内面的な解放を目指しますが、儒教はあくまで社会的な義務を重視します。

さらに、儒教の道徳観は現代にも影響を与え続けており、ビジネスや教育の場でもその教えが取り入れられています。例えば、企業の経営方針においても、儒教の「仁」の精神を反映させることで、従業員同士の信頼関係を築くことが重視されているのです。このように、儒教の教えは時代を超えて大切にされ続けています。

2. 家族の重要性

2.1 家族の定義と役割

儒教における家族の定義は非常に広範で、単に血のつながりを持つ人々を指すだけではありません。家族は社会の最小単位であり、個人の道徳的な基盤を形成する場所でもあります。儒教では、家族間の絆が道徳観の基本であり、家庭内での教育が個人の特性や性格に深く影響を与えるとされています。

家庭の役割には、愛情を育むことや道徳教育を施すことが含まれます。親は子どもに対して責任を持ち、教育を通じて「仁」の精神を育む必要があります。このように、家庭はただの生活の場ではなく、倫理観を養う重要な場として認識されています。

2.2 家族と社会の相互関係

儒教において、家族と社会は密接に結びついています。家族がしっかりとした道徳的基盤を持つことで、社会全体の秩序や和を保つことができるとされています。また、家族内での役割分担も重要であり、父母、子供それぞれが果たすべき役割があります。例えば、父は家族を養う責任を持ち、母は家庭を守る役割を果たすことが期待されています。これにより、家庭内の調和が社会の調和へとつながるのです。

社会全体がこのような価値観を共有することで、暴力や争いごとが少なくなり、平和な共存が実現できます。このため、儒教は家族の倫理観を重視し→、それを通じて社会の安定を図ろうとしています。

2.3 家族の価値観と儒教の関係

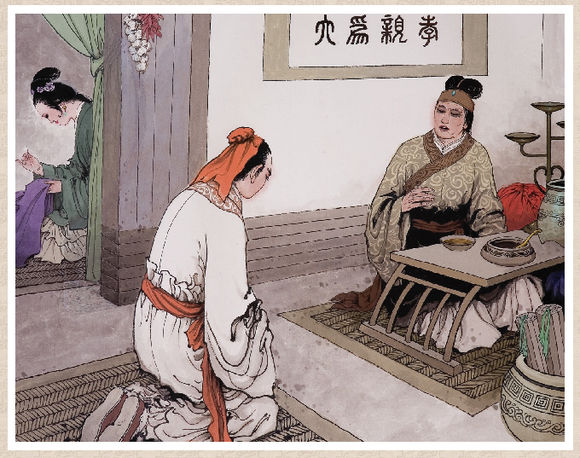

儒教は家族に対する愛と敬意を非常に大切にしています。「孝(こう)」という概念は特に重視されており、親への感謝や尊敬は儒教の基本的な教えの一部です。親は子どもに対して愛情を注ぎ、子どもはその愛に感謝の気持ちを持って接することが求められます。この関係性は、しばしば「孝行」として表現され、日常生活の中で重要な価値観として根付いています。

また、家族の価値観は世代を超えて受け継がれるものであり、親から子、子から孫へと続いていきます。このような連続性が儒教の教えを強化し、家族の絆を深める要因となっています。たとえば、重要な行事や祭りでは先祖を敬う儀式が行われ、これが家族の一体感を高める役割を果たします。

3. 儒教における倫理観

3.1 中庸と和の精神

儒教の核心にある倫理観の一つは「中庸」の思想です。「中庸」とは、極端な選択を避け、バランスの取れた判断をすることを意味します。孔子は、極端に偏ることなく、柔軟な態度で他者と接することが重要だと説きました。この考え方は家族内の関係にも応用され、親子や夫婦間のコミュニケーションにおいても重要都市であると認識されています。

さらに、「和」の精神も儒教の倫理観の重要な一環です。「和」とは、調和や平和を重んじる考え方を指し、特に対人関係において非常に重要視されています。家庭内でのトラブルを解決する際には、この和の精神が大いに活きてきます。家庭の中で争いを避け、問題を円満に解決するためには、互いに歩み寄る姿勢が大切です。

3.2 仁と義の概念

儒教の倫理観の中でも特に重要なのが「仁」と「義」です。「仁」は他者に対する思いやりや愛情を意味し、「義」は道理に従った行動を求めます。これらの概念は、家族間においても重要であり、親子や兄弟の関係において特に重視されています。例えば、家族が困難な状況に直面した際には、各自が持つ仁の心で助け合うことが求められます。

また、「義」の考え方は、家族が社会において果たす役割にも関連しています。家庭内での道徳的な行動が社会の中での義務を果たすことに繋がります。例えば、地域社会への貢献や支援活動は、個々の家族が持つ「義」の意識から生まれ、共同体の一員としての意識を育みます。

3.3 親孝行と家族位階

親孝行は儒教の中で特に重要視されており、親に対する感謝と尊敬は道徳的責任の一環とされています。この親孝行の精神は、家庭内の規範や役割分担の明確さをもたらし、家族の位階に基づく関係性を育むことに繋がります。たとえば、長男は家族の責任を重視し、親の面倒を見る役割を期待されるなど、家族内の位階が状況を左右します。

また、儒教における家庭内の位階関係は、社会全体の秩序とも連関が深いです。家族間の尊重や敬意が、社会における相互理解や共感にも繋がると言えます。この流れが、戦争や争いを避け、平和的な共存を実現するための倫理観を形成するのです。

4. 家族の実践と日常生活

4.1 儒教に基づく家族行事

儒教の教えに基づいた家族行事は、家族間の絆を深め、道徳教育としての役割も果たします。たとえば、「春節」や「中秋節」などの伝統的な祭りでは、家族が一緒に集まり、先祖への感謝を表す特別な儀式が行われることが一般的です。これにより、家族の絆や共同体意識が強まります。

また、儒教の教えに従って行う祖先祭りや七夕の行事なども、家庭内での道徳的価値観を育む場となります。こうした行事に参加することで、子どもたちは親や祖先からの教えを身をもって学び、自己のアイデンティティを確立することができます。さらに、これらの行事を通じて家族の歴史や価値観を再確認する機会にもなります。

4.2 教育と子育ての方針

儒教に基づく子育てには、「仁」の精神が色濃く反映されています。親は子どもに対して愛情を持って接し、感謝や尊重を教えることが大切です。例えば、食事を共にすることや習い事を通じて、子どもたちは他者との関わり方や協力の重要性を学びます。さらに、家庭内での教育方針においては、道徳的な価値観を育むことが重視され、日常生活の中でも倫理観が自然に身につくよう工夫されています。

教育の場においても、儒教の影響が色濃く存在しています。地方の学校では、儒教を基にした道徳教育が行われ、子どもたちは協調性や責任感を養うための活動に参加します。これにより、家庭出ない学校や地域社会でも儒教の教えが生きていき、広がりを見せるのです。

4.3 家庭内での道徳的教育

家庭内での道徳教育は、儒教の教えを実践する中で重要な要素となります。例えば、親は日常生活の中で子どもに対して協力や感謝の心を教えることが求められます。親が日常的に道徳的価値観を体現することで、子どもはその姿を見て学ぶことができます。また、親が自らの行動を通じて「仁」「義」の精神を実践することが、子どもにとっても良い模範となるのです。

さらに、家庭内での道徳的教育には、言語表現や文化的な背景も影響します。日本や中国などの文化では、文学や歴史が道徳教育の重要な要素とされ、古典的な詩や物語から学ぶ機会が提供されます。これにより、子どもたちは古い知恵を受け継ぎながら、現在の生活に生かすことができます。

5. 現代社会における儒教の影響

5.1 現代中国における儒教の再評価

近年、現代中国では再び儒教が注目されています。急速な経済成長とともに、社会の価値観や倫理観が揺らいでいる中で、儒教の教えが見直されつつあります。特に、家族の重要性や倫理観を再考する動きがあり、伝統的な文化が再評価されています。これにより、多くの若者が儒教に基づく価値観の必要性を感じ始め、家族の絆を大切にするようになっています。

また、儒教は現代のビジネスシーンでもその影響力を持ち続けています。企業は「仁」の精神を基にした経営方針を掲げ、従業員との信頼関係を築くことが求められています。こうした動きが、儒教の再評価とともに広がりを見せているのです。

5.2 家族の価値観の変化

現代社会では、家族の構成や価値観が変化しています。例えば、伝統的な家族形態が減少し、核家族や単身家庭が増えてきています。しかし、儒教に基づく家族の重要性は依然として存在しており、家族とのつながりを求める人々が少なくありません。特に若い世代は、世代間の交流や絆を大切にし、祖父母や親との関係を重視する傾向があります。

このような参画は、ソーシャルメディアの普及によっても加速しています。家族の写真や思い出をSNSで共有することが一般的となり、それが家族の絆を強める要素となっています。また、家族行事や伝統的なイベントを大切にすることで、儒教の教えが実践される場面が多く見られます。

5.3 儒教と現代倫理の調和

儒教の教えは、現代の倫理観とも調和が図れています。例えば、環境問題や社会貢献に対する意識が高まる中で、儒教の「仁」の精神は他者や環境に対する配慮と結びつきます。また、家族への感謝や尊敬の念は、現代の社会においても重要な価値観として認識されています。倫理観の再構築の中で、儒教が新たな意味を持っているのです。

さらに、現代の教育現場においても、儒教の教えが生かされています。共感や協力の重要性が教育の中で言及されることで、子どもたちは社会的な責任感を育むことができるのです。このように現代においても儒教は、家族や社会において重要な役割を果たし続けています。

まとめ

儒教は中国文化において非常に重要な位置を占めており、家族の倫理と道徳観はその中心的な要素です。家族は単なる血のつながりだけでなく、道徳教育や社会の基盤としての重要性を持っています。現代においても儒教の教えは再評価され、家族の価値観や社会的な倫理の中にしっかりと根付いています。儒教に基づく家族倫理は、過去の知恵を未来に生かし、自分たちの文化的アイデンティティを守るための道標となることでしょう。