道教と書道は、中国文化における重要な要素であり、古代から現代に至るまで、互いに影響を与え合い、発展してきました。道教は、中国の伝統的な宗教の一つであり、宇宙の法則や自然との調和を重視した教えを持っています。一方で、書道は、中国の重要な芸術形式として、文字を書く技術や美を追求する芸術です。この二つが融合することにより、文字だけでなく、その背後にある哲学や精神性も深く表現されることになります。本記事では、道教の基本概念から始まり、書道の歴史、二者の関係、文字と芸術の融合、さらには現代的意義について詳しく探求していきます。

1. 道教の基本概念

1.1 道教の起源

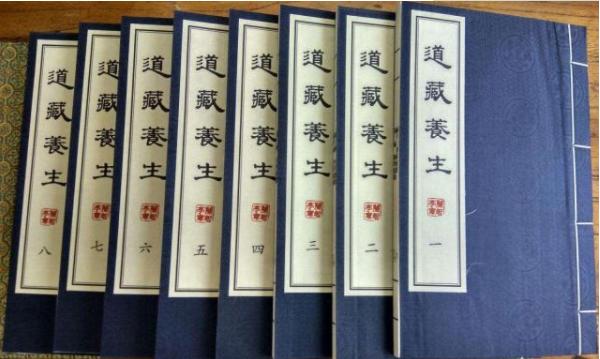

道教は、中国の古代宗教の一つで、その起源は紀元前4世紀ごろにまで遡ります。道家哲学の祖である老子が書いたとされる『道徳経』は、道教の基本的な教えを伝えている重要な文献です。道教は、自然や宇宙の法則を理解し、これに従うことが人間の幸福につながると考えています。道教の教えは、後に中国の社会や文化に多くの影響を与え、特に芸術や文学、さらには医学にまで広がりました。

道教の起源には、さまざまな神話や伝説が絡んでいます。例えば、道教の始祖とされる仙人たちの伝説は、道教の信仰や思想に大きな影響を与えています。これらの仙人は、長寿や不老不死を追求する教えの象徴であり、道教徒たちは彼らを目指して修行を続けることが多いです。また、道教は自然との調和を大切にするため、山や川、森林などの自然を神聖視しています。

1.2 道教の教義

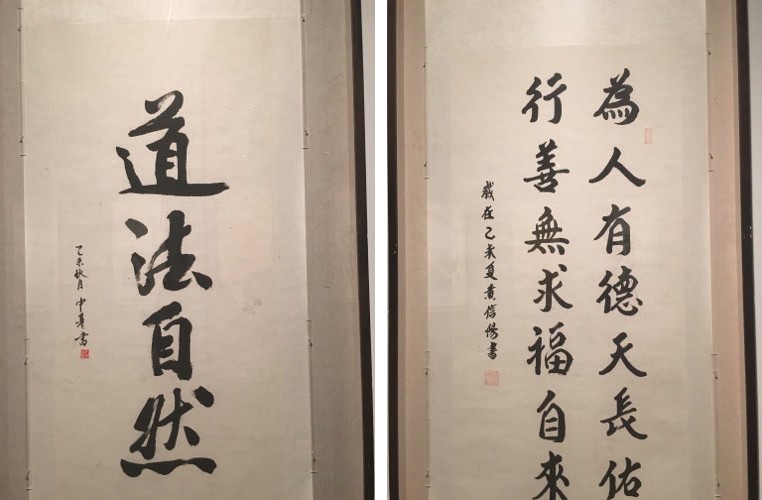

道教の中心的な教義は、「道(タオ)」と呼ばれる概念です。この「道」は、宇宙の根本法則や原理を示すものであり、全ての存在がその道に従い、調和を持って生きることが重要とされています。道教では、人間も自然の一部と考えられ、自然と一体になることが求められます。このような考え方は、後の書道や詩、絵画などの芸術にも影響を与えました。

道教には、「無為(ウィ)」という教えもあります。これは、無理に物事を動かしたり、過剰に介入したりすることを避けるべきだという考え方です。無為の精神は、書道の技法にも現れており、筆を使う際の自然な流れやリズム、そして心の静けさを大事にすることが求められます。結果として、道教の教えは、書道だけでなく、他の芸術形態にも大きな影響を与えています。

1.3 道教の実践

道教の実践には、瞑想や気功、道教の儀式などが含まれます。瞑想は、心を落ち着け、内なる声を聞くための手段として広く行われています。この瞑想の過程は、書道の制作過程にも見られるものがあります。書道を行う際には、心を集中させ、無心で筆を動かすことが重要です。これにより、筆の動きが自然に流れ、作品が生まれるのです。

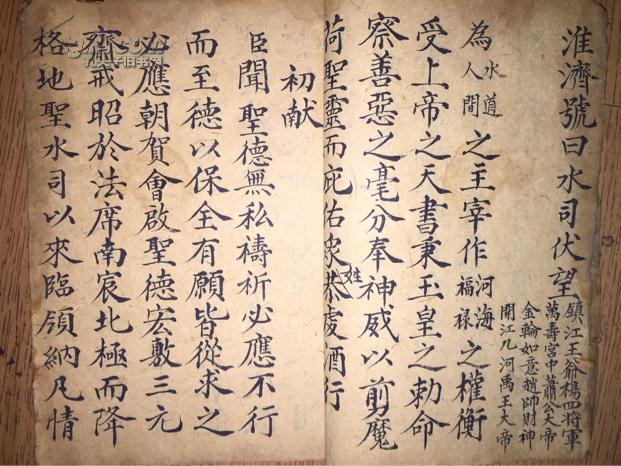

また、道教の儀式では、神や精霊に祈りを捧げることが重要視されています。これには、書道も関与しており、特に神への感謝の意を表すために書かれる書や、護符などが存在します。こうした書道作品は、道教の信仰を伝える手段となり、信者たちの精神的な支えとなっています。

2. 書道の歴史

2.1 書道の発展

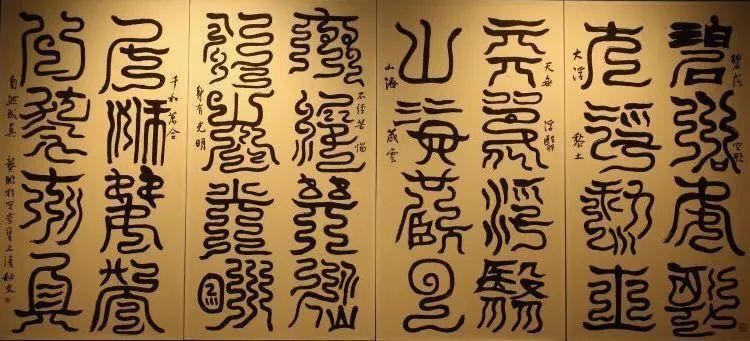

書道の歴史は、古代中国にまで遡ります。漢字は紀元前2500年頃に出現し、最初の文字は亀甲や青銅器に刻まれていました。当初は情報伝達の手段として利用されていましたが、徐々にその美しさが評価されるようになり、書道は一つの芸術として確立されました。特に、漢代には多くの書家が現れ、書道は武士や貴族の教養として広まっていきました。

書道の発展には、さまざまな流派が存在します。例えば、隷書や行書、楷書、草書など、文字の形状に応じた流派が発展し、時代ごとに異なる美的感覚が反映されてきました。各流派には、それぞれ特有の技術や美学があり、書道の多様性を生み出しています。これらの流派は、西洋画や日本の書道にも影響を与え、中国だけでなく、周辺国でも書道文化が根付くきっかけとなりました。

2.2 書道の流派

書道の流派は、歴史の中で数多く形成されてきました。主な流派には、王羲之が代表する「行書流派」や、顔真卿が代表する「楷書流派」などがあります。王羲之の行書は、その自由な筆致と優雅な美しさから、後の書道に大きな影響を及ぼしました。彼の作品『蘭亭序』は、今でも書道の教科書に取り上げられる著名な作品です。

一方、顔真卿は、厳しい規律を重視し、楷書の書体に大きな貢献をしました。彼の作品は、その力強い線と躍動感に富み、書道の技術をさらに進化させました。流派ごとに異なる筆使いやスタイルは、書道の芸術性を際立たせ、観賞する楽しみを提供しています。

2.3 書道の技法

書道の技法は、単に文字を書くことだけでなく、筆の持ち方や墨の扱い、紙の選び方など、多くの要素が組み合わさったものです。まず、筆の持ち方は書道の基本であり、正しい持ち方をマスターすることで、より美しい筆致を生むことができます。また、墨の濃淡を巧みに操ることで、作品に深みや奥行きを持たせることが可能です。

さらに、書道では紙の種類や質も重要です。和紙や中国の宣紙は、それぞれに特有の肌触りや吸水性があり、書道作品に適した素材です。適切な道具を使用することで、作り手の思いが文字に表れ、作品としての価値が高まります。こうした技法の習得には、長い時間と忍耐が求められますが、その結果として生まれる作品は、書道の醍醐味を感じさせてくれます。

3. 道教と書道の関係

3.1 道教の影響が書道に及ぼした影響

道教の哲学は、書道の技法や表現方法に深く影響を与えています。特に「無為」という考え方は、書道の制作過程においても重要です。筆を持ち、心を静めることで、自らの内面と対峙し、自然な筆運びを実現することが求められます。このようなアプローチが、道教と書道の密接な関係を示しています。

また、道教の象徴やイメージは、書道作品にも取り入れられることが多いです。例えば、道教の神々や仙人を題材にした作品は、道教の教えを伝えるための手段として重要視されています。このように、道教の影響を受けた書道作品は、単なる文字表現ではなく、深い意味やメッセージを持つ芸術作品へと変化していきます。

3.2 書道における道教の象徴

道教は、さまざまな象徴を持っていますが、その中でも特に重要なものに「太極」や「陰陽」があります。書道においても、これらの象徴が作品に反映されることがあります。特に、陰陽の概念は、書道の筆遣いや墨の使い方においても見られ、二つの極が調和することが求められます。このような視点から、書道は道教の理念を具体的に表現する手段として重要な役割を果たしています。

また、道教の仙人や自然の景観を描く作品は、書道によってその美しさを伝える手段にもなっています。景色や仙人の姿を筆で表現することは、道教の自然観や宇宙観を視覚的に示すことに繋がります。こうした作品は、見る者に道教の教えを思い起こさせるだけでなく、心の安らぎを与えてくれます。

3.3 道教の理念と書道の表現

道教の理念は、書道の表現に多くの影響を与える一方で、書道を通じて新しい解釈が生まれることもあります。例えば、書道における「気」を表現するためには、筆の動きや墨の使い方を工夫する必要があります。このような取り組みは、道教の理念を現代的に再解釈する弘揚にも繋がります。

書道による道教の表現は、単なる視覚的な美しさだけでなく、深い精神性を含んでいます。作品に込められた意図は、観る者に感情的な響きを与え、深い共鳴を引き起こすのです。これにより、書道は道教の教えを伝える強力な手段として機能し続けています。

4. 文字と芸術の融合

4.1 書道における美学

書道は、文字を美しく表現する芸術であると同時に、深い美学を持つ文化でもあります。書道において重視されるのは、筆の動きや墨の濃淡、さらには文字の形状によって生まれる調和です。これらが組み合わさることで、一つの書道作品が完成します。また、書道の美学は、時間や空間を超えて、多くの人々に感動を与える力を持ちます。

書道の美学には、自然との調和も含まれています。書道家たちは、自然からのインスピレーションを受け、筆遣いや墨の濃淡に自然の影響を反映させることを重視します。これにより、作品は単なる文字の羅列ではなく、自然の美しさを背景に持った深いメッセージを伝えるものとなります。

4.2 表現技法と精神性

書道は、物理的な表現技法だけでなく、その背後にある精神性も重要です。特に書道の制作過程において、自己との対話や、心の静けさを大切にすることが求められます。技術を磨くことは重要ですが、それ以上に心を込めて筆を運ぶことが、最高の作品を生み出すための鍵となります。このようなプロセスは、道教の教えとも密接に関連しており、自己の内面を見つめることが重要視されています。

さらに、書道における表現技法は多様性に富んでいます。たとえば、ストロークの速度や力加減、また墨の濃淡の使い方によって、同じ文字でもまったく異なる印象を与えることができます。これにより、多くの表現が可能となり、書道は一層奥深い芸術へと進化しています。

4.3 書道作品の鑑賞

書道作品の鑑賞は、ただ視覚を楽しむだけではなく、観る者の心に深い影響を与えるものです。書道作品を鑑賞する際には、まず作品の構成や線の流れに目を向けることが重要です。また、作品から発せられるエネルギーや感情に耳を傾け、自分自身の心と対話する機会ともなります。このような鑑賞体験は、書道の深い精神性を感じるための重要なステップです。

書道の作品は、時空を超えたコミュニケーションの手段でもあります。古代の書道家が表現した思いや感情は、現代の観覧者にも受け継がれ、共鳴を呼び起こすのです。このように、書道は単なる芸術作品としての役割を超え、心の深い部分でのつながりを生む力を持っています。

5. 道教と書道の現代的意義

5.1 現代社会における道教の存在

現代の中国において、道教は依然として重要な存在であり、人々の生活に深く根付いています。都市の喧騒の中で心の安らぎを求める人々は、道教の教えにますます興味を持つようになっています。また、道教は環境問題やストレス社会に対する解決策を提供する側面もあり、自然との調和を重視する考え方が再評価されています。

道教は、ただの宗教としてではなく、生活の知恵としても注目されています。養生法や瞑想法、気功などの実践が、健康やストレス管理に貢献していることが、多くの研究から分かっています。これらの実践は、現代社会においても人々の心の安らぎをもたらす重要な要素となっています。

5.2 書道の教育と文化的役割

書道は、単なる技術を学ぶ場ではなく、文化を継承する重要な教育の一環です。教育現場では、書道を通じて美的感覚を養い、道徳心や集中力を育てることが求められています。書道を学ぶことで、子どもたちは文字の持つ力や美しさを理解し、文化に対する理解を深めることができます。

さらに、書道は国際交流の架け橋にもなります。他国の人々が中国の書道に興味を持ち、文化を学ぶことで、国際的な理解や交流が深まります。書道の国際的な大会や展覧会は、世界中の書道家が集まり、その技術や美を共有する場となり、文化の多様性を感じることができます。

5.3 道教と書道の未来の展望

道教と書道の未来は、いかにこれらの伝統を現代に活かしていくかにかかっています。道教の教えは、現代の社会問題に対する解決策を提供する可能性があります。特に環境問題に対する意識が高まる中で、道教の「自然との共生」という考え方は、ますます求められることでしょう。

また、書道はその美しさと教育的な価値から、ますます多くの人々に愛される存在となっています。技術の進化により、デジタル書道など新たな表現形式も登場し、書道の可能性は広がっています。これにより、伝統的な書道と新たな技術が融合し、未来的なアートとしての側面も強まるでしょう。

まとめ

道教と書道は、中国文化における深い影響を持つ二つの要素です。道教の教えは書道に深い哲学や精神性をもたらし、逆に書道は道教の理念を具体的に表現する手段となっています。現代においても、道教の教えや書道の美学は、多くの人々に支持され、再評価されています。これからの道教と書道の発展は、伝統を尊重しながらも新しい価値を創造していくことでしょう。