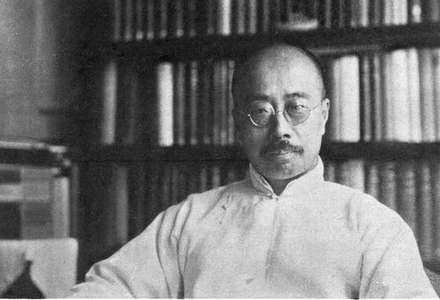

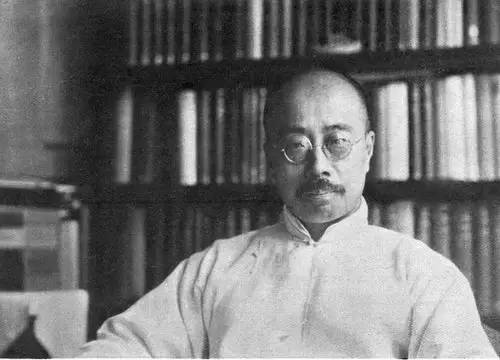

周作人(しゅうさくにん)は、中国の近代文学において重要な役割を果たした作家であり、思想家でもあります。彼の作品は、情感豊かでありながらも深い哲学的な考察に満ちており、特に「夢中の文学」と呼ばれるジャンルでの彼の影響力は計り知れません。ここでは、周作人の名言とその解釈について詳しく見ていきましょう。

1. 周作人の生涯

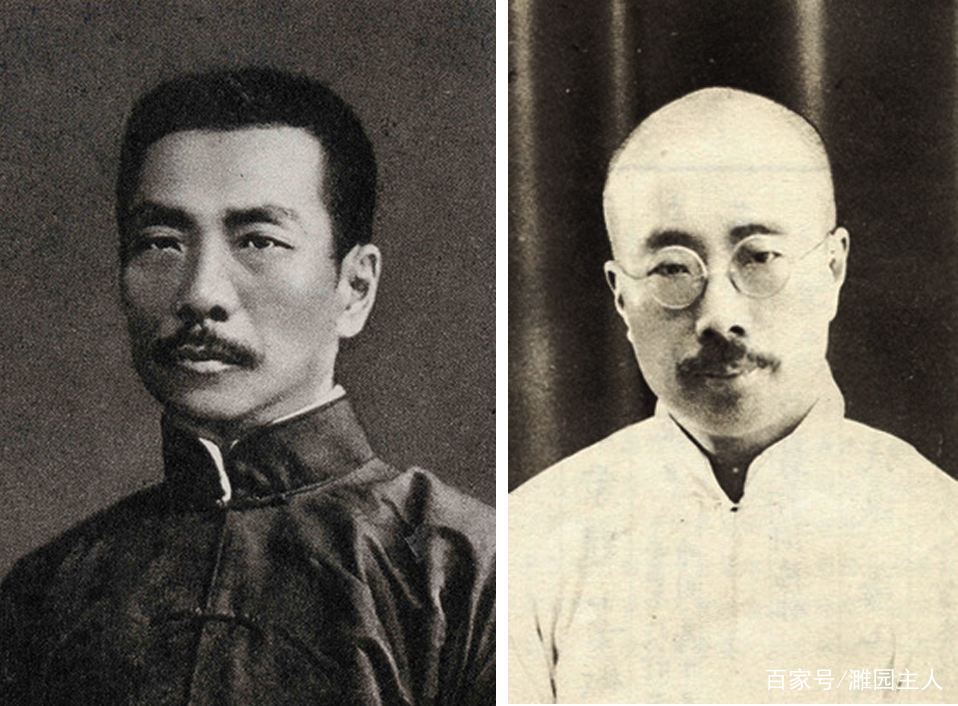

1.1 幼少期と教育

周作人は1885年に中国の浙江省に生まれました。彼の家族は伝統的な知識階級に属し、幼少期から文学や哲学に接する環境が整っていました。そのため、周は幼い頃から漢詩や古典文学に親しむことができました。特に、父親の周樹人は教育熱心で、周はその影響を受けながら学びました。

彼の教育はまた、当時の中国の潮流にも影響を受けました。清末民初の混迷した時代、周は新しい思想や西洋文化の影響を受け、従来の儒教の価値観に疑問を持つようになったのです。このような背景が、彼の文学的活動や思想の形成に大きく寄与しました。

1.2 文学活動の始まり

周作人は早くから文学活動を始めました。彼は北京大学での学びを経て、1907年には最初の詩を発表しました。その後、彼は散文やエッセイなど、さまざまな形態で自身の考えを表現していきました。また、彼は翻訳家としても活動し、外国文学を中国に紹介することに力を入れました。これにより、彼の作品は他の作家にも影響を与えることとなります。

彼の文章には、自然や日常生活に関する豊かな描写が見られます。このような細やかな観察眼は、彼の名言にも表れており、後の作品にも強い影響を及ぼしました。周作人の文学活動は、彼自身の内面を見つめると同時に、当時の社会情勢や人々の生活に対する深い理解をも反映しています。

1.3 周作人と時代背景

周作人が生きた時代は、中国の歴史において大きな変革が起こっていた時期です。清朝の崩壊後、国民は必死に新しい国家を模索しており、文学界でもそれに呼応するように革新が求められていました。周はこの時代の空気を敏感に感じ取り、自らの文学に取り入れていきました。

また、彼は「夢中の文学」という概念を提唱し、個人の内面的な探求や夢を重視しました。この考えは、当時の中国社会において非常に新しいものであり、他の作家たちにも影響を与えることとなります。周作人は、文学を単なるエンターテインメントではなく、自己表現や社会批評の手段として位置づけ、文学を通じて時代の変化を感じながら生きていました。

2. 周作人の文学的影響

2.1 夢中の文学の概念

「夢中の文学」という言葉は、周作人が提唱したものであり、彼の作品において核心的なテーマの一つです。この概念は、夢や想像力、内面的な体験を重視し、読者が自らの感情や思考を広げることを促すものです。周は、単なる現実の描写にとどまらず、夢や幻想の世界を通じて人間の深い感情を探求しました。

彼の作品では、自然の美しさや人間の内面的な葛藤が描かれ、読者は彼の文章を通じて新たな視点を得ることができます。特に、「夢中」という点において、周は人々に自らの内面を見つめ、夢を追い求めることを奨励しました。このような考え方は、当時の文学界において新鮮であり、多くの作家たちに影響を与えました。

2.2 周作人と現代文学の関係

周作人は、彼の文学的なスタイルやテーマが現代文学にも大きな影響を与えたことでも知られています。特に、彼はリアリズムとロマン主義を融合させたスタイルを確立し、それは後の作家たちに多くのインスピレーションを与えました。また、彼の作品には心理に基づく深い考察があり、これが現代文学の発展において重要な要素となりました。

周作人の文学は、特に実存主義や個人主義の要素が強調されており、これが彼の名言にも色濃く反映されています。彼の作品を読んだ読者は、自己の存在や人間関係について深く考えるよう促され、現代の文学においてもその影響を感じることができます。

2.3 中国文学への貢献

周作人は、彼の独自の視点と豊かな表現力を通じて、中国文学に多大な貢献を果たしました。彼の作品は、伝統的な中国の文化や哲学を基にしながらも、新たな視野を開拓しました。例えば、彼は西洋の思想や文化を取り入れながら、中国独自の文学を発展させることに成功しました。

さらに、周作人は文学だけでなく、翻訳や批評にも力を入れ、多くの作家や文学者にインスピレーションを与えました。彼の名言や思想は、彼の文学を越えた影響力を持ち、後世の作家たちにも受け継がれていくこととなります。周作人の存在は、中国文学における重要な要素となり、彼の名言は今なお多くの人に影響を与えています。

3. 周作人の名言の紹介

3.1 名言のセレクション

周作人は多くの名言を残していますが、その中には特に印象的な言葉がいくつかあります。例えば、「夢を持つことは、人生の色を決める力がある」という言葉は、彼の文学的な価値観を象徴しています。この言葉は、夢や希望が人生を豊かにすることを示唆しています。また、「人生は絵のようなもので、色を選ぶのは自分自身である」とも言っています。

これらの名言は、彼の内面的な探求や哲学的な視点を反映しています。彼は夢や希望を重視し、人生における選択の重要性を強調することで、読者に深い思索を促します。周作人の引用は、文学作品以上に普遍的なテーマを扱っており、時代を超えた価値があると言えるでしょう。

3.2 名言の文脈と背景

周作人の名言は、彼自身の人生経験や社会の状況を背景にしています。彼の生涯は、戦争や社会問題に直面したものであり、それが彼の思想や表現に影響を与えました。彼が信じた「夢」とは、単なる幻想ではなく、現実を変える力があるものでした。このような背景が、彼の名言に対する理解を深めてくれます。

例えば、彼は時には厳しい社会問題に対しても言及しています。「人間は孤独では生きられない。互いに支え合う存在でなければならない」という言葉は、彼が抱えた人間関係への思索を示しており、現在の社会においても重要なメッセージとなっています。周作人の名言は、彼自身の信念を映し出す鏡のようなものであり、その背景を理解することで、さらなる洞察が得られます。

3.3 名言のテーマ

周作人の名言には、芸術、人生、社会、人間関係など多様なテーマが取り上げられています。一部の名言は、芸術の重要性について触れ、「芸術は心の養分である」と示しています。彼にとって、芸術は自分自身を表現するための手段であり、それによって他者とのコミュニケーションが生まれると考えていました。

また、彼の名言には、人間関係や愛情に対する考察も含まれています。「愛は与えるものであり、受け取るものではない」という言葉は、周の深い人間理解を示しており、受動的な愛ではなく、能動的な愛の重要性を訴えています。このようなテーマは、現代においてもなお多くの人々に共感を呼び起こす要素となっています。

4. 周作人の名言の解釈

4.1 芸術と人生観

周作人の名言は、芸術に対する彼の深い理解と愛情を反映しています。彼は芸術を重要な存在として捉え、人生の一部と考えていました。「芸術は人生を豊かにするものであり、人間としての成長を促す力がある」と彼は認識していたのです。芸術は単なる表現手段ではなく、人生の本質を理解するための道具でもあります。

彼の名言には、芸術を通じて自己を確立し、他者との関係を築くことの大切さが示されています。「自分自身を表現することこそ、人生の真の目的である」という言葉は、彼の哲学的な見解を如実に表しています。周は、芸術を通じた自己表現を重視し、それが彼の名言にも強く表れていることから、彼の思想をより深く理解することができるでしょう。

4.2 人間関係と社会への視点

周作人の名言には、特に人間関係に対する深い洞察が見られます。彼は、「人間は孤独ではなく、その関係が人生を豊かにする」という考え方を強調しました。彼にとって、友情や愛情は人間の基本的な営みであり、それが豊かな人生を築くために不可欠だと信じていました。

彼の名言は、社会に対する批判や考察も含んでいます。「個々の幸福は社会全体の幸福に寄与する」という考え方は、彼の社会的責任感を表しています。周作人は、個人と社会の関係を重視し、人々がいかにして共に生き、助け合うことができるかを考えさせる言葉を残しました。

4.3 家族と愛情に関する考察

周作人の名言には、家族や愛情に対する温かな視点が感じられます。「愛は与えるものであり、育むものでなければならない」という言葉は、彼が家庭や社会における愛の重要性を強調していることを示しています。周は、家族を支える存在として捉え、無条件の愛が人々の心を豊かにすることを理解していました。

また、彼の著作においては、家族や愛情の大切さがしばしばテーマとして扱われ、それが彼の名言にも反映されています。家族との絆を大切にすることが、個人の幸せや成長にどれだけ寄与するかを彼は強く信じていました。周作人のこの視点は、現代の家庭や人間関係においても多くの示唆を与えてくれます。

5. 周作人の名言の現代への影響

5.1 現代作家への影響

周作人の名言は、現代の作家たちにも多大な影響を及ぼしています。彼の考え方や文学的手法は、多くの現代作家がそれを参考にし、影響を受けて作品を創作しています。特に彼の独自の夢中の文学は、自己表現や内面的な探求において新たな視点を提供しています。

今日の作家たちは、周作人の名言を通じて、自己の内面を見つめ、社会や人間関係についての理解を深めることができます。彼の影響は、単に文体やテーマにとどまらず、現代文学における新しい潮流を生み出しました。このように、彼の影響は世代を超えて受け継がれ、現代でもなお色褪せることがありません。

5.2 社会問題への示唆

周作人の名言は、今日の社会問題に対する洞察にもつながっています。例えば、彼が述べた「人間は孤独では生きられない」という言葉は、現代社会における孤独や人間関係の希薄さに対する警鐘として機能しています。人々が交流を持ち、支え合うことが重要であると踏まえ、彼の言葉は現代の人々に必要なメッセージを提供しています。

さらに、彼の社会に対する批判意識は、現代の社会運動やコミュニティ形成にも影響を与えています。彼の思想に基づく言葉が、教育や社会問題に対する考察や改革の一端を担うことになります。周作人の名言が持つ普遍的な価値観は、未来へ向けても多くの人々に影響を与えることでしょう。

5.3 教育における応用

周作人の名言は、教育の現場でも重要な役割を果たしています。彼の哲学や価値観を基にした教育プログラムが、子どもたちの教育に役立てられています。特に、彼が強調した自己表現やコミュニケーションの重要性は、現代教育においても大切なテーマとなっています。

また、彼の名言は、教育者にとっても示唆に富んだメッセージとなっています。教育者は、周作人の言葉を通じて、子どもたちに夢や目標を持つことの大切さを伝えることができます。周作人の考え方を取り入れることで、より豊かな教育が実現されるのです。

終わりに

周作人の名言とその解釈を通して見えてくるのは、彼の深い思索と人間性の豊かさです。彼の言葉は、単なる文言ではなく、時代や状況を超えて多くの人々に共鳴する力を持っています。周作人は、人生、芸術、人間関係についての独自の視点を提供し、その言葉は現在に生きる私たちにとっても大切な教訓を与えてくれます。

彼の文学や思想は、未来に向けて如何に生きるべきかを考えさせられるものであり、これからの世代においても語り継がれていくでしょう。周作人という人物の名言は、彼の遺産として、今後も多くの人々に励ましや希望を与え続けるに違いありません。