水墨画は、中国の伝統的な絵画技法の一つであり、墨を主成分としたインクを使って描かれます。歴史的に見ても中国独自の文化を象徴するものとして位置づけられており、風景や花鳥など自然の美しさを表現するための手法として発展してきました。この水墨画が日本に伝わり、そこから独自の進化を遂げ、日本の文化の一部となったのは興味深い歴史的プロセスを経ています。今回は、そんな日本における水墨画の影響について深く掘り下げてみたいと思います。

1. 水墨画の起源

1.1 中国の水墨画の歴史

水墨画の起源は中国にさかのぼります。その歴史は古く、西漢の時代(紀元前206年~紀元後220年)まで遡ることができます。当時はすでに、簡単な墨を用いた描画が行われており、貴族階級や知識人の間で広まりました。唐代(618年~907年)に入ると、水墨画は大きく発展し、盛り上がりを見せることになります。この時期に、多くの著名な画家たちが現れ、墨の使い方や画風が多様化したのです。

特に、南宋(1127年~1279年)の時代には、風景画が極めて重要視され、山水画として知られる画派が形成されました。この時期の画家である李公麟や、馬遠の作品は、水墨画の中でも特に評価が高く、自然の美を巧みに表現しています。こうした歴史的背景により、水墨画は単なる絵画の手法に留まらず、中国文化全体の美学を体現するものとなったのです。

1.2 技法と特徴

水墨画の技法は、その名の通り「水」と「墨」を使うことに特徴があります。特に、墨の濃淡や水の量を調整することで、深い表現力を持つ絵を描くことが可能です。この技法では、筆の動きやインクの流れが極めて重要となり、それが作品の雰囲気を大きく左右します。たとえば、墨を多く使うことで、重厚感や深みを表現でき、一方で薄い墨を使用することで、明るく軽やかな印象を与えることができます。

また、水墨画の大きな特徴は、その抽象性にあります。具体的な形ではなく、感覚や気持ちを描くことが重視されるため、鑑賞者に対する解釈の幅も広がります。このため、同じ作品を見ても、見る人によって感じ方が異なることがしばしばあります。中国の水墨画はこうした独自の技術や表現方法を持ち、他の絵画スタイルとは一線を画しています。

1.3 水墨画の主要な流派

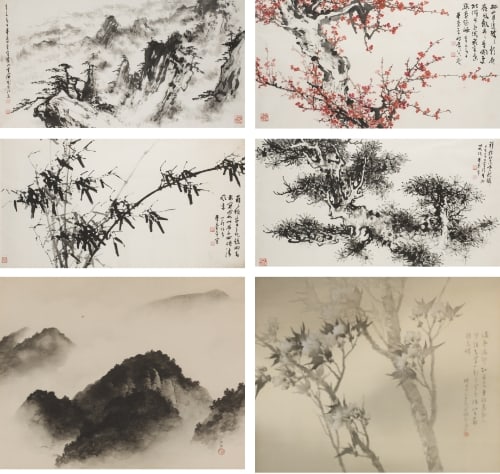

水墨画は多くの流派に分かれており、それぞれに独自のスタイルや主題があります。代表的な流派には、山水画を得意とする「南派」と、人物画を重視した「北派」があります。南派は、特に風景の描写において精緻さが求められる一方、北派は人物の表情や感情に焦点を当てています。両者のスタイルは、描かれる内容や技法にも大きく影響を与え合っています。

また、最新の流派として「新水墨」が登場し、伝統的な技法と現代的な要素が融合した作品が増えています。このように、中国の水墨画は時代と共に常に進化しており、その流派も多様化しています。流派ごとのスタイルの違いを楽しむことで、水墨画の奥深さを感じることができるでしょう。

2. 水墨画と風景画

2.1 風景画の定義

風景画とは、自然の景色や環境を主題にした絵画のことを指します。水墨画においても、風景画は極めて重要なジャンルであり、山や川、樹木などの自然要素を描くことで、その時の風情や情景を表すことができます。特に中国の水墨画では、自然の景色を通じて、画家の感情や哲学的な思想を表現することが一般的です。

風景画の特徴として、自然の物理的な実在だけでなく、その背後にある精神性や象徴的な意味合いも表現される点が挙げられます。たとえば、一つの山を描く際、その山は単に物理的な存在としてではなく、画家の内面的な感情や遊び心を反映した象徴として機能します。このように水墨画の風景は、視覚的な喜びだけではなく、思想的な深みをもたらします。

2.2 中国における風景画の発展

中国の風景画は、先秦時代から始まり、唐代や宋代において大きく発展を遂げました。唐代には山水画が広まり、特に官僚や貴族の間で人気を博しました。宋代になると、風景画は技術的に進化し、より詳細に描かれるようになりました。これにより、画家たちは自然の物理的特性だけでなく、風景に潜む哲学的な要素をも視覚化することが求められるようになりました。

日本に影響を与えた風景画の画家としては、王維(オウイ)や李可染(リカゼン)などが挙げられます。彼らはそれぞれのスタイルと技術を持ち、風景画の先駆者として一目置かれていました。特に王維は、音楽と詩と結びつけた絵画スタイルで、風景描写と感情を融合させた作品を多く残しています。

2.3 水墨画における風景の描写技法

水墨画における風景の描写には、様々な技法が用いられます。特に「留白」(りゅうはく)技法は重要で、余白をうまく活用することで、視覚的なリズムと印象を生み出します。留白は、鑑賞者の想像力を働かせる余裕を持たせるだけでなく、自然の空気感や広がりをも表現する役割も果たしています。

また、色合いの使い方もポイントです。水墨画では、色を最小限に抑えて墨の濃淡を強調することが一般的です。しかし、時には薄い彩色を加えることで、作品に奥行きや温かみを持たせることができ、これによって風景がより生き生きとしたものになることもあります。このように、技法の選択や実行が、風景画の完成度を左右します。

3. 水墨画の日本への伝来

3.1 時代背景

水墨画が日本に伝来したのは、中国からの文化的影響を受け始めた平安時代(794年〜1185年)とされています。当時、日本では唐文化の流入が盛んで、文人たちの間で中国の詩や絵画が高く評価されていました。この時期の貴族層の間では、中国の繊細な文化や芸術が憧れの対象であり、それを模倣する動きがありました。

その後、鎌倉時代(1185年〜1333年)には、禅僧たちが中国に渡り、そこから水墨画の技法や哲学を取り入れるようになりました。特に、禅宗と結びついた水墨画の美学は、日本の美術や思想に大きな影響を与えました。禅の精神は、簡素さや余白を尊ぶ美学と密接に関わっており、これは後の日本水墨画にも見られる特徴となります。

3.2 主な伝播経路

水墨画が日本に伝わったルートの一つは、貴族と商人を通じた文化交流です。特に、南宋時代の絵画が日本に流入するうち、絵画技術やテーマが紹介され、次第に定着していきました。もう一つの重要な要素は、禅僧の修行旅行です。彼らは中国の禅寺で学んだ技術を日本に持ち帰り、同時に禅の教えを広める役割も果たしました。

また、日本で水墨画が広まるきっかけとなった重要な人物には、雪舟(せっしゅう)があります。彼は中国での修行を経て、寸分の狂いもない筆致で水墨画の技法を進化させ、日本の風景や日常生活を描く新たな視点を持ち込みました。雪舟は後の日本水墨画の基礎を築き、その影響は今なお色濃く残っています。

3.3 影響を与えた中国の画家

日本における水墨画の発展には、中国の大画家の影響が欠かせません。特に、宋代の畫家である郭熙(かくき)や李鴻(りこう)、清代の画家である石涛(せきとう)などが挙げられます。郭熙は自然の景色を描く際の構図や光の使い方に優れ、そのスタイルは日本の画家に多大な影響を与えました。

李鴻は、その緻密な描写と感情の表現においても高く評価されています。彼の作品は、自然と人間の関わりを示す佳作として、日本の水墨画に新たな視点を提供しました。また、石涛は「画陣」に感情や思想を持ち込むことで、画面に深い哲学的な意義を与え、その影響は日本の水墨画の際立った特徴的な要素となっています。

4. 日本における水墨画の発展

4.1 日本の水墨画技法の特徴

日本の水墨画は、中国の技術を基盤に選ばれた要素を取り入れ、独自に発展を遂げました。日本の画家たちは、墨のにじみや滲み、また余白の使用法において独自の解釈を持ち込み、より柔らかい印象の作品を生み出すことが多く見られます。特に、留白技法が強調され、その結果、作品にはゆったりとしたリズム感が生まれることになります。

また、描かれる主題も日本ならではのものが多く、中国の風景やテーマに加え、四季の変化や日常の生活、さらには詩情を加えた作品が数多く存在します。これらは日本の自然や文化にインスパイアされたもので、日本人の感性を反映したものです。

4.2 水墨画と日本の文化

水墨画は日本の文化の中に深く根付いており、特に禅の思想と強く結びついている点が特徴的です。水墨画には、静謐さや省略の美学が求められ、これが禅の修行や思索のスタイルと響き合います。このような考え方は、日本人の美意識や生活様式にも色濃く反映されています。

例えば、茶道や花道など、日本の伝統的な美術や文化は、多くの場合水墨画の精神を具現化しています。特に、茶道では道具や茶室のデザインに、水墨画の技法や概念が織り交ぜられていることがよくわかります。このように、水墨画は日本の文化を形成する要素の一つとしての役割を果たしているのです。

4.3 日本の水墨画の代表的な作品

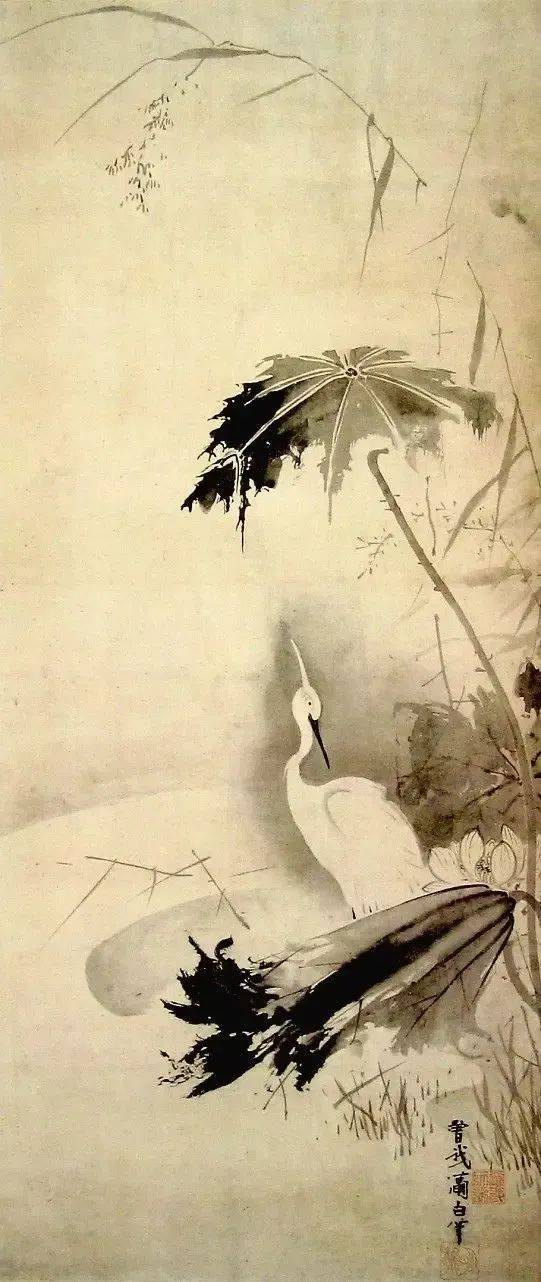

日本における水墨画の代表的な作品として、雪舟の『秋冬山水図』や、白隠(はくいん)の『蓮池図』などが挙げられます。これらの作品は、自然の景観を精緻に描きつつ、その背後に潜む哲学的な思索をも表現しており、多くの人々に感動を与えています。

また、近代に入ると、黒田清輝(くろだせいき)や横山大観(よこやまたいかん)などの作家が現れ、西洋の技法と融合した作品を生み出しました。彼らは、伝統的な水墨画のエッセンスを保ちながら、新たな表現方法を追求し、日本水墨画の新たな段階を確立しました。

5. 現代における水墨画の影響

5.1 現代アーティストへの影響

現代においても水墨画は多くのアーティストに影響を与えています。特に、現代アートの中で水墨画の技法を取り入れた作品が数多く存在し、アーティストたちは伝統と現代性を融合させた新たなスタイルを生み出し続けています。たとえば、松井冬子(まついふゆこ)などの現代アーティストは、伝統的な水墨画の持つ表現力を現代的なテーマで再解釈し、新しい感覚の作品を創出しています。

このような新しい試みは、国内外で高い評価を受けており、現代アートシーンにおける水墨画の位置を再構築しています。インスタレーションや映像作品に水墨画のエッセンスを加えたり、多様なメディアを用いたアプローチが見られることが、現代の水墨画の魅力となっています。

5.2 日本の美術界における水墨画の位置づけ

日本の美術界では、水墨画は現在でも重要な位置を占めています。伝統的な技法やスタイルはまだ多くのアーティストに影響を与えており、日本の美術教育においても、水墨画の技法を学ぶことが奨励されています。また、美術館やギャラリーでは、日本の水墨画の展覧会が開催され、訪問者にその魅力を伝えています。

日本の美術界における水墨画は、大正から昭和にかけて、画壇の重要な一部として発展してきました。この時期の水墨画は、抽象画や印象派の影響とも折り合いをつけつつ、新たな表現方法を模索した時代でもありました。現在では、かつての伝統を尊重しつつ、新たな視角からのアプローチが進められています。

5.3 水墨画の将来と展望

水墨画の将来は明るいと思われます。現代アートの中で、水墨画の古典的な技法が新たな解釈や表現方法によって再評価されているため、その可能性は無限大です。特に、デジタルアートとの融合や、VR技術を活用した新しい体験型アートの展開など、現代技術との共演が期待されています。

また、若い世代のアーティストが水墨画の技術を学び、それを自らの作品に活かすことで、新しい水墨画のスタイルが生まれるでしょう。こういった流れは、日本の美術界全体をさらに活気づける要素として重要です。このように、水墨画は透明な墨と水の中に、未来への可能性を秘めているのです。

終わりに、水墨画は中国から日本へと流れる文化の中で、互いに影響を与え合いながら、進化を続けてきました。その歴史や技法、そして現代における再評価は、私たちの美術観や文化理解を豊かにしています。これからもこの美しい技法がどのように発展し、私たちの生活に影響を与えるのか、注目していきたいと思います。