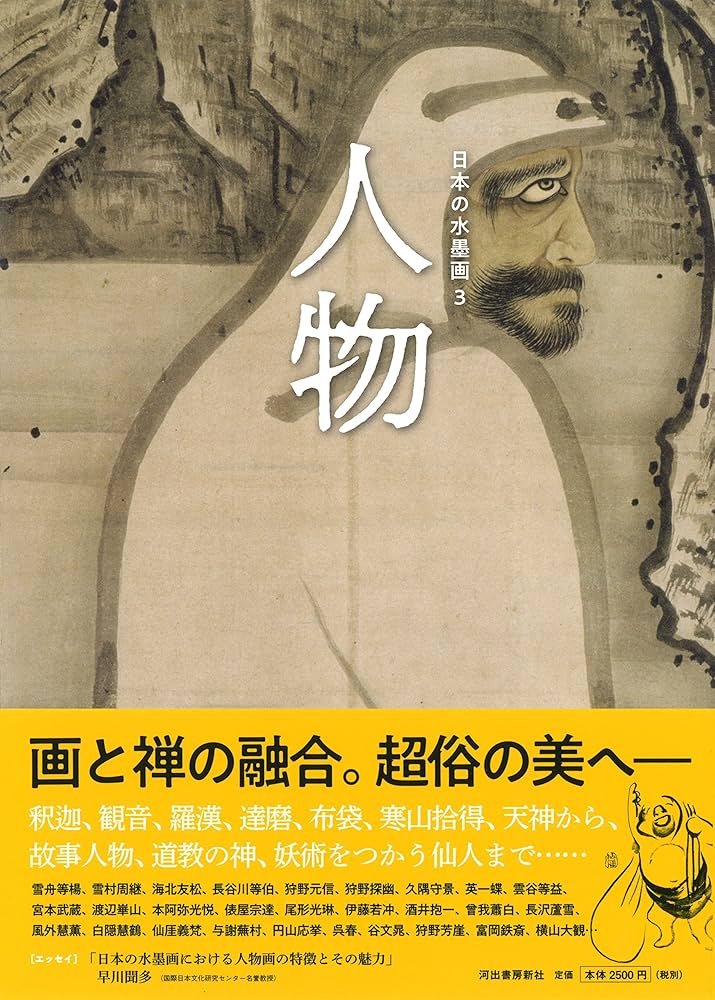

中国の水墨画は、深い哲学と自然の美しさが融合した悠久の芸術です。この特異な画風は、太古の中国から受け継がれ、長い歴史を経て日本にも影響を与えてきました。水墨画は、墨の濃淡と水の使い方によって、さまざまな表現を可能にし、画家の感情や思考を視覚化する手段として確立されてきました。特に中国の思想や文化背景と密接に関連しており、その流れを理解することで、水墨画の魅力を一層深く知ることができます。ここでは、水墨画の歴史や技法、そして日本文化との交流を見ていきましょう。

1. 水墨画の歴史

1.1 起源と発展

水墨画の起源は、漢代(紀元前206年 – 紀元後220年)にさかのぼります。当時、文人たちは筆を使って詩や文章を記すことが多く、その中で自然や心情を表現するために墨を使用することがありました。初期の水墨画は、日本で知られているような絵画形式とは異なり、主に書道の一部として存在していました。しかし、唐代(618年 – 907年)に入ると、画風が大きく発展し、人々の精神世界や自然の風景を描く作品が増えてきました。

唐代の水墨画は、特に山水画が有名で、多くの画家が自然を題材にした作品を残しています。たとえば、王維や李白といった詩人も、水墨画の影響を受けながら、自身の感情や自然への愛情を表現しました。この時期の水墨画は、画家の内面的な世界を反映する手段として、高く評価されるようになりました。

その後、宋代(960年 – 1279年)になると、水墨画はさらに洗練され、文人画と呼ばれるスタイルが確立されます。この時期の画家たちは、単なる自然描写を超え、哲学的なテーマや感情を込めた作品を制作しました。特に、画家の精神性や独自の視点が重視されるようになり、技術だけでなく、心のあり方も重要視されるようになりました。

1.2 主要な流派

水墨画の歴史には、多くの流派が存在しますが、特に重要なのは「南北派」です。南派は、柔らかな筆致や優れた色彩感覚が特徴で、風景や花鳥を描くことが多いです。一方、北派は、力強い筆の使い方や動的な表現が強調され、特に山水画においてその特長が顕著です。南北派の対立は、地方文化や画風にも大きな影響を与えました。

また、元代(1271年 – 1368年)には、元代の画家たちが独自に発展させた水墨画の様式も生まれています。彼らは、より抽象的な表現を取り入れ、作品に新たな解釈をもたらしました。このように、各時代ごとに流派が発展し、それぞれに個性を持った作品が誕生しました。

明代(1368年 – 1644年)には、特に文人画が盛んになり、多くの著名な画家が登場しました。これらの画家たちは、個々の視点や感受性を反映するため、独自のスタイルを持ちました。たとえば、唐寅や仇英といった画家は、それぞれの作品に個性を吹き込み、後世の画家たちにも大きな影響をあたえました。

1.3 近現代の変遷

20世紀に入ると、水墨画は新たな変革を迎えます。特に中国革命や社会の変化と共に、伝統的な水墨画のあり方も問い直されました。一部の画家たちは、伝統技法を守り続ける一方で、現代的な要素を取り入れた作品を生み出すなど、両者の融合を試みました。このような流れの中で、現代水墨画は国内外で高い評価を受けることになります。

また、近年では水墨画の国際的な展覧会も増えてきました。これにより、他の国のアートシーンとの交流が進み、水墨画の持つ普遍的な魅力が再評価されています。日本を始め、アメリカやヨーロッパでも水墨画のワークショップや講座が開かれるようになり、広く親しまれるようになりました。

さらに、現代の技術を利用した新しい表現方法も取り入れられ、水墨画の未来はますます多様化しています。アートに対する視点が変わる中で、水墨画はその伝統を守りつつも革新の波に乗り、さらなる発展を遂げているのです。

2. 水墨画の技法

2.1 使用する道具と材料

水墨画を描くための道具として、まず「筆」が挙げられます。水墨画に使用される筆は、一般的に羊毛や狼毛を使っています。これによって、柔らかさや弾力が生まれ、繊細なタッチを表現することが可能です。また、筆のサイズや形状によっても、異なる表現ができることが水墨画の魅力です。

次に、墨と水を使った表現について説明します。水墨画では、墨を水で薄めることで、濃淡のバリエーションを生み出します。これが水墨画の特徴であり、画家は自らの感情を色調によって伝えることができるのです。特に、日本の墨も影響を受けているため、品質の良い墨を選ぶことは非常に重要です。

最後に、画用紙も大切な素材の一つです。中国の水墨画には、和紙や特製の「宣紙」などが使われます。この宣紙は、特に吸水性が良く、墨の滲み方が美しいため、水墨画には最適です。これらの道具や材料の選定が、水墨画の表現力を大きく左右するのです。

2.2 基本技法の紹介

水墨画における基本的な技法には、「干筆」と「湿筆」と呼ばれる手法があります。干筆は、比較的インクの量を少なくして、緊張感のある線を引く技法です。この技法を使用すると、線の表現がシャープになり、力強い印象を与えることができます。一方、湿筆は、インクを多く使うことで、柔らかい線を引く手法です。これにより、自然の流れる雰囲気や柔らかさを表現することができます。

また、「ぼかし」と呼ばれる技法も重要です。この技法では、乾いた筆を使って、既に描かれた部分に軽く触れることで、色の境界を柔らかくし、自然な風合いを作ります。この技術があるからこそ、水墨画独特の透明感や奥行きが表現できるのです。

さらに、「点描法」も水墨画において非常にユニークな表現手法です。この技法では、点を使って物体を描写します。これにより、物の質感や立体感を強調できます。特に、竹や花など細いものを点描で描くと、より生き生きとした印象を与えることができます。

2.3 技法の応用と革新

現代の水墨画では、これらの基本技法をもとにさまざまな応用が見られます。たとえば、他の画材や技法と組み合わせることで、より表現の幅が広がります。水彩画や油絵とのコラボレーションがその例です。これによって、伝統的な水墨画の枠を超えた新しいアプローチが生まれています。

また、デジタル技術の進化も、水墨画の革新に寄与しています。特にグラフィックデザインや映像制作の分野では、水墨画のエッセンスをデジタルアートに取り入れる試みが盛んです。これにより、若い世代にも水墨画の魅力が広がり、新しいファン層の形成にも繋がっています。

さらに、水墨画を学ぶための講座やワークショップが国内外で増加しています。これにより、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が水墨画の魅力を体験し、新しい技法を学ぶことができるようになっています。これらの活動は、水墨画の文化をフォローし、さらなる発展につながることでしょう。

3. 水墨画の文化的背景

3.1 古代中国の思想と水墨画

水墨画は、中国古代の思想に深く根ざしています。特に道教や仏教の影響が強く、自然との調和を重視した考え方が水墨画の表現に表れています。道教は、自然界を重要な存在として捉え、天・地・人の一体感を表すことが大切です。この思想が水墨画に浸透し、自然の美しさや神秘的な力を表現する手段となりました。

また、仏教の思想も水墨画に影響を与えています。仏教では、物事の変わりやすさが強調されるため、画家は一瞬の美しさを捉えることに情熱を注ぎます。このため、水墨画は風景や季節感を描くことが主なテーマとなり、視覚的な美しさだけでなく、深い内面的なメッセージも孕んでいるのです。

さらに、儒教も重要な役割を果たしています。儒教では、教養や修練の価値が強調され、文人画というスタイルに大きな影響を与えてきました。画家は単に技術を磨くだけでなく、自らの哲学や品格を表現するために作品に取り組むようになりました。

3.2 水墨画における自然観

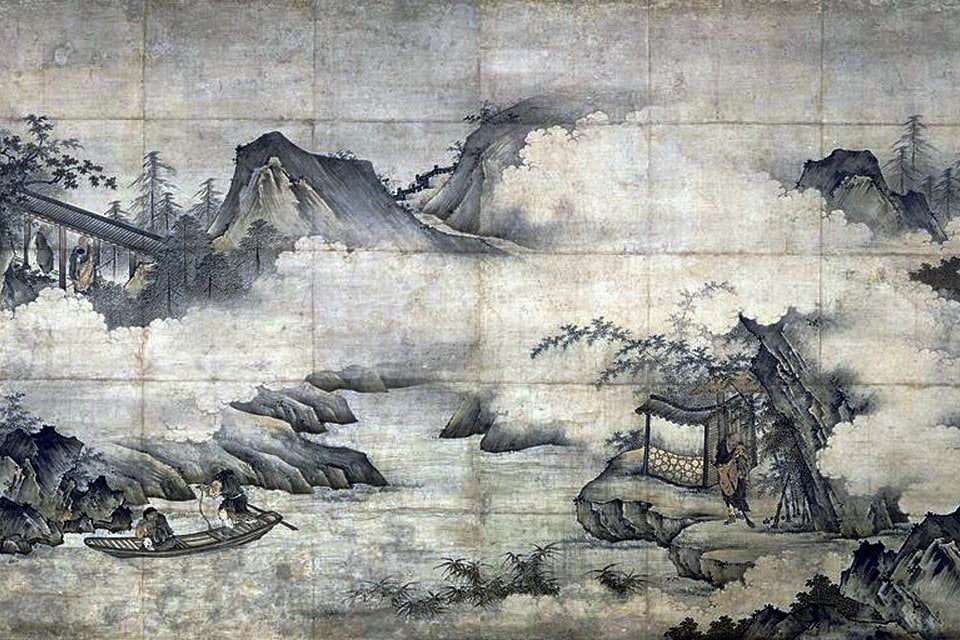

水墨画は、自然への深い敬意を表現する手段でもあります。山や水、花や鳥などが描かれることで、自然の美しさや重要性が強調されます。水墨画における自然観は、ただの風景描写ではなく、画家の感情や精神が反映されたものです。たとえば、『山水画』では、壮大な山々と流れる水が描かれることが多く、画家はそれを通じて自然の力強さや永続性を表現します。

さらに、水墨画を通じて、季節感も重要視されています。春の花々、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、四季がもたらす変化が作品に投影されています。これにより、水墨画は時間の流れや自然のサイクルを感じさせることができます。このように、自然観は水墨画に留まらず、中国文化全体に深く根付いているテーマです。

また、物の「虚」「実」を表現する手法も特徴的です。即ち、実際には存在するものを描く一方で、無形の感情や精神的な側面も表現する手法です。このバランスを取ることで、見る者に深い感動を与え、様々な解釈を可能にするのです。

3.3 文人画の影響

文人画は、特に水墨画の発展において重要な役割を果たしました。このスタイルでは、技術的なスキルだけでなく、詩や哲学といった精神的な要素が重視されました。文人画を描く画家は、単なる美的な表現を超えて、自らの内面的な世界を映し出すことを目指しました。

このようなアプローチは、日本の水墨画にも影響を与えています。多くの日本の画家たちは、次第に文人画のスタイルを取り入れ、独自の作品を生み出しました。たとえば、日本の水墨画の巨匠である雪舟は、中国の水墨画の技法を学びながらも、日本の風土や文化を反映した作品を創出しました。

文人画の影響は、色遣いや構図、さらには筆致にまで及び、これが日本の水墨画の特徴的なスタイルを形成する要因となったのです。文人たちの精神性や哲学が根付いた水墨画は、日本でも広まり、その美しさと深さに魅了された多くの人々が生まれました。

4. 水墨画と日本文化の交流

4.1 日本への伝来

水墨画が日本に伝わったのは、鎌倉時代(1185年 – 1333年)頃のことです。この時期、中国との交流が盛んであったため、貿易や外交を通じて中国の文化が様々な形で伝わりました。特に、中国の禅僧たちが日本に赴き、禅の教えと共に水墨画の技法も持ち込んだことで、日本における水墨画の礎が築かれました。

また、桃山時代(1568年 – 1600年)には、茶道と水墨画の結びつきが強まりました。茶の湯が流行する中で、茶室に飾るための水墨画作品が求められるようになります。これにより、より多くの人々が水墨画に触れる機会が増え、日本独自の美意識が芽生える土壌が整いました。

江戸時代(1603年 – 1868年)には、さらに多くの水墨画家が登場し、日本独自のスタイルが確立されます。工芸や装飾など様々な場面で水墨画が利用されるようになり、その影響力はますます増していきました。

4.2 日本の水墨画の特徴

日本の水墨画は、中国の影響を受けながらも、独自の特徴が発展しました。一つは、よりシンプルで洗練された構図です。日本の水墨画は、ごちゃごちゃとしていないスッキリとした美しさを重視します。このため、余白を多く取り、見る者の想像力をかき立てるような作品が多いです。

さらに、日本の水墨画の技法には、特に「水の使い方」が巧妙です。日本の水墨画では、色のグラデーションや水の滲み方がより重視され、自然の美しさを際立たせることに成功しています。これによって、作品に独特の透明感や柔らかさが生まれ、見る者に優雅さを感じさせるのです。

また、テーマとしては、桜や紅葉、月など、日本の四季を反映した作品が多く見られます。自然現象や風景を描くことで、日本の文化や季節感を表現し、同時に人々の感情や思考を引き出す役割を果たしています。

4.3 文化的影響と相互作用

水墨画が日本文化に及ぼした影響は多岐にわたります。特に、茶道や禅などの精神文化と結びつきながら、日本における美意識を形成するのに寄与しました。水墨画には、「無」や「空」の概念が反映されており、見る者に静謐感や安らぎをもたらす作品が多いため、禅の教えと非常に相性が良いのです。

また、日本の水墨画は他の芸術様式との融合を促進しました。たとえば、日本の浮世絵や日本画といった他の画風と交流し、新たな影響を与え合っています。水墨画独特のスタイルが、日本の伝統芸能や舞台芸術にインスピレーションを与え、これによって新たな解釈や表現が生まれました。

さらに、近年では、国際的なアートシーンにおいても日本の水墨画が注目されるようになりました。海外のアーティストたちが日本の水墨画やその技法に影響を受け、新しい作品を創作することが増えてきています。これにより、日本と他国の文化の相互作用が一層深まり、国際的な評価も得ているのです。

5. 現代の水墨画

5.1 現代アーティストの実践

現代の水墨画は、従来の技法を重んじつつも新たな表現を生み出すアーティストたちによって、その幅を広げています。たとえば、多くの現代アーティストは、自らの感性や文化背景を反映させた作品を制作し、国際的なアートシーンでも評価されています。特に、三次元的な表現やインスタレーションとしての水墨画が注目を浴びています。

また、水墨画の教室やワークショップも増え、若い世代が新しい作品を生み出す場となっています。これにより、伝統的な水墨画の技法を学びながらも、新たな試みを重ねていくアーティストたちが増加しています。若い世代のアーティストたちは、数百年の歴史を持つ水墨画を基盤に、自らの新しい視点を取り入れています。

そして、ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームが発展したことで、アーティストたちは自作品を広く発表することが可能になりました。日本の水墨画は、世界中のオーディエンスにアクセスできるようになり、さまざまな国で新たな支持を得ています。

5.2 国際的な評価と展覧会

近年、日本の水墨画は国際的な評価を受けつつあります。特に、米国やヨーロッパで行われるアートフェアや展覧会では、日本の水墨画作品が展示され、多くの鑑賞者を魅了しています。これにより国際的なアート市場でも高い評価を得るようになってきました。

また、特に近代と視覚的な実験を組み合わせたアプローチが、多くの国で注目されています。アーティストたちは水墨画の伝統的な要素を維持しながら、現代的なテーマや手法を取り入れることで、新たな作品を制作しています。これにより、伝統と現代の橋渡しが行われているのです。

さらに、国際的な水墨画のワークショップやイベントが盛況に行われていることも、物語の重要な要素です。各国で水墨画の実践者やアーティストコミュニティが交流し、技術の共有や新たなコラボレーションが進んでいます。このような相互作用は、水墨画の未来をさらに豊かにする基盤を築いています。

5.3 水墨画の未来

水墨画の未来は、これまでの伝統を重んじながらも、新しい技術や視覚文化との融合によってさらに発展する可能性があります。特にデジタル技術を利用した新たな表現方法が模索されており、アーティストたちは独自のスタイルを見つけ出すことに挑戦しています。これにより、従来の枠にとらわれない水墨画のスタイルが誕生し、多様化が進むでしょう。

また、国際化が進む中で、異なる文化間の交流が活発に行われることが期待されます。これにより、水墨画は新たな文脈で再解釈され、さまざまな文化の影響を受けた作品が出現するかもしれません。このような文化的相互作用は、水墨画の表現力を一層引き出すでしょう。

終わりに

水墨画は、単なる美術作品にとどまらず、哲学や自然観、そして文化の交流を表現する重要な手段となっています。中国の古代からの思想を受け継ぎ、日本との交流を通じて新しい価値が生まれたこの芸術は、未来に向けてもさらなる進化を遂げることでしょう。様々な技術や表現に挑戦するアーティストたちの姿勢は、今後の水墨画を担う重要な要素となるはずです。そして、私たちがこの伝統的な芸術を理解し、共に楽しむことで、その魅力をさらに広めていけることを願います。