中国の水墨画は、千年以上の歴史を持つ独特な芸術形式であり、その魅力は多くの人々を惹きつけ続けています。他の絵画技法との違いや特徴を理解することで、水墨画の奥深さをより感じることができるでしょう。本稿では、水墨画の歴史、技法、テーマ、ワークショップ、最終的に他の絵画技法との比較を通して、この芸術の素晴らしさを探求します。

中国の水墨画の魅力

1. 水墨画の歴史

1.1. 寿命と起源

水墨画はその起源を数千年前に遡ります。古代中国の洞窟壁画や、墨で描かれた作品が水墨画の前身とされています。特に、漢代には書道との結びつきが強く、文字の美しさを抽象化した表現が見られました。この時期の作品は、主に宗教的なテーマを扱っていましたが、技術的にはまだ未開発でした。

水墨画の真の発展は、魏晋南北朝時代に始まります。この時期、中国では思想が多様化し、特に禅宗の影響を受けて、自然との調和や内面的な表現が重視されるようになりました。この背景は、水墨画のテーマや技法に大きな影響を与えました。具体的には、画家たちは単にモチーフを描くのではなく、それに対する個々の感情や解釈を色濃く反映するようになりました。

1.2. 魏晋南北朝の影響

この時期の画家たちは、自然や人の感情を一体化させる技法を模索しました。その成果として生まれたのが、文人画と呼ばれるスタイルです。文人画は、知識人や詩人たちによって描かれ、感性や哲学が色濃く反映された作品が多く見られます。例えば、王維や呉道子といった著名な画家は、自然の美しさを通じて哲学的なメッセージを表現しました。

さらに、南北朝時代の多様な文化が交錯する中で、水墨画はますます発展していきました。特に南方の文化は色彩豊かであり、これが北方の厳格なスタイルと結び付き、独特の作品が生まれることになりました。これにより、水墨画は従来の技法を超え、芸術的な自由が拡大したのです。

1.3. 唐宋時代の発展

唐代と宋代は水墨画の黄金時代ともいえる時期であり、多くの名作が生み出されました。特に、宋代の画家である李公麟や、恵宗の下で活躍した范仲淹は、風景画や花鳥画で名を馳せました。彼らは細やかな筆使いと豊かな情感を持つ作品で、視覚的な美しさを追求しました。

この時期、大規模な画集や教本も出版され、水墨画の技術や理論が広く普及しました。これにより、一般市民も水墨画に触れる機会が増え、この芸術形式がより多くの人々に愛されるようになりました。具体的には、「清明上河図」のように、数多くのスケールの大きな作品が描かれ、都市や人々の生活を描写することで、その時代の文化や風俗を伝えました。

2. 水墨画の技法

2.1. 筆使いの基本

水墨画は、その筆使いが非常に重要です。筆の持ち方、動かし方、圧力のかけ方など、一つ一つの技術が作品に大きな影響を与えます。例えば、強く押し付ければ濃い線が描け、軽く引けば淡い線が引けます。このように、同じ筆でも使い方次第で無限の表現が可能で、画家の個性が強く現れます。

また、筆の種類も多岐にわたり、用途に応じて使い分けられます。例えば、鹿の毛で作られた筆はしなやかで、細かいディテールを描くのに適しています。一方で、中くらいの硬さの筆は、一般的な風景や動植物を描く際に使われます。このように、水墨画は技法と道具が密接に結びついており、画家は自分のスタイルに最も適した組み合わせを探り続けるのです。

2.2. 墨の選び方

水墨画における墨の選び方も、その表現に大きく影響します。通常、墨は中国の伝統的な墨轆轤で作られます。この工程は、墨の濃淡や滑らかさを決定するため、慎重に行う必要があります。お気に入りの墨を見つけることも、画家にとっての重要な冒険の一部です。

また、墨の濃淡は作品の雰囲気にも大きな影響を与えます。たとえば、濃い墨を使うことで、力強さや動感を表現できます。一方、薄い墨は、柔らかさや静けさを醸し出すことができます。このように、墨の選択や使い方によって同じテーマでもまったく異なる表現が可能になるのです。

2.3. 絵の構図

水墨画の構図は、他の絵画技法と比較しても独自のルールがあります。特に「留白」と呼ばれる技法が重要視されており、空白部分が絵全体に意味を持たせるのです。この留白は、見る人の想像力をかき立て、作品にさらなる深みを与えます。

例えば、山水画においては、山や水の描写だけでなく、その周りの空間の使い方も極めて重要です。画家は、自然の大きさや静けさを留白を通じて表現し、見る人に感情的な共鳴を促します。これにより、水墨画は単なる視覚的なアートを超え、観る人の精神にまで影響を与える力を持つのです。

3. 水墨画のテーマ

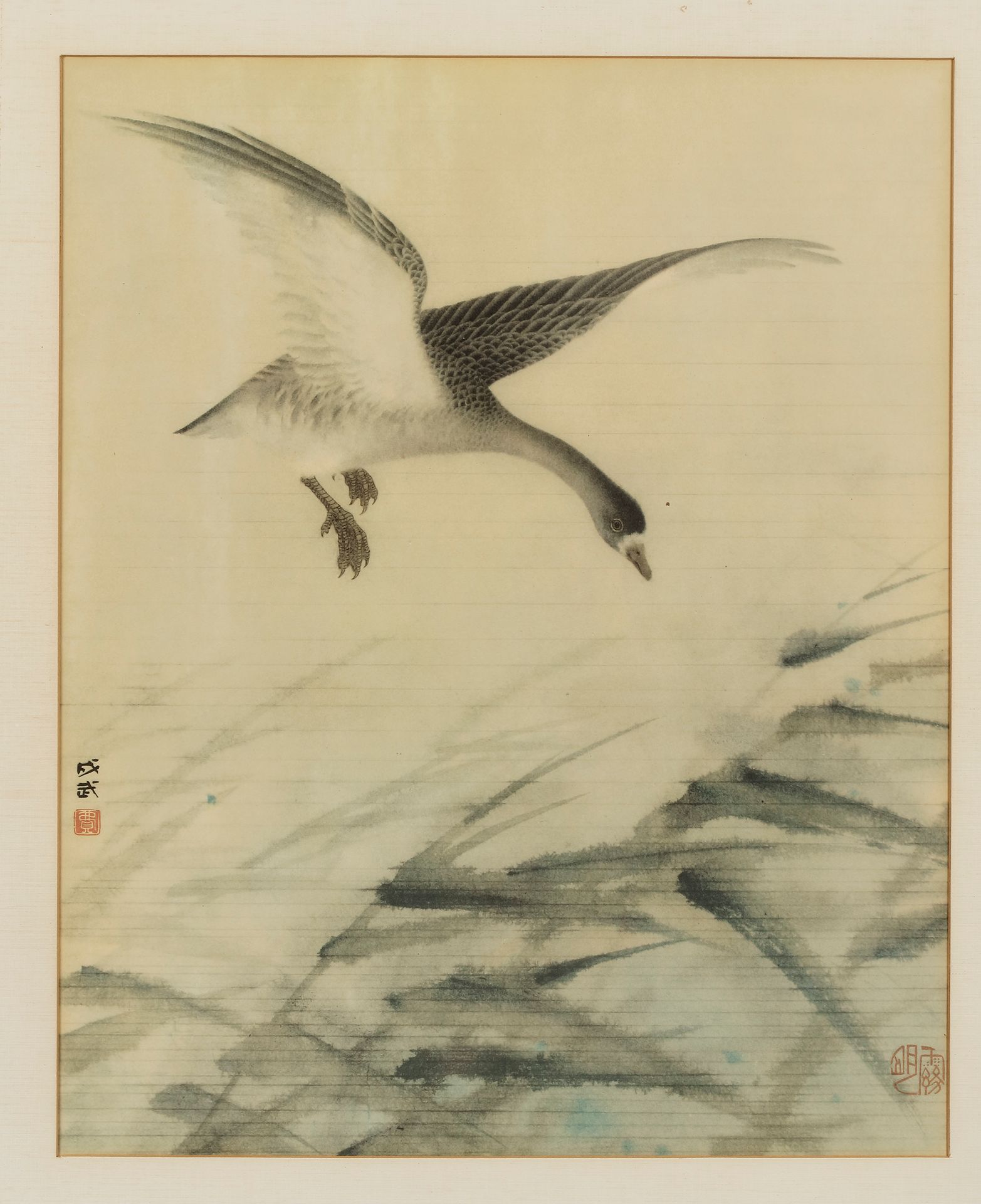

3.1. 自然の描写

水墨画の大きなテーマの一つに自然があります。山や川、樹木や花々など、自然の美しさを表現するために様々な技法が駆使されます。例えば、山の描写では、墨の濃淡を使い分けて陰影をつけることで、立体感が生まれます。これにより、観る人には迫力を感じさせることができます。

特に、四季の移ろいを表現するために、水墨画は非常に効果的です。春の桜や夏の青々とした緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、さまざまな自然の変化を捉えることで、作品に深い感情を加えます。このような作品は、見る人に感動を与え、時には自らの内面を見つめ直す機会を提供してくれるのです。

3.2. 人物画の表現

水墨画では、人物画も重要なテーマとして扱われます。特に、書道や詩と組み合わせた作品が多く、人物の表情や動作を通じて、特定の物語やメッセージを伝えるスタイルが一般的です。これにより、単なる肖像画とは異なり、より深い意味を持つ作品が生まれます。

例えば、古代の賢者や詩人を描いた作品では、その人物の知恵や感情が筆致に込められています。優雅な姿勢や、微細な表情の描写によって、観る者はその人物の内面を感じることができます。これが水墨画の魅力であり、見る人を物語の中に引き込む力を持っています。

3.3. 抽象画としての可能性

水墨画は、実写にとらわれない抽象的な表現も可能です。模様や形を自由に組み合わせて、見る人に強い印象を与えることができます。このような作品では、技法やテーマが一切無視され、ただ純粋な感情や思想が重要視されます。

最近では、現代アートの流れの中で水墨画が再解釈され、新しい形の表現が模索されています。例えば、色彩を使ったり、異なる素材を組み合わせたりすることで、従来の水墨画とは異なる印象を与える作品が増えています。このような動きは、水墨画の伝統を守りながらも、新しい可能性を探る素晴らしい試みです。

4. 水墨画のワークショップ

4.1. 初心者向けのクラス

水墨画のワークショップは、初心者にとって魅力的な体験となります。特に基本的な筆使いや墨の扱い方を学ぶことで、短期間で自分の作品を作る楽しさを味わえます。初心者向けのクラスでは、まず基礎的な技術に焦点を当て、段階を踏んでスキルを身につけることができます。

講師は、初めて水墨画に触れる参加者に対し、丁寧に指導します。例えば、「この筆はこう使います」といった具体的な説明を交えながら、自分の表現をどうやって具現化するかを一緒に考えてくれます。このプロセスを通じて、参加者は自分自身のスタイルを見つける手助けを受けながら、自分の作品を完成させることができるのです。

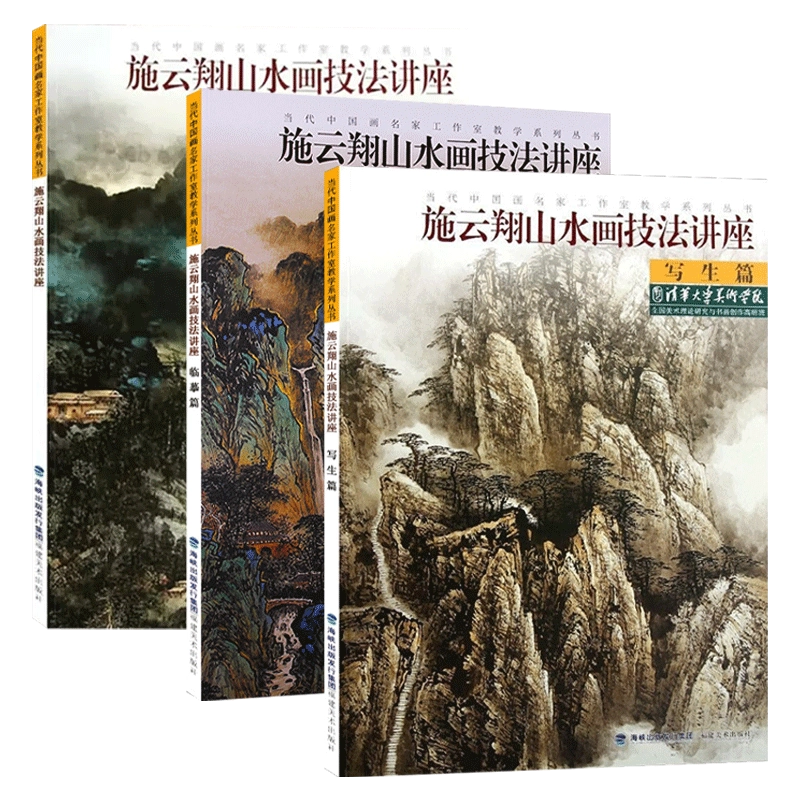

4.2. 上級者向けの講座

上級者向けのワークショップでは、より深い技術や哲学に踏み込んで行われます。参加者は自身のスタイルを磨くため、自由な表現が求められます。このような講座では、芸術の歴史や理論を学びながら、実践的な技法を使いこなすことが強調されます。

また、上級者向けでは、参加者がテーマを持って作品を制作することが奨励されます。特定の感情やメッセージを伝えるための方法を探求し、それを水墨画として具現化するプロセスは、非常に充実したものとなります。このような環境での交流は、他の参加者からの刺激やインスピレーションを受け取る機会ともなります。

4.3. 現地体験の重要性

水墨画を学ぶ上で、実際に現地での体験がとても重要です。伝統的な市場や自然の中で墨や筆を選ぶ体験は、創作の源泉となります。また、自然の中で感じた感覚を水墨画に反映させることで、より豊かな作品が生まれます。

さらに、地元の画家との交流や対話を通じて、技術だけでなく文化への理解も深まります。このような現地体験は、水墨画の魅力をより直接的に体感する貴重な機会です。参加者は自らの感性を磨き、創作活動に対する新たな視点を得ることができるでしょう。

5. 水墨画と他の絵画技法の比較

5.1. 油絵との対比

水墨画と油絵は、それぞれ異なる特性を持つ芸術形式です。まず、油絵は色彩の豊かさや多様性が特徴で、 layering(重ね塗り)することで奥行き感を表現することができます。一方、水墨画は墨の濃淡で形成される陰影と留白の表現が魅力であり、より抽象的かつ精神的な印象を与えます。

また、油絵は乾燥に時間がかかるため、一度描き始めたら途中での変更が難しいのですが、水墨画は乾燥が早いため、その場での即興性が求められることが多いです。この違いにより、画家はそれぞれの技法に応じたアプローチを取ることになります。水墨画の即興性は、感情や気持ちをそのまま表現することが可能で、作品に対する襞を生むのです。

5.2. 水彩画との違い

水彩画は、色彩の透明感や明るさが魅力の一つです。水分を多く含むことで、光の効果を利用した表現が可能です。一方、水墨画は、墨と水の組み合わせによって、濃い部分と薄い部分を対比させることが重視されます。水彩画においては、彩色が主役となるのに対し、水墨画では墨そのものの特性が作品の根幹を成すのです。

さらに、水彩画は味わいのある色合いを楽しむため、完成度を高めるためにはかなりの練習が必要となることが多いですが、水墨画は、筆使いや墨選びによって、より直感的なアプローチが可能です。このため、どちらの絵画形式もそれぞれの魅力を持ちながら、異なる楽しみ方ができるのです。

5.3. 日本画との相互影響

水墨画と日本画は、それぞれが持つ文化的背景や技術の違いから、互いに影響を与え合っています。特に、日本画は和の美を重視し、色彩や模様の表現で独特のスタイルを確立していますが、水墨画の影響を受けた部分も多々あります。たとえば、初期の日本画に見られる淡い墨の使い方は、水墨画との関係が強いことがわかります。

また、日本画の技法である「春画」や「浮世絵」は、風景や人物の表現において水墨画から影響を受けたことが知られています。このように、両者はそれぞれの文化の中で、互いに技法やテーマを取り入れながら発展してきたのです。特に現代においては、技法の融合が進み、新たな表現が生まれることも多いです。

終わりに

水墨画は、その奥深い歴史や技法、多様なテーマを持つ特異な芸術形式です。他の絵画技法との比較を通じて、その魅力や独自性が浮き彫りとなります。ワークショップや現地体験を通じて学んでいくことによって、水墨画の持つ真の美しさや力を感じることができます。これらの要素を理解し、自身の感性を活かした作品を生み出すことができれば、水墨画の世界に深く沈み込むことができるでしょう。どの技法にもそれぞれの魅力があり、学ぶことで新たな視点を持つことができるのです。水墨画は、その道のりに豊かな体験と感動をもたらしてくれることでしょう。