水墨画は、中国の伝統的な絵画技法であり、深い歴史と文化的背景を持つ芸術形式です。この技法は、墨と水を主な素材として使用し、抑えた色彩と流れるような筆使いで知られています。しかし、水墨画は単なる伝統的な芸術にとどまらず、国際的にも広がりを見せています。現代では、アート界の舞台で独自の位置を占め、多くのアーティストがこの技法を取り入れ、新たな表現を模索しています。この記事では、水墨画の歴史、技法、国際的な交流、そして現代の普及状況に触れながら、この魅力的な芸術形式に迫っていきます。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

水墨画の起源は、古代中国にさかのぼります。具体的には、漢代(紀元前206年 – 紀元220年)にその基礎が築かれ、唐代(618年 – 907年)にその技術が発展したと考えられています。初期の水墨画は、主に書道と密接に結びついており、筆の運び方や墨の使い方には書道の影響が色濃く表れています。特に、王羲之の書からは水墨画における筆使いのエッセンスを感じることができます。

この時期の水墨画は、風景画や花鳥画など、さまざまなテーマで描かれました。初期の作品は、写実的な表現が多かったものの、やがて精神性や抽象的な要素が加わり、より詩的な表現が可能になりました。この変化は、特に宋代(960年 – 1279年)に顕著で、名高い画家である范寛や李成の作品は、自然を愛でる心象や哲学的なテーマを反映した素晴らしい作品が多く存在します。

1.2 主要な歴史的時代

水墨画は、歴史を通じてさまざまな時代にわたって発展してきましたが、特に宋代と元代(1271年 – 1368年)において大きな変革が見られます。宋代には、学問や文化の発展に伴い、画家たちは風景画に特化した作品を数多く制作しました。当時の画家たちは、自然の美しさを捉えることに熱心で、その成果として「山水画」というジャンルが確立しました。山水画は、自然景観を描くだけでなく、画家の内面的な世界観や哲学を表現する手段ともなりました。

元代に入ると、水墨画はさらに多様化し、様々なスタイルが現れました。この時期、元朝の影響を受けた画家たちは、より自由な表現を追求し、派手な色彩や大胆な筆使いが特徴の作品も増えました。特に、元代の画家、倪瓚や黄公望などは、その独特なスタイルで後世の画家たちに多数のインスピレーションを与えました。

明代(1368年 – 1644年)や清代(1644年 – 1912年)においても、水墨画は引き続き栄え、名画家たちが数多く誕生しました。特に清代の呉昌碩や徐悲鴻は、伝統を重んじながらも新しい表現技法を取り入れることで、水墨画の発展に寄与しました。こうした歴史的背景の中で、水墨画は次第に中国文化の象徴ともなり、その技法や思想が現代にも影響を与えているのです。

1.3 名画家とその作品

水墨画の歴史を語る上で欠かせない存在が、数々の名画家たちです。例えば、宋代の李公麟は、精緻で優美な作品を残したことで知られています。彼の作品は、動物や花を生き生きと描き出し、その細やかな筆使いは見る者を惹きつけます。また、元代の倪瓚は、山水画の巨匠として名を馳せています。彼の作品には、自然の力強さや静寂が表現されており、見る者に深い感動を与えます。

明代の沈周は、古典的な技法を駆使しつつも、自身のスタイルを確立したことで有名です。彼の作品には、強い個性が感じられ、色彩や構成において大胆さが際立っています。また、清代の呉昌碩は、書道と絵画を融合させた作品で知られています。彼の作品には、書の要素が色濃く現れており、まるで筆線が踊っているかのようです。

これらの名画家たちの作品は、単に視覚的な美しさを追求するだけでなく、哲学的な視点や感情をも表現しており、それが水墨画の魅力を一層引き立てています。彼らの作品は、時を超えて多くの人々に感動を与え、今なお愛され続けているのです。

2. 水墨画の技法

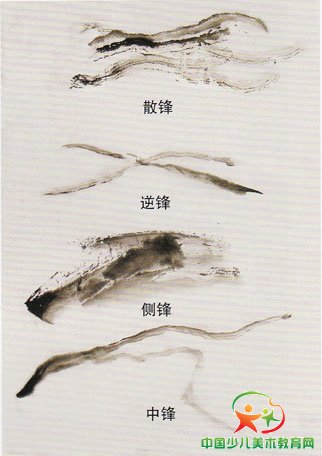

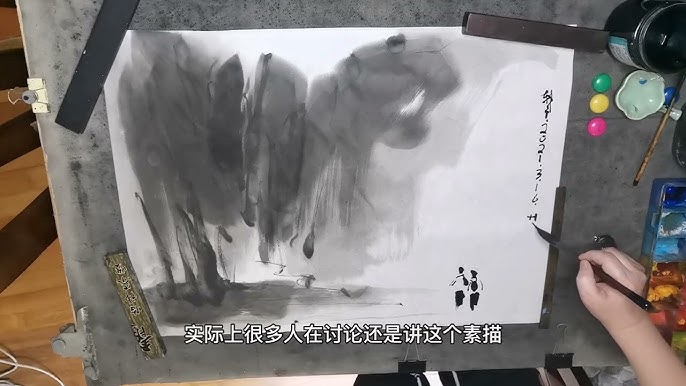

2.1 筆使いの基本

水墨画において最も重要なのは、筆使いです。筆の持ち方や運び方によって、作品の印象は大きく変わります。水墨画は、一般的に細い筆を使用して描かれるため、筆先の動きが非常に重要です。具体的には、筆を柔らかく持ち、力を入れずに滑らかに動かすことが基本です。このような筆使いを身に付けることで、線の太さや強弱を自在に操れるようになります。

筆使いの基本を理解するためには、まず「点・線・面」を意識することが大切です。点は、表情や感情を示す要素として重要で、例えば一つの点によって作品に命が宿ることもあります。しかし、点だけではなく、線や面を組み合わせることで、より豊かな表現が可能になります。水の流れや風の動きを表現するためには、筆を上下左右に動かし、観察力を養うことが不可欠です。

さらに、筆の使い方には、独特のリズムやバランスが求められます。このリズムを意識しながら描くことで、作品全体に統一感が生まれ、見る者にも心地よさを与えることができます。水墨画における筆使いは、まさに心の表現となり、技術や経験と同時に、画家の個性が色濃く反映される部分なのです。

2.2 墨と水の融合

水墨画の最大の特徴の一つが、墨と水の融合による独自の表現性です。水墨画では、墨の濃淡や水の使い方によって、作品に深みや立体感を与えることができます。墨を濃く使うことで、陰影をつけたり、力強さを表現したりすることが可能です。一方で、薄い墨や水を使うことで、柔らかさや儚げな印象を持たせることができます。

墨の濃淡を意識することで、作品全体に豊かな表情が生まれます。例えば、山の遠景を描く際には、薄い墨を使って霧や霞の表現をすることが一般的です。この薄さが、自然の奥行きを与える重要な要素となります。また、滝や流れを描く際には、墨と水を巧みに混ぜることで、動きや流れを感じさせる表現が可能になります。

さらに、墨と水の融合には、画材の役割も重要です。良質な墨を使用することで、発色や表現力が向上します。近年では、伝統的な墨の製造法が見直され、高品質な墨が再評価されています。そのような墨を使用することで、画家は自身の表現力を最大限に引き出すことができるのです。

2.3 色彩と表現技法

水墨画は基本的に墨を主体とした作品ですが、近年では色彩の取り入れが進んでいます。色彩を使うことで、作品の印象を大きく変えることができ、より多様な表現が可能となります。特に、淡い色合いを加えることで、季節感や感情を強く表現することができるようになります。

色彩を用いる技法の一つとして、「彩墨」や「コラージュ」があります。「彩墨」とは、薄い色を重ねることで、鮮やかさや深みを持たせる手法です。この技法を使うと、花や風景に生命感が加わり、見る者に安心感や感動を与えます。また、「コラージュ」では、さまざまな素材を取り入れた作品が生まれ、従来の水墨画とは違った新しい方向性を提案しています。

また、特に大切なのは、色彩を用いる際も水墨画特有の墨の濃淡を意識することです。この融合によって、作品に独自の奥行きが生まれ、見る者を惹きつける力が増します。さらに、色彩と墨を組み合わせることで、作品に動きやリズムを与えることができます。色と墨のバランスを考えながら描くことは、非常にチャレンジングですが、その分、作品が持つ力は確かなものになります。

3. 国際的な交流の歴史

3.1 水墨画の海外進出

水墨画は、中国国内だけでなく、国際的にもその魅力を広げてきました。初めて水墨画が海外に伝わったのは、唐代のアジア各国との交易によるもので、特に朝鮮半島や日本では大きな影響を受けました。唐の文化が伝わる際、書道や水墨画は高く評価され、多くの留学生が中国に学ぶことによって、その技法が広まりました。

特に日本の水墨画は、中国の影響を受けながらも独自の進化を遂げました。桃山時代から江戸時代にかけて、雪舟や如庵といった画家たちが水墨画の巨匠として名を馳せました。彼らは中国の技法を日本に取り入れつつ、日本独自の美意識や風景感覚を加えた作品を制作し、結果として世界的な評価を受けることになりました。

さらに、19世紀以降、欧米でも水墨画に対する関心が高まり、アート界での注目を集めるようになりました。この頃、アメリカやヨーロッパの美術館に中国の水墨画が展示され、多くのアーティストがこの技法に魅了されるようになりました。特に印象派の画家たちは、東洋の影響を受けて作品制作を行い、結果として水墨画は国際的なアートシーンにおける重要な位置を占めるようになったのです。

3.2 東アジアにおける影響

水墨画は、東アジア各国に広がるとともに、それぞれの文化や歴史に影響を与えました。特に韓国では、朝鮮時代以降に水墨画が広まり、「水墨山水画」という新たなスタイルが生まれました。韓国の水墨画家たちは、中国の技法を基にしつつも、韓国の自然や風俗を反映した作品を制作しました。これにより、韓国独自の美的表現が誕生し、国際的な評価を得ることとなりました。

また、日本でも水墨画は大きな影響を与え、中国の技法に加えて和風の要素が融合しました。特に、江戸時代には水墨画の流行が見られ、さまざまな流派が誕生しました。日本の画家たちは、独自の風景や情景を描くことで、水墨画をさらに発展させました。そして、日本の水墨画は、後に西洋のアーティストたちにも影響を与えることとなります。

このように、水墨画は単に一つの国の文化にとどまらず、東アジア全体に影響を及ぼす重要なアート形式として成長してきました。それぞれの国での発展が促進され、結果として地域ごとの多様性を生み出し、国際的なアートシーンの一部として位置づけられるようになったのです。

3.3 西洋との出会い

19世紀末から20世紀初頭にかけて、西洋と中国の接点が増え、水墨画は新たな注目を浴びることとなります。この時期、西洋のアーティストたちは、東洋のアートに対する興味を高め、特に水墨画に象徴されるミニマリスティックな表現に引き寄せられました。多くの画家が博物館やコレクションを訪れ、中国の水墨画に対する理解を深め、影響を受けました。

特に、フランスの印象派画家たちは、水墨画に見られる色彩の使い方や筆致の自由さを模索し、彼らの作品に新たな風を吹き込む要因となりました。例えば、マネやドガといった画家たちは、中国絵画に触発され、より自由で動的な表現を追求するようになります。さらに、ピカソやマティスもまた、東洋の美術に触れることで、自らのスタイルに多くのインスピレーションを与えられました。

このようにして、水墨画は西洋アートシーンでも評価されるようになり、その影響は現代美術にも残っています。従来の境界を越えて、多様性や新しい視点を提供することで、今後も国際的なアート界において重要な役割を果たし続けることでしょう。

4. 現代における水墨画の普及

4.1 中国国内における動向

現代において、中国国内では水墨画が復興の兆しを見せています。都市化が進む中で、多くの若いアーティストたちが水墨画の伝統を受け継ぎながらも、新しいスタイルや技法を探求しています。例えば、現代の水墨画は、伝統的な技法を用いながらも、モダンなテーマや視点を取り入れることで、より一層魅力的な作品へと進化しています。

また、アートの教育機関でも水墨画のコースが増え、多くの学生がこの伝統的な技法を学ぶ機会を得ています。大学や専門学校では、水墨画の基本技術から応用技術まで幅広くカバーされており、技術を習得するだけではなく、個々の感性を大切にした創作が促されています。こうした動きは、水墨画の未来を明るく照らす要素となっているのです。

さらに、最近では現代のデジタルアートや視覚芸術との融合も進んでいます。アーティストたちは、従来の水墨画の技法にデジタル技術を組み合わせ、新たな表現方法を模索しています。このような実験的な取り組みは、若い世代を中心に多くの支持を集めており、現代美術の一部として水墨画が重要視されるようになっているのです。

4.2 海外での教室と展覧会

日本やアメリカ、ヨーロッパといった国々でも、水墨画の人気が高まっています。近年、海外のアートシーンでは、中国の伝統文化への関心が高まっており、専門の教室やワークショップが開催されています。これにより、多くのアート愛好者が水墨画の技法を学ぶ機会を得ています。

例えば、アメリカのカリフォルニア州にある美術館では、定期的に水墨画のワークショップが開催されており、参加者は実際に筆を持って描く体験を通じて、技法だけではなく、その背後にある文化や歴史についても学ぶことができます。このような体験を通じて、多くの人々が水墨画の魅力に触れ、アートに対する見方が広がっています。

また、国際的な展覧会でも水墨画が紹介される機会が増え、さまざまな国のアーティストが一堂に会し、多様な表現を見せる場として重要な役割を果たしています。これによって、国境を越えた交流が生まれ、視覚アートの多様性が広がっています。エキシビションを通じて、さまざまな国のアーティストが水墨画を共通のテーマとし、互いの文化や視点を交換し合う姿は、国際的なアートの発展にとって貴重な財産となっています。

4.3 現代アーティストの動き

現代のアーティストたちは、水墨画の伝統を受け継ぎつつも、新しい探求を行っています。例えば、作品のテーマに社会問題や環境問題を取り入れることで、現代の視点から表現を模索しています。これにより、水墨画は単なる美術としてではなく、メッセージを伝える手段としても位置づけられるようになりました。

現代の水墨画における重要な動きの一つとして、パフォーマンスアートとの融合が挙げられます。アーティストたちは、リズムに合わせて筆を持ち、動きながら紙に表現することで、絵画の創造過程自体をアートとしています。こうした動きは、従来の水墨画の枠を超え、新たな視覚体験を提供するものとなっています。

また、著名な現代水墨画家の一人である徐悲鴻は、西洋画と水墨画を融合させた作品を多く手掛けています。彼は、伝統的な水墨画の技法を基盤としながらも、独特な視点を持つ作品を制作することで、国際的に評価されています。このような取り組みは、水墨画の未来に可能性を与え、さらに多くの人々にその魅力を広げています。

5. 水墨画の未来

5.1 新しい技法の探求

水墨画の未来において、画家たちは新しい技法の探求を続けています。伝統的な手法にとらわれず、現代の技術や素材を取り入れることで、さらなる創造的な表現が可能となっています。たとえば、アクリル絵具やインクを使った新しい手法が試みられ、よりダイナミックで独自のテイストを持つ作品が生まれています。

現代アートとしての水墨画は、他のメディアとのコラボレーションを通じても進化を続けています。デジタル技術を駆使して、画像やアニメーションを通じた表現方法を探求する動きも増えており、これが新たなファン層を獲得する要因となっています。さらに、バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を使った水墨画の体験も登場しており、アートの楽しみ方が多様化しています。

これらの新たな技法は、従来の水墨画を守るだけでなく、未来に向けた可能性を切り開くものです。水墨画がどのように進化していくのか、その展望は非常に楽しみです。

5.2 デジタルアートとの融合

デジタルアートは、現代のアートシーンにおいて急速に広がりを見せていますが、水墨画も例外ではありません。最近では、デジタル技術を取り入れた作品が増え、伝統的な技法を基にした新しい表現スタイルが生まれています。たとえば、タブレットやデジタルペイントソフトを使って、水墨画の線描や色彩をデジタル空間で再現するアーティストが増えています。

このようにデジタル技術を取り入れることで、アーティストはリアルタイムでの描画が可能となり、即興的な表現が強化されます。さらに、作品をデジタル化することで、SNSやオンラインプラットフォーム上で広く普及し、多くの人々に作品を届ける機会が増えました。これによって、水墨画の特性を持った新たなアートの形が生まれつつあるのです。

また、デジタル環境において、国際的な共同制作やコラボレーションが盛んになっています。さまざまな国のアーティスト同士がオンラインで作品を制作し、お互いの技術や文化を融合させることで、国境を越えたアートが生まれる機会が増加しています。この流れは、水墨画が国際的なアートの舞台でますます重要な存在となる要因です。

5.3 グローバルな視点での評価

水墨画は、今後ますますグローバルな視点での評価を受けることになるでしょう。伝統的な技法が持つ美しさだけでなく、現代アートとしての可能性が注目されています。多くのアーティストが水墨画の魅力を訴え、国際的なアートイベントや展覧会に参加しています。また、各国の美術館での常設展示も増え、この美術形式に対する関心が高まっています。

特に近年は、国際交流プログラムやアートフェスティバルが増え、アーティストたちが水墨画を通じてさまざまな文化を体験し、互いに理解を深める場が設けられています。このような動きは、水墨画が持つ多様な表現を広め、さらに根付かせる要素となっています。

水墨画は、多様性や国際性を持つ作品として今後も進化し続けることでしょう。若い世代のアーティストたちが新しい道を切り開くと同時に、伝統を守ることで水墨画は未来においても大きな役割を果たし続けると期待されます。

終わりに

中国の水墨画は、豊かな歴史と独自の技法を有し、国際的な交流を通じて多くの文化と融合し、進化を続けています。国内外で広がりを見せるこの伝統的なアート形式は、将来的にも新たな表現方法を取り入れながら、アートシーンにおいて重要な存在であり続けることでしょう。水墨画が持つ普遍的な魅力と可能性は、今後も多くの人々に感動を与え続けるに違いありません。