中国の妖怪は、古くから人々の生活や文化に深く根ざし、多くの伝説や物語を生み出してきました。妖怪は単なる恐ろしい存在ではなく、人間との関係が非常に多様で複雑です。本記事では、妖怪と人間の関係について、定義や起源、共存の形、対立の側面、さらには現代に至るまでの影響について掘り下げていきます。

1. 妖怪の定義と起源

1.1 妖怪とは何か

妖怪(ようかい)とは、一般的に超自然的な存在や異形の生物を指します。日本語の「妖怪」という言葉は、元々は中国の「妖怪」と同根ですが、さまざまな文化や地域によって意味が変わってきました。妖怪は、さまざまな形で表現されることがあり、中国の文献には山や水、木々に宿る精霊や、具体的に人間に影響を与える存在として描かれています。

妖怪の特徴には、まず人間からの視点が大きく影響しています。人々は妖怪に対する恐れや敬意を持ち、それが妖怪の姿や行動に反映されています。例えば、干ばつのような自然災害は、妖怪による仕業と考えられたため、彼らをなだめるための祭りや儀式が行われました。このように、妖怪は人間の文化において自然界の象徴やメタファーとして機能してきたのです。

1.2 妖怪の歴史的背景

中国の妖怪に関する記録は、古代の文献にさかのぼります。「山海経」や「楚辞」など、古代の文書にはさまざまな妖怪の記述が存在します。これらの文献には、山に住む山神や水の精霊が登場し、それらがどのように人間の生活に影響を及ぼしたかが記録されています。古代中国では、妖怪は自然現象や運命の象徴として信じられており、人々はそれに基づいた儀式を行っていました。

時代が進むにつれて、妖怪は文人の創作物としても発展し、『聊斎志異』のような物語集の中で個性豊かな妖怪が描かれるようになりました。これらの物語は、単に怖がらせるためだけでなく、人生の教訓や人間関係の深さを描くための手段としても利用されています。また、道教や仏教の影響も受け、妖怪は単なる脅威から人間の教えを促す存在へと変化していきました。

1.3 地域ごとの妖怪の特徴

中国は広大な国であり、各地域ごとに独特の妖怪が存在します。たとえば、南方の水辺には「水鬼」と呼ばれる妖怪が住んでいるとされ、農作業をする人々に災難をもたらすと恐れられています。一方で、北方では「狼妖」といった、狼に似た妖怪が出没すると信じられています。これらの妖怪は、それぞれの地域の文化や風習と密接に関連しています。

また、漢民族だけでなく、少数民族の文化にも多くの妖怪の伝説が存在します。たとえば、チベット文化には「光鬼」と呼ばれる胎内に宿る魂の姿があり、この幽霊的存在は非常に神秘的なものとして扱われています。このように、地域ごとの妖怪は、その地の文化や歴史と結びついており、それぞれの地域の人々の生活に影響を与えてきたのです。

2. 妖怪と人間の共存

2.1 妖怪信仰の Evolution

歴史的に見て、妖怪に対する信仰は時代とともに変化してきました。古代では、妖怪は主に自然の力や霊的な存在として恐れられ、祭りや儀式を通じてその存在を受け入れる形が取られていました。しかし、近代に入ると、妖怪信仰は単なる恐怖の対象から、文化的なアイコンへと変化しました。

現代では、妖怪に対する信仰は変わりつつあります。都市化が進む中で、しばしば人々の生活からは妖怪の存在が忘れられがちです。しかし、地域の伝承や祭りを通じて、妖怪に対する理解や意識は今も残っています。それに伴い、現代のアートや文学において妖怪は新たな視点から再解釈され、価値観の変化が反映されています。

2.2 民間伝承における妖怪の役割

妖怪は民間伝承や民話の中で重要な役割を果たしています。伝説の中で妖怪は時に主人公になり、時に教訓を教える存在として描かれます。たとえば、ある田舎の村では、子どもたちへの教訓として「狐に注意せよ」という話があり、狐という妖怪は狡猾さを象徴しています。この教訓は、子供たちに注意深さや社会規範を学ばせるためのものです。

また、妖怪は地域社会におけるアイデンティティの形成にも寄与しています。特定の妖怪にまつわる伝承が流布することで、その地域に住む人々の結びつきが強まり、共通の文化的な基盤が養われます。このような民間伝承は、世代を超えて受け継がれ、文化の一部として、人々の生活と密接に関わっています。

2.3 日常生活における妖怪の存在

妖怪は日常生活においても見過ごされがちではありますが、実際には色々な形で身近に存在しています。道端の小さな祠や地元の祭りの中で、妖怪を祀ることが一般的です。たとえば、特定の日には「山神」を奉る祭りが行われ、住民たちはその日に山へ行き、妖怪を迎えることを通じて自然との調和を謳歌します。

また、現代社会においても妖怪の存在は、人々の会話やユーモアの中で生きています。友人同士の雑談の中で、「あなたの家にこの妖怪が住んでいるかもしれない」というような表現が使われ、妖怪の存在が身近に感じられるものとなっています。こうした軽いジョークも、妖怪が文化的なアイコンとして生存している表れです。

3. 妖怪と人間の対立

3.1 妖怪がもたらす災厄

妖怪はしばしば人間に対して災厄や危険をもたらす存在と見なされてきました。特に、自然災害や戦争が起こった際には、妖怪の仕業と考えられることが多かったのです。たとえば、洪水が発生するたびに、地域の人々は「水鬼」が怒った結果だと考え、祭りや祈りを通じて鎮めようとしました。こうした現象は、妖怪が持つ不安定さや恐ろしさを象徴しています。

また、その恐怖心は古来より語り継がれている物語の中にも表れています。ある伝説では、妖怪の影響で村全体が疫病に見舞われ、その恐怖から人々は妖怪退治のための勇敢な者を募りました。このように、妖怪の存在は人々に恐怖を与えつつも、同時に結束を促す要因ともなっていました。

3.2 人間の妖怪退治の物語

人間と妖怪の闘争は、古くからさまざまな物語や伝説に描かれてきました。特に、勇気ある人々が妖怪を退治するストーリーは、「英雄伝説」として多くの人に語り継がれています。代表的なものに『西遊記』や『白蛇伝』があり、これらの物語では、妖怪との戦いを通じて友情や勇気、知恵を学ぶ姿が描かれています。

これらの伝説では、妖怪はしばしば人間にとっての敵として描かれています。しかし、一方で妖怪を退治することで人々が成長し、困難を乗り越えていく様子から、向き合うことで得られる知恵や教訓も浮かび上がります。妖怪との戦いは、決して単なる対立だけではなく、人間同士の絆を深めるための強いメタファーともなっています。

3.3 妖怪に対する恐怖と敬意

妖怪に対する感情は恐怖だけではなく、一定の敬意も含まれています。多くの地域で妖怪を畏れつつも、それを受け入れるための方法として祭りや儀式が行われてきました。これによって、妖怪に対する恐れを軽減し、共存の道を探る姿勢が排出されています。

さらに、妖怪に対する敬意は「先祖の魂」と同一視され、単なる悪者としてではなく、地域共同体の一部としての存在を認識されることが多いのです。人々は妖怪を恐れつつも、彼らが持つ知恵や力を理解し、彼らとの関係を築くために努力しています。こうした姿勢は、文化や宗教の枠を超えて、より広い共同体の存在を意識する助けとなっているのです。

4. 妖怪との交流の例

4.1 妖怪と友好的な関係を持つ人々

中国のいくつかの地域には、妖怪と友好的な関係をもつ人々の姿が見受けられます。特に、山岳地域や農村では、地元の妖怪を信仰することでその土地の恵みを受けようとするフィロソフィがあります。たとえば、特定の妖怪を祀ることで良い収穫が得られると信じられており、村人たちが協力して祭りを開催し、その妖怪を讃える光景が見られます。

このような交流は、特定の妖怪に対する祭りや儀式を通じて継承されてきました。水や風の精霊が豊作をもたらすと信じられ、地域の毎年の祭りでは、その妖怪に感謝するための儀式が行われます。それにより、地域社会の結束が強まり、共通の文化やアイデンティティが育まれることにもつながります。

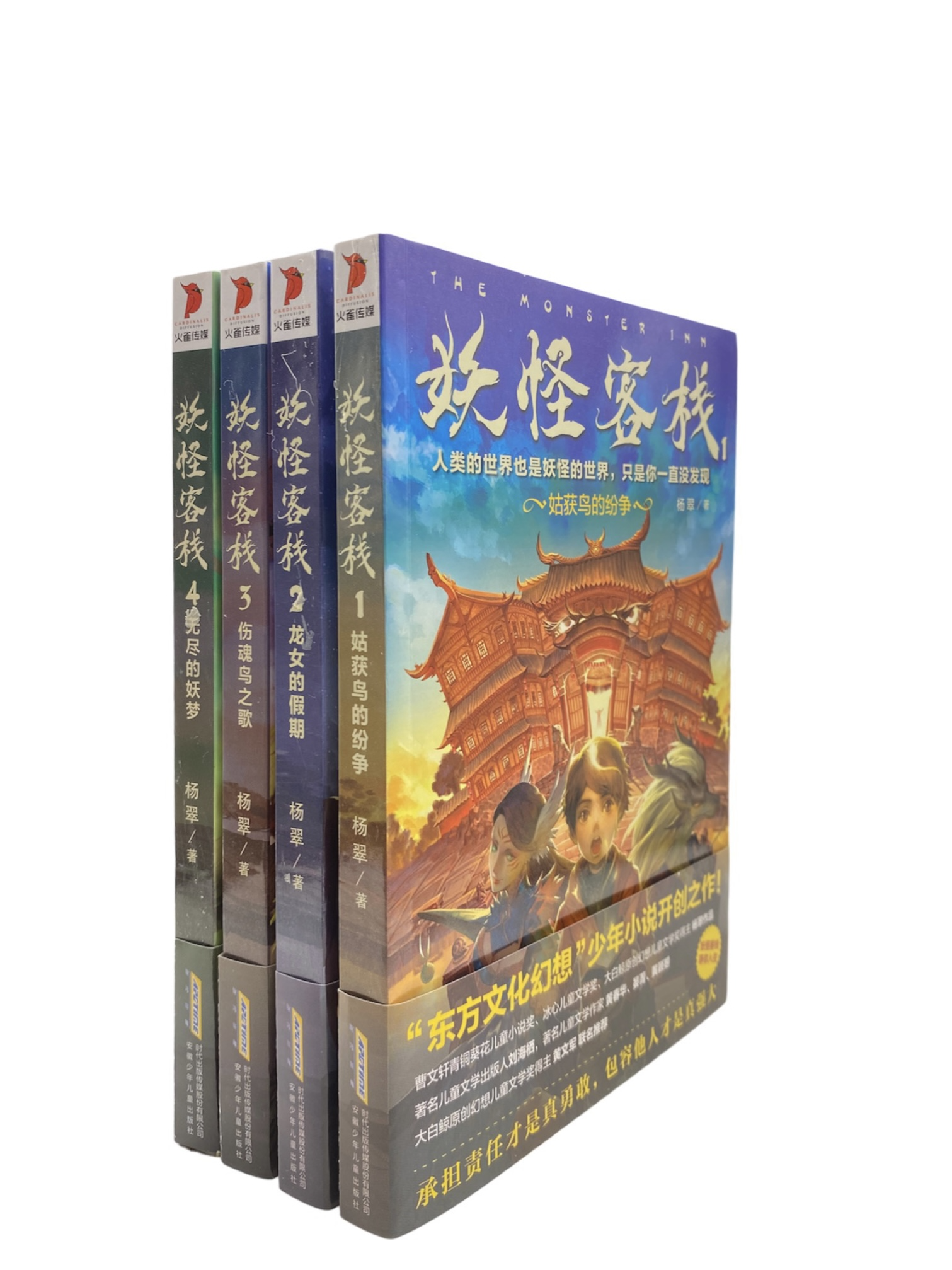

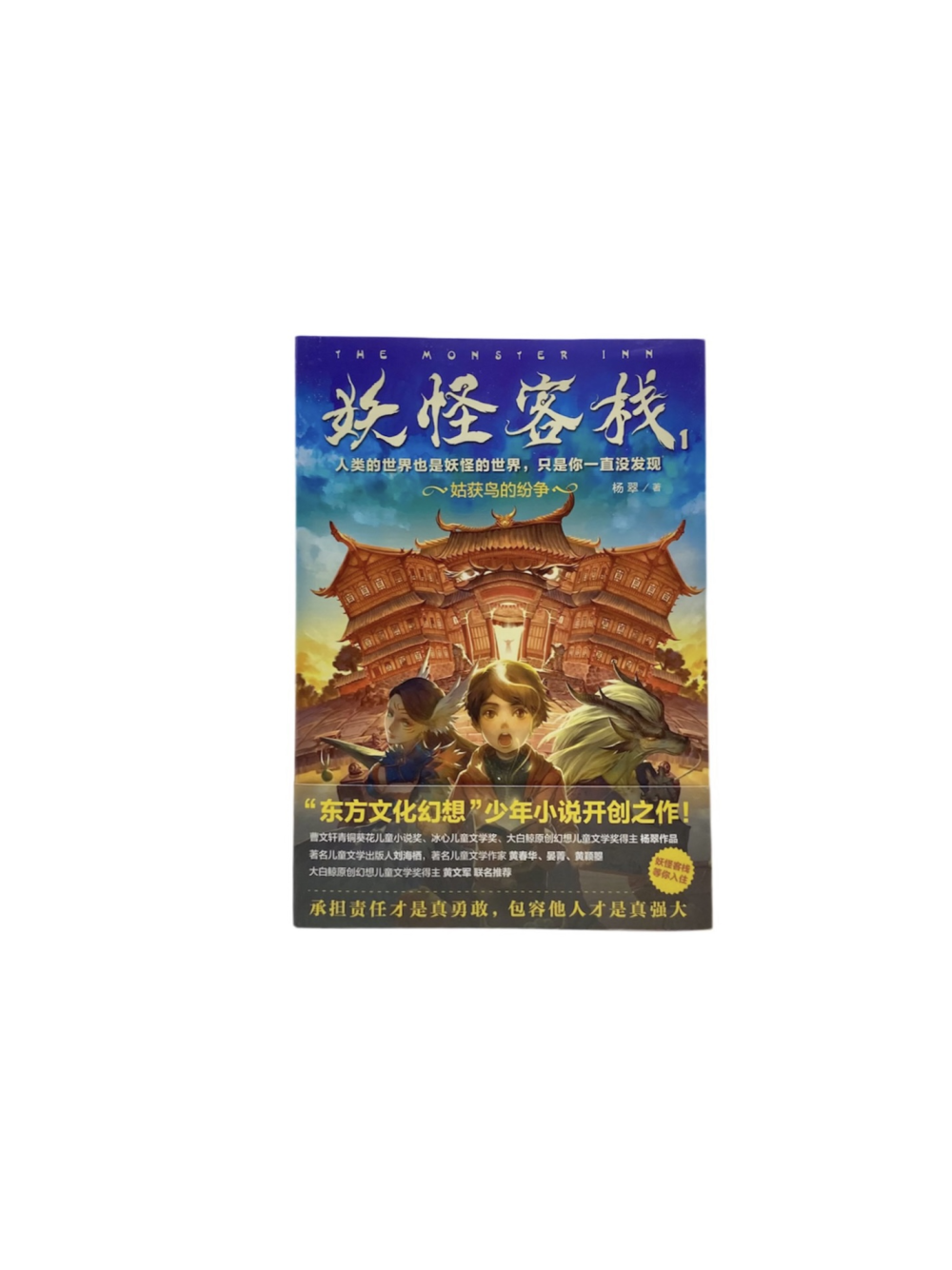

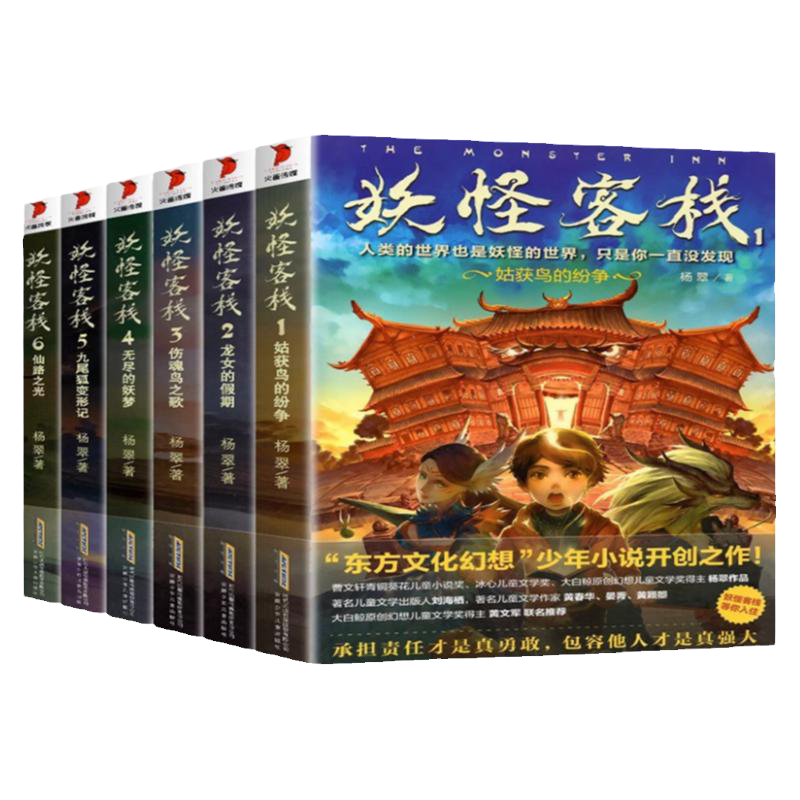

4.2 妖怪との結びつきを描いた文学作品

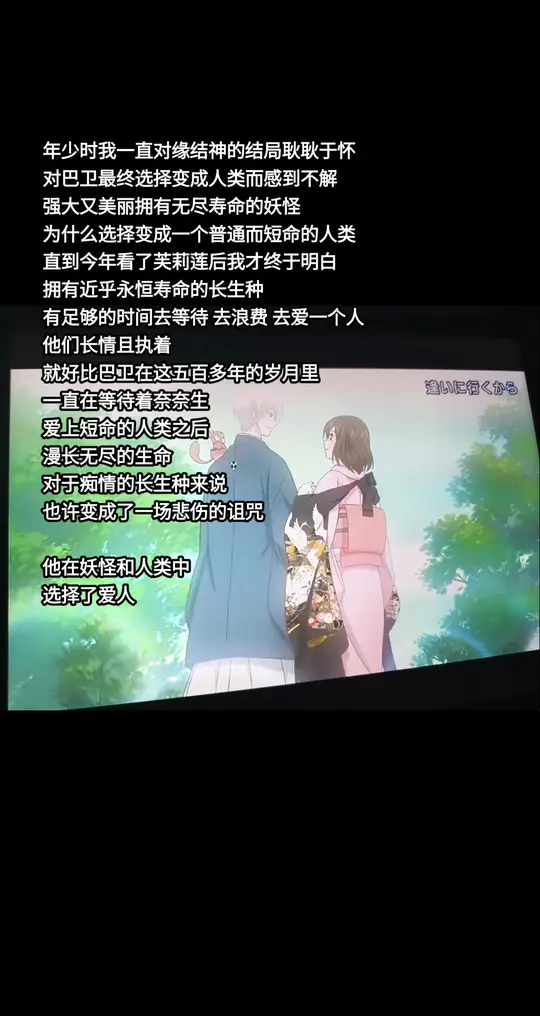

妖怪との交流に関する文学作品は、古くから多数存在しています。特に、古典文学においては、人間と妖怪の対話や交流が描かれることが多く、深い教訓を含むストーリーが展開されます。例えば、『聊斎志異』の中には、妖怪との出会いを通じて人間が成長する物語が数多く存在します。

これらの作品では、妖怪との関係が単なる敵対とはならず、互いに理解し合うことで新たな知識を得る過程が描かれます。特に、妖怪が人間の味方として描かれることもあり、その多様性が物語全体の魅力を引き出しています。文学を通じて、妖怪は人間の理解を広げる存在として描かれているのです。

4.3 舞台芸術における妖怪の描き方

現代の舞台芸術やパフォーマンスアートにおいても、妖怪の存在が重要なテーマとして扱われています。中国の伝統的な京劇や、現代的なダンスパフォーマンスにおいて、妖怪がビジュアル的に表現され、観客に新たな視覚的体験を提供しています。特に、妖怪の特性や象徴をモチーフにした演出は観客の想像力をふくらませ、彼らの文化的な理解につながることがあります。

また、演劇作品の中では、妖怪を通じて人間の感情や葛藤を描くことで、観客に深いメッセージを伝えることが目指されています。妖怪の多様性やその象徴的な意味が強調されることで、より普遍的なテーマが観客の心に響き、文化の重要性が再確認される場となっています。

5. 現代における妖怪と人間の関係

5.1 妖怪文化の現代的再解釈

現代において、妖怪は新たな文脈で再解釈されています。過去の神話や伝説をベースにしつつ、現代社会における課題や価値観を反映した作品が増えています。たとえば、環境問題や社会的なテーマを扱うアートや映画には、妖怪が重要なフィギュアとして登場し、その象徴的な意味合いが再び注目されています。

さらには、インターネットを利用して妖怪のコンテンツを発信する層も増えており、SNSを通じて若者たちの関心を引き付けています。妖怪文化を現代的に再解釈することで、古代の伝承が新たな意味を持つようになっています。そして、文化の継承だけでなく、さらなる創造性を引き出す機会ともなっています。

5.2 メディアにおける妖怪の影響

現代のメディアでも、妖怪は重要なキャラクターとして広く認知されています。アニメや漫画、ゲーム等で妖怪がモチーフとなり、彼らの多様な特徴や神話が新しい形で表現されています。特に、若い世代がこうしたコンテンツに触れることで、伝統文化への興味が再燃しています。

また、テレビ番組やドキュメンタリーでも妖怪をテーマにした特集が組まれ、視聴者にその存在を再認識させるきっかけとなっています。こうしたメディアの影響は、妖怪への理解を深めるだけでなく、文化遺産の一部としてその価値を再評価する手助けともなっています。

5.3 世界への妖怪文化の発信

さらに、中国の妖怪文化は、国際的に注目されつつあります。特に日本のアニメやマンガに見られる妖怪要素は、世界中のファンの心をつかんでいます。また、国際的な文学やアートの場でも、中国の妖怪に基づく作品が登場し、異文化の交流が生まれています。

このように、妖怪文化は国境を越えて広がりつつあり、多様な文化と相互作用を持ちながら発展しています。妖怪についての理解が深まることによって、異なる文化の人々が共通の話題を持ち、多様性を楽しむきっかけとなります。今後も、妖怪は文化の中で重要な役割を果たし続けるでしょう。

まとめ

妖怪と人間の関係は、恐れと敬意、共存と対立の間にある複雑なものです。時に悪役として描かれる一方で、地域社会の一部としての存在意義が強調されることもあります。古代から現代にかけて、妖怪は人々の文化や生活に大きな影響を与えてきました。

妖怪の物語は文化の重要な側面ですが、現代ではその解釈がさらに広がり、新しい価値が生まれています。人間と妖怪の関係は、今後も新たな展開を迎えることでしょう。これからも妖怪文化が豊かに育まれ、人々の心に響き続けることを願っています。