中国の酒文化は、その豊かな歴史と独特な慣習によって、多くの詩人やアーティストに深い影響を与えてきました。特に酒と詩の関係は、古代から現代に至るまで、数多くの作品に表現されています。本記事では、中国の酒と詩の複雑な関係について詳しく探って行きます。古代詩人たちの酒の楽しみ、酒にまつわる伝説や神話、さらに現代における解釈と未来の展望まで、多角的に見ていきます。

1. 酒と詩の関係

1.1. 中国文化における酒の位置

中国文化において酒は、単なる飲み物以上の存在です。古代から礼儀や祭り、特別な場面で重要な役割を果たしてきました。酒は友人同士の絆を深める媒介であり、社会的な交流を促進する手段でもあります。「酒を酌み交わすことで心の距離が縮まる」という古い言い回しがあるように、酒は人と人とのコミュニケーションを豊かにするものと考えられています。

また、中国の伝統的な儀式において、酒は神聖な役割を持ち、宗教的な儀式や祝典で神々への捧げ物として用いられます。このような文化的背景は、詩人たちが酒をテーマにした作品を創作する際のインスピレーションとなり、彼らの作品に深い意味を与えています。

1.2. 詩における酒の象徴性

詩の中で酒は、しばしば自由や解放を象徴します。特に詩人たちは、酒を飲むことで現実から離れ、夢や思索の世界に浸ることができると信じていました。このような酒の象徴性は、李白や杜甫といった著名な詩人の作品に色濃く表れています。彼らは酒を通じて自己の内面を探求し、つながりのない世界を彩ったのです。

さらに、酒は悲しみや喜び、友情や愛といった人間の感情を表現する手段としても機能します。特に酒によって引き起こされる感情の変化は、詩の中でしばしば描かれ、読者に深い共感を与えます。例えば、酒を酌み交わすことで生まれる友情の深まりや、酔った勢いで表現される愛の告白など、様々な感情が酒を通じて表現されます。

1.3. 酒が詩の創作に与える影響

酒は詩の創作過程においても大きな影響を与えます。多くの詩人が「酒を飲むことで創作がうまくいく」と信じているため、酒は創造的なインスピレーションの源となります。特に酒を飲んだ状態で詩を詠むことで、普段は表現できない感情や考えを引き出すことができ、より深いレベルでの自己表現が可能になります。

文学的なフィルターを通さずに、直接的な感情を表現するための手法としても、酒は用いられました。詩人たちにとって、酒は感情の解放を助け、逆に詩の中で表現すべき内容を明確にする道具となったのです。このように、酒は詩の生成にとって欠かせない要素とも言えるでしょう。

2. 古代詩人たちの酒の楽しみ

2.1. 李白と酒

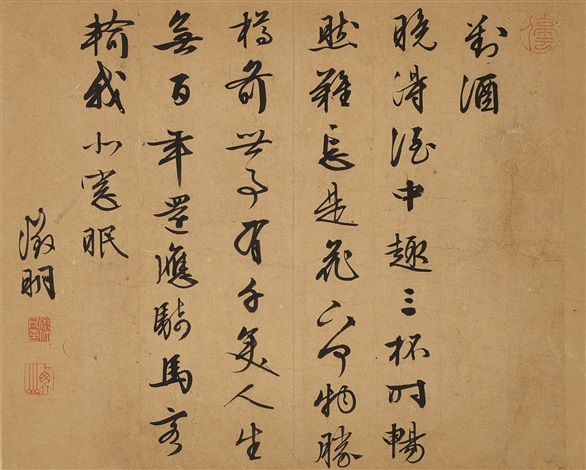

李白は中国文学史上、最も著名な詩人の一人であり、酒との関係は深いものがあります。彼の詩の中には、酒を称賛するフレーズが数多くあり、しばしば酒を通じて自由や無邪気さを表現しました。李白は「月下独酌」という詩において、一人で月を見上げながら酒を楽しむ様子を描写し、その詩の中に孤独そして自己確立の感情が込められています。

李白にとって酒は、ただの飲み物ではなく、彼の精神の一部であったのです。酒を飲むことによって、彼は自らの感情を解放し、宇宙との一体感を感じることができました。この詩人にとっての酒は、創造の源泉でもあるのです。

2.2. 杜甫の詩に見る酒の役割

李白とは対照的に、杜甫の詩には酒が持つ複雑な役割が描かれています。杜甫は社会問題や人々の苦しみについて詩を詠むことで知られていますが、彼の詩の中にも酒の存在がしばしば登場します。「秋夜将晓出篱门迎凉风」という詩では、酒を片手に爽やかな秋の夜を楽しむ様子が描かれています。しかし、その背景には彼自身の苦悩や社会への警鐘が潜んでいることが多いのです。

杜甫の酒の描写は、単なる楽しみではなく、深い感情と結びついています。酒を楽しむことで、一瞬の安らぎを得ると同時に、社会の不条理に対する鋭い視線を失わない詩人としての姿勢が見て取れます。このように、杜甫は酒を通じて自らの感情や社会的な意識を表現しました。

2.3. 酒をテーマにした古詩の分析

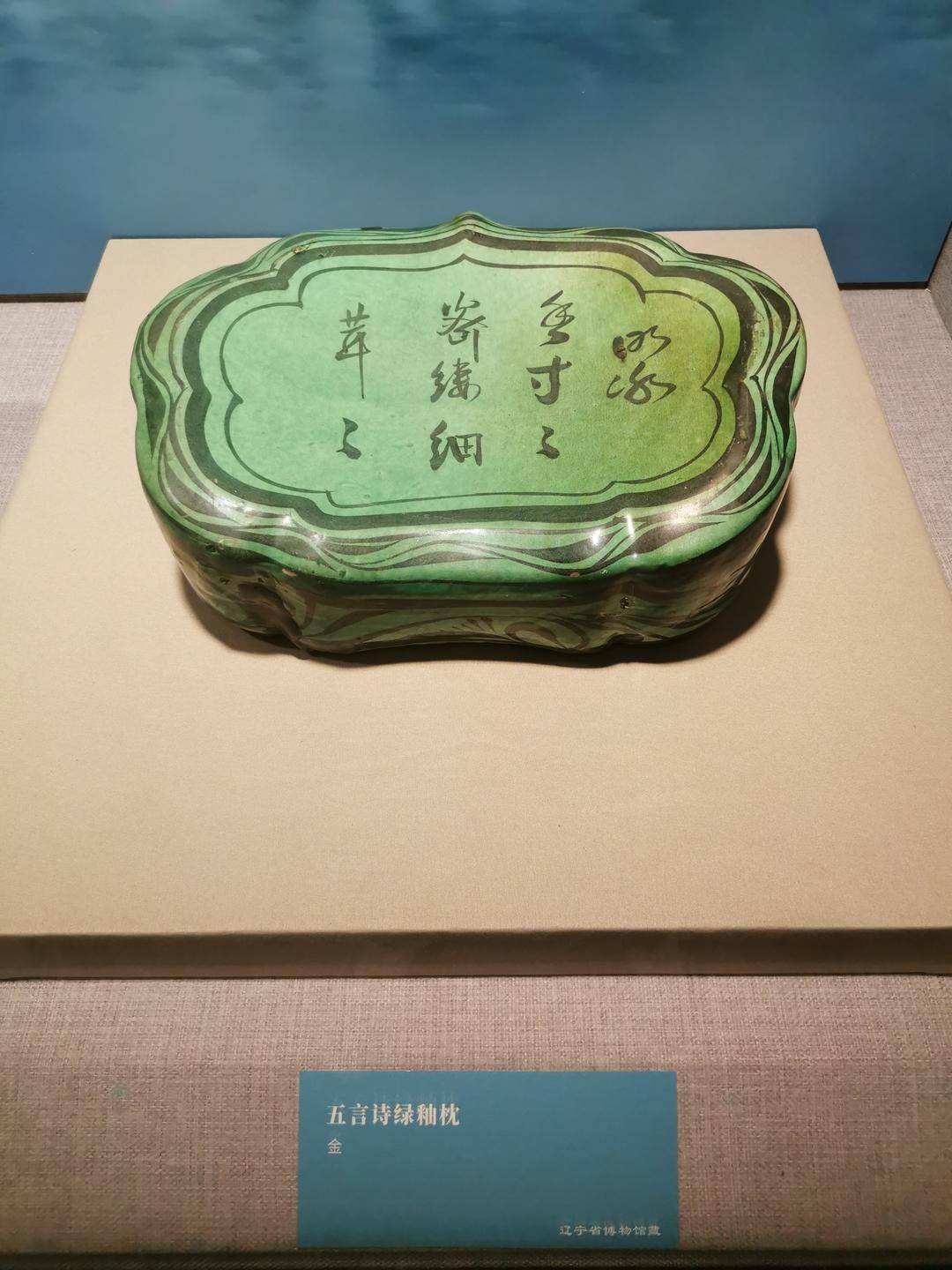

古代の詩には、酒をテーマにした作品が多数存在します。これらの詩は、単なる飲み会の楽しみを超え、詩人自身の人生観や哲学を反映しています。例えば、酒を飲むことで懐かしい思い出や未練を思い起こす詩が多く見られます。これにより、酒は時間を超えて人々の心をつなぐ媒介となります。

また、酒を題材にした詩は、友情や愛、人生の儚さをテーマにすることが多いです。詩人たちは酒を通じて、人生の喜びや悲しみを表現し、読者に共感を促す手段としていました。このように、酒は古詩の中で重要なテーマとなっており、その背景には詩人の心情が豊かに描かれているのです。

3. 酒にまつわる伝説と神話

3.1. 酒の神の伝説

中国には、酒にまつわる神々の伝説が多数存在します。その中でも特に有名なのが「黄酒の神」として知られる「杜康」です。杜康は古代中国において、酒を発明した神とされ、彼を称える祭りが各地で行われています。杜康の象徴は、酒の恩恵を受けた人々が、感謝の気持ちを忘れないようにすることにあります。

伝説によれば、杜康は人間に酒を授ける際、「多く飲むことよりも、少しを楽しむことが大切である」と教えたとされています。これにより、酒は祝い事や暮らしの中で、単なる燃料ではなく、人とのつながりや心のリフレッシュをもたらすものとされています。このような神の存在は、酒文化の中での倫理観にも影響を与えています。

3.2. 有名な酒に関する物語

中国の民話や伝説には、酒に関する面白い物語があります。例えば、「八仙過海」では、八人の仙人が海を渡る際、酒を酌み交わしながら冒険を続ける姿が描かれています。この物語は、酒が人々の絆を深め、困難を乗り越える力になることを象徴しています。

また、「白蛇伝説」にも酒が登場し、主人公・許仙が酒を通じて白蛇の美女・白素貞と出会う場面があります。この物語は、酒が運命を変える機会を提供するものであり、酒が人と人の出会いをもたらす重要な要素であることを伝えています。

3.3. 酒が生まれた神話

「酒の起源」に関する神話も多く存在します。中でも有名なのが「神農が薬草を試す中で、酔ってしまった話」です。神農は農業の神として知られ、様々な薬草とその効能を発見したとされていますが、その中で偶然にも酒を試した結果、酔っぱらったというエピソードがあります。この体験から、酒の効果や楽しみが生まれたと言われています。

この神話は、酒が神聖な性質を持っていることを示唆しており、古代人々が酒をどう捉えていたのかを理解する手助けとなります。酒は人々の生活の中で重要な役割を果たし、神々にささげるものとして大切にされてきたのです。

4. 酒と詩の現代的な解釈

4.1. 現代詩における酒の重要性

現代の詩においても、酒は依然として重要なテーマです。現代の詩人たちは、酒を通じて自己のアイデンティティや社会に対する懸念を表現しています。酒は、ただの消費行動ではなく、特定の感情や体験を物語るメタファーとして機能しています。たとえば、酔っ払った状態での独白や、酒を通じて過去を振り返る詩が多く見られます。

また、現代の社会では、酒を楽しむ文化が多様化しており、バラエティ豊かなアルコール飲料が登場しています。この多様性は、詩の中でも反映されており、様々な種類の酒や飲み方が作品に盛り込まれるようになっています。これにより、酒が新たな文脈で語られることが可能になり、現代的な解釈を促進します。

4.2. 日本の詩と中国の酒文化の交流

日本においても、中国の酒文化は深く根付いています。特に日本の詩歌には、中国の詩の影響が色濃く残っています。両国はそれぞれの酒文化を互いに学び合い、発展させてきました。例えば、日本の酒である「日本酒」は、焼酎やウイスキーのような多様な飲み物とともに、中国の酒文化に影響を与え、逆に中国の酒文化も日本の飲み方に影響を及ぼしています。

さらに、両国の詩人たちが酒を共有することで、新たな創造性が映し出されています。詩人たちは、酒を通じて交流を深め、それぞれの文化や価値観を理解することで、詩作りの幅を広げています。これにより、中国の伝統的な酒文化と日本の文化が交わり合い、新しい表現が生まれる可能性が高まっています。

4.3. 酒の飲み方と詩の表現の変化

近年、酒の飲み方や楽しみ方は大きく変化しています。伝統的な飲み方から、よりカジュアルなスタイルへとシフトしています。これに伴い、詩の中で表現される酒のイメージも変化してきています。たとえば、共に酌み交わす楽しさから、酔っ払いながら書き上げる創作活動がクローズアップされ、よりリアルな感情が交錯しています。

詩人たちは、酒を通じて生まれる多様な感情を率直に描写し、新たな視点を開きつつあります。現代詩における「酒」の表現は、コミュニティとの結びつきだけでなく、自己と向き合う際の道具にもなっています。このように、酒は現代の詩作りにおいても重要な役割を果たし、ますます多様化する表現の一部となっています。

5. 酒文化の未来

5.1. グローバル化と中国酒文化の影響

今日、世界中で中国の酒文化が広まりつつあります。中国の伝統的な酒は、国際的な飲料市場においても人気があり、多くの国で愛されています。例えば、紹興酒や白酒は、海外でも注目されており、各国の料理と共に楽しまれています。グローバル化が進む中で、中国酒文化は他国の文化と融合し、新たな飲み方やスタイルが生まれています。

このような変化は、中国の酒文化に新たな視点や価値をもたらしています。中国酒の楽しみ方が国際的に多様化することによって、他の国の詩人やアーティストに触れる機会も増えています。これにより、国際的な文化の交流が加速し、酒文化と詩の関係はさらに豊かになることが期待されます。

5.2. 伝統と革新のバランス

酒文化は、伝統と革新の間で常にバランスが求められています。古くからの習慣や価値観が重視される一方で、新しいアイデアや表現方法も歓迎されています。このような柔軟性が、現代の詩と酒文化において重要な要素となっています。

老舗の酒蔵が新しい味を追求する様子や、従来の飲み方を見直して新たなスタイルを探る動きは、その一例です。このバランスを取ることで、酒文化は生き残り、進化し続けることができるのです。

5.3. 酒と詩に対する新たな視点

未来の酒文化や詩に対して、新たな視点が求められています。たとえば、環境問題や健康への関心が高まる中、持続可能な製造方法や飲み方が注目されています。これに伴い、詩の中でも新たなテーマや価値観が反映されることでしょう。

また、アルコール依存症や社会問題に対する意識も高まっています。詩人たちはこれらの問題に対して、新たな視点を持って作品を執筆することが期待されます。酒文化と詩がどのように共生し、新しい物語を生み出すのか、今後の展開に注目が集まることでしょう。

終わりに

この記事では、中国の酒と詩の関係についての詳細を探求しました。酒はただの飲み物ではなく、文化、感情、歴史が交錯する場であり、数多くの詩に影響を与えています。古代から現代に至るまで、酒は詩人たちにとって独自の表現手段であり、彼らの心の中に深く根付いています。

また、今後の酒文化と詩に対する新しい視点や展開にも期待が高まります。中国の酒文化は国際的な舞台で評価される一方で、伝統と革新のバランスを保ちながら進化していくことでしょう。酒が持つ深い意味を理解し、詩を通じてその魅力を再発見することが、今後の文化交流の重要な鍵となるでしょう。