周作人は、中国の近代文学における重要な作家の一人であり、彼の作品や思想は日本文学に大きな影響を与えました。彼の生涯や業績を深堀りし、夢中の文学の特徴を理解することで、周作人がいかにして日本文学と交流を図ったのかを見ていきます。また、現代におけるその影響についても考察し、彼の重要性を再確認します。

1. 周作人の生涯

1.1 簡単な経歴

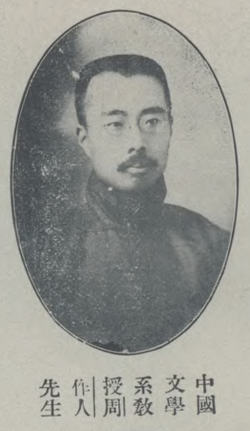

周作人(1895年-1967年)は、中国の作家、翻訳家、評論家として非常に多才な人物でした。彼は、特に詩や散文、評論においてその素晴らしい能力を発揮しました。北京大学で学んだ後、西洋の文学や哲学に触れ、そこから彼自身の文学観や思想が形成されました。また、彼は経済学や社会学、心理学にも精通しており、その知識を文学に取り入れることで新たな視点をもたらしました。

周作人は、文学活動を通じて社会問題にも深く関わり、特に中国社会の矛盾や問題点に鋭い分析を加えました。また、彼の生涯は激動の時代と重なっており、彼自身も政治的な原因で苦しい時期を経験しました。その中で彼は日本へ移住し、日本の文化や文学に大きな影響を受けました。

1.2 主な業績

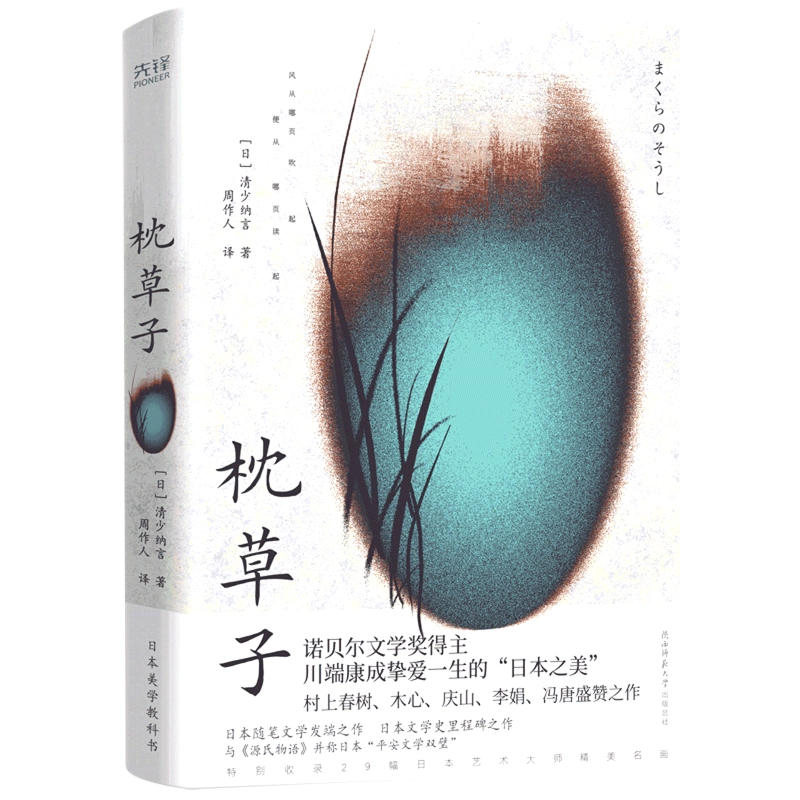

周作人の代表作には、詩集や散文集があり、特に「夜の故郷」や「天の風吹くままに」は多くの読者に愛されています。彼の作品には、自然や人間の感情、そして中国の伝統文化に対する深い理解が詰まっており、特に日本の作品と比べてもその豊かさが見て取れます。また、彼は翻訳活動を通じて、日本文学の創作にも寄与し、多くの日本の作家の作品を中国語に翻訳しました。

周作人は、自身の作品で中国の古典文学を再評価し、近代中国文学の発展に寄与しただけでなく、その過程で日本の文学を模倣、あるいは影響を受けることで独自の文学スタイルを確立しました。さらに、彼の批評は、当時の文学界において新しい視点を提供し、次世代の作家たちに影響を与えました。

1.3 影響を受けた作家や作品

周作人は、夏目漱石や芥川龍之介などの日本の作家から強い影響を受けました。特に、夏目漱石の作品に見られる人間の内面的な探求や、孤独感は、周作人の作品に色濃く反映されています。また、彼自身の作品に影響を与えた外国作家としては、フョードル・ミハイロビッチ・ドストエフスキーやマルセル・プルーストが挙げられます。これらの作家から受けた影響により、周作人は自己探求や人間存在の本質について深く掘り下げるようになりました。

さらに、周作人は日本の文人たちとの交流を深め、その影響を受けることで出発点となる作品が生まれました。特に、彼が日本で感じた文化の違いや文学に対するアプローチは、彼自身の作品に反映され、結果的に中国文学と日本文学の架け橋となったのです。

2. 夢中の文学とは

2.1 概要と特徴

「夢中の文学」は、周作人が提唱した文芸運動であり、彼の個人的な体験や夢に基づいています。この文学の特徴は、内面的な探求、個人の感情、そして自然との調和をテーマにした作品が多いことです。周作人は、自己の精神的な世界を探求することで、複雑な人間の感情や夢を見ることの重要性を強調しました。

夢中の文学では、幻想的な要素や幻想的な風景が重要な要素となり、読者に夢のような体験を提供します。この文学スタイルは、中国の古典文学にも影響を受けており、特に「道教」や「禅」に見られる宇宙観や自然観念に基づいています。周作人は、自身の内面の探求を通じて、読者に新たな視点を提供することを試みました。

2.2 夢中の文学の重要性

夢中の文学は、単なる文学運動にとどまらず、20世紀初頭の中国における文化と社会の変革を象徴するものでもあります。この期間、多くの若い作家たちが西洋の思想や文化に感化され、自己のアイデンティティを模索していました。周作人の夢中の文学は、彼らにとって新たな自己表現の手段となり、また文学を通じて社会問題を反映させる重要な役割を果たしました。

夢中の文学の影響は、中国国内だけでなく、海外の文学界にも及びました。特に、日本の文学界においても、その影響が波及し、多くの作家が夢中の文学の理念を取り入れました。読者は彼の作品を通じて感情の深層への旅を体験し、同時に中国文化のエッセンスを味わうことができました。

2.3 他の文学流派との違い

夢中の文学は、当時の他の文学流派と一線を画しています。例えば、現実主義や自然主義の流れと異なり、夢中の文学は内面の探求に重きを置き、外界との関係よりも内的な感情を前面に押し出すスタイルを持っています。周作人の作品は、自然や社会の現実を描くというより、自己の内面的な世界を表現することにフォーカスしています。

また、夢中の文学は、夢や幻想と現実の境界を曖昧にし、読者に多様な解釈を許す文学スタイルです。この点で、例えば符号化された静的な現実を描く作品とは異なり、周作人は流動的で多面的な作品を生み出すことで、読者に新たな視点を提供しました。

3. 周作人の文学の特質

3.1 文体とテーマ

周作人の文学には、独特の文体とテーマが見られます。彼は美しい自然描写や、感情の抒情的な表現を重視し、読者に強い印象を与えます。特に、彼の文章は、簡潔な表現の中に深い意味を込めることが得意であり、具体的なイメージを通じて抽象的な感情を伝える技法が使われています。また、彼の物語には、多くの比喩や象徴が散りばめられており、その背後には深い哲学的な思索があります。

テーマにおいては、自然との調和、人間の内的探求、孤独感などが頻繁に取り上げられます。周作人は、特に人間の感情に焦点を当てることを重視し、彼の作品は往々にして個人の内面的な葛藤や思索を描いています。このように、彼の作品は読者に自己反省を促し、人生についての深い洞察を提供します。

3.2 作品における中国文化の反映

周作人の作品は、中国文化のエッセンスを豊かに反映しています。彼は、中国の古典文学や哲学的思想、特に道教や儒教から強い影響を受けました。作品には、自然との調和や人間の存在意義についての探求が見られ、これが彼の文学にしっかりと根付いています。

中国文化に特有の概念や哲学は、彼の作品に色濃く反映されており、中国の四季や風景が描写されることが多いです。これにより、作品は単なる個人の体験にとどまらず、中国文化全体の象徴となるような深い意味を持つようになります。

3.3 日本文学への影響

周作人の作品は、日本文学にも大きな影響を与えました。特に、彼の内面的な探求や感情表現は、夏目漱石や川端康成、太宰治などの日本の作家たちに強い感化を与えました。これは、彼自身が日本の文学や文化を学び、直接的な交流を持ったからに他なりません。

特に、周作人の文学が持つ夢や幻想の要素は、日本文学の中で新たな方向性を示すものであり、多くの作家がこれを受け入れ、自らの作品に取り入れました。彼の影響により日本文学の中でも、夢や幻想の描写が増え、そのスタイルが進化する契機となったのです。

4. 日本との交流

4.1 交流の歴史的背景

周作人が日本へ移住したのは、彼が文学的な活動を広げる過程において重要な意味を持ちます。当時、日本は経済的に発展し、文化面でも多様性のある社会を形成していました。このような状況の中で、周作人は日本の文学や思想に触れ、自身の文学的探求を深めることができました。

彼の日本での生活は、単なる文学活動にとどまらず、文化的な交流や友人関係を築くことにもつながりました。特に、彼が出会った日本の作家や文人たちとの関係は、彼の思想や作品に多大な影響を与えました。このような交流は、文化を超えた共通の価値観を生み出す素地となったのです。

4.2 具体的な文学作品への影響

周作人の日本での活動は、具体的な文学作品にも影響を与えました。彼は数多くの日本作品を翻訳し、その中に日本の風土や文化が反映されています。また、彼の文学思想は、当時の日本文学の発展に寄与し、両国の文学の架け橋となる役割を果たしました。

例えば、周作人の作品の中には、夏目漱石の影響を受けたものが見られます。彼の内面的な葛藤や夢、自然観は漱石の作品にも共通点があり、このような影響は日本文学に新たな風を吹き込む要因となりました。周作人の影響により、日本の文学も一層多様な視点を取り入れることができ、新たな文学流派が形成されたのです。

4.3 日本の作家との関係

周作人と日本の作家たちとの関係は、単なる文学の枠を越えて、深い友情や思想的な交流をも含んでいました。例えば、彼は夏目漱石との書簡を交わしたというエピソードがあります。これにより、互いの作品に対する理解が深まり、共通の視点を共有することができました。

また、周作人は日本の詩人たちとも親交を深め、彼らとの対話を通じて新しいアイデアや視点を得ました。日本の文学界における彼の存在は、後の世代の作家たちにも影響を与え、国際的な文学交流の意義を強調する原動力となりました。

5. 現代における周作人の影響

5.1 現代中国文学への影響

現代中国文学において、周作人の思想やスタイルは今なお広く影響を及ぼしています。多くの若い作家たちが彼の作品に触れ、夢中の文学や自己探求の重要性を理解することで、自らの作品に生かしています。特に、個人の内面的な探求や感情、自然との関係を描く試みは、現代中国文学の中で重要なテーマとされています。

また、彼のように精神的な深さを追求する作家たちは、周作人が築いた文学の道を引き継ぎ、さらなる発展を遂げています。彼の作品に影響を受けた作家たちは、周作人の精神を受け継ぎ、現代社会における意味を持つ文学を創造しています。

5.2 日本における再評価

日本においても、周作人の作品は再評価されつつあります。多くの文学研究者や愛好家が彼の作品を再び読み解くことで、新たな発見をしています。特に、彼の独特の視点や自然観は、日本の文学においても新しい視点を提供するものとして注目されています。

また、周作人の作品に対する再評価は、文学だけでなく、文化交流の重要性をも再認識させる契機となっています。彼の作品を通じて、現代の日本人は中国の文化や文学に対する理解を深め、両国の文化的なつながりを再確認することができるのです。

5.3 国際的な評価と研究の進展

国際的には、周作人の文学は今なお注目を浴びており、各国で研究が進められています。特に、彼が提唱した夢中の文学は、他国の文学者たちにも影響を与え、多くの言語で翻訳され、広く読まれています。周作人の作品は、国際的な文学シンポジウムや交流の場でも取り上げられ、彼の思想やスタイルがいかにして国境を越えるかを示しています。

周作人の作品は、国際的な文脈の中で研究されることで、彼が持つユニークな視点や文学のスタイルが評価され、今後もさらなる研究が期待されています。また、彼の作品に触れることで、国際社会における文化交流の重要性を再認識することができます。

終わりに

周作人は、中国文学と日本文学の架け橋として、独自の視点を提供し、両国の文化交流に貢献した重要な作家です。彼の人生や作品は、内面的な探求を続けることで新たな文学の地平を切り開く助けとなり、今なお多くの人々に影響を与え続けています。彼の影響を受けた作家たちが新たな時代の文芸を切り開く中で、周作人の文学は今後も私たちにとって大切な財産であり続けるでしょう。