漢字は私たちの日常生活や文化に深く根ざしている文字です。特に日本では、漢字は日本語の一部を構成しており、その書き方や筆順は非常に重要です。この文章では、漢字の書き方と筆順について、歴史から具体的な書き方のルール、そして漢字学習の方法に至るまで、幅広く解説します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字の起源は、約3000年前の古代中国にさかのぼります。もともとは甲骨文字と呼ばれる文字体系が使用されていて、亀の甲羅や動物の骨に刻まれることで占いなどに利用されました。この時期の漢字は非常にシンプルで、直感的にその意味が伝わる形が多かったのです。時代が進むにつれ、文字は進化し、より複雑な形状や意味を持つ漢字が誕生しました。

漢字の発展は、様々な時代によって影響を受けてきました。例えば、戦国時代には文字が標準化され、漢字の形や書き方が一定の方向性を持つようになりました。漢字は漢民族だけでなく、周辺の国々にも影響を与え、日本や韓国、ベトナムなどでも使用されるようになりました。これにより、漢字は東アジアに共通する文化的な要素となっています。

1.2 漢字と文化の関係

漢字は単なる文字としてだけではなく、中国や日本の文化、思想、哲学を反映しています。例えば、「愛」という漢字は、愛情や親しみを表す深い意味を持っており、この概念は古代からの思想と結びついています。漢字の意味を理解することで、その国の文化や価値観にも触れることができます。

また、漢字を使用することによって、歴史的な文献や古典を読むことが可能であり、文学や哲学などの貴重な知識を学ぶ手段ともなっています。漢字に紐づく文化や習慣も多く、例えば、書道などの芸術は、漢字の書き方を通じて美を追求するものとして広く愛されています。

1.3 漢字の使用範囲

漢字の使用範囲は非常に広範囲で、中国国内のみならず、海外でも多くの地域で使用されています。日本では、日常会話からビジネス、教育、法律に至るまで様々な場面で使用され、社会生活に欠かせない要素となっています。韓国でも、漢字は依然として一部の文書や教育に利用されていますが、ハングルが主流のため、漢字の使用頻度は減少傾向にあります。

ベトナムも漢字の影響を受けており、歴史的には漢字とローマ字が併用されていました。近年では、漢字に代わってローマ字が主流となっていますが、漢字の影響は文化や言語の中に色濃く残っています。こうした背景を知ることで、漢字が持つ国際的な意義や、文化交流の重要性をより深く理解することができるでしょう。

2. 漢字の構成要素

2.1 部首の役割

漢字は、様々な部首から成り立っています。部首とは、漢字の意味を示す重要な要素であり、漢字の理解を助ける役割を果たします。例えば、「水」という部首を持つ漢字は、多くの場合、水や液体に関連する意味を持っています。漢字を学ぶ際には、この部首によって、その意味や使い方を推測することができます。

また、部首は同じ部首を持つ漢字同士の関連性を示すため、語彙を広げる手助けにもなります。例えば、「泣」「涙」「汽」などの漢字は、全て「水」の部首を含んでおり、水に関連する感情や状態を表しています。こうした関連性を理解することが、漢字の学習を一層効率的に進める鍵となります。

2.2 音と意味の結びつき

漢字には音と意味の結びつきがあります。音読みと訓読みがあり、特に日本語では、同じ漢字が文脈によって異なる読まれ方をします。例えば、「行」という漢字は、「いく」とも「こう」とも読み、その意味を文脈で判断する必要があります。このような音と意味の結びつきを理解することは、漢字を正しく使いこなす上で非常に重要です。

また、音の構成も漢字の理解を助ける要素です。漢字には、音を表す部分が含まれている場合があります。例えば、「動」という漢字には、「虫」が含まれていますが、これは「動く」という概念を示すための音の要素でもあります。こうした音の要素を学ぶことで、漢字の意味をより深く理解することができます。

2.3 漢字の表意性と表音性

漢字は表意文字としての側面と、表音文字としての側面を併せ持っています。表意性は、漢字がその形そのもので意味を持つという特性であり、視覚的にその概念を伝える役割を果たします。一方、表音性は、漢字が音を持ち、読み方によって異なる意味を示すという特性です。この二つの側面が合わさることで、漢字は非常に高い表現能力を持つ文字になります。

このような特性が、漢字の魅力の一つであり、学ぶ楽しさにもつながっています。同じ音を持つ漢字であっても、異なる形状や部首を持つことで全く違う意味を持つこともあります。こうした多様な側面を理解することで、漢字をより楽しんで学ぶことができるようになるでしょう。

3. 漢字の書き方

3.1 基本的な書き方のルール

漢字を書く際には、いくつかの基本的なルールがあります。まず、漢字は上から下、左から右といった決まった筆順で書くことが推奨されます。この筆順を守ることで、文字の形が整い、読みやすくなるのです。特に、漢字は多くの筋を含むため、正しい書き方を学ぶことは非常に重要です。

例えば、「田」という漢字は、まず四つの四角を描いてから、最後に中を埋めるように書きます。これにより、文字がすっきりと見えるだけでなく、筆圧が自然に分配され、手首や指の動きがスムーズになります。このような基本ルールを学ぶことで、漢字を書くことがよりスムーズに行えるようになります。

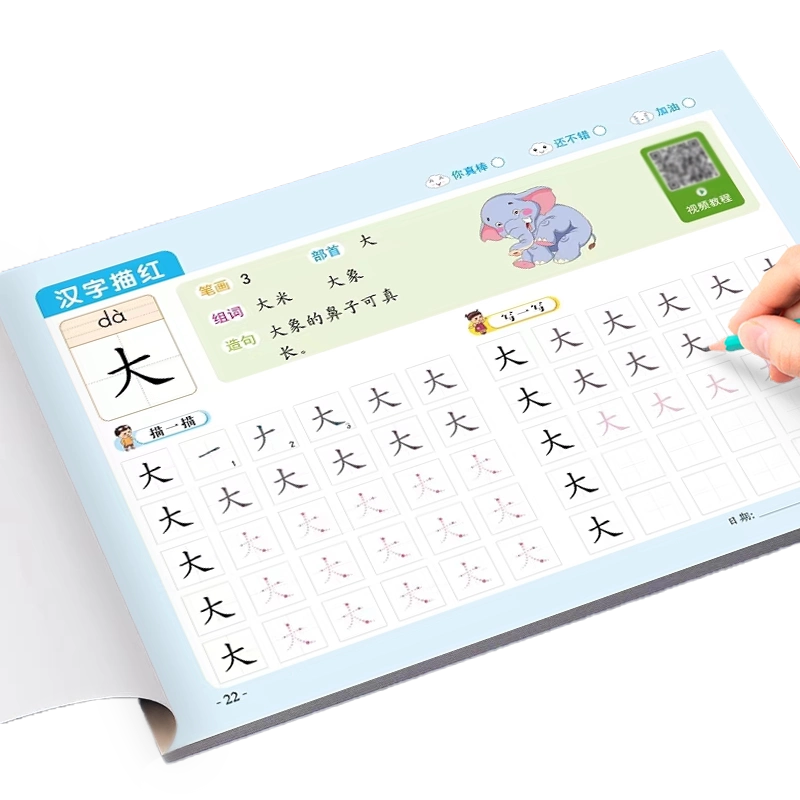

3.2 お手本となる漢字の例

漢字の書き方を学ぶには、具体的なお手本が非常に役立ちます。お手本を見ながら実際に書くことで、形状や筆順を視覚的に理解できるからです。例えば、「日」という漢字は、非常にシンプルで基本的な形をしています。この漢字を基に、同様の形を持つ他の漢字との比較を行うことで、書く際のポイントを学習することができます。

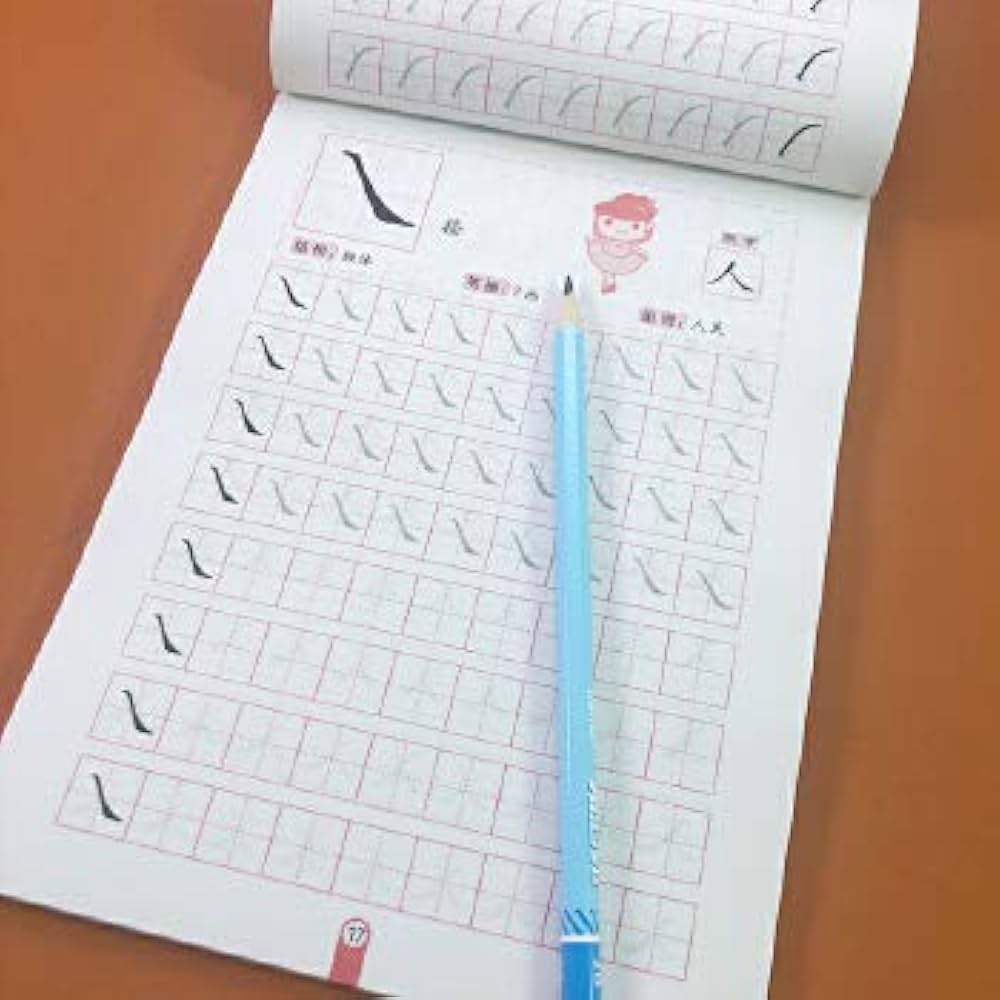

また、漢字練習帳にはそういったお手本が豊富に用意されているため、実践を通じてじっくりと書き方を学ぶことができます。書き方のお手本に沿って何度も書くことで、手が覚えていき、自然と漢字が書けるようになります。

3.3 用筆のテクニック

漢字を書く際には、用筆のテクニックも非常に重要です。筆圧や運筆の速度を調整することで、より美しい文字を書けるようになります。特に書道では、用筆の技術が求められ、線の太さや美しさが重要視されます。このため、練習を重ねて、自分のスタイルを見つけることが重要です。

例えば、直線を引く際には、ゆっくりとした動作で安定感を持たせることがポイントです。また、曲線を書く際には、柔らかい筆圧を意識することで、滑らかな線を引けるようになります。こうした技術は一朝一夕には身に付かないため、練習を通じて少しずつ向上させていくことが求められます。

4. 漢字の筆順

4.1 筆順の基本原則

漢字の筆順には、いくつかの基本原則があります。例えば、先に書く部分や後に書く部分、横線と縦線の書き方の順序など、全てが決まっています。基本的には、上から下、左から右の順で書き、内部から外部に向かって線を引くことが基本となります。この筆順を守ることで、文字を書く際のスムーズさが格段に向上します。

例えば、「森」という漢字は、先に左側の「木」を2つ描き、その後に中央の「木」を描きます。このルールに従って書かれると、全体のバランスが良くなり、美しい文字が出来上がります。筆順を覚えることは、後々の漢字の習得にも大いに役立ちます。

4.2 代表的な筆順の例

漢字の代表的な筆順には、いくつか特徴があります。例えば、「人」という漢字は、左右に分かれた形をしており、まず右側を書くときに、左から右に引く形になります。また、「口」という漢字は、上から下に、左右に角を描く形になるため、しっかりと覚えておく必要があります。このような例を積み重ねることで、筆順の感覚が養われていきます。

また、漢字の構造を理解することで、筆順をよりスムーズに学ぶことができます。たとえば、同じ部首を持つ漢字は筆順に共通点が見られることが多く、似たような形を持つものをグループで覚えていくことが効果的です。これにより、漢字学習がより楽しく、効率的になります。

4.3 筆順が与える影響

筆順は、書いた漢字の見た目や読みやすさに大きな影響を与えます。正しい筆順で書くことで、文字の構造が明確になり、視覚的に整った漢字が出来上がります。一方、間違った筆順で書くと、形が崩れてしまい、読みづらい文字になってしまいます。このため、筆順をしっかりと学ぶことは大切です。

また、良い筆順で書くことは、書道や美術においても重要な要素です。例えば、書道の作品では、筆順が美しさに直結するため、非常に細心の注意が必要です。このように、日常生活だけでなく、文化的な側面から見ても、筆順の重要性は計り知れません。

5. 漢字学習の方法

5.1 効率的な漢字の覚え方

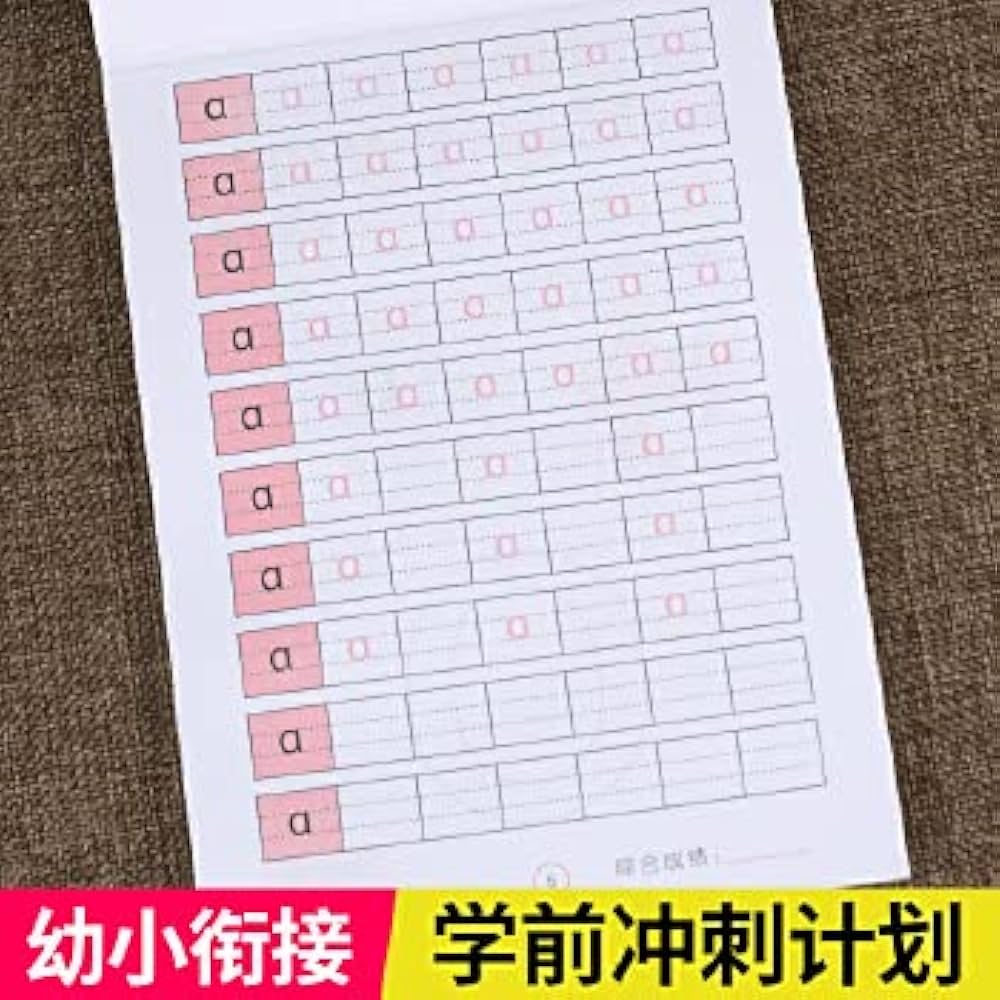

漢字を効率的に覚える方法はいくつかあります。まずは、頻繁に使う漢字を優先的に学ぶことが重要です。例えば、日常生活でよく目にする漢字から学んでいくことで、実際に使う場面が多くなるため、自然と記憶に定着します。また、漢字の意味を文脈と結びつけながら覚えることも効果的です。例えば、「食」という漢字は「食べる」という動作と関連付けて学ぶことで、より理解が深まります。

さらに、フラッシュカードを使用するのも良い方法です。漢字の一方に意味や読みを記載し、裏に漢字を書くことで、視覚的に覚えることができます。定期的に見直すことで、繰り返し学習ができ、記憶が定着します。

5.2 漢字練習帳の活用法

漢字練習帳は、漢字を学ぶ上で非常に役立つ教材です。練習帳には、多くの漢字練習用のページがあり、繰り返し書くことで形や筆順を確実に覚えることができるからです。特に、初めて漢字を学ぶ人には、反復練習が大変効果的です。

また、練習帳を選ぶ際には、自分のレベルに合ったものを選ぶことも重要です。初心者向けの優しい漢字からスタートし、徐々にレベルアップを図ることで、無理なく学ぶことができます。これによって自信を持って漢字に取り組むことができ、長続きする学習へとつながります。

5.3 デジタルツールと漢字教育

近年では、デジタルツールを活用した漢字教育も盛んです。アプリやオンラインプラットフォームでは、ゲーム感覚で漢字を学べるコンテンツが多く提供されています。こうしたアプローチは、若い世代に特に人気があり、楽しみながら学習できる環境を提供しています。

さらに、デジタルツールは、自分自身の進捗を記録したり、他の学習者とコミュニケーションを取ることが可能です。これにより、学習のモチベーションを維持しやすくなります。例えば、オンラインクラスでは、教師からリアルタイムでフィードバックがもらえるため、より効果的に学習を進めることができます。

まとめ

漢字の書き方と筆順について掘り下げてみましたが、その重要性は計り知れません。漢字を正しく書くためには、歴史的な背景や文化、構成要素を理解した上で、基本的な書き方のルールや筆順を身に付けることが大切です。また、効率的な学習方法を取り入れながら、書く楽しさを感じることができれば、漢字学習の道のりも豊かになることでしょう。

漢字は奥深い世界が広がっている文字ですので、ぜひ興味を持って学んでいただければと思います。書き方や筆順に慣れることで、新たな発見や楽しみが待っていることでしょう。漢字を学ぶことは、単なる文字の習得にとどまらず、文化や思考の広がりを感じることにも繋がります。これからも漢字の世界を探求し続けてください。