中医学は、中国の伝統的な医学体系で、何千年もの歴史を持ち、人々の健康を支えるための知識や技術が詰まっています。この体系は、身体と心、自然との調和を重視し、病気の予防と治療に関して、独自のアプローチを持っています。この文章では、中医学の基本理論について詳しく見ていきます。その内容は、まず中医学とは何か、次に陰陽や五行説、気、血、津液の重要性、臓腑の理論、そして診断方法と治療法について触れます。

1. 中医学とは何か

1.1 中医学の定義

中医学は、中国伝統医学とも呼ばれ、大体3000年以上の歴史を有します。その中心的な考えは、身体全体のバランスを重視し、体内の自然な流れを守ることで健康を保つというものです。中医学は、自然界の法則に基づいて人間の体を理解し、治療法はその法則に沿った形で構成されています。

さらに、中医学は病気の根本的な原因を探ることに重きを置いています。西洋医学が主に症状を治療するのに対し、中医学は原因を解消することを目指します。例えば、冷え性の人が風邪をひいたとき、西洋医学では症状の解消に焦点を当てた薬物治療が行われることが多いですが、中医学ではその冷えの原因を探り、温める治療や生活習慣の改善を提案します。

このように中医学は、単なる治療法にとどまらず、生活全般にわたる指導を提供します。食事、運動、感情の管理など、多角的なアプローチを通じて、より健康な生活を実現することが期待されています。

1.2 中医学の歴史的背景

中医学の歴史は、中国古代の黄帝時代にまで遡ることができます。この時代に記された『内経』は中医学の礎を築いた著作とされ、理論や実践が詳細に記載されています。この文献は、陰陽や五行、不調和に関連する考え方などが網羅されており、後の世代に大きな影響を与えました。

時代が進むにつれて、中医学は多くの学派や技法に分化しました。漢代には、鍼灸が広まり、さらには唐代や宋代には多くの漢方薬が発展しました。また、近代に入ると、西洋医学との接触が増え、両者の相互作用によって中医学はさらなる進化を遂げています。

現在でも、中医学は中国国内外で大きな人気を誇っており、現代医療とも組み合わさる形で、より幅広い治療法として活用されています。これにより、中医学は古い伝統を保ちながらも、現代社会に適応した医療体系として生き続けています。

1.3 中医学と西洋医学の違い

中医学と西洋医学の根本的な違いは、アプローチの違いにあります。西洋医学は科学的根拠に基づき、症状や病気のメカニズムを解明し、薬物療法や手術などによって直接的に治療するのに対し、中医学は全体のバランスを重視した治療法を用います。陰陽や五行の考え方に基づき、体の流れや相互作用を見据えたアプローチがとられます。

たとえば、同じ病気に対して、中医学はその人の体質や環境を考慮し、個別に最適な治療法を模索します。逆に西洋医学は、より標準化された治療法で迅速に症状を抑えることを目指します。このため、場合によっては、西洋医学の手法と中医学のアプローチを合わせることで、より効果的な治療が実現されることもあります。

実際に、風邪を引いた際には、西洋医学では抗ウイルス薬や解熱剤を使用しますが、中医学では体を温める漢方薬や鍼灸でのアプローチが推奨されることが一般的です。このように、両者の違いを理解することで、より効果的な健康管理が可能となります。

2. 陰陽と五行説

2.1 陰陽の概念

陰陽は中医学の核心的な概念で、すべてのものは陰と陽の二面性を持ち、これらが相互に作用することでバランスが取られると考えられています。陰は冷たい、暗い、静かなどの特性を持ち、陽は温かい、明るい、動的な特性を持っています。これらは互いに補完し合い、全体の調和を保つ役割を果たします。

例えば、人体の健康は陰陽のバランスによって維持されています。陰が不足すると乾燥や熱感が生じ、陽が不足すると寒さや虚弱感が生じます。このため、リラックスした生活や食事から得る栄養素を見直すことで、陰陽のバランスを整えることが求められます。

特に季節や気候の変動により、陰陽のバランスは変化しやすいです。春は陽が増し、活動的なエネルギーが高まる一方、冬は陰が強くなり、静養が重要です。これを踏まえることで、日々の生活でも陰陽の調和を図ることが可能となります。

2.2 五行の原理

五行とは、木、火、土、金、水の五つの元素を示し、これらの相互作用により自然界の現象や人体の健康が形成されると考えられています。各元素は特定の特性を持ち、それによってさまざまな生理現象や感情、季節に関連付けられています。

例えば、木は春を象徴し、成長や発展を表します。火は夏を象徴し、熱や活力を与えます。土は長い期間にわたる安定を示し、金は秋の収穫や反省を、さらに水は冬の静けさや新しい始まりを表します。この五行は、互いに影響し合う「生成」と「克制」の関係があります。

加えて、五行は人体の各臓器にも関連付けられています。例えば、肝臓は木に、おもにストレスや感情の調整をし、心臓は火に、跳躍的なエネルギーを持ちます。これにより、感情や体調の変化が五行のバランスにどのように結びついているかを理解する手助けとなります。

2.3 陰陽と五行の相互作用

陰陽と五行は、それぞれ単独で機能するわけではなく、相互に作用し合っています。この相互作用により、体の状態や病気のメカニズムが形成されます。例えば、木の元素が強すぎると、肝臓の過剰な活動がストレスや怒りを引き起こし、そしてそれが心の健康に悪影響を与えることがあります。

また、五行の木が十分でないと、春の成長エネルギーが失われ、エネルギーが下がることで、身体の機能も低下します。逆に、火のエネルギーが過剰だと不眠や体の熱を引き起こします。このように、陰陽と五行は地球の環境だけでなく、人体の健康管理にも非常に重要な役割を果たします。

このような全体的な視点を持つことが、中医学の治療アプローチの根幹であり、患者のライフスタイルや環境に応じた個別のアプローチを必要とするのです。陰陽と五行のバランスを理解することで、より効果的な健康維持が実現しやすくなります。

3. 気、血、津液の重要性

3.1 気の役割

気は中医学において非常に重要な概念で、「生命エネルギー」として捉えられています。人間の体の中には気が巡っており、これが身体の機能を支える基盤となっています。気が充実していると、心身ともに健康でエネルギーも満ち溢れていますが、逆に不足すると疲れやすく、体調も崩れてしまいます。

実生活においても、仕事や生活のストレスが気を減少させる原因となります。特に、過度の疲労や心的ストレスが気を損なうことがあり、疲れや不安感が休息や対処法を取ったとしても解消されないことがあります。このようなときには、中医学的なアプローチとして、気の補充を促す食事や漢方が推奨されます。

また、気は身体の中の「通り道」を流れ、その流れをスムーズに保つことが重要です。気の流れが滞ると、痛みや不調の原因となります。鍼灸や気功などによって、気の流れを整えることができ、症状の改善に繋がります。

3.2 血の役割

血は、中医学において重要な役割を果たしており、身体の栄養や酸素を運ぶ役割を担っています。さらに、血は心や感情の安定とも関わっており、充実した血があることで、身体は健康となり、心も穏やかになります。特に女性の場合、生理周期があるため、血の状況に応じて健康状態が大きく変わることがあります。

血が不足すると、貧血や疲労、集中力の低下を感じることがあります。また、逆に血が多すぎると、体が重く感じる場合があります。このため、血の量や質を保つためには、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。特に、鉄分やビタミン、ミネラルがしっかりと含まれた食材(赤身肉やほうれん草、ナッツなど)が推奨されます。

また、血の流れは『気』とも強く関連しています。気が滞ると血も滞り、その結果、さらなる健康障害を引き起こす可能性があります。このため、中医学では気の流れをスムーズにすることが重視され、鍼灸などの施術が効果的と言われています。

3.3 津液の役割

津液とは、体内の水分や栄養素を指し、体の潤いとバランスを保つ役割を果たしています。津液が十分であれば、皮膚や内臓は潤い、全体の健康が保たれます。しかし、津液が不足すると乾燥、便秘、肌荒れなどさまざまな不調が現れやすくなります。

津液は、環境や季節によってその量が変動します。例えば、乾燥した秋に特に津液が失われやすくなることがあります。この時期には、特に養生が重要で、滋養に優れた食事(山芋や梨、スイカなど)を心がけることが推奨されます。

また、津液は『気』とも相互関係があり、充実した津液が気の流れを助ける役割があるため、十分な水分摂取は非常に重要です。特に、中医学では、寒い飲み物よりも温かい飲み物を意識して摂取することが考えられています。これにより、体内の温度を保ち、消化も助けることが期待されます。

3.4 三者の調和の重要性

気、血、津液の三者がバランスよく調和することが、中医学における健康の根本です。気が多すぎたり、血が不足したり、津液が不足することは健康問題を引き起こす要因となります。たとえば、気が充実しても血や津液が不足していると、全身の機能がうまく働かず、元気を失ってしまうことがあります。

それぞれの要素を意識して日常生活を送ることで、より健康的なライフスタイルが実現できます。たとえば、質の良い睡眠や適度な運動、ストレス管理がそれぞれの要素を支えることにつながります。中医学的な知識を取り入れながら自身の身体をケアしていくことが重要です。

このような相互に関連性のある三者を理解し、いつでもバランスよく保つことが、健康維持のためには欠かせません。特に病気からの回復期には、この三者の調和がより一層大切になります。

4. 臓腑の理論

4.1 臓腑の定義

中医学における臓腑は、内臓とその機能を指し、生命活動を支える重要な役割を担っています。この中で、臓は主に「物質を貯蔵する」役割を果たし、腑は「物質を運搬する」役割があります。それぞれが連携して、健康を保つための機能を調整しています。

具体的には、五臓(肝、心、脾、肺、腎)と六腑(胃、大腸、小腸、胆、膀胱、三焦)に分けられます。五臓はしっかりと物質を貯蔵しバランスを保ち、六腑は消化吸収や排泄を通じて、体内の循環を支える役割を果たしています。

また、臓腑の理論では、各臓腑が持つ特性やその相互作用が健康に直結すると考えられています。たとえば、肝は感情のコントロールを、心は精神的な安定を担っています。このため、臓腑のバランスが崩れると、心身に様々な影響が現れることがあります。

4.2 各臓腑の機能

各臓腑には、それぞれ特有の機能があります。肝は感情や調和の象徴で、ストレスの影響を感じやすく、この臓腑が弱まるとイライラや抑うつといった問題が起こりやすいです。心は血液循環や精神活動に深く関わり、心臓の健康が心穏やかに保つためには欠かせません。

脾は消化吸収を支える臓腑で、食事から得た栄養を身体に供給しますが、脾が弱まると胃腸の不調や栄養不足を引き起こします。肺は呼吸や免疫機能に関わり、体外からの水分や湿気を調整する役割も持ちます。腎は成長や生殖に関与し、エネルギーの基盤となる部分です。

これらの臓腑が相互に作用し合うことで、身体全体のバランスが保たれます。中医学では、何か一つの臓腑が不調になると、必ず他の臓腑にも影響が出るとされており、このバランスを保つことが健康維持につながります。

4.3 臓腑のバランスと健康

臓腑のバランスが保たれることは、健康な体を維持するために不可欠です。特に、精神的な健康と身体的な健康は密接に結びついています。ストレスが肝に影響を与えると、直接的に心や脾、腎にも影響が出ます。これは、特に仕事や家庭でのストレスが高まったときに体調を崩す原因となります。

このため、臓腑の健康を保つためには、バランスの良い生活が求められます。日常生活での食事、運動、ストレス管理が非常に重要な要素となります。例えば、リラックスする時間を設けることで、肝の機能が整えられ、精神的な安定が図れます。

また、臓腑が正常に機能していると、エネルギーの循環や免疫力が高まり、体調も整いやすくなります。逆に、いずれかの臓腑が弱ると、その他の臓腑に負担がかかり、全体の健康が損なわれることがあります。このようなバランスを理解し、日々の生活に取り入れることが、長い目で見た健康維持につながります。

5. 診断方法と治療法

5.1 診断手法の種類

中医学では、病気の診断には主に四つの診断手法が用いられます。第一は「望診」で、この方法は、患者の外見や表情、舌の状態を観察することで健康状態を判断します。特に舌は、身体各臓腑の状態を反映する重要な指標とされ、多くの情報を提供します。

次に「聞診」は、患者の声や呼吸音を聴くことで、内臓の状態を探ります。呼吸が浅かったり、声に力がなかったりすることは、例えば肺の機能に問題があるサインとして捉えられます。三つ目の「問診」は、患者からの問診を通じて痛みの部位や体調、生活習慣などを把握します。最後は「切診」で、脈を触れたり、体に触れてみたりして、体内の気血の流れを確認します。

これらの手法を組み合わせることで、中医学では貧血やストレス、湿気による体調不良など、現代医学では取り扱いが難しい症例にも効果的にアプローチすることができるのです。正確な診断ができることで、より適切な治療法へと繋げていきます。

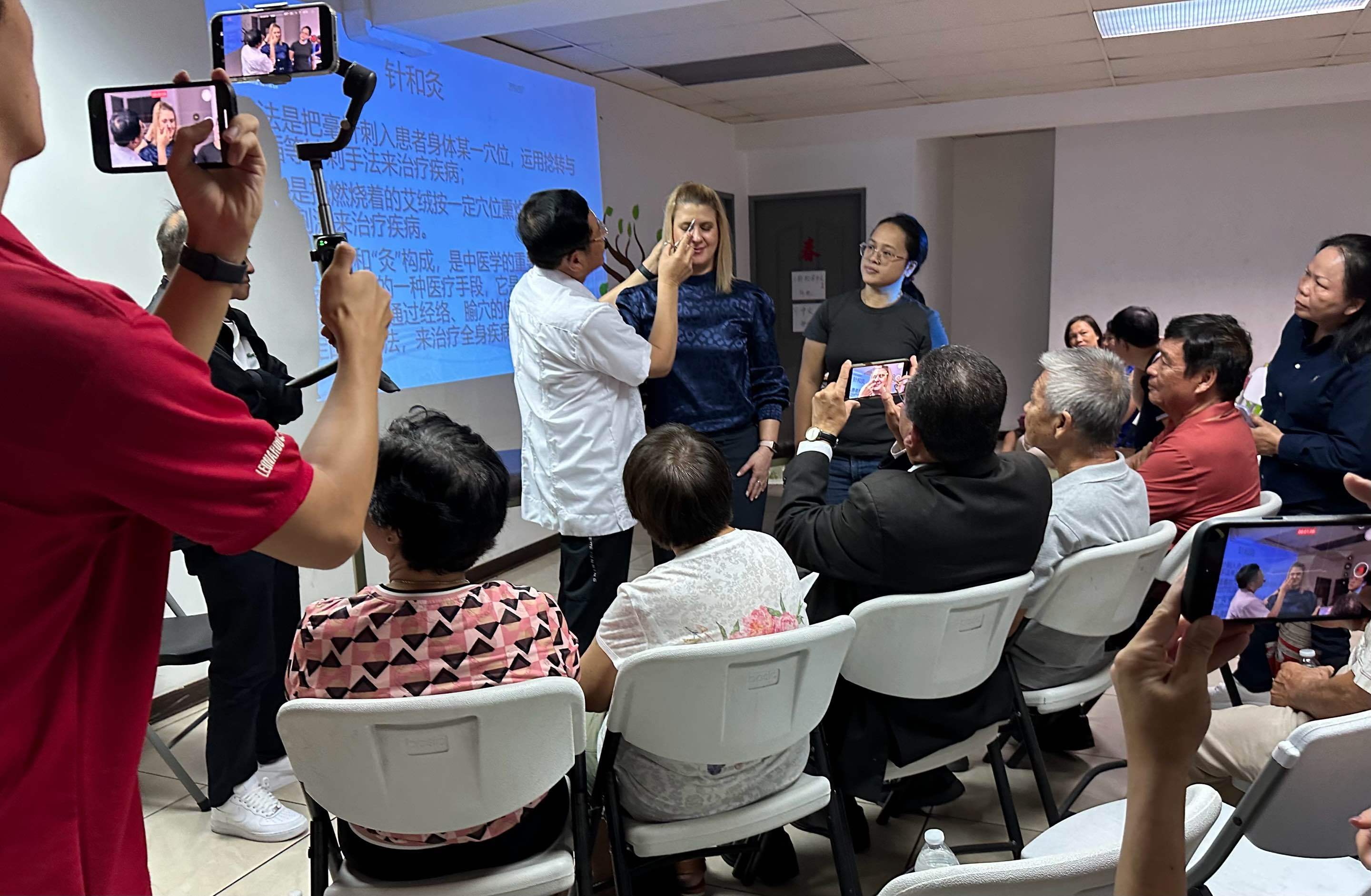

5.2 鍼灸と漢方治療

中医学の治療法は多様ですが、その中でも特に鍼灸と漢方は広く知られています。鍼灸は、特定のポイントに針を刺したり、灸を据えたりすることで、気の流れを整え、自己治癒力を引き出す効果があります。この施術は、腰痛や肩こり、頭痛などさまざまな症状に対して効果があるとされています。

さらに、鍼の種類や刺す深さ、施術するポイントによって、効果が異なります。たとえば、特定のポイントに刺すことにより、痛みを和らげたり、エネルギーを高めたりすることが可能です。また、治療の頻度や適用期間は症状の程度によって異なるため、プロの施術者に相談し、自分に合ったプランを立てることが重要です。

漢方は、天然の植物や鉱物を用いた伝統的な薬剤のことを指します。漢方薬は、体質や病歴に基づいて個別に調合されるため、非常にカスタマイズ性が高いのが特徴です。たとえば、風邪を引いた場合でも、体調や気候、生活習慣によって最適な漢方が異なるため、医師がそれぞれの患者に合った調合を行います。

5.3 中医学における予防医学の考え方

中医学は、単なる病気の治療ではなく、予防医学としての側面も重視されています。中医学では、「未病」という状態を大切に考え、病気が発症する前の段階で気をつけることが求められます。これは、体の健康を改善するだけでなく、病気を遠ざけるために非常に重要な要素です。

生活習慣や食事、ストレス管理を通じて、体を整えることで、病気の発症を防ぐことができます。たとえば、毎日の食事に気を使ったり、適度な運動を取り入れたり、リラックスする時間を設けることが効果的です。また、季節に応じた食事を心がけることも予防に役立ちます。

まとめとして、中医学はその基礎となる理論が体系的に組み合わさり、健康維持や病気の予防に取り組む助けとなります。ここで紹介した基本的な理論や診断法、治療法は、ただの概念にとどまらず、日常生活に役立てることができます。中医学の知識を取り入れることで、より健康で充実した生活を送ることができるでしょう。