漢詩は中国の文化の中で重要な位置を占めており、その歴史と美学、流派にわたる多様な変遷を経て、今日に至るまで多くの人々に愛され続けています。特に陶淵明(とうえんめい)の存在は、田園詩の発展とその後の詩人たちに対する影響において、大きな役割を果たしました。陶淵明は、自然との調和を重んじる詩風で知られ、彼の作品は後の時代においても多くの詩人たちに感銘を与え続けています。この文章では、漢詩の美学と流派、陶淵明の生涯と彼がもたらした田園詩の影響について深く掘り下げてみたいと思います。

1. 漢詩の歴史

1.1 漢詩の起源

漢詩の起源は、古代中国の詩歌文化に遡ります。詩経(しきょう)や楚辞(そじ)など、紀元前の古典文学がその基盤を成しており、漢詩は時代と共に発展を遂げてきました。漢代に入ると、詩はより制度化され、官吏や知識人によって広く用いられるようになりました。そのため、漢詩は単なる表現手段を越えて、政治的なメッセージや社会情勢を反映する重要な役割を果たすようになりました。

また、漢詩の特徴として、音韻やリズムが重視される点が挙げられます。これにより、詩は口頭での伝達が容易になり、広く普及することが可能となりました。その後、漢詩は魏晋南北朝時代に至り、特に詩の技巧や形式が多様化していきました。この時期には、陶淵明をはじめとする詩人たちが登場し、田園詩という新たな流派を確立しました。

1.2 時代ごとの変遷

漢詩の歴史は、さまざまな時代によってそのスタイルやテーマが変化していく過程でもあります。初期の漢詩は、自然賛美や人生の哀愁を表現した作品が多かったのですが、時代が進むにつれ、社会的なテーマも取り入れられるようになりました。特に、唐代においては、詩の形式が確立し、詩人たちが名声を得ることが一般的になりました。この時代には、李白(りはく)や杜甫(とほ)といった偉大な詩人たちが現れ、彼らの詩は今なお多くの人々に親しまれています。

また、時代ごとの変遷の中で、異なる思想や哲学も詩に影響を与えてきました。特に儒教や道教の影響を受け、詩は単に美を追求するだけでなく、内面的な探求や道徳的な教訓を含むようになりました。このように漢詩は、時代や社会の変化に応じて、常に新しい表現を模索してきました。

1.3 漢詩の主要な作品

漢詩の中には、時代を超えて名作として称えられる作品が数多く存在します。たとえば、李白の「月下独酌」(げっかどくしゃく)や、杜甫の「春望」(しゅんぼう)などは、感情や情景を巧みに描写した詩として有名です。これらの作品は、単なる風景描写を超え、詩人の内面的な思いを伝える力を持っています。

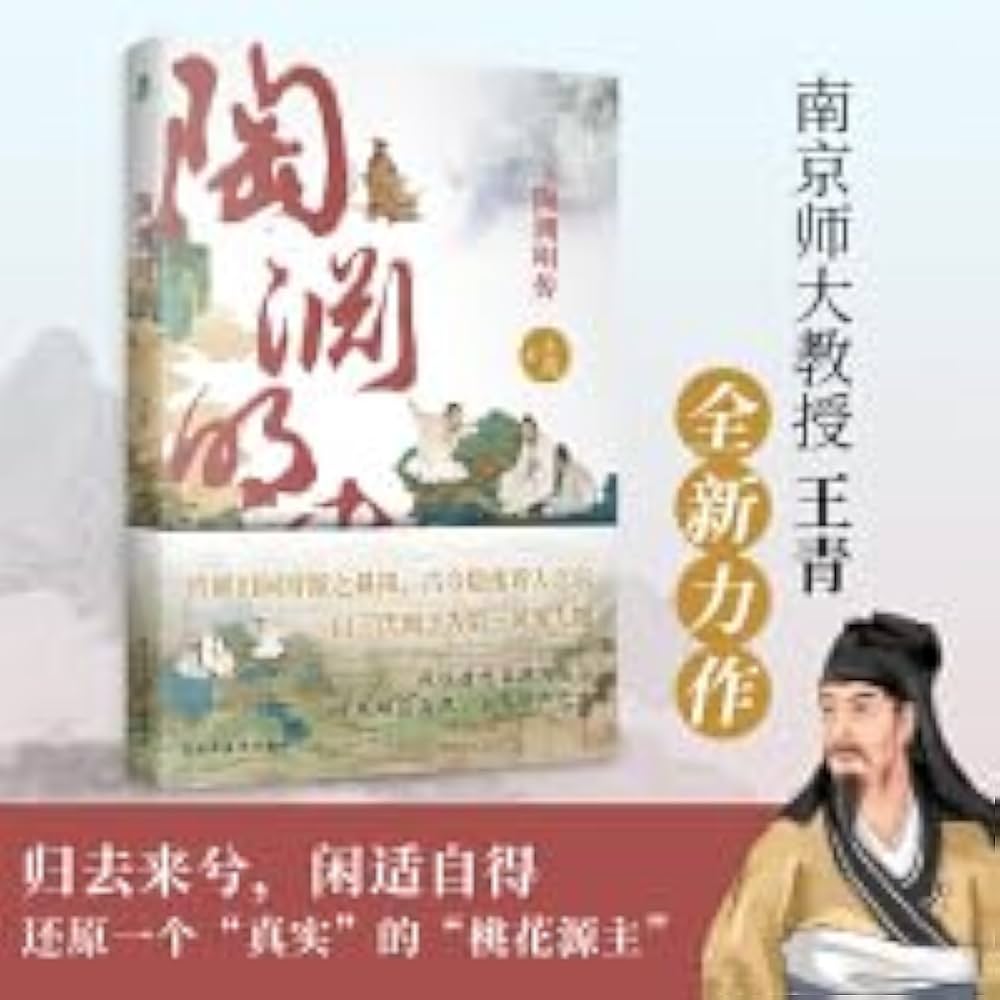

また、陶淵明の詩も重要な位置を占めており、「帰去来兮辞」(きこらいきし)などの作品は、自然との共生や隠遁生活を詠んだもので、多くの人々に深い感動を与えています。これらの作品は、漢詩の美学を極めて体現しており、自然との調和を追求する詩風は、後の田園詩に影響を与えることとなります。

2. 漢詩の美学

2.1 美の定義

漢詩における美の定義は、単なる美しさ以上のものがあります。漢詩では、音韻やリズムの美しさ、自然描写の繊細さ、そして深い感情が相まって、美が生まれます。音韻に関しては、中国語の特性を生かしたリズム感あふれる詩が魅力の一つです。これは同時に、詩が口語で伝えられることを可能にし、詩の美しさを生かす要素ともなっています。

漢詩における自然描写は非常に重要で、四季折々の風景や動植物が巧みに取り入れられます。これにより、読者は詩を通じて自然との一体感を感じることができ、心の平穏を得られるのです。特に陶淵明の詩では、静かな田園風景や花々、月明かりの美しさが描かれ、彼の詩は自然そのものを称えるものとなっています。

2.2 表現技法の多様性

漢詩の美学は、多様な表現技法によって支えられています。たとえば、比喩や擬人法、象徴的表現が巧みに用いられ、読者に強い印象を与えます。比喩を用いることで、詩の内容が一層豊かになり、独特の深みを与えます。陶淵明の詩にも、多くの比喩が見受けられ、自然の美しさや人間の生き方を示唆する重要な要素となっています。

また、反復や対句などの技法も漢詩においてはよく見られます。これにより、詩はリズミカルになり、音の響きが豊かになるのです。特に、陶淵明はその詩の中で詩的なリズムを大切にし、言葉遊びを楽しむことで、感情をより強く伝えようとしました。こうした表現技法の多様性が、漢詩に奥深い魅力を与えています。

2.3 漢詩と自然

漢詩は、自然との関わりを非常に重視しています。詩人たちは、自然という存在を通じて自己を表現し、美しい情景や感情を描き出しました。特に陶淵明は、田園詩を通じて、自然との調和を求め、人々にその大切さを訴えかけています。彼の詩には、自然の美しさや人間の心のあり方が緊密に結びついており、読者に深い感動を与えます。

例えば、陶淵明の「飲酒」(いんしゅ)には、自然に囲まれた中での心の豊かさが描かれています。彼は田園の美しさを称賛しながら、自身の孤独や安らぎを素直に表現しています。このように、漢詩は自然を通じた内面的な探求に満ちており、それが詩の魅力を高める要因の一つとなっています。

3. 漢詩の主要な流派

3.1 近体詩の特徴

漢詩には多くの流派が存在しますが、特に近体詩は重要な位置を占めています。近体詩は、唐代に確立された詩形で、主に五言詩(ごげんし)や七言詩(しちごんし)が含まれます。この詩形は、強い音韻的要素や緻密な構造を持ち、詩の美しさを引き立てる要因となっています。近体詩では、韻律やリズムが非常に重視され、詩人たちはその技術を磨いて高度な詩を作り上げました。

また、近体詩は内容的にも多様で、自然や人生、愛情などさまざまなテーマが扱われます。李白や杜甫の作品に見られるように、詩の内容は感情にあふれ、多くの読者を魅了し続けています。詩人たちは、強い言葉で感情を表現し、読者に深い印象を与えます。このように、近体詩は漢詩の中でも特に人気のある形式として、続く時代に影響を与えました。

3.2 古体詩の伝統

古体詩は、一方で、近体詩の技術や形式が確立される以前から存在した詩のスタイルです。古体詩は、規則が比較的緩やかであり、自由な表現が可能です。特に先秦時代の詩や漢代の初期の詩において、多様なテーマが扱われています。古体詩は、感情の深さや自然の美しさを率直に表現することを重視しており、詩人たちは形式にとらわれることなく自由な発想で詩を詠みました。

陶淵明は古体詩の代表的な詩人として位置づけられています。彼の作品には、自然との関わりや人生の喜び、苦しみが率直に表現されています。彼の詩は、当時の他の詩人たちとは異なり、形式的な規則にとらわれることなく、個々の感情や風景を素直に描写することに重きを置いていました。このような自由な表現が、古体詩の魅力を引き出す要因の一つとなっています。

3.3 絶句と律詩の違い

絶句(ぜっく)と律詩(りつし)は、近体詩の中で重要な形式の二つです。絶句は四句から成り、構造が単純である一方、律詩は八句から成り、規則が厳格で構造的です。絶句は短いながらも深い感情を表現するのに適しており、しばしば情景や感情を瞬間的に捉えます。たとえば、王之涣(おうしかん)の「登鹳雀楼」(とんかんじゃくろう)は、自然の光景を描写しつつ、人生の儚さを伝えています。

対して律詩は、音韻やリズムが整然としており、技術的な難易度が高いです。律詩では、対句の使用やリズムの緻密さが求められ、詩人はしばしばそれを駆使して複雑な感情や情景を表現します。たとえば、杜甫の作品には、社会的なテーマが強く含まれ、多くの人々に興味を引き付けました。

このように、絶句と律詩は、それぞれ異なる特徴を持つ詩の形式であり、詩人たちは自らの感情や視点に応じて適切な形式を選択することで、作品に新たな価値を生み出しました。そして、陶淵明の田園詩も、古体詩や近体詩とは異なる独自のスタイルを確立し、多くの後世の詩人に影響を与えています。

4. 陶淵明の生涯と影響

4.1 陶淵明の伝記

陶淵明は、364年から427年ごろまで生きた詩人で、彼の生涯は興味深いものです。彼は南朝の詩人として知られ、多くの作品を残しましたが、その人生は波乱に満ちていました。陶淵明は若いころに官吏としてのキャリアをスタートしましたが、政治的な腐敗に失望し、以後は隠遁生活を選ぶこととなります。この決断は、彼の詩に大きな影響を与えました。

彼の詩の多くは、田園生活を謳歌し、自然との共生を主題にしています。陶淵明は、自身の生活を田舎の自然の中に見出し、その美しさを詩に表現しました。特に、「桃花源記」(とうかげんき)では、理想的な田舎町の描写が印象的で、その後の田園詩のスタイルの基礎となりました。

陶淵明の伝記は、彼の詩がどのように生まれたかを知る一助となります。彼の詩には、内面的な探求や自然への愛が込められており、多くの人々に感動を与えています。彼の作品は、中国の文学史の中でも特異な存在であり、後の詩人たちにも大きな影響を与えました。

4.2 田園詩の要素

陶淵明の田園詩は、自然と人間の調和をテーマにしており、彼の詩の中には、静けさや安らぎが感じられます。田園詩には、特に農業の営みや季節の移り変わりが頻繁に描かれ、これにより自然の循環が表現されています。彼は、単に自然を観察するだけではなく、その中で生活の喜びや人間の感情を描写することに重きを置いていました。

また、陶淵明の田園詩には孤独感や内面的な探求がしばしば見受けられます。自然との対話や自分自身との向き合いを通じて、彼は深い思索に至ります。このような要素が、後の田園詩になくてはならないスタイルとして受け継がれ、彼の影響を受けた多くの詩人たちに引き継がれています。

陶淵明の田園詩は、単に美しい風景を描写するのではなく、人間の心情や自然への感謝を詠み上げることに特化しています。このため、現代においても多くの人々に共感を呼び起こし、詩としての価値を保ち続けています。

4.3 他の詩人への影響

陶淵明の影響は、後世の詩人たちに多大な影響を与えました。特に彼の田園詩は、多くの詩人たちにとっての模範となり、自然との調和や内面的な探求を求める流れが続きました。唐代の詩人たち、たとえば李白や杜甫も、陶淵明の作品を魅力的に感じ、その影響を受けたとも言われています。

また、宋代以降の詩人たちも陶淵明の田園詩の影響を色濃く受けており、自然と人間の関係を意識的に表現しようとする詩が数多く生まれました。特に、蘇東坡(そとうは)や王維(おうい)などの詩人は、自然観や人間観において陶淵明の詩に強く触発されたとされています。

陶淵明の作品は、詩の内容だけでなく、その姿勢や生き方自体が後の詩人たちに深く影響を与えました。隠遁生活や自然との共生を求める姿勢は、詩人たちの作品においても重要なテーマとなり、彼の影響は現在に至るまで続いています。

5. 田園詩の影響

5.1 田園詩の流行

陶淵明の田園詩は、彼が活躍した時代だけでなく、その後の時代においても大きな影響を及ぼしました。特に唐代、詩人たちは彼の作品を意識し、田園詩の流行を作り上げました。自然や農民の生活を題材にした詩は、しだいに人気を博し、多くの詩人たちがそのスタイルを模倣しました。

田園詩の流行は、自然や田舎の生活が持つ素朴さや美しさに触れることで、都会の喧騒からの逃避を求める心に応えるものとなりました。このような背景から、田園詩は文学の一ジャンルとして確立され、広く受け入れられるようになりました。

陶淵明がもたらした田園詩の影響は、中国の詩壇における大きな流れを生み出し、後世の詩人たちに新たな表現の道を開かせることとなりました。この流行は、詩人たちにとっての重要なテーマであり続け、田園詩の存在は今日に至るまで続いています。

5.2 近代詩への継承

近代になり、詩のスタイルは変化を遂げますが、陶淵明の田園詩は依然として影響を与え続けました。特に、自然や人間の感情を描写する手法は、近代詩においても重視され、詩人たちは彼の作品からインスピレーションを得て、新たな表現方法を模索しました。

また、近代の詩人たちは、田園詩を通じて社会の現実を見つめ直し、自身の生活や心情を詩に反映させることも多くなりました。詩の内容はよりリアルで、現代の社会に即したものとなり、陶淵明の影響が色濃く残っていることが伺えます。

このように、陶淵明の田園詩は近代詩においても重要な役割を果たし、詩人たちは彼の作品を通じて、自然や人間の心の深さを追求し続けているのです。

5.3 現代における田園詩の評価

現代において、陶淵明の田園詩は新たな評価を受けています。環境問題や都市化が進む中で、人々は再び自然との共生を求めるようになり、詩における田園の美しさが注目されています。陶淵明が描いた田園の風景や、自然との調和を求める姿勢は、今なお多くの人に共感を呼び起こしています。

さらに、現代の詩人たちも陶淵明の影響を受け、自らの生活や感情を自然を通じて表現する傾向があります。このように、田園詩は単なる過去の文学としてではなく、現代においても生き続け、さまざまな形で人々に感動を与えています。

終わりに

陶淵明とその田園詩は、中国文学における特別な位置づけを持つ作品群です。彼の詩は、自然との共生や内面的な探求を通じて、後の詩人たちに多大な影響を与え続けています。彼の作品を通じて、私たちは自然の美しさや人間の情感について、改めて考えさせられます。陶淵明の影響は、時代を超えてPoetたちに引き継がれ、今でも多くの人々に感銘を与えているのです。そのため、彼の田園詩は現代においても非常に重要な文化的資産であり、書物や詩の中で私たちとつながり続けています。