王羲之は、中国書道の歴史において非常に重要な人物です。彼の書道理論は、彼自身の生涯や業績に大きく根ざしており、書道を単なる技術としてではなく、心や感情を表現する芸術として捉える視点を与えました。特に彼の作品「蘭亭序」は、王羲之の書道理論を象徴する名作として知られています。これから、王羲之の生涯から彼の書道理論、さらには彼が書道に与えた影響までを掘り下げていきます。

1. 王羲之の生涯

1.1 出生と家族背景

王羲之は、303年に中国の東方、現在の山東省に生まれました。彼の家族は、古くから名門とされる家系であり、父親は当時の官吏でした。この盛大な家庭環境は、王羲之が幼少期から豊富な教育を受ける土壌となりました。彼の母親は、文学や芸術に造詣が深く、彼にも書道の魅力を教えたと言われています。その影響で、王羲之は若い頃から漢詩や古典文学に親しみ、書道の素養を深めていきました。

王羲之の家族は、学問を重んじる文化的背景を持ち、特に父親は非常に厳格な教育方針を持っていました。そのため、王羲之は常に自分の技術を向上させるために努力を怠らず、書道に打ち込むことができました。このような家庭環境が、彼の後の成功に大きな影響を与えたのです。

1.2 書道の道へ

王羲之は、書道への道を歩む中で、多くの技術やスタイルを模索しました。彼はまず、伝統的な書道の技法を習得し、その中に自らの独自性を加えることを目指しました。特に、王羲之は「草書」や「行書」を好み、力強さと美しさを兼ね備えたスタイルを確立しました。彼の書道は、単に文字を書く行為ではなく、心の表現、感情の流れとして捉えられました。

また、王羲之は多くの流派から影響を受けつつも、自らのスタイルを育て上げることに取り組みました。これにより、彼は書道の幅を広げるとともに、他の書家たちにも刺激を与えました。書道に没頭する彼の姿勢は、後の書家たちにとっての理想像となったのです。

1.3 主要な業績と影響

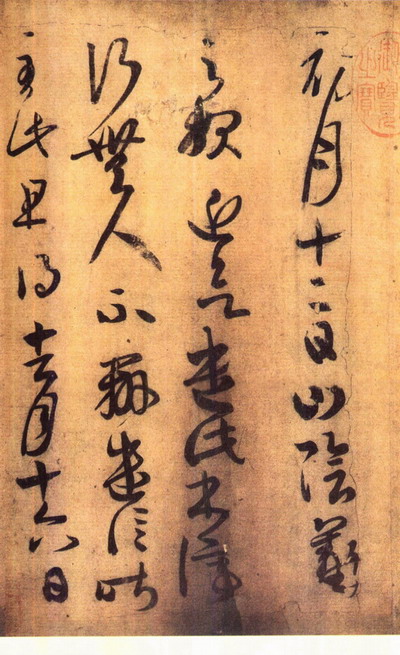

王羲之の書道の技術と理論は、後世の書道士たちに大きな影響を与えました。彼の作品の中で特に有名な「蘭亭序」は、技術だけでなく、感情豊かな内容でも知られています。この作品は、王羲之の書道の到達点であると同時に、彼の哲学や美意識をも反映したものです。「蘭亭序」は、友情や自然の美しさを謳い上げた内容で、多くの人々の心を捉えました。

また、王羲之が用いた技術は、後世の書道家たちのスタイルにも多くの影響を与えました。彼の持つ筆の運びや線の美しさは、今なお多くの書道家によって模倣されています。特に、日本の書道にも影響を与え、日本の書道家たちは彼のスタイルを取り入れ、独自の発展を遂げています。

2. 書道の基本概念

2.1 書道の定義

書道は文字を書くだけではなく、文字を通して心や感情を表現する芸術です。中国の書道は、漢字文化圏において特に重要な役割を果たしており、書のスタイルや技術は多岐にわたります。書道は自らの内面を探求し、筆を介してその思いを具現化する行為と見なされてきました。このような書道の重要性は、王羲之の存在によって一層強調されることになりました。

王羲之の書道は、技法と芸術性に加え、精神的な側面が大きな要素となっています。彼は、書道を通じて自己を見つけることができると考え、これは書道の本質を理解する鍵とも言えるでしょう。書道の作品は、見る者に深い感動や思索を促すものとなります。

2.2 書道の歴史的背景

中国における書道は、紀元前から存在しており、時代とともにそのスタイルや技術は変化してきました。古代の甲骨文や金文を起源とし、漢字が発展する中で、書道も進化を遂げました。王羲之が生きた時代は、書道が技術としてだけでなく、文学や芸術の面でも重要な位置を占めていた時代です。

また、王羲之の時代は、文人たちが自身の作品を通じて自己を表現し、書道を一つの芸術として昇華させた時期でもありました。書道は、貴族階級だけでなく一般市民にも広がり、各地で様々なスタイルが生まれるなど、文化的な豊かさを表現する手段となりました。

2.3 王羲之における書道の位置付け

王羲之にとって、書道は自己表現の重要な手段であり、彼はその中で自己のアイデンティティを確立しました。彼のスタイルは、力強さと優雅さを兼ね備えており、単なる文字を書く行為を超えて、彼を象徴するものとなりました。王羲之の書道が持つ美しさは、書道そのものの価値を一層高めたと言えるでしょう。

また、王羲之の書道には、技術の革新とへの探求心が見られます。彼自身が技術を磨き上げると同時に、書道の精神的な側面も重視した結果、彼の作品は今でも多くの人々に感動を与えています。彼が確立した書道のスタイルは、後の世代にとっての基盤ともなり、その影響力は計り知れません。

3. 王羲之の書道理論の特徴

3.1 形と筆の運び

王羲之の書道理論の一つの特徴は、形と筆の運びに対する徹底した追求です。彼は、文字の形を美しく保ちながら、筆が持つ流動性を最大限に活用することの重要性を強調しました。王羲之の字は、力強く、同時にしなやかさを持っており、それこそが彼のスタイルの特異性を生んでいます。この筆の運びには、彼自身の感情や思考が深く反映されています。

さらに、王羲之は、書道を行う際の心の状態や呼吸法にも意識を置いていました。彼は、「書は心の表れである」と考え、書道を通じて内面的な平和を見出すことを重視しました。そのため、書道には一定のリズムが必要であり、書く者が落ち着いた状態でなければ、美しい作品は生まれないと信じていました。

3.2 気韻生動の考え方

王羲之の書道理論におけるもう一つの重要な概念が「気韻生動」です。この考え方は、書道における筆の動きや文字の形状に、生命感や感情を与える要素を指します。王羲之にとって、書道は単なる筆を使った技術的な行為ではなく、生命の息吹を感じさせる表現活動であると捉えられていました。

実際に王羲之の作品を見ると、ひとつひとつの筆使いには、彼の内面から湧き出る情熱や感情が込められています。この「気韻生動」は、書道作品に生命を吹き込む力を持っており、観る者に感動を与える要素となっています。このように王羲之は、書道を通じて人間の心を描き出そうとしたのです。

3.3 借景と自然美の重視

王羲之は、書道における自然美の重要性をも強く意識していました。彼は自然の景色や情景を借景として引き出し、書道作品にその美しさを反映させることを重視しました。このようなアプローチは、「借景」という考え方を生み出し、書道における表現の奥行きを広げることに繋がりました。

たとえば、王羲之の「蘭亭序」には、自然の風景や季節の移ろいが描かれており、それが彼の心情とも相まって、書に深みを与えています。このように書道と自然を結びつけることで、王羲之は作品に生命を与え、その美しさを引き立てました。彼の理論は、後の書家たちにも影響を与え、書道の新たな可能性を切り拓く鍵となったのです。

4. 名作の分析

4.1 「蘭亭序」

「蘭亭序」は、王羲之が305年に友人たちとの宴席で詠んだ詩に対する序文として有名です。この作品は、字形の美しさのみならず、その内容の詩的な深さでも知られています。「蘭亭序」では、友情や人生の儚さ、自然の美しさについて描かれており、非常に感情豊かな表現がなされています。

特に、この作品において王羲之は、心の内面を诗的な言葉で表現し、そうした感情を美しい筆運びで具現化しました。作品の冒頭では、自然の美しさや宴の楽しさが描かれ、次第に人生の無常さへの思索へと進展します。この流れるような表現が、見る者の共感を誘い、王羲之の作品が持つ深い魅力を引き立てています。

4.2 書道における作品の位置付け

「蘭亭序」は書道史において非常に重要な位置を占めており、王羲之のスタイルの代表作とされています。この作品は、ただの書道作品にとどまらず、その内容や背景からも多くの教訓を与えてくれます。王羲之の作品は、書道が不朽の芸術形態であることを証明するものとして、多くの後世の書道家たちに影響を与え続けています。

さらに、「蘭亭序」は王羲之の技術的な能力を示すものであり、彼が如何にして書道を芸術に昇華させたかを物語っています。その美しさや情感は、後世の書道家たちの模範となり、書道に対する理解を深める手助けとなりました。このように王羲之の名作としての「蘭亭序」は、書道の歴史に大きな痕跡を残しています。

4.3 王羲之の作品が与えた影響

王羲之の作品は、中国だけでなく国外にも影響を与え、多くの文化圏において高く評価されています。特に、「蘭亭序」は日本の書道にも影響を及ぼし、多くの書道家によって模写され、研究されてきました。日本の書道においても、王羲之のスタイルは重要視されており、彼の作品は書道の学院や教室でよく教えられています。

その影響は、書道だけに止まらず、文学や詩の世界にも広がっています。王羲之の書作に触発された文学者たちが多く、彼の作品を称賛する詩や文章が数多く存在します。このように、王羲之は書道という枠を超え、人々の心に深く根付いています。

5. 王羲之の書道理論の後世への影響

5.1 書道の発展に与えた影響

王羲之の書道理論は、中国書道の発展において不可欠な要素となりました。彼が確立した「行书」や「草书」のスタイルは、後の書家たちに受け継がれ、多くの流派が彼の影響を受けました。王羲之が持つ筆使いや緩やかな線の表現は、書道における美しさを定義づけ、新たな書道文化を形成しました。

さらに、王羲之は、ただの技術を教えるのではなく、書道における精神性や感情の表現を重視しました。この考え方は、現代の書道教育にも未だに影響を与えており、多くの書道家たちがその重要性を認識しています。結果として、書道は単なる技術ではなく、心を豊かにする表現活動として捉えられるようになりました。

5.2 故事や文化への影響

王羲之の影響は、書道だけにとどまりません。中国の伝統文化や故事にもその足跡が見られます。彼の作品や理論は、中国文化における「文人」の理想像を具現化しており、多くの文化人たちが彼の精神性に引き寄せられました。そのため、王羲之は文学や哲学、さらには画家たちにも影響を与え、彼の考え方や表現方法は多くの作品に反映されています。

また、「蘭亭序」の内容には、友情や人生の無常さが描かれており、このテーマは多くの詩や物語に影響を与えました。王羲之の影響下で書かれた作品は、彼の美学や心情を色濃く反映しており、後の世代にとっての模範となっています。このように、王羲之は書道はもちろん、広範囲な文化においても重要な人物となっています。

5.3 現代における王羲之の位置

現代においても、王羲之の存在は非常に大きなものです。彼の作品は、書道の世界で高い評価を受けており、多くの展覧会や書道教室でその技術が教えられています。また、彼の考え方は、現代における書道教育においても重視されるようになっています。書道に対するアプローチや心構え、とりわけ「気韻生動」の考え方は、今でも多くの書道家に受け継がれています。

さらに、日本や他のアジア諸国においても、王羲之の作品や理論は研究の対象となっており、国際的な書道交流の中でも重要な役割を果たしています。王羲之の思想や教えは、国境を越えて多くの人々に影響を与え、その普遍性が際立っています。彼の書道への取り組みは、今後も多くの人々にインスピレーションを与えることでしょう。

6. まとめと考察

6.1 王羲之の書道理論の意義

王羲之の書道理論は、その豊かな精神性と表現力により、書道を芸術の域に引き上げました。彼が強調した「気韻生動」や自然美の重視は、書道にとどまらず、人々の心に深く響きます。王羲之の存在は、技術だけでなく、心を伝える手段としての書道の意義を再認識させてくれます。

彼の作品や理論は、現代においても脈々と受け継がれ、多くの書道家たちにとっての理想像とされています。王羲之が求めた「書道の精神性」は、書道を通じて自らの内面を見つめ直すきっかけとすることで、私たちを豊かな感情へと導いてくれます。

6.2 今後の研究の展望

王羲之に関する研究は、今後も多くの可能性を秘めています。彼の書道理論に対する新たな視点や解釈が生まれることで、書道文化の理解がさらに深まることでしょう。特に、異文文化や現代アートとの融合において、王羲之の理念は新たなインスピレーションを与える源となるかもしれません。

また、日本や他国の書道家たちが王羲之の影響を受けつつ、どのように彼のスタイルを発展させているかを探究することも重要です。王羲之の理念を通して、書道が持つ普遍的な価値を再評価し、新たな書道文化の形成に寄与することが求められています。

6.3 日本における王羲之の受容

日本において、王羲之は非常に高く評価されており、多くの書道家に影響を与えています。彼の作品やスタイルは日本の書道において模範となり、特に「蘭亭序」は多くの書道家によって模写され、研究されています。日本の書道家たちは、王羲之の筆使いを取り入れ、自らのスタイルをさらに発展させています。

このような王羲之の受容は、国境を越えて多くの文化交流を生み出しています。彼の影響を受けた書道作品は、新たな表現の可能性を探求し、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。王羲之の書道理論は、時代を超えて多くの人々に愛され、今後もその美しさを私たちに伝えてくれるのです。

終わりに、王羲之の書道理論と作品は、単なる歴史的な遺産ではなく、現代の心にも響くものであり続けます。彼の精神性や表現力は、書道を通じて私たちに豊かな感情と思索を促しており、これは書道が生き続ける限り、未来にも継承されていくことでしょう。