漢字は中国文化の象徴であり、その起源と進化は非常に興味深いものです。漢字は単なる文字の集合体ではなく、古代から続く人々の思考や歴史、文化そのものを反映しています。この文章では、漢字の歴史的変遷について詳しく探求していきます。漢字がどのように進化し、時代ごとにどのような変化を遂げてきたのか、また現代における役割についても触れます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の定義

漢字とは、主に中国語を表記するために使用される文字体系のことで、非常に汎用性が高いのが特徴です。漢字はそれぞれが意味を持っており、単独でも使用されることがあります。また、他の文字と組み合わせることで、さらに多くの意味を表現することができます。たとえば、「山」という漢字は単独で「山」を表すだけでなく、「山川」や「山林」といった複合語においてもその意味を保っています。

漢字の大きな特徴の一つは、その形状が意味を表している点です。これは視覚的にも理解しやすく、直感的なコミュニケーションを助けます。例えば、「木」という漢字は木の形に似ており、その形状からも「木」をイメージしやすいです。

このように、漢字はただの文字の集合体ではなく、文化の中に深く根付いています。日本語や韓国語、ベトナム語など、他のアジアの言語においても漢字の影響は大きく、これらの言語との連携が見られます。

1.2 漢字の特徴

漢字には数多くの特徴がありますが、まずは文字の数の多さです。現在使用されている漢字は約5,000から10,000字以上と言われており、その用途は幅広いです。このため、漢字の学習には時間がかかりますが、その分、多様な表現が可能になります。

また、漢字には発音がないという特異性もあります。日本語の場合、漢字は「音読み」と「訓読み」の二つの読み方があり、同じ漢字でも言語環境によって異なる発音を持つことがあります。例えば、「行」という漢字は、「こう」や「いく」と読まれることがあり、文脈によって使い方が異なります。

さらに、漢字の構造も面白い点です。「会意字」や「形声字」など、漢字はその構成によって意味を推測することができるものが多いです。たとえば、「明」は「日」と「月」から成り立ち、明るいという意味を持つことが分かります。このように、漢字は形だけでなくその構造からも意味を感じ取ることができるのです。

2. 漢字の起源

2.1 古代文字の影響

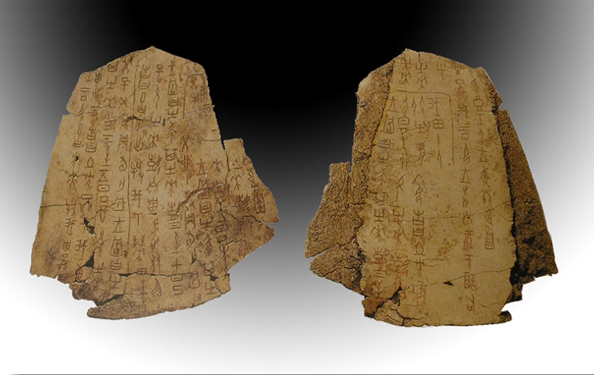

漢字の起源について探ると、古代文字が大きな影響を与えたことがわかります。甲骨文字や金文など、古代の中国ではすでに文字が使用されていました。これらの文字は、亀の甲羅や青銅器に刻まれており、当時の人々の宗教や生活、戦争の様子を記録しています。

甲骨文字は、中国の商代(約1600〜1046年)に発展した文字で、主に占いに使われました。占いの結果を記録するために、神々へのお願いや予言を刻印したもので、その形状は現在の漢字のルーツとされています。このような古代の文字が、漢字の基盤を形成しているのです。

金文も漢字の起源を探る上で欠かせない存在です。金文は青銅器に鋳造される文字で、商代から周代にかけて使用されました。この文字は、政治や社会の状況を伝える重要な証拠であり、漢字の発展に寄与しています。言葉の形が進化する過程を踏まえると、古代の人々がどのように自らの思考を言語化していったのかが見えてきます。

2.2 甲骨文字と金文

甲骨文字と金文は漢字の発展において非常に重要な役割を果たしました。甲骨文字は、実際の赤文字と青文字の組み合わせで構成されているため、考古学者たちがこの文字を解読することによって、古代の人々の思考や感情を読み取るための重要な手がかりとなります。これは、漢字の起源を理解する上で欠かせない要素です。

金文は、甲骨文字よりも多くの漢字が作り出され、宗教的・政治的な側面が色濃く表れています。金文に記されている内容は、王やその家族のこと、戦争、収穫、天候など、様々なテーマに及び、当時の社会における価値観や関心を反映しています。このように、金文に見られる文字は、単なる記号以上のものであり、漢字の進化方法のヒントを与えてくれるのです。

これらの古代文字は、漢字の形や意味がどのように育まれていったのかを示唆しており、漢字の形成を理解するために欠かせない要素です。漢字の歴史を切り開く上で、甲骨文字や金文の研究は今後も重要な課題として残るでしょう。

3. 漢字の分類法

3.1 指事字

指事字は、漢字の基本的な分類法の一つで、抽象的な概念を表現するための文字です。この分類に属する漢字は、言葉の意味や概念を直接的に示しています。例えば、「上」や「下」という文字は、物理的な位置を示すだけでなく、抽象的な価値観の違いをも感じさせるものです。

指事字は、漢字を通じて人々の思考をシンプルに結びつける役割を果たします。たとえば、「大」や「小」などの漢字もこの範疇にあり、物の大きさや程度を直感的に理解できます。これらの漢字は、非常に根本的な概念であり、他の漢字と組み合わせることで複雑な意味を形成する基礎となります。

このように、指事字は漢字の中でも非常に重要な位置を占めており、漢字を構成する際に欠かせない要素となっています。これを理解することで、さらに多くの漢字やその組み合わせ方を学ぶ手助けとなるでしょう。

3.2 形声字

形声字は、形と音を組み合わせて作られる漢字で、意味を持つ部分と音を持つ部分が存在します。この分類は、漢字の中でも非常に多くの数を占めており、たとえば「明」という漢字がその例です。「明」は「日」と「月」を組み合わせて作られており、それぞれの要素が意味と音に寄与しています。

形声字の特徴は、同じ音を持つ漢字を作る能力です。これにより、多様な意味を持つ漢字が創造され、言語が豊かになります。たとえば、「清」という漢字は「水」と「青」を組み合わせたものであり、「水が澄んでいる」という意味を持ちます。人口が増え、さまざまな概念を表現する必要が生まれたため、形声字が発展したと考えられます。

形声字の理解は、漢字の読み方にも大きな影響を与えます。このような漢字体系を知っておくことで、漢字を見た際にその読み方や意味を推測するヒントになりますし、漢字の学習もより効率的に行えるようになるでしょう。

3.3 会意字

会意字は、二つ以上の漢字の意味を組み合わせることで新たな意味を生み出す文字です。この分類には、「林」という漢字が典型的な例であり、二つの「木」を組み合わせて「木がたくさんある場所」という意味を表現しています。

会意字の特徴は、視覚的に意味が伝わるという点にあります。これにより、漢字の形成に対する理解が深まります。たとえば、「火」や「炎」のように、火に関連する文字が組み合わさることで、さまざまな炎の状態や現象を表す漢字が作られるのです。

会意字の良さは、自然と人々の想像力を刺激し、視覚を通じて意味を伝えやすくするところにあります。言葉はそれ自体が持つ意味だけでなく、どう結びつくかにより新たな発見を促すもので、これが会意字の魅力でもあります。

4. 漢字の歴史的変遷

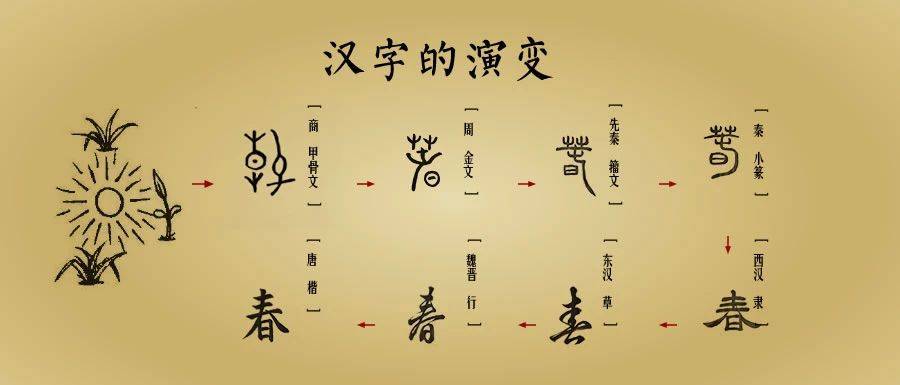

4.1 漢字の進化

漢字はその長い歴史の中で、多くの変化を遂げてきました。古代の甲骨文字から発展した漢字は、時代を経るごとにその形や意味が変化しています。例えば、古代の甲骨文字は非常に抽象的で、その形が直感的に理解しにくいとはいえ、当時の人々にとっては重要なコミュニケーション手段でした。

漢字は基本的に漢民族の文化とともに進化してきましたが、中国以外の国々でも影響を与え、現地の言語と融合しているケースが多く見受けられます。例えば、日本では、漢字が日本語に取り入れられ、漢字の読みが複数存在することが特徴的です。このこれまでの歴史を通じて、漢字は異なる文化圏でその意味を変え、豊かな言語のバリエーションを生み出しています。

さらに、20世紀には簡体字が導入されたことで、漢字の進化は続いています。簡体字の普及は教育の普及にも貢献し、多くの人々が漢字を学びやすくなりました。このように、漢字は時代とともに変わり続け、それにより新たな文化や思想を生み出す力を持つようになっています。

4.2 時代ごとの変化

漢字の歴史的変遷は、時代ごとの文化的及び社会的な変化に強く影響されています。古代の宗教的儀式や政治的な文脈で使用されていた漢字は、唐代や宋代になると、文学や技術の発展と深く結びつくようになりました。これにより、漢字の使用範囲は広がり、日常生活においても重要な役割を果たすようになりました。

近代に入ると、西洋の文化と接触することで、漢字に対する認識や使用方法が変わってきました。特に日本では、欧米からの影響を受けて漢字の形が変化したり、新たな漢字が作られたりすることがありました。これにより、漢字はただの表記法ではなく、文化交流の一環として機能するようになったのです。

また、現代ではデジタル化が進む中で、漢字の使用方法も変化しています。コンピュータやスマートフォンの普及に伴い、漢字の打ち方や検索方法なども進化し、より多くの人々が漢字にアクセスできる環境が整ってきました。これによって、漢字の歴史は新たな時代へと進化しています。

5. 現代における漢字の役割

5.1 教育における漢字

漢字は現代の教育において非常に重要な役割を果たしています。中国および他の漢字圏では、漢字の学習は早い段階から始まり、多くの生徒が漢字を学ぶことで、言語能力を向上させています。漢字の読み書きを学ぶことは、文化や歴史を理解する上でも欠かせません。

たとえば、日本の小学校では、「学年ごとに学ぶ漢字の数」が決まっており、少しずつ難易度が上がる形で教育が進められます。この体系的な学習方法は、生徒が漢字を深く理解し、しっかりと身に付ける助けとなっています。

また、最近では漢字教育のデジタル化も進んでおり、アプリやオンラインプラットフォームを使って学習する生徒も増えています。このように、効率的に漢字を学ぶ方法を提供することで、より多くの人々が漢字に親しむ機会を得るようになっています。

5.2 日常生活と漢字

現代においても、漢字は日常生活の中で非常に重要な存在です。例えば、街の看板や商品パッケージ、新聞、書籍など、私たちの周りには常に漢字があります。これにより人々は、視覚的に情報を得たり、コミュニケーションを行ったりすることができます。

日常生活での漢字の重要性は、例えば料理や趣味などのカタログ、メニューにおいても顕著です。多くの店では漢字を用いて商品の説明を行い、消費者が容易に理解できるよう工夫されています。このような実用的な側面も、漢字が文化にしっかりと根ざしていることを示しています。

さらに、漢字はインターネットやSNSでも広く用いられており、ユーザー同士のコミュニケーションにおいて欠かせないツールとなっています。特に若者たちの間では、漢字を用いた独自の言語が生まれることもあり、漢字を使った新しい表現方法が日々進化しています。

5.3 漢字の国際的影響

漢字は中国だけでなく、他のアジアの国々にも影響を与えています。日本や韓国、ベトナムなどの国々では、漢字が言語の一要素として取り入れられ、独自に発展してきました。たとえば、日本の「漢字」は日本語の中で重要な役割を果たし、韓国語でも一部の語彙に漢字が使用されています。

国際的な視点から見ると、漢字の影響は世界中に広がっています。特に中国語が注目される中で、他の言語を学ぶ際に漢字が学ばれることが多く、漢字を通じて中国文化への理解が深まるきっかけとなっています。

漢字は、国際交流に伴い異なる文化に影響を与えている点も非常に興味深いです。国際的なビジネスや文化の交流において、漢字の理解は大きなアドバンテージとなるでしょう。このように、漢字は単なる文字ではなく、文化の架け橋として機能しています。

終わりに

漢字の歴史的変遷を通じて、私たちは文字がどのように進化してきたのか、またその背後にある文化や社会がどう変化してきたのかを理解することができました。漢字はただの文字ではなく、歴史や文化を映し出す鏡であると言えます。現代でもなおその影響は強く、私たちの生活に深く根付いていることを改めて実感します。これからも漢字は進化し、私たちの文化を形作り続けることでしょう。