三国志演義は、中国の古典文学の中で特に有名な作品の一つであり、戦略や智謀といったテーマが色濃く描かれています。物語は、三国時代と呼ばれる紀元後184年から280年までの中国を舞台に、魏、蜀、呉の三国の興亡を通じて多くの戦略や智謀が展開されます。この作品は、数百年にわたり多くの人々に愛され、影響を与えてきました。ここでは、「三国志演義の戦略と智謀」について、詳細に探求していきます。

1. 三国志演義の概要

1.1 三国志演義の著者と歴史的背景

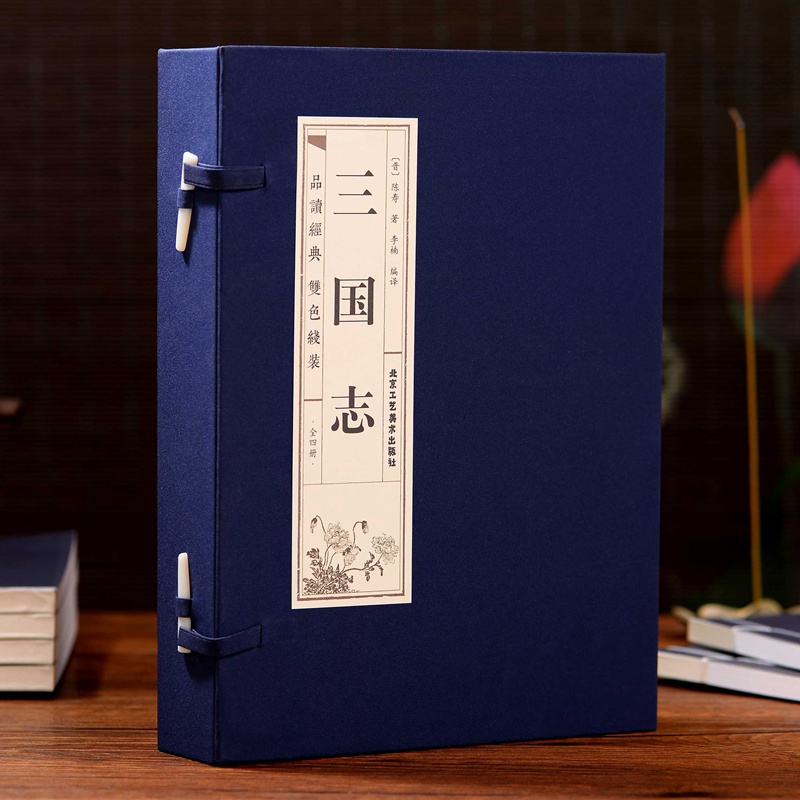

三国志演義の著者は、明代の小説家である羅貫中です。彼は、三国時代の歴史的出来事をもとにさまざまなフィクションや民間伝承を取り入れて、壮大なストーリーを構築しました。この作品は、歴史的資料である「三国志」(陳寿著)を基に作られているため、歴史とフィクションが交錯した独自の世界観を持っています。羅貫中が生きた時代は、中国の歴史上、多くの政治的混乱と社会的 upheaval があった時期でした。このような背景が、作品における人物の動機や戦略の複雑さに影響を与えていることは間違いありません。

三国時代と言えば、英雄たちの駆け引きや戦争の生々しさ、そして人々の生活が丁寧に描かれています。例えば、曹操、劉備、孫権といった主要なキャラクターは、ただの武将ではなく、それぞれ独特の理念や背景を持つ人物として描かれています。彼らの物語を通じて、当時の社会情勢や人々の価値観が浮かび上がってきます。

また、三国志演義は、単なる戦争小説ではありません。友情、忠誠、裏切りなど、さまざまな人間ドラマを含んでおり、読者へのメッセージが明確に感じられます。このように、三国志演義は歴史を背景にした深い人間探求の物語でもあります。

1.2 主要な登場人物の紹介

三国志演義には、多くの魅力的な登場人物が存在し、彼らの個性は物語を豊かにしています。まず、曹操は魏の国を治める才知に富む武将として知られています。彼は冷酷でありながら、策略に長けた人物です。曹操の行動は、常に計算されたものであり、敵を欺く策略を多く用います。彼の名言「寧教我負天下人、勿使天下人負我」(自分が世界を裏切るのは構わないが、世界に私を裏切らせることはできない)からも、その性格が見えてきます。

次に、劉備は正義感に溢れた人物として描かれており、群れをなす関羽と張飛との兄弟关系が名高いです。彼は人望の厚さや義理堅さをもって多くの民心を集め、彼自身の理想と信念を貫く姿勢が特徴的です。劉備の「我が心に善を持っている者は、善い道を行く」という言葉は、彼の人間性を示しています。

また、孫権は呉の国の君主であり、適切な判断力と果断性を持って国を守ろうと奮闘します。彼は、兄の孫堅が築いた基盤を引き継ぎ、戦況に応じた柔軟な戦略を採用することで、呉という国を強固にしていきます。彼の「適材適所」という姿勢は、組織運営や戦略においても重要な要素です。

1.3 物語の主要テーマ

三国志演義の核心をなすテーマは、戦略や智謀だけではなく、人間関係の構築や道徳観も含まれています。義理と友情、忠誠心の重要性が物語を通じて繰り返し強調されており、登場人物たちの関係性が物語に深みを与えています。悲劇的な裏切りや、友情の試練が描かれていることで、読者は登場人物の感情に共感しやすくなり、物語の印象が強まります。

また、戦略と智謀についての具体的な描写が多く見られることで、戦争や政治の複雑さが表現されています。たとえば、諸葛亮の「空城の計」や、曹操の「捨て駒の戦術」など、具体的な戦略の実例が物語に織り込まれており、読者はそれらを通じて戦術の世界を深く理解することができます。

さらに、三国志演義は、毅然とした意志の重要性を強調しています。主人公たちは、困難な状況に直面しても、自らの信念を貫いて行動する姿を見せます。これにより、読者は逆境においても諦めずに戦略を練り、智謀を張ることの重要性を学ぶことができるのです。

2. 戦略の重要性

2.1 戦略とは何か

戦略とは、大きな目標を達成するために必要な計画や行動の集まりを指します。単に戦争における攻撃と防御の手段だけでなく、ビジネスや政治など、さまざまな分野に応用される重要な概念です。三国志演義では、各国の指導者たちがどのように戦略を立て、それを実行に移すかが大きな焦点となっています。

戦略は、単なる直感や即興ではなく、徹底した分析や予測に基づいて設計されるべきです。たとえば、曹操が遼東の公孫瓚を討つ際、彼は事前に相手の動向を読み、強力な同盟を築くことで勝利を収めました。このように、戦略を立てることは成功の鍵となる要素であることが、作品を通じて示されています。

また、劉備は地元の人々から厚い信頼を得ることで、自らの戦略を強化しています。彼の優れたリーダーシップは、戦略だけでなく、人間関係の構築にもつながっており、これが戦争の結果に大きく影響します。智謀と戦略は、切っても切り離せない関係にあることが理解できます。

2.2 三国時代の政治状況と戦略の必要性

三国時代は、中国の歴史の中で最も混乱した時期の一つであり、数多くの戦争や内乱が発生しました。このような状況では、戦略的な思考が欠かせませんでした。政権の安定を図るためには、敵国との同盟や情報戦が重要になります。

例えば、孫権と劉備の同盟は、敵である曹操に対する効果的な防衛策でした。一時的な同盟により、三国間の力関係を逆転させることができ、結果として両者の生存が保証されました。三国志演義では、特にこのような戦略的思考が勝利をもたらす要因として強調されています。

また、たとえ一時的に勝利を収めたとしても、持続的な戦略がなければ、結局は敗北に繋がります。曹操のように、勝利を収めた後も冷静な判断力を保ち、さらなる計画を練ることができなければなりません。このような連続的な戦略が、晩年の三国時代を生き抜く鍵となります。

2.3 戦略を用いた成功事例

三国志演義に登場する多くの名場面は、戦略的思考の成功例です。例えば、蘆舟の戦いでは、諸葛亮が敵の動きを予測し、情報を巧みに利用して勝利を収めました。彼は、敵が進行する際に山を利用して陣を張ることで、劣勢を補り、敵を混乱させました。

また、「火計」という戦法も有名です。曹操が赤壁の戦いの際、敵に火を放つことで、逆転の機会を得るエピソードが描かれています。火計の成功は、曹操がさまざまな状況を読み解く力を持っていたからこそ実現したものです。このような成功事例は、戦略が戦いの勝敗に直結することを示しています。

さらに、劉備と関羽、張飛の三兄弟は、戦略的な連携によって多くの戦闘に勝利しています。彼らはお互いの強みを生かし合うことで、敵を圧倒しました。この連携の重要性は、単独では成し得ない戦略的成果をもたらすことを教えてくれます。

3. 智謀の具体例

3.1 諸葛亮の智謀

三国志演義の中でも特に多くの智謀を駆使したのが、蜀の軍師、諸葛亮です。彼はその知恵と洞察力により、数多くの戦局を有利に進めました。特に有名なのが「空城の計」です。この戦略では、諸葛亮は自らの軍が劣勢であることを逆手に取り、敵の信頼を得ることで危機を乗り越えました。

空城の計では、諸葛亮が城内に兵士を配置せず、敵を牽制するために琴を弾いて心を落ち着ける姿が描かれています。この印象的なシーンは、機転と大胆さの象徴とされ、多くの人に記憶されています。諸葛亮の智謀は、時には敵の心理を読み取ることで成功することを示しています。

また、「木牛流馬」という考案を通じて、彼は蜀の兵力を巧みに操作しました。移動することで実際には兵力を減らさず、捜索活動や情報収集を行うことができたのです。この発明は、彼の知識と工夫の成果であり、智謀が重要な役割を果たすことを明示しています。

3.2 孫子との比較

諸葛亮の智謀は、古代中国の兵法書「孫子の兵法」としばしば比較されます。孫子は、戦争における心理戦や戦略的思考を重視しており、諸葛亮もその教えを取り入れていました。「兵は詭道なり」とは、敵を欺くことが戦争の基本であるという教えです。

たとえば、諸葛亮が時間と場面を選んで敵を欺く戦略を用いたように、孫子の教えにも同様の要素が含まれています。どちらも、敵の動きを予測し、先手を打つことが成功するためには必要不可欠です。孫子が提唱した「勝てる戦を戦うな」という理念も、諸葛亮の実践に反映されています。

また、孫子の教えが実際の戦略にどう活かされたかという点も面白い比較ポイントです。諸葛亮は知恵を活かし、武力だけでなく智略をもって戦を進めていきます。これにより、彼の戦略は単純な物理的勝負にとどまらず、心理戦や情報戦にまで及ぶことが理解できます。

3.3 他の登場人物の智謀

三国志演義には、諸葛亮以外にも独自の智謀を持つキャラクターが多く登場します。曹操は、彼の冷徹な戦略をもって、たとえば「徐州攻め」の際に、あえて劉備を誘い込み、自らの計画を進めました。このように、敵を巧みに操る手腕に長けている点が特徴です。

さらに、張角も一手を打ちました。彼の反乱による鬱積と民心の動きに目を付け、初期の乱世を構成する要素として利用した点がこの戦略の一端を表しています。彼の視点から見れば、戦争は単なる戦闘ではなく、人民の心を掴むことが重要であることがよく分かります。

もう一人、王允の策略も注目に値します。彼は王允の巧妙さを用いて、敵国である董卓を内部から崩壊させる計画を進め、自らの国を守るための打開策を見つけました。これにより、彼もまた智謀の重要さを物語の中で証明しています。

4. 戦略と智謀の相互関係

4.1 戦略における智謀の位置づけ

戦略と智謀は、三国志演義の中で密接に関連しています。戦略が大きな計画を立てるための指針であれば、智謀はその計画を実行するための柔軟な手法であると言えます。例えば、曹操が勝利を収めた背景には、常に周囲の状況に応じた即断即決の智謀がありました。

また、諸葛亮のような策略家は、戦略を実行に移すための具体的な智謀を用意することが重要です。このように、戦略と智謀は切り離すことのできない関係にあり、一方が欠ければもう一方も機能しないことが物語からも明らかになります。

「一歩先を行く」という言葉がありますが、三国時代においては、敵よりも先に戦略を練り、智謀を駆使することが不可欠でした。彼らが直面した逆境の中で、どのようにしてこの相互関係を生かしたかが、多くの戦闘シーンに反映されています。

4.2 戦略的思考の発展

三国時代の人々は、戦争が日常であるため、自然と戦略的思考を磨くことが求められました。そのため、各人が自らの戦略を構築し、智謀を駆使することが常に必要でした。これにより、戦略的思考が発展していったのです。

たとえば、諸葛亮は自らの属国である蜀の状況を分析し、次の戦況を予測した上で、計画を立てていく姿勢を貫いていました。このように、戦略的思考は時間をかけて発展していくというプロセスが、彼の行動を通じて感じ取れます。

また、三国志演義では、戦争中の教訓や戦略の改良が描かれています。失敗から学び、新たな戦法を考案することで、次なる戦いに挑む姿は、現代のビジネスや日常生活にも当てはまる教訓です。この点でも、三国志演義から得られる知恵は決して古くないことが分かります。

4.3 三国志演義から学ぶ教訓

三国志演義を通じて得られる最も重要な教訓は、戦略と智謀を駆使することが成功につながるということです。これは、単に戦争の場面ばかりではなく、ビジネスや人間関係、政治など多岐にわたります。人はいつでも変化する環境に適応しなければならず、これが戦略的思考の必要性を生んでいます。

さらに、三国志演義では、義理や友情が戦略にどのように影響を与えるかも描かれています。これらの価値は、信頼関係を築くための基本要素であり、成功を収めるためには欠かせないポイントでもあります。劉備と関羽の絆は、忠誠心が戦略に与える影響を示しています。

最後に、戦略や智謀は時に大胆さも求められます。新しいアイデアや方法を取り入れることで、思わぬ成功を収める可能性があります。三国志演義の登場人物たちは、常に革新的なアプローチを探求し、逆境を乗り越えてきました。この精神は、現代社会においても色あせることのないものです。

5. 三国志演義の現代的意義

5.1 現代ビジネスにおける応用

三国志演義で描かれる戦略や智謀は、今日のビジネスシーンにおいても多くの教訓を与えています。たとえば、企業間の競争やマーケティング戦略、チームワークにおける人間関係など、さまざまな側面で三国志の教訓が生かされています。特に、競争が激化する中で、他社に先んじる新しいアイデアや戦略が求められる現代においては、三国志から学ぶことが多いです。

企業が成功するためには、リーダーシップと戦略的思考が不可欠です。たとえば、曹操のように優れた判断力を持つリーダーがいることで、組織全体が方向性を持って動くことが可能になります。また、劉備の人望に学び、チーム全体の力を引き出すための心配りや配慮も重要です。これらは、ビジネスにおいても成功を収めるために役立つ原則です。

さらに、現代ビジネスにおいても、情報戦が常に求められます。顧客の心理を読み、“適材適所”の原則を通じて人材を配置することは、三国時代の指導者たちが実践した戦略と同じです。このように、三国志演義の戦略理念は、古代から現代にかけて、ビジネスの上でも有効に活用され続けています。

5.2 政治や社会における戦略と智謀の重要性

三国時代の教訓は、現代の政治や社会にも当てはまる要素が多く存在します。戦略的なビジョンを持ち、智謀をもって行動することが、政策の決定や社会問題の解決に役立ちます。たとえば、劉備が義を重んじ、民衆の寵愛を受けたように、現代の指導者も信頼を築くことが求められています。

また、さまざまな国際問題に対処する際にも、戦略的思考が必要です。敵対的な国との交渉や、同盟関係の構築といった場面では、三国時代のように状況を読み、柔軟な対応が求められます。孫子の教えを参考にしたリーダーシップが、国際社会においても影響力を持つことが理解できます。

社会問題の解決においても、戦略的思考は重要です。複雑な社会課題に対するアプローチには、創意工夫と柔軟性が求められます。戦略と智謀を使い分けることで、問題解決に向けた道筋が見えることでしょう。

5.3 三国志演義を通じた文化理解

三国志演義は、ただの戦争物語ではなく、中国の文化や歴史を深く理解するための貴重な資料でもあります。人物の価値観や社会の風潮、人間関係が描かれることで、読者は古代中国の人々の思考や感情に触れることができます。これにより、文化の背景にある価値観や哲学を学ぶことができます。

また、三国志演義は、外部からも高い評価を受けており、日本を含むアジア圏においても多くの影響を与えています。さまざまなメディアや作品にアレンジされ、多くの国で広く知られています。これにより、異文化理解や相互交流が進み、国際的な文化の架け橋となっています。

さらに、三国志の物語は時代を超えて愛され続けており、新しい解釈や視点が生まれています。これにより、現代においても新たな形での物語が展開されることは、文化的な価値の継承を示すものです。三国志演義を通じて、文化の奥深さや多様性に気づくことができるでしょう。

終わりに

三国志演義は、戦略や智謀だけでなく、人間関係や道徳的な価値観など、多くのテーマを深く掘り下げた作品です。物語の中で展開される数々の戦略や智謀は、現代においても多くの教訓を与えてくれます。環境が変化する現代社会においても、これらの知識や理念は活用できますので、三国志演義の教えを受け継ぎ、私たちの生活に生かすことが重要です。この古典は、ただの歴史ではなく、私たちが未来に向けて歩むための指針ともなり得るものなのです。