漢詩の影響と篆刻・書道の関係について掘り下げていきましょう。これは、中国文化の重要な側面であり、漢詩が持つ美的価値が篆刻や書道に与えてきた影響を理解することで、より深くこの伝統的な文化の魅力に触れることができます。

1. 漢詩とその美学

1.1 古代中国における詩の役割

漢詩は古代中国において、単なる文学作品にとどまらず、社会的、政治的な役割を果たしていました。歴史的に見れば、詩は知識人の教養を示す手段であり、詩を詠むことは風雅の象徴でもありました。特に、漢代においては、官吏の試験科目にも詩が含まれており、詩を詠むことが政治的な地位を得るための手段ともなっていました。これにより、詩は単なる表現手段ではなく、社会の秩序に対する批評や、愛国心を表現する方法ともなったのです。

また、詩は人々の感情を束ね、共有する手段でもありました。古代中国では、詩を通じて自然や人間の存在、社会の問題についての感慨を表現する文化が発展し、これらの詩作品は後世にわたって引用され続けました。たとえば、杜甫の「春望」や李白の詩は、彼らが生きた時代の社会情勢や個人の感情を鮮明に描写しており、いまなお多くの人々に愛されています。

1.2 漢詩の種類と特色

漢詩は主に「古詩」と「近詩」に大別され、その中でも様々な形式が存在します。古詩は非常に自由な形式が特徴であり、四声律の制約が少なく、心情が直接的に表現されることが多いです。これに対して、近詩は律詩と呼ばれ、特定の音数や対句のルールが存在し、形式美が追求されます。この形式の中での言葉の選び方、音の響き、一語一語の配置が重視されるため、非常に計算された美しさを持っています。

たとえば、王之涣の「登鹳雀楼」には、僅か五言の中に壮大な風景と人間の感情が凝縮されており、詩を読む者に強い印象を与えます。一方、近詩では杜甫の「月夜」などが知られており、一つの自然現象を通じて人間の感情を複層的に描くことが求められます。このように、漢詩はその選ばれた言葉のリズムや意味によって、詩的な美を生み出しています。

2. 漢詩の美学

2.1 表現技法と形式美

漢詩の美学は、表現技法や形式美に大きく依存しています。詩の中でよく使われる技法には、比喩や擬人法があり、これにより抽象的な概念や感情を具体的に表現することが可能になります。例えば、李賀の作品に見られるように、「月」を詩の中で単なる天体としてではなく、孤独や longing の象徴として用いることにより、読み手の感情を強く引き寄せる効果があります。

また、漢詩におけるリズムは非常に重要であり、詩の形式に応じて音の響きが巧みに編成されます。特に律詩では、音数や声調の制約が厳密に決められているため、その中で如何に美しい言葉を作り出すかが技術的な挑戦ともなります。この音の美しさは、地域や時代によって異なる独自の韻律が生まれ、詩を通じてその地域の文化が反映されることもあります。

2.2 漢詩における感情の表現

漢詩は感情の表現に非常に敏感な文学形式です。時には自然現象や風景を通じて喜びや悲しみ、愛恋を描写し、読む者の心に深く訴えかけます。たとえば、白居易の「琵琶行」では、琵琶奏者の演奏を聴いた主人公の心の動きが、音楽とともに豊かに表現されています。このように自然や音楽を通じて感情を表現する手法が、漢詩の特質の一つです。

さらに、詩は特定の場所や時間に根ざした感情を描くことによって、普遍性を持たせることができます。たとえば、桜の花が散る風景を詠んだ詩は、特定の地域や時代を超えて、多くの人に共通する喪失感や美の儚さを伝えることができます。このような普遍性と個別性を兼ね備えた表現が、漢詩の魅力の一つと言えるでしょう。

3. 漢詩が影響を与えた他の文学形式

3.1 散文と漢詩の関係

漢詩は散文とも深い関係があります。古代中国においては、散文と詩は明確に分かれているわけではなく、多くの作家が詩を散文の中に取り入れたり、逆に詩の形式で散文的な内容を表現したりしていました。この関係は特に、唐代の詩人たちの作品に見ることができます。

具体的には、孟郊のような詩人が散文形式の中で詩を引用したり、詩の中で散文的な表現を行ったりすることで、多様な表現が生まれました。このような影響は、後の文学作品においても見られ、例えば王羲之の「蘭亭序」のように、書道作品に詩が組み合わされて美的な効果を高めることが行われています。

このように、散文と漢詩の交錯は、文学表現の幅を広げ、より多くの読者に訴える力を持たせてきました。分かりやすく響き、感情に訴える力を持った詩句は、散文にも取り入れられ、文学全体の質を向上させてきたのです。

3.2 漢詩の影響を受けた日本の文学

漢詩は日本の文学にも大きな影響を与えています。特に奈良時代や平安時代には、多くの日本の詩人たちが中国の漢詩を模倣し、独自のスタイルを確立していきました。特に代表的なのは、万葉集や古今集に見られるような詩的表現で、これには漢詩の技術やテーマが色濃く反映されています。

例えば、平安時代の有名な詩人である紫式部は、彼女の作品である「源氏物語」において、漢詩の技法を取り入れながら、感情や情景を豊かに表現しました。同様に、清少納言の「枕草子」も、漢詩の影響を受けた感受性豊かな文学作品と言えます。こうした作品は、日本文学における漢詩の影響を証明するものであり、両者が交わることで新たな美的体験が生まれたのです。

このように、漢詩は日本の文学にも深い根を持ち、文化の橋渡しをする役割を果たしてきました。双方の文化が交錯することによって、より豊かな表現が生まれ、作品が多様化していく過程は、文学史の中でも非常に重要なポイントです。

4. 漢詩の影響と篆刻・書道の関係

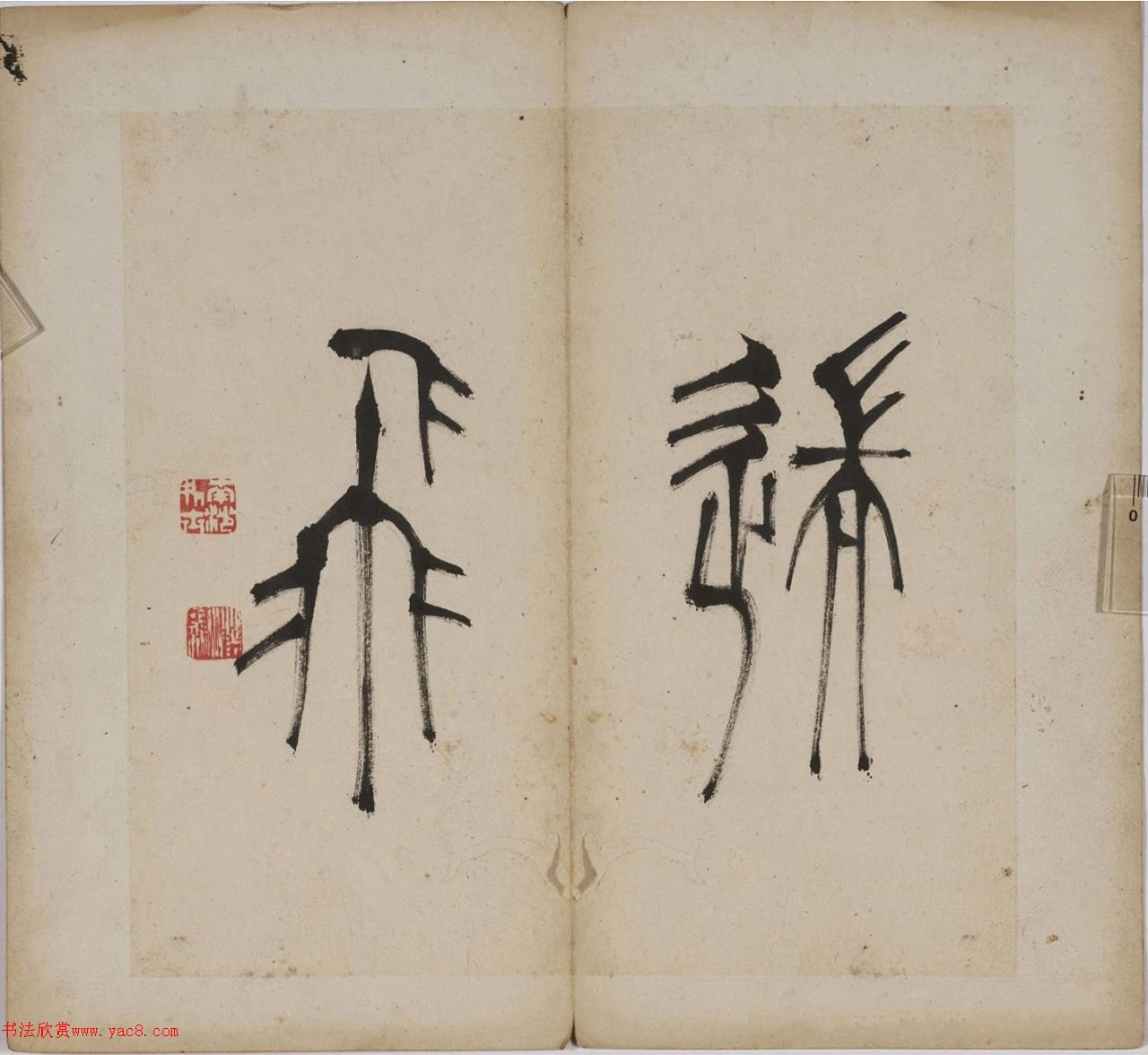

4.1 篆刻の歴史と漢詩の結びつき

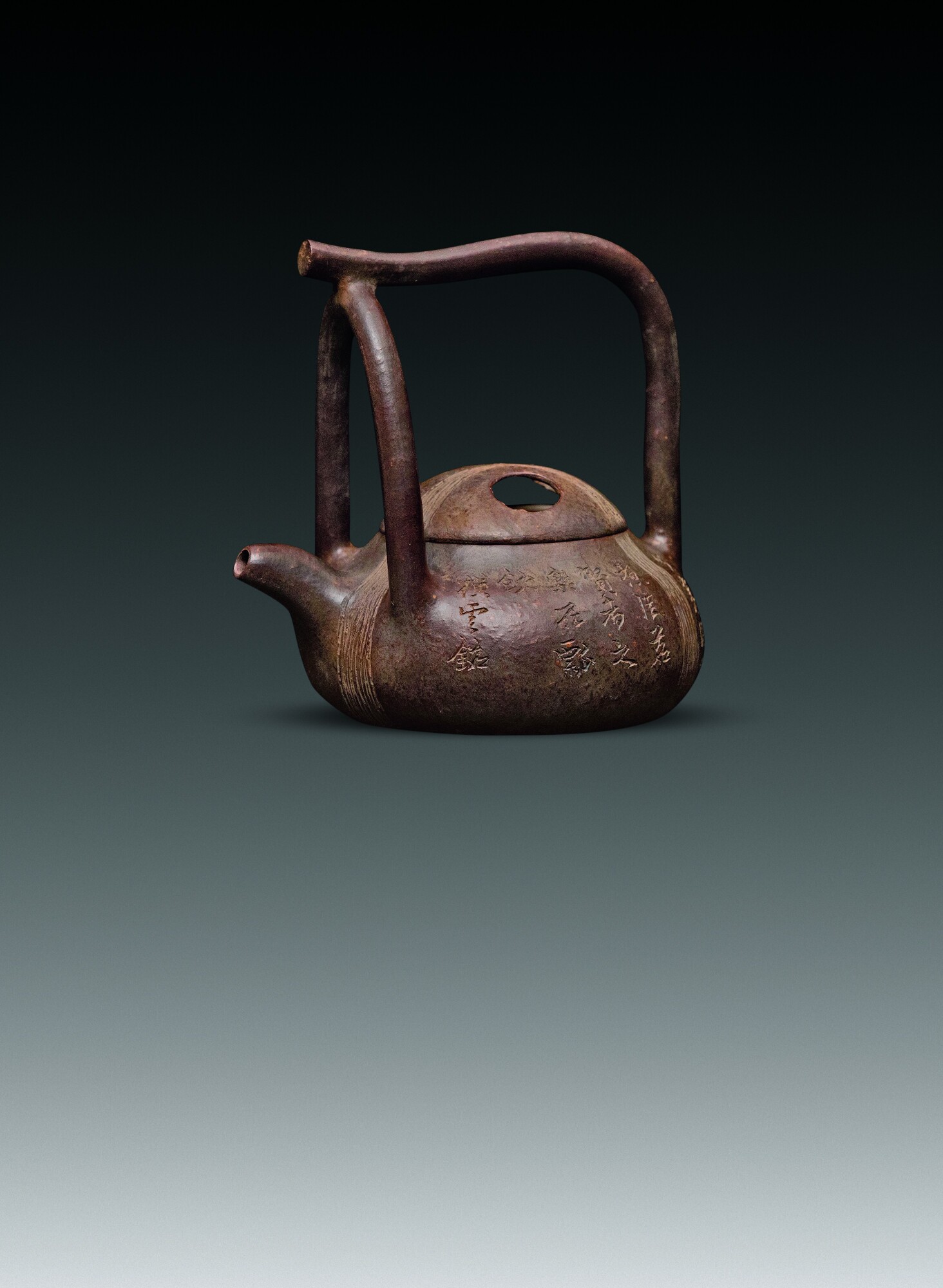

篆刻は、中国の伝統的な彫刻技法で、主に石に文字を刻むことで作られます。その一方で、篆刻は漢詩との相互作用によって、より深い意味を持つようになりました。篆刻の始まりは遡ること数千年前に至りますが、漢詩との結び付きは特に漢代から唐代にかけて重要な発展を遂げました。

古代には、詩が篆刻によって具現化されることがよくありました。たとえば、唐代には、詩人たちが自らの詩を篆刻した印章を制作することで、その詩の内容をさらに強調しました。この印章は、詩の情緒を豊かにし、視覚的な要素を加えることで、読み手に新たな解釈と感動を提供しました。篆刻技法の一つである「隷書」や「篆書」も漢詩との密接な関係があります。

また、近世に入ると、篆刻と漢詩の融合はさらに深化しました。詩人たちが自らの作品を篆刻にすることで、漢詩のメッセージを視覚的にも伝えることができました。このようなことから、詩と篆刻の結びつきは漢詩の美的価値を高め、より多様な表現が展開されることに寄与しました。

4.2 書道における漢詩の表現と技術

書道は漢詩の美的表現において不可欠な要素です。漢詩は書道において、特にその形式美や感情の豊かさを生かすための素材として用いられます。書道家は詩を自らの作品に取り入れることで、筆の運びや線の太さ、リズム感を活かしながら、詩の内容を視覚的に表現します。

たとえば、王羲之や蘇東坡などの書道家は、漢詩を通じて独自の書風を発展させました。彼らは詩のテーマや感情に応じて、筆使いを変え、字の並びや形状にもこだわりました。これにより、書道作品としての美しさだけでなく、詩そのものの意義や内容を深化させることができました。

また、書道と漢詩の関係は、ただの装飾にとどまらず、その作品が持つ思想や哲学を深める役割も果たしています。漢詩の持つ深い意味や情緒を表現するために、書道家はその技術を駆使し、詩が語る世界を視覚的に再現することを試みます。このように、書道と漢詩は相互に支え合い、共鳴し合うことで、より洗練された文化的表現が生まれました。

5. 現代における漢詩の位置づけ

5.1 漢詩の復興と新たな解釈

現代においても、漢詩は新たなブームを迎えています。特にインターネットの普及により、若い世代を中心に漢詩を学び、愛好する動きが見られます。古典文学に対する興味が高まる中で、漢詩を現代的な感覚で再解釈する試みが増加しているのです。

例えば、新しい詩のコンペティションでは、参加者が古典的な漢詩のスタイルを基に、自らの感情や体験を織り交ぜた作品を創作しています。このような試みは、古いものと新しいものを融合させることで、新たな文学的価値を生み出すことが目的です。また、文学以外のアートや音楽の分野でも、漢詩の影響を受けた作品が増えてきています。

さらに、教育現場でも漢詩の重要性が再認識され、学校教育において漢詩が取り上げられる機会が増えています。特に、漢詩の表現技法やその美学についての理解が深まることで、学生は文化的なアイデンティティや多様性を学ぶことができるようになります。これは、漢詩が持つ普遍的な価値が現代の若者たちにも響いている証しでもあります。

5.2 国際的な視点から見た漢詩の重要性

漢詩は日本や韓国などアジアの国々に留まらず、今や国際的な視点からも評価されています。西洋においても、漢詩はアジア文化の一つとして、文学的価値が認められるようになりました。これは、翻訳を通じて多くの読者が漢詩に触れ、その美しさや深い意味に感動を覚える機会が増えたためです。

特に、漢詩を翻訳した作品は、異なる文化の背景を持つ読者に新しい洞察をもたらすことができます。翻訳者は、漢詩のフレーズや表現を工夫しながら、それが持つ文化的意味を正確に伝えようとします。このような国際的な取り組みから、漢詩は世界中の文学やアートの中で新たな価値を見出され、文化を超えた交流の一環となっています。

また、現代の文学やアート作品においても、漢詩の形式や内容は新たなインスピレーションを与えているといえます。たとえば、詩と絵画、音楽が融合した作品は、漢詩が持つ豊かな感情や美学を視覚や聴覚で体感させてくれます。これは、漢詩が単なる過去の遺産ではなく、現代においても息づいている文化的な生命力を示しています。

終わりに

漢詩は古代から現代に至るまで、中国文化の基盤を成す重要な要素であり、篆刻や書道とも深い関係を持っています。詩の持つ美しさや表現技法は、篆刻や書道を通じて具現化され、相互に影響し合いながら発展してきました。現代においても漢詩は再評価され、新しい文学やアートの形に影響を与え続けています。漢詩の学びや鑑賞が広まり、さらなる美的体験が生まれることを期待せざるを得ません。漢詩が未来においてもその魅力を失わず、文化交流の架け橋となることを願います。