漢詩は、中国の古代から現代にかけて発展した文学形態で、その美しさや深い意味を持つ表現力は、時代を超えて多くの人々に影響を与えてきました。この文章では、現代中国における漢詩の役割や、社会批評としての観点からの関与や重要性について探求します。特に、この古典的な詩形式が直面する現代の社会問題や、その対応について詳述していきます。

漢詩と社会批評

1. 漢詩の歴史的背景

1.1 漢詩の起源と発展

漢詩は、古代中国の文学の中で非常に重要な位置を占めています。起源はさまざまな民族の歌謡や口承文学にさかのぼることができますが、特に「詩経」や「楚辞」といった古典的な詩集が形成期の根源とされています。秦漢時代には漢詩が本格的に発展し、初めて一定の形式とテーマが確立されました。時代が進むにつれ、漢詩はその表現技法や題材を多様化し、文学的な構造を確立していきます。

発展途上で、漢詩は多くの詩人によって伝承され、さまざまな流派が存在しました。田園詩や戦争詩、悲歌など、各詩人が自身の視点や感情を基に独自のスタイルを築き上げました。特に、唐詩における李白や杜甫の作品は、後世の詩人たちに多大な影響を与えています。

1.2 主要な漢詩の流派

漢詩にはいくつかの主要な流派が存在します。最も顕著なのは、「古詩」と「近体詩」と呼ばれる二つのスタイルです。古詩は、より自由な形式で書かれ、感情や願望を表現することが重視されるのに対し、近体詩は一定の平仄(声調)や対句を持つ構造を求められるため、形式美が強調されます。この二つのスタイルは、異なるテーマや感情を表現するために使われ、それぞれの詩人によって発展していきました。

また、詩人たちは漢詩を通じて時代背景や社会情勢に対する批評を行うことが多かったため、漢詩は必然的に社会批評の手段ともなりました。その結果、時代を反映する詩が多数生れ、文学と現実の関係が深く築かれていったのです。

1.3 漢詩と他の文学ジャンルとの関係

漢詩は中国文学全体に深い影響を及ぼしており、小説、散文、演劇など、他の文学ジャンルと共鳴し合っています。たとえば、古典小説に登場する人物や情景描写は、多くの場合、漢詩の影響を受けており、詩が持つ言語的な美しさや象徴的な意味は、その他の文芸作品に多く取り入れられています。

また、散文と漢詩の境界があいまいになり、小説の中に詩が挿入される例も見られます。このように、漢詩は他の文学ジャンルとの相互作用の中で、その表現の幅を広げてきました。さらに、演劇では漢詩を用いた歌唱部分が多く存在し、音楽や舞台芸術と結びつくことで、より多くの人々に伝わる形の文化になっています。

2. 漢詩の美学

2.1 漢詩の構造と形式

漢詩の美学は、主にその構造と形式にあります。漢詩は規則的なリズムと平仄、さらに対句を使用することが一般的で、特に七言詩や五言詩が多く見受けられます。これらの形式は、詩の音韻的な美しさを形成し、リズミカルな響きを生み出します。

例えば、王之涣の「登鹳雀楼」では、詩の最初の二行と後半の二行が同じリズムを持っており、全体を通じて調和が保たれています。これにより、詩が提示する自然の美しさや人間の感情が、より深く心に響くようになっています。

2.2 漢詩における象徴とイメージ

漢詩においては、言葉の裏に潜む象徴的な意味が重要です。特定の言葉やイメージは、特定の感情や状況を暗示するために使われ、読者はその背後にある深いメッセージを読み取ることが求められます。たとえば、月や花、山の描写は、常に美しさと儚さを表現する象徴として使われます。

このような象徴的な表現は、非常に文化的な背景を持つため、読者はその背景を理解することで、詩が持つ本来の意味をより深く味わうことができるのです。特に、李白や杜甫の作品には、自然を通じて社会問題や人間の苦悩を象徴的に表現するものが多く見受けられ、これが彼らの詩を特別なものにしています。

2.3 漢詩のリズムと音楽性

漢詩はその音楽的な特徴からも評価されています。韻を踏むことにより、読み手に心地よい印象を与え、また、声に出して詠むことで、詩の持つ感情が更に強調されます。中国の詩は、単なる読み物ではなく、音楽的な表現としての側面も強く持っていることが特徴です。

詩の内容が持つリズムと音が一体となることで、自然との調和、人間の感情の複雑さを伝える力が高まります。たとえば、白居易の「陶淵明」を読むと、詩の静謐さとリズムの中に陶淵明自身の田園生活への憧れや人間としての在り方を感じ取ることができ、その音楽性が詩の魅力をさらに引き立てます。

3. 漢詩と社会批評

3.1 古代詩人の社会観

古代中国の詩人たちは、社会の現実を反映し、時には批評するという役割を果たしてきました。彼らの作品には、社会の矛盾や不公正、自然災害による人々の苦しみが前面に出てくることが多く、その姿勢は時代を超えて受け継がれています。たとえば、杜甫の詩には、貧困や戦争の悲劇が生々しく描かれ、詩人自身が「民を思う詩人」としての側面を強く持つ例が多く見受けられます。

また、漢詩は詩人自身の経験を詩に織り込むことで、より個人的な視点から社会を批評するための手段となりました。古代詩には、詩人が社会の中でどのように生き、感じ、考えていたかを間接的に知る手がかりが含まれているのです。

3.2 漢詩を通じた社会問題の表現

漢詩は、古代から現代にかけて、さまざまな社会問題を表現するための強力な手段として機能しています。特に、古代詩人たちは、当時の社会の様々な矛盾や問題を生々しく描写し、その作品を通じて批判の意思を示しました。たとえば、「春望」の中で杜甫は、無惨な戦争から逃れられない無辜の民の悲しみを詠み、自己の無力感と共に社会の悲劇を訴えています。

このように、漢詩は社会問題に対する感受性を育む一助となり、その表現を通じて人々に考えるきっかけを与えてきました。現代においても、詩人たちは自身の立場や日常生活を反映させた詩を通じて、社会批判を行ったり、社会問題を提起する手段としての機能を果たしています。

3.3 具体的な作品の分析

具体的な作品を通じて、漢詩の社会批評としての側面をさらに掘り下げてみましょう。たとえば、近代の詩人である郭沫若(かくまつじゃく)の作品では、彼が目にした社会の不平等や権威への批評が色濃く表れています。彼の「女神」においては、時代の変化、女性の地位向上を題材にし、社会に対する強いメッセージを発信しています。

また、现代の詩人、海子の詩においても、個人と社会の関係性や、人間の存在の意義を問いかける作品が多数存在します。彼の「面具」は、外面的な仮面を通じて自己を隠さざるを得ない現代人の悲哀や、自由への渇望を描いています。これらの作品は、漢詩が持つ批評的な特性を現代においてももたらすものとして重要視されます。

4. 現代中国における漢詩

4.1 漢詩の復興と現代作家

現代中国において、漢詩は一度失われたかのように見えましたが、20世紀末から21世紀にかけて復興の兆しを見せています。多くの現代作家たちが伝統的な形式を取り入れ、新たな視点で漢詩を生み出しています。彼らは古典の美しさを保ちながら、現代社会の複雑な事象を描写することに挑戦しています。

例えば、当代の多くの詩人は、特に都市生活や日常の小さな出来事を題材にして、短い詩の中に深い意味を込める技術を持っています。現代の詩人である阿廼(あな)は、日常生活の視点を通じて、社会の風景を詩に込めることによって、幅広い読者層に自己の表現を拡大しています。

4.2 現代社会問題への対応としての漢詩

現代中国において、漢詩は社会問題への意識を反映させる強力な道具として活用されています。環境問題や社会的不平等、地方と都市の格差など、さまざまな問題が詩を通じて表現されています。崔冬(ついとう)の作品では、環境破壊をテーマにした詩があり、自然を愛する心と、現代文明への懸念を交えつつ、美しい言葉で歌い上げています。

さらに、漢詩の持つ象徴的な力は、政治的なメッセージを伝えるためにも利用されています。一部の詩人は、政府の政策や社会制度に問いを投げかける形で、詩の中に批判的な視点を埋めています。このように、現代の詩人たちは、歴史的な文脈を踏まえつつ、現実を見つめる力強いメッセージを発信しています。

4.3 漢詩の国際的な影響

漢詩は、中国国内での認知度のみにとどまらず、国際的にも注目されています。多くの外国の文学者や翻訳者が漢詩に魅了され、さまざまな言語に翻訳されています。これにより、漢詩は世界中の文学作品と対話し、新たな視点を与える存在になっています。

例えば、日本文学においても、漢詩の影響は明らかです。江戸時代の俳諧や和歌にも漢詩の要素が取り入れられ、相互影響が見られます。また、中国以外の国々でも、漢詩を題材にした文学や学術的な研究が進められており、中国文学の国際的な位置を高めています。

5. 漢詩と文化交流

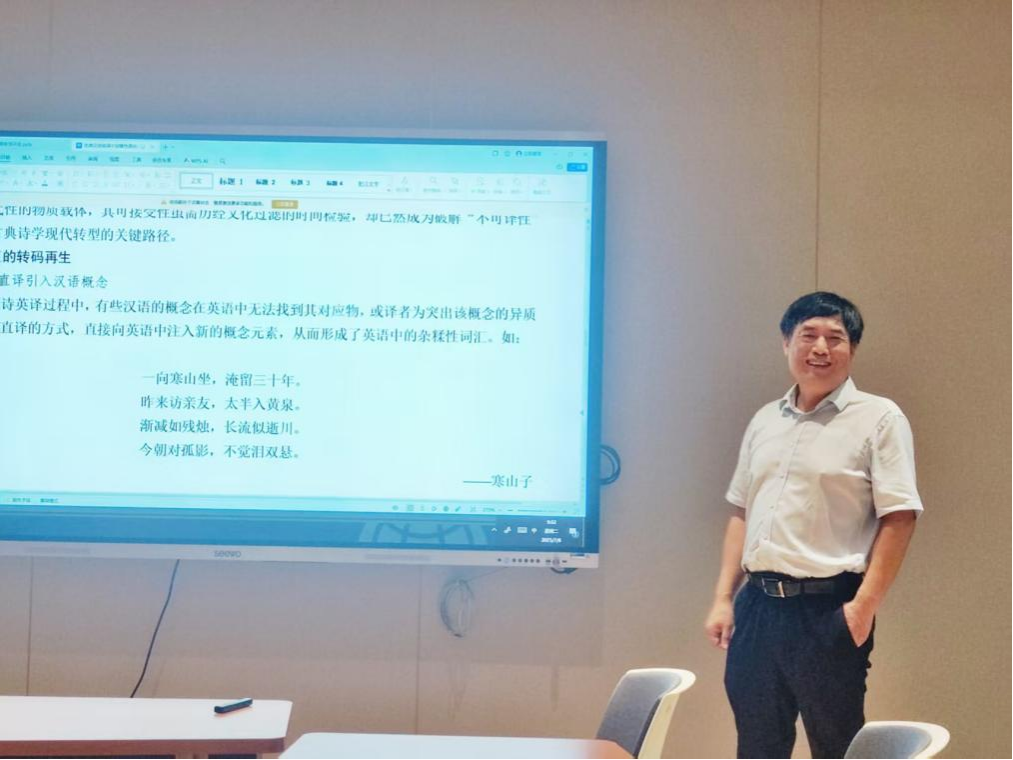

5.1 漢詩の翻訳とその難しさ

漢詩を他言語に翻訳することは、言語の壁を超える挑戦であります。詩が持つ独特の音韻やリズム、象徴的な意味を忠実に再現することは、非常に困難です。特に、漢字が持つ多義的な側面を取り入れる過程は、翻訳者にとって一種の使命というべき課題です。

良い翻訳は、単に言葉を置き換えるだけでなく、その文化背景や感情を読み取り、再構築する必要があります。例えば、著名な翻訳者の一人である阿波(あは)の場合、漢詩のリズムや音を重視しながら、ターゲット言語に自然に響くよう調整されています。このような努力によって、他国の読者も漢詩の美しさを感じられる機会が増えています。

5.2 他国文化との関わり

漢詩は、中国文化だけでなく、多くの国々の文学文化と強い関係を築いています。日本や韓国、そして西洋の詩人たちも漢詩の世界に影響を受けており、彼らの作品にも漢詩のスタイルやテーマが見られます。このように、漢詩はだけでなく、国際的な文学の一部として存在しています。

たとえば、日本の平安時代には、漢詩文が盛んに詠まれ、和歌や物語と一緒に扱われるようになりました。西洋の詩人にとっても、漢詩の形式やテーマは大きな探求の対象となっており、彼らはそれ※を自らの文学に取り入れています。

5.3 漢詩を通じた国際理解の促進

最後に、漢詩は国際的な理解を深めるための強力なツールでもあります。詩は感情や文化を超えて通じ合うことができ、その普遍的なテーマが人々を結びつける力を持っています。漢詩の美しさや深い意味を通じて、他国の文化に対する理解や興味を促すことができます。

国際的な詩の祭典や漢詩をテーマにした文学交流イベントが増加していることは、その一例です。こうした活動を通じて、異なるバックグラウンドを持つ人々が漢詩の魅力を共有し、相互理解を深めています。

まとめ

現代中国における漢詩は、古くから継承されてきた伝統に基づきつつも、現代の社会問題や文化交流に積極的に対応しています。それは、社会批評としての役割を果たしながら、国際的な理解を促進する力をも持つものとして進化を続けています。漢詩の持つ美学や力深さは、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。