中国の絹文化は、何千年もの歴史を持ち、その重要性は世界各国に広がっています。特に日本における絹文化は、中国の絹の道を通じて大きな影響を受けており、日本独自の絹産業や伝統的な製品が発展しています。本記事では、まず中国の絹文化の概要を紹介し、その後に絹の道とその影響について詳しく解説していきます。特に日本における絹の導入や産業の発展、そして伝統的な絹製品について深掘りしていきます。

1. 絹の文化の概要

1.1 絹の起源と歴史

絹の起源は中国の古代にさかのぼり、約4700年前にはすでに絹の製造が行われていたと言われています。伝説によれば、絹は中国の女神である西王母によって発見されたとされ、古代中国では貴族や皇帝の衣服に多く用いられました。絹はその柔らかさや美しさから、考古学的発掘でも多くの絹の遺物が発見されており、当時の人々にとって非常に重要な素材であったことがわかります。

また、絹は中国の経済にも大きな影響を与え、絹の貿易はシルクロードを通じて西方に広がりました。この絹の交易は国と国との交流を生み出し、様々な文化や技術の伝播を助けました。絹は単なる衣料品としてだけでなく、贈り物や貴族の地位を表すシンボルともなっていたのです。

1.2 絹の製造過程

絹の製造は、繭から取れる絹糸を加工する過程を指します。この製造過程は高度な技術を必要とし、まずはカイコの幼虫を飼育し、繭を作るところから始まります。繭ができると、そこから絹糸を引き出すために熱湯に浸し、繭をほどいていきます。これが非常に繊細な作業であり、一本の繭から数千メートルの絹糸を得ることが可能なのです。

さらに、絹糸を染色し、織ることで美しい絹地が完成します。日本では、伝統的な絹の染色技術や織り方が存在しており、特に友禅染や九寸名古屋帯などが有名です。これらの技術は世代を越えて受け継がれており、現在も多くの職人がこの技術を守り続けています。

1.3 絹の種類と特徴

絹にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる特徴があります。一般的に、最も高品質な絹は「生絹」と呼ばれ、自然な光沢と柔らかさを兼ね備えています。反対に「縮緬絹」は、特有のしわ感があり、独特の風合いが魅力です。さらに「絞り染め」と呼ばれる技法では、絹地を絞って染めることで、独特な模様が生まれます。

日本では、これらの絹の種類を使用した伝統的な衣服や装飾品が数多く存在します。たとえば、振袖や訪問着など、特別な場面で着用される絹の着物は、絹の美しさを最大限に引き出すために特別にデザインされています。こうした文化は、日本人の美に対する深い理解と愛情を示しています。

2. 絹の道とその影響

2.1 絹の道の起源と発展

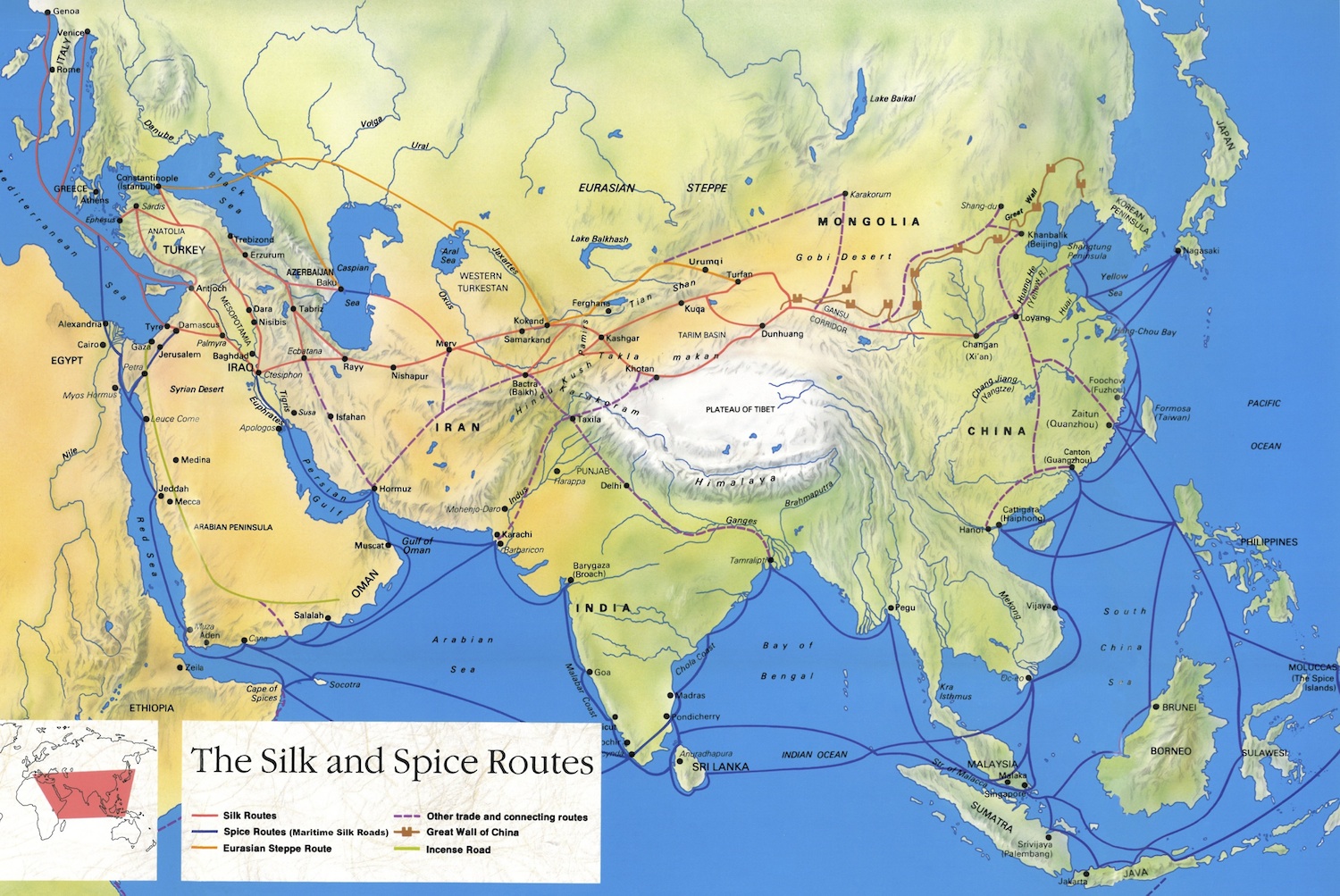

絹の道は、古代中国から中央アジア、さらにはヨーロッパに至るまでの交易路を指します。シルクロードとも呼ばれ、この道は絹だけでなく香辛料、宝石、そして文化などもやり取りされました。絹の道は紀元前2世紀頃に形成され、その後数世代にわたって経済的、文化的に重要な役割を果たしました。

特に、絹の道はさまざまな民族や文化が交わる場所でもありました。交易者たちが行き交う中で、言語、宗教、技術などが交換され、新たな文化が形成されました。このような背景から、絹の道は単なる商業ルートにとどまらず、世界的な文化の交流の舞台ともなったのです。

2.2 絹の道がもたらした文化交流

絹の道を通じて、多くの文化が交わることによって、さまざまな影響が生まれました。たとえば、中国の絹は西方に伝わることで、ローマ帝国や後のヨーロッパ諸国でも高く評価されるようになりました。その結果、西洋の絹産業も発展し、中国の技術や知識が他の国々にも広がっていきました。

また、宗教などの思想も絹の道を通じて広まっていきました。特に仏教はインドから中国、さらには日本に伝わる際に、この絹の道を利用しました。このように、絹の道はただの物の交換にとどまらず、思想や宗教の伝播にも寄与した重要な道でした。

2.3 絹の道の経済的影響

絹の道は、経済的にも大きな影響を与えました。交易によって生まれた富は、各地に新しい都市や文化を築く資金となりました。特に中国の長安や西安などの都市は、この交易の中心地となり、多くの商人が集まりました。

さらに、絹の道の存在は農業や手工業の発展にも寄与しました。絹の需要が高まることで、農民たちは絹糸を作るためのカイコを飼うようになり、糸から布、布から服といった一連のプロセスが経済を活性化させたのです。このように、絹の道はただの交易の枠を超えて、各地の経済を根底から支えた存在であったことがわかります。

3. 絹の道に関連する日本の絹文化

3.1 日本における絹の導入

日本における絹の歴史は、古代から始まります。特に奈良時代(710-794年)には中国から多くの技術や文化が伝わり、その中に絹の製造技術も含まれていました。この時期に日本への絹の流入が始まり、特に皇室や貴族の間で愛用されるようになりました。

また、平安時代(794-1185年)には、絹を用いた装飾や衣服が一般庶民にも広まり、これが後の日本の絹文化の基礎を築くことになりました。この時期には、奈良時代に導入された技術を基に、日本独自の絹の製造方法やデザインが発展していきます。

3.2 日本の絹産業の発展

江戸時代(1603-1868年)には、日本の絹産業は急速に発展します。この時期には、特に信州や滋賀県、京都など各地で独自の絹産業が栄えました。糸の製造から染色、織りまでの工程が確立され、さまざまな種類の絹製品が生産されるようになります。

また、江戸時代の商業の発展とともに、絹産業も商業化が進みました。特に、大名や商人たちが自らの地位を示すために、美しい絹製品を求めるようになり、高級絹製品の需要が高まりました。このような背景から、絹は単なる衣服の素材ではなく、社会的地位を示す象徴となったのです。

3.3 日本の伝統的絹製品

日本には多くの伝統的な絹製品があります。その中でも、絞り染めによって生み出される着物は特に有名です。絞り染めは、布を絞って染料を施すことで、独特な模様を作る技法であり、見る者を魅了する美しさがあります。また、友禅染や都染など、それぞれの地域で異なる染色技術が受け継がれており、日本の文化を豊かにしています。

さらに、絹は茶道具や掛け軸などといった工芸品にも利用されています。これらの工芸品は、絹の高級感や輝きを存分に活かした作品であり、日本の伝統的な美意識を感じさせるものばかりです。これらの絹製品は現在も多くの人々に愛され、根強い人気を誇っています。

4. 絹文化の現代的意義

4.1 絹文化の継承と保護

現代においても、絹文化は重要な役割を果たしています。日本の伝統的な絹産業は、地方の経済や文化の支柱として存在し続けています。しかし、現代の工業製品や合成繊維の発展により、伝統的な絹の需要が減少していることも事実です。そこで、絹文化を継承し、保護するための取り組みがさまざまな形で行われています。

例えば、地域の職人たちが集まり、伝統技術を学ぶ場を設けたり、観光客向けの工房を開いたりする活動が盛んになっています。また、絹の魅力を紹介するためのイベントや展覧会なども開催され、多くの人々にその価値が再認識されています。

4.2 絹産業の現在の課題

一方で、絹産業にはいくつかの課題が存在しています。例えば、高齢化社会の進展に伴い、職人の減少が問題視されています。また、一部の地域では、生産コストの高騰や後継者不足によって、伝統的な技術が失われる危機に瀕しています。このような状況は、絹文化そのものを危うくさせる要因となっています。

そうした中で、若い世代に絹の魅力を伝えるための教育や研修プログラムが重要視されており、地域の学校や企業と協力して取り組む動きも多く見られます。このような取り組みを通じて、次世代に絹文化を引き継ぐための努力が続けられています。

4.3 絹の未来展望

絹の文化や産業は変わらず重要なものであり続けるでしょう。新たな技術の進展とともに、絹の需要や価値も変化しています。例えば、エコフレンドリーな素材としての注目が集まる一方で、デザインやファッションのトレンドに応じた新しい絹製品の開発が求められています。

さらに、海外市場への進出や輸出促進も絹産業の未来には欠かせません。在来品である絹の魅力を国際的に発信することで、より多くの人々にその価値を理解してもらうことができるでしょう。未来に向けて、絹文化は新しい形で進化し続けていくことが期待されています。

5. 絹とその他の文化との関係

5.1 絹と芸術

絹は芸術においても非常に重要な素材です。日本の絵画や刺繍に使われることが多く、その美しさを引き立てる役割を果たしています。例えば、着物には多くのアーティストやデザイナーが絹を用いて独自の作品を生み出してきました。これにより、絹は芸術的な表現の一部としても価値が高まっています。

また、絹は現代アートにも影響を及ぼしています。多くのアーティストは絹を用いた作品を制作しており、伝統的な技術と現代的な感覚を融合させています。このような試みは、絹の持つ多様な可能性を広げるものであり、文化的な交流を促進する役割も果たしています。

5.2 絹と宗教

絹は宗教的な儀式や祭りでも重要な役割を持っています。例えば、日本の神社や寺院では、絹の布を用いた装飾が施されたり、祭りの神輿や衣装に絹が使われます。これにより、絹は宗教的な儀式と密接に結びついています。

さらに、絹に描かれる絵や模様には、宗教的な意味合いが込められていることが多いです。このように、絹は単なる素材にとどまらず、宗教的な表現や信念を表す一要素としても存在しています。

5.3 絹と社会生活

絹は日常生活の中でも重要な存在です。日本では、一部の地域で特別な日やお祝いの際に着用するための絹製品があるほか、結婚式や成人式などの重要な儀式に欠かせないものです。これにより、絹は生活の重要な一部として、社会的な役割を果たしています。

また、絹は贈り物や記念品としても人気があります。友人や家族への贈り物として選ばれることが多く、その美しさや高級感から、特別な思いを伝える手段としても利用されています。このように、絹は日本の社会生活において深く根付いた存在となっています。

終わりに

日本の絹文化は、中国の絹の道によってもたらされた影響を大いに反映しており、独自の発展を遂げてきました。現代では、絹文化の継承と保護が重要な課題として上がっていますが、絹の持つ美しさや価値は今もなお多くの人々に支持されています。将来的には、現代のライフスタイルに応じた絹の新しい可能性を探ることが求められています。絹文化は、単なる歴史的遺産ではなく、未来に向かって進化し続けるものだといえるでしょう。