漢字は中国独自の文字体系として、非常に長い歴史を持っています。その中でも、「音読み」と「訓読み」という二つの読み方が存在し、これは漢字の理解と活用において非常に重要です。音読みは漢字の発音を基にした読み方で、訓読みはその漢字が意味するものを基にした読み方です。本記事では、音読みと訓読みの基本概念について詳しく解説し、それらの特性や相違点、学習方法についても触れていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

漢字は、およそ3500年前の古代中国にその起源があります。最初の漢字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた「甲骨文字」と呼ばれるものであり、神託を得るための記録として使用されていました。これらの甲骨文字は、初期の漢字がどのように象徴的な形を持っていたのかを示しています。あらゆる漢字は、基本的に「表意文字」であり、その形によって特定の意味を表します。

この時代の漢字は単純な形状をしており、直接的な形象表現に基づいていました。たとえば、「山」という字は山の形を描いたものであり、視覚的にその意味を伝えています。徐々に、漢字の形状はより抽象的になり、様々な音と意味を持つように進化していきました。

1.2 古代中国における漢字の使用

古代中国では、漢字は主に行政や商取引、文学の記録に用いられました。例えば、周代には「周易」や「詩経」等の古典が漢字を用いて記され、後の時代に多大な影響を与えました。漢字の普及により、異なる地域の人々が文書を通じてコミュニケーションを取ることが可能になったのです。

また、漢字はそのシステムのおかげで、後に日本、韓国、ベトナムなどでも採用されました。特に日本では、漢字は独自の文化や言語と融合し、音読みや訓読みが発展していきます。これにより、漢字は単なる文字以上の存在となり、文化的なアイデンティティを形成する要素となったのです。

1.3 漢字の進化と変遷

漢字は時代と共に変化してきました。漢字の簡略化が進んだのは、特に20世紀の中国においてです。新中国成立後、政府は識字率を向上させるために簡体字を採用しました。これは、漢字の形の簡略化を目的としたもので、教育や社会の変革に大きな役割を果たしました。

一方で、伝統的な漢字(繁体字)もなお多くの地域で使用されています。特に台湾や香港では、繁体字が一般的に用いられており、文化や歴史を色濃く反映しています。このように、漢字は単に文字としての役割だけでなく、文化的な象徴としても重要な位置を占めています。

2. 漢字の音読みと訓読み

2.1 音読みとは何か

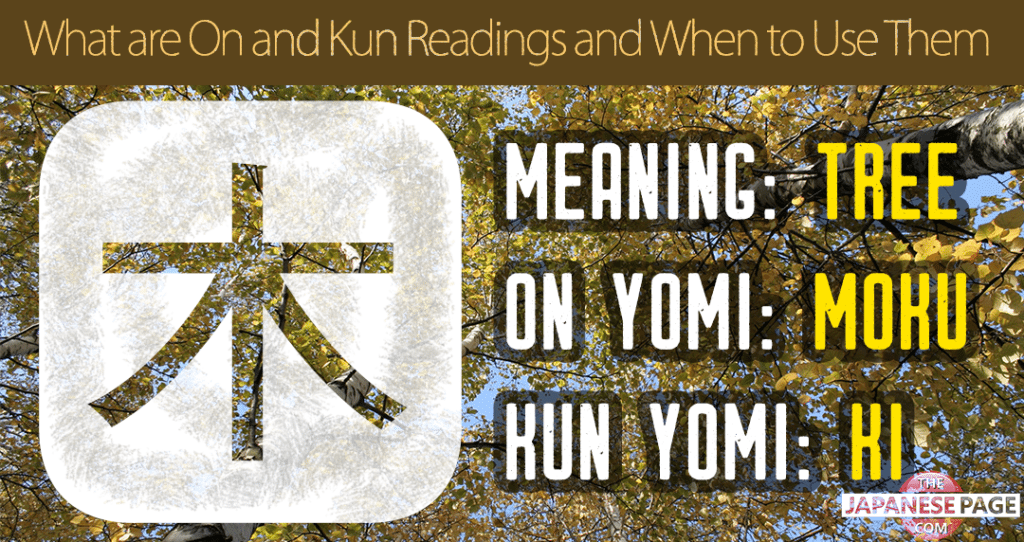

音読みとは、漢字を中国語の発音に基づいて読む方法です。これは、漢字が中国から日本に伝わる際に、その音を日本語に取り入れた結果生まれました。音読みは主に音節の数に基づいて分けられ、通常は「オン読み」とも呼ばれます。たとえば、「日」という漢字の音読みは「ニチ」または「ジツ」となります。

音読みは、熟語や専門用語など、漢字が組み合わさって形成される言葉でよく使われます。例えば、「電話」(でんわ)や「学校」(がっこう)などの言葉は全て音読みから成り立っています。音読みが最も顕著に使用されるのは、漢詩や漢文など、古典的な文章です。

2.2 訓読みとは何か

訓読みは、漢字の意味や日本語の単語に基づいた読み方です。日本語において、特定の漢字が固有の読みを持つことが多く、訓読みはそのような読み方を指します。たとえば、「山」という漢字の訓読みは「やま」であり、このように日本語に根ざした意味を持つ言葉として用いられています。

訓読みは特に日常会話や文学作品の中で普通の表現として見られます。日本語は多くの外来語や方言を取り入れているため、訓読みは日本語の文脈の中でその意義を持つ重要な要素です。また、訓読みはその漢字が示す具体的な概念と結びついているため、意味を理解しやすいという特性があります。

2.3 音読みと訓読みの違い

音読みと訓読みは、漢字の理解において重要な相違点を有しています。音読みは、中国の発音を基にしたものであり、複数の漢字が同じ音を持つことが多いのが特徴です。一方、訓読みは個別の漢字の意味に基づくもので、その漢字が日本語の中で持つ独自の価値を示します。

たとえば、「水」という漢字は音読みで「スイ」と読み、訓読みでは「みず」となります。このように、一つの漢字に対して二つの異なる読み方が存在することは非常に一般的です。さらに、音読みおよび訓読みは文脈や使用方法によって使い分けられることが多く、これにより日本語の豊かさが生まれています。

3. 音読みの種類

3.1 音読みの分類

音読みは、一般的に「呉音(ごおん)」、および「漢音(かんおん)」の二つに分類されます。呉音は主に中国南部の音を基にしており、非常に歴史的です。一方、漢音は中原地域の音を基にしており、明清代の標準中国語に近い発音とされています。

たとえば、「米」の漢字は、呉音では「マイ」と読み、漢音では「バイ」となります。このように音読みには地域的、歴史的な影響が強く反映されています。また、一部の漢字は音読みを持たない場合もありますが、基本的には多くの漢字が何らかの音読みに属しています。

3.2 音読みの使用例

音読みは、特に熟語や専門用語に多く使用されます。たとえば、「数学」(すうがく)や「政治」(せいじ)、さらには「経済」(けいざい)など、日常生活や学問に関連した言葉で広く使われています。また、音読みは漢詩や漢文など、伝統的な文学作品の中でも重要な役割を果たしています。

一般的に、2字以上の熟語は音読みが利用されることが多く、日本語の中で表現力を高める重要な要素です。たとえば、「山田」(やまだ)は「山」の音読みを活用して作られた苗字であり、日本各地で広く見られます。

3.3 他言語との関係

音読みは、日本語における特性だけではなく、中国語や韓国語との関連性もあります。韓国語においても漢字の音読みが取り入れられた例が多く、「学校」を韓国語で読むと「학교」(ハッキョ)となります。また、中国語がもたらした音の影響は、隣接するアジア諸国の言語に多く見て取れます。

このように、音読みは単なる日本語の要素だけでなく、広くアジア文化圏の中での共通言語としての役割を果たします。多くの漢字が音読みを持ち、その音がさまざまな言語間で応用されることで、多文化交流の基盤となっています。

4. 訓読みの特徴

4.1 訓読みの分類

訓読みには、固有名詞、動詞、形容詞など、さまざまな種類の読み方があります。例えば、漢字の「行」は、「いく」として動詞として使われるだけでなく、「こう」として名詞としても使われます。このように、同じ漢字でも文脈によって異なる訓読みが存在するのです。

訓読みの理解は、漢字の持つ意味を深く知るためのカギでもあります。漢字ごとに独自の読み方があり、その読み方は日本語の中での具体的な使用方法に大きく関連しています。これは、学ぶ際の楽しさや奥深さを感じさせてくれます。

4.2 訓読みの使用例

訓読みは、生活の中で頻繁に使われるため、日常会話や文章で見かけることが多いです。たとえば、「金」という漢字の訓読みは「かね」であり、日本ではお金に関連する表現に使用されます。「雨」の訓読みは「あめ」で、天候に関する会話でよく使われます。

このように、訓読みは自然な言語表現の中で重要な役割を果たしており、日常的なコミュニケーションを豊かにしています。特に、日本の日常生活における言語表現においては、訓読みの存在が不可欠です。

4.3 訓読みの重要性

訓読みは、日本語において漢字の意味を理解し、使用するための基盤となります。また、訓読みを学ぶことで日本語の構造を深く理解でき、語彙力も向上します。たとえば、「食」という漢字の訓読みは「たべる」であり、これを知ることで「食べ物」や「食事」といった日常用語の理解が進みます。

さらに、訓読みは日本独自の文化や思想を体現する要素としても重要です。訓読みを通じて、日本人の考え方や価値観を理解する手がかりともなります。このように、訓読みは単なる読み方以上の意味を持ち、日本語を学ぶ上で欠かせない要素であると言えるでしょう。

5. 音読みと訓読みの学習法

5.1 効果的な学習方法

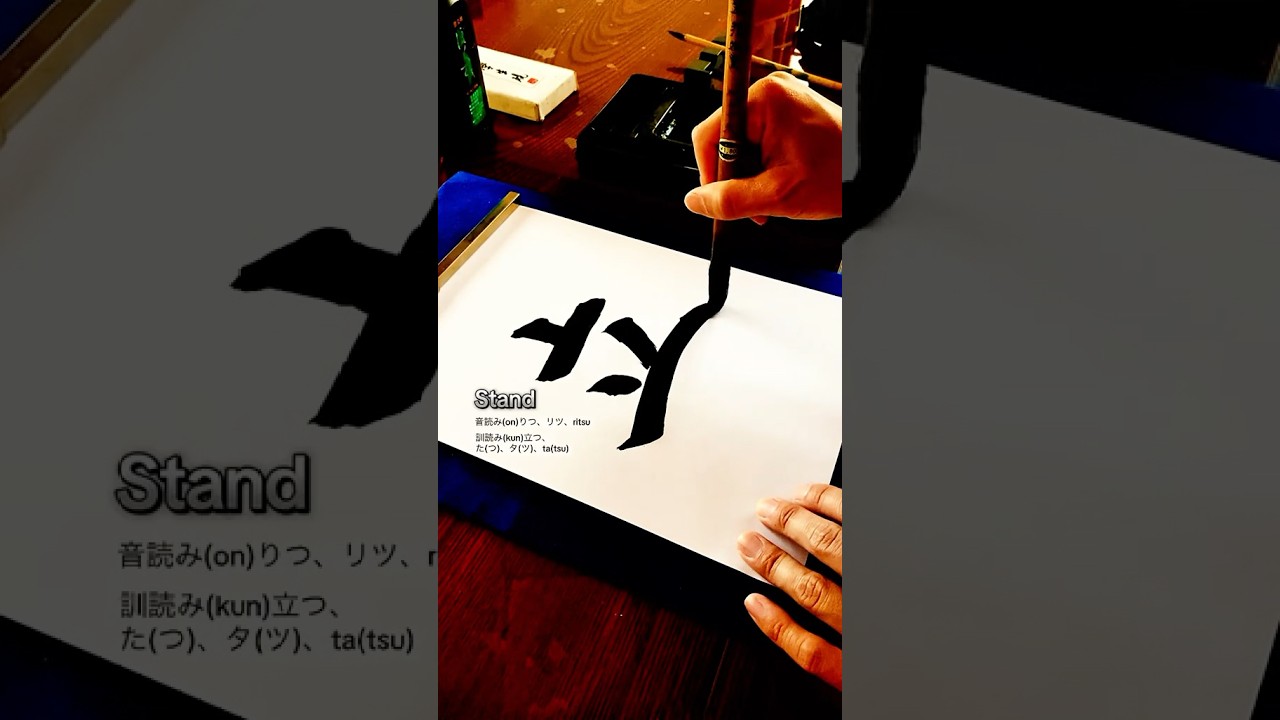

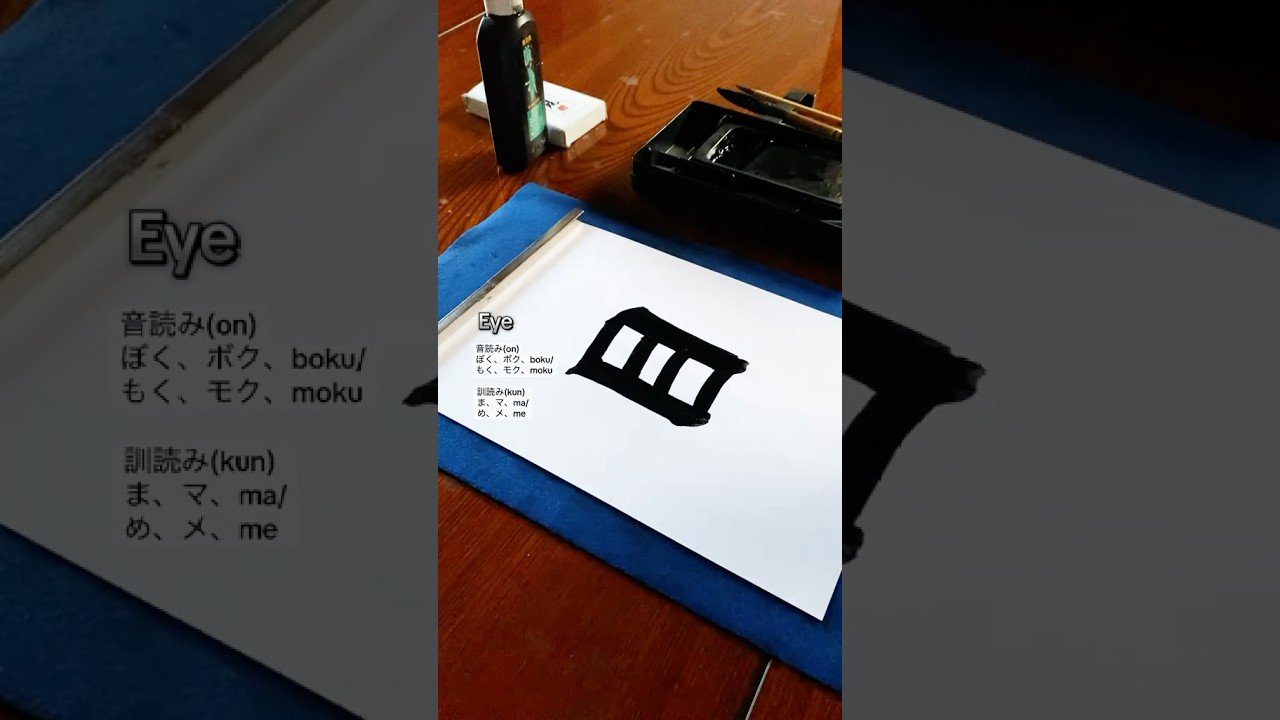

音読みと訓読みを効果的に学ぶためには、まず基礎をしっかりと定めることが大切です。漢字の形を覚えるだけでなく、その音と意味を関連付けることで、記憶が定着しやすくなります。たとえば、音読みと訓読みを一緒に並べてノートにまとめたり、フラッシュカードを使って視覚的に確認したりする方法があります。

また、実際に文章を読むことも非常に有効です。古典文学や現代の書籍を通じて、音読みと訓読みがどのように使われているかを観察すると、学びを深めることができます。特に、音読を行うことで発音力やリズム感を養うことができ、理解が進むでしょう。

5.2 よくある学習の悩みと解決策

学習の過程で、音読みと訓読みの混乱や、覚える漢字の多さによる挫折感を感じることもあります。これに対しては、短期集中での学習や、興味のあるトピックに関連する漢字を絞って学ぶのが効果的です。また、他の学習者との交流や、教師や教材の意見を聞くことで、効果的な学びを実現できます。

さらに、漢字の復習だけでなく、実生活に応用することで理解が深まります。例えば、日常的に目にする看板や広告などで漢字を確認し、それについて考えることで、学んだ知識を実践につなげることができます。

5.3 学習リソースの紹介

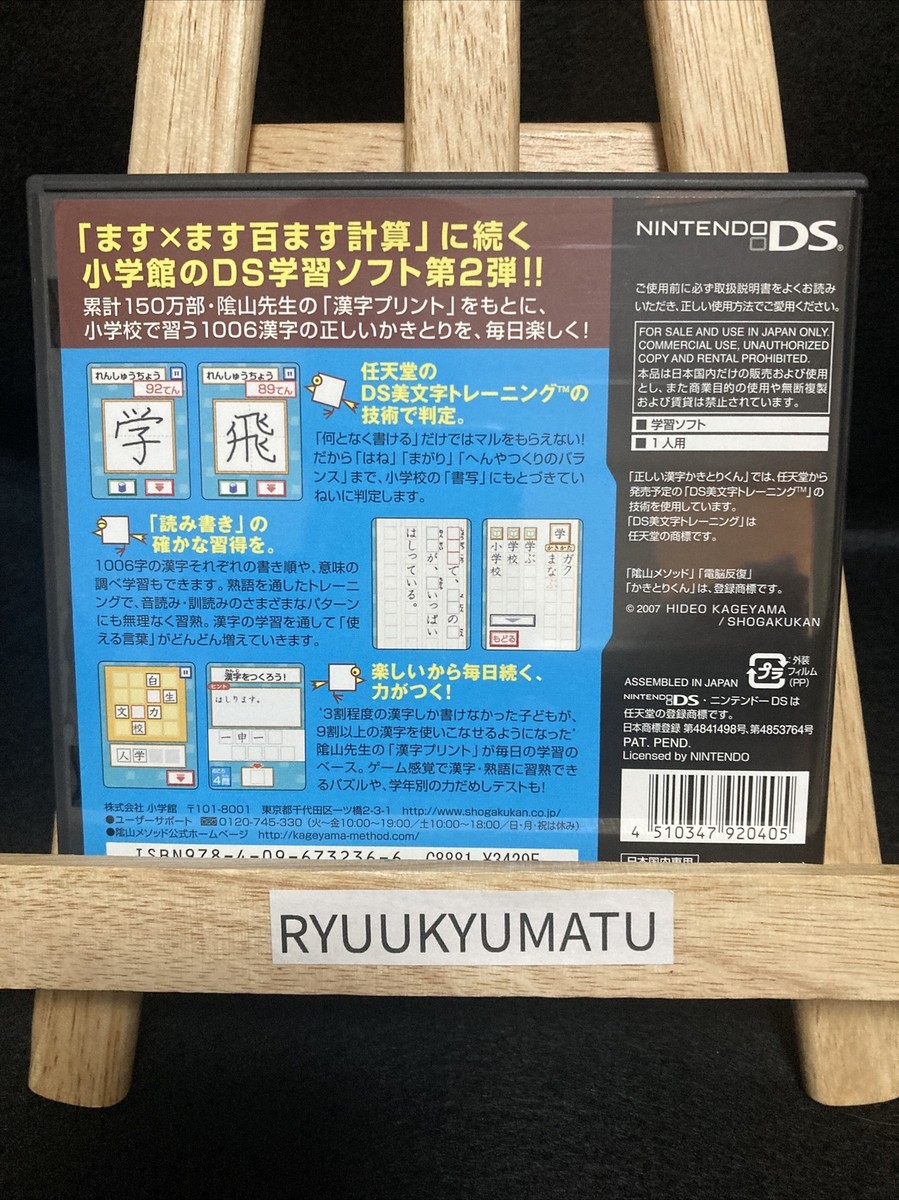

音読みと訓読みの学習には、多くのリソースが利用できます。まずは、辞書や漢字学習アプリを活用すると良いでしょう。これにより、漢字の意味や使い方を効率的に学ぶことができます。また、オンラインの日本語学習プラットフォームも数多く存在し、音声での発音練習や、オンライン講座を通じてリスニングやスピーキングの力を強化することも可能です。

書籍を使った学習方法も良い選択です。特に漢字の練習帳や問題集は、反復学習を行う上で非常に役立ちます。さらに、興味のある分野について書かれた本を選ぶことで、楽しみながら漢字を覚えていくことができるでしょう。

終わりに

音読みと訓読みは、漢字を理解し、日本語を学ぶための重要な要素です。これらをしっかり押さえることで、漢字の持つ意味や使い方を深く理解することができ、より複雑な表現や文体を使いこなせるようになるでしょう。文脈に応じた使い分けを学ぶことで、日本語の豊かさを実感しつつ、言語を楽しむことができるはずです。

次回の学習でも、ぜひ音読みと訓読みに焦点を当て、積極的に言葉の世界を探求していきましょう。