中薬は、中国の伝統医療において重要な役割を果たしています。中薬は数千年の歴史を持ち、その効果や使い方は多岐にわたります。しかし、中薬に関する知識が不足している場合、副作用や安全性の問題が生じることがあります。そのため、中薬の使用にあたっては、十分な理解が必要です。この文章では、中薬の副作用と安全性について詳しく探究していきます。

1. 中薬の基本概念

1.1 中薬とは何か

中薬とは、中国伝統医学(中医学)に基づいて用いられる薬草や鉱物、動物由来の成分を指します。中薬は主に、身体のバランスをフルに保つため、体内のエネルギーや気の流れを調整するために使用されます。西洋医学が病気の症状を直接的に治療するのに対し、中薬は病気の根本原因を探り、予防や健康維持に重きを置いています。

中薬には数千種類があり、それぞれ特有の性質と作用を持っています。これらの中薬は単独で使用されることもありますが、一般には複数を組み合わせた調合薬として用いられます。こんな調合によって、相乗効果が得られ、より高い治療効果が期待されます。

1.2 中医薬の歴史的背景

中薬の歴史は非常に古く、2000年以上前の「黄帝内経」と呼ばれる古典的な医学書にその起源が見られます。古代中国では、中薬が神聖視され、様々な儀式や伝説に絡めて使用されてきました。特に、民間伝承や経験則に基づいた治療法が発展していく中で、多くの医師が新たな中薬を開発し、改良してきました。

歴史が進むにつれて、中薬は中国だけでなく、朝鮮半島や日本、さらには西洋の伝統医学にも影響を与えてきました。近代に入ってからは、科学的な研究も進み、中薬の成分やその作用が解明されてきています。しかしながら、未だに多くの人々が中薬に対する理解を深められていないのが現状です。

1.3 中薬の分類

中薬は大きく分けて「薬草類」「動物性薬材」「鉱物性薬材」の三つに分類されます。薬草類は、原則として植物に由来し、最も多くの中薬がこのカテゴリーに含まれます。例えば、甘草(かんぞう)は広く使用され、辛味や苦味を中和する効果があります。

動物性薬材には、鹿の角や蜂の毒などが含まれます。これらは一般的には希少で高価ですが、特定の病気に対して非常に効果的です。一方、鉱物性薬材には、石や塩などが含まれています。これらの成分も独自の特性を持っており、中薬の一部として重要な役割を果たします。

2. 中薬の主な成分

2.1 有効成分

中薬にはさまざまな有効成分が含まれており、これらが薬効をもたらします。例えば、人参は身体を強化し、免疫力を高めることで知られています。人参にはサポニンやビタミンが豊富に含まれ、疲労回復やストレス軽減に効果があります。

また、桂皮(シナモン)には抗炎症作用や抗菌作用があり、風邪やインフルエンザの予防に役立つとされています。このように、中薬の有効成分は多岐にわたり、具体的な病状に応じた使い方が求められます。

2.2 不純物と副成分

中薬の成分には有効成分の他に、不純物や副成分も含まれています。不純物とは、植物の成長過程で生じるもので、例えば土や農薬の残留物が該当します。また、副成分は時には中薬の効果を引き立てることもあれば、逆に副作用を引き起こす要因ともなります。

たとえば、ある中薬の中に含まれる重金属が体に蓄積し、健康に悪影響を及ぼすこともあります。そのため、中薬を購入する際には、信頼できる製薬会社や医師からのアドバイスを受けることが重要です。

2.3 中薬の調合方法

中薬は単独で使用されることもありますが、一般的には複数の成分を組み合わせて調合薬として用います。この調合方法には、特有の基準があり、それぞれの成分の相性や効果を考慮して行われます。

調合の際には、まずそれぞれの成分の効果を見極めた上で、量や調合比率を決定します。場合によっては、煎じる際の温度や時間に関しても厳密な指示が求められることがあります。これにより、患者の体質や症状に最適な中薬を作成することが可能になります。

3. 中薬の副作用

3.1 一般的な副作用

中薬には、多くの恩恵がある一方で、副作用のリスクも存在します。一般的な副作用としては、消化器系の不調やアレルギー反応が挙げられます。例えば、ある薬草に対してアレルギーを持つ人がこれを服用した場合、発疹やかゆみが引き起こされることがあります。

また、消化不良や下痢などの症状が現れることもあり、特に消化器系が弱い人にとっては注意が必要です。このような副作用は、個人の体質や健康状態に大きく依存します。

3.2 重篤な副作用

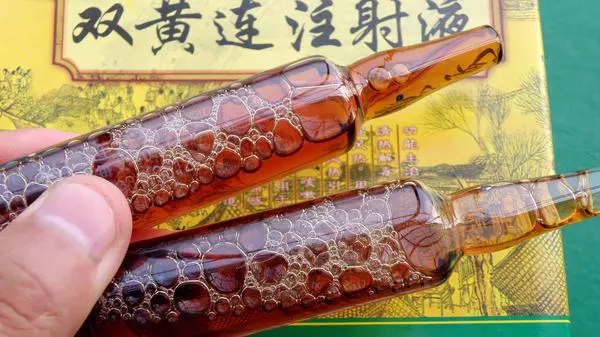

時には、中薬の服用により重篤な副作用が引き起こされることもあります。特に、製造過程での不純物の混入や、適切な調合を行わなかった場合に生じやすいとされています。例えば、ある中薬には毒性の強い成分が含まれており、過剰摂取によって肝臓や腎臓に重大なダメージを与えることがあります。

また、一部の中薬は、特定の病状を悪化させる場合もあるため、特に慢性疾患を持つ人は注意が必要です。服用する前には、医師の診断を受けることを強くお勧めします。

3.3 副作用の発生メカニズム

中薬の副作用が発生するメカニズムには、主に二つの要因が考えられます。一つは、成分そのものの特性です。中薬には活性成分のほかに、副成分や不純物が含まれるため、これらが過剰に体内に入ると、さまざまな反応を引き起こす可能性があります。

もう一つは、個々の体質との関連です。ある人にとっては有効な薬であっても、他の人にとっては逆に有害である場合があります。そのため、中薬を使用する際は、患者の体質や既往歴を十分に考慮する必要があります。

4. 中薬の安全性評価

4.1 臨床試験の重要性

中薬の安全性を評価する際、特に重要なのが臨床試験です。臨床試験では特定の中薬の安全性や有効性を科学的に確認します。これにより、副作用のリスクを予測し、適正な用量や使用方法を決定することができるのです。

近年では、海外でも中薬に対する関心が高まっており、多数の臨床研究が進められています。たとえば、特定の中薬ががん治療に有効であるかを調べる研究が行われ、一定の結果が得られています。これらの研究によって、中薬の安全性が徐々に明確になってきています。

4.2 中薬の使用に関するガイドライン

中薬を安全に使用するためには、明確な使用ガイドラインが必要です。医療機関や専門機関が発表するガイドラインには、特定の病状に対する使用法や推奨される中薬のリストが含まれています。

これらのガイドラインは、専門の医師によって作成され、定期的に見直されています。これにより、最新の研究結果や臨床データに基づいた安全な使用が促進されています。患者が自分自身で判断せず、必ず医師に相談することが強く勧められます。

4.3 患者の体質との関連

中薬がもたらす効果や副作用は、患者の体質によって大きく異なります。例えば、気虚や血虚といった体質に対する中薬は、その効果を最大限に引き出すために、体質に合ったものを選ぶ必要があります。逆に、体質に合わない中薬は、副作用を引き起こすリスクが高まります。

したがって、中薬を使用する際には、必ず医師が患者の体質を考慮に入れることが重要です。自分が選んだ中薬が本当に自分に合っているか、しっかりと確認することが不可欠です。

5. 中薬の適切な使用法

5.1 使用前の注意事項

中薬を使用する際には、いくつかの注意事項があります。まず、初めて中薬を使用する場合は、必ず専門家のアドバイスを受けることが重要です。体質や症状に合った中薬を正しく選ぶためには、専門知識を持つ医師への相談が必要です。

また、過去に中薬に対するアレルギー反応を示したことがある場合は、その旨を必ず医師に伝えなければなりません。このようにすることで、アレルギー反応を避けることができます。慎重な取り扱いが求められる中薬だからこそ、自己判断を避け、医療機関に相談する方が良いでしょう。

5.2 他の薬との相互作用

中薬は、他の西洋薬との相互作用によって、副作用を引き起こす原因にもなります。たとえば、抗凝血薬を服用している患者が、特定の中薬を併用することで、出血リスクが増加することがあります。このような相互作用は、時に命に関わることもあるため、非常に注意が必要です。

患者が現在使用している薬剤の一覧を医師に提供し、その情報を基に中薬の使用を進めることが重要です。相互作用に関する正確な情報を持った専門家の判断を仰ぐことで、安全性を高めることができます。

5.3 医師への相談の重要性

中薬を使用する際の安全性を確保するためには、医師への相談が不可欠です。医師は、患者の健康状態や病歴を踏まえ、適切な中薬の選択や調合を行います。また、治療の進行状況を見ながら、必要に応じて調整を行うこともできます。

自己流で中薬を使用すると、副作用や効果の発揮が不十分になることがありますので、必ず専門家の指導を仰ぎましょう。特に、慢性疾患や複数の病気を抱えている患者にとっては、医師との密接な連携が必要です。

6. 今後の研究と展望

6.1 中薬の安全性に関する最新研究

中薬の安全性に関する研究は日々進んでいます。最近の研究では、特定の中薬の成分が、どのように効果をもたらすのか、またどのような副作用が発生し得るのかを詳細に分析しています。これにより、より安全に中薬を使用できるような知見が蓄積されてきました。

例えば、ある研究では、特定の漢方薬が高血圧患者に与える影響が調査され、安全性が確認された例があります。このような研究の発展は、今後の中薬の使用において非常に重要な役割を果たすでしょう。

6.2 国際的な評価基準の整備

中薬の国際的な評価基準も徐々に整備されつつあります。これにより、海外でも中薬の価値が認識されつつあり、国際的な市場での競争力が高まっています。また、他国における研究成果との統合が進むことで、中薬の安全性や効果についての知識が飛躍的に向上することが期待されます。

たとえば、アメリカやヨーロッパの医療機関が中薬の研究を行い、タバコの禁煙治療に中薬を利用する場合などが挙げられます。このような国際的な協力により、中薬がより効果的に活用される未来が待ち望まれます。

6.3 中薬の未来と可能性

中薬の未来は非常に明るいと言えます。近年、健康志向の高まりに伴い、中薬への関心が増えています。したがって、今後は中薬に基づく新たな治療法や製品が開発され、医療の選択肢が広がることが期待されます。

また、中薬の成分を科学的に分析することで、新たな有効成分の発見や、それに基づく新薬の開発も進むでしょう。このように、中薬は単なる伝統医療にとどまらず、現代医学との融合を通じて、さらなる発展が望まれます。

終わりに

中薬は、数千年の歴史を持つ中国の伝統医療の一部として、多くの効果を持つ一方で、副作用や安全性のリスクも抱えています。中薬の使用を考える際は、正しい知識と理解が不可欠です。自己判断での使用を避け、必ず専門家の指導を仰ぐようにしましょう。これにより、中薬の恩恵を最大限に引き出すことができ、健康な生活を送ることができるでしょう。