中国の歴史と文化は非常に豊かで、多くの側面が織り交ぜられています。その中でも色彩文化は特に魅力的な要素の一つです。色彩は単なる視覚的なものにとどまらず、文化や感情、さらには国際交流においても重要な役割を果たしています。本記事では、中国の色彩とその国際交流の歴史について、いくつかの視点から掘り下げていきます。

1. 中国の色彩文化の基礎

1.1 色彩の象徴と意味

中国文化において、色彩は深い意味を持っています。例えば、赤は幸運や繁栄を象徴し、中国の伝統行事や祝いごとには欠かせない色です。結婚式や春節(春の来たる日)では、赤い衣装や飾りが使われることが一般的です。青色は安定や健康を意味し、緑は自然や調和を象徴しています。これらの色は、中国の民間伝承や神話にも数多く登場し、特有の文化的背景を持っています。

また、色彩は五行思想とも結びついています。五行思想では、色が木・火・土・金・水と関連付けられ、それぞれが人々の生活や運命に影響を与えるとされています。たとえば、白は金を象徴し、葬儀などで使われることが多いため、悲しみを表す色と見なされます。このように、色彩は単に目に映るものではなく、様々な文脈において多層的な意味を持っているのです。

1.2 中国伝統色の種類

中国には多くの伝統的な色彩がありますが、その中でも特に知られているのは「伝統色」と呼ばれるものです。これらの色は、時代や地域によって異なる意味や象徴を持ち、さまざまな用途に用いられています。例えば、「朱色」は燃えるような赤で、航海や建築において重要視されてきました。そのため、寺院や古代の建物にはこの色が多く使われています。

一方で、「翡翠色」は伝説的な宝石、翡翠から名付けられた色であり、高貴さや清らかさを象徴します。伝統的な装飾品や衣服に取り入れられ、特に皇族や貴族に好まれました。これらの色はただ美しいだけではなく、中国の文化や価値観を反映し、深い物語を持っているのです。

1.3 色彩と文化的慣習

色彩は、中国の文化的慣習とも密接に関連しています。祭りや慶事では特定の色彩が用いられ、その意味や象徴は代々引き継がれてきました。例えば、子どもが生まれた時には赤い糸を使った装飾が行われ、子どもの健やかな成長を願う意味が込められています。

また、季節ごとの祭りや行事では、特定の色がその時期に関連付けられています。春には芽吹きを象徴する緑、夏には眩い太陽を表す黄色、秋には実りの色であるオレンジ、冬には雪を反映した白が選ばれることが多いです。このように、四季の変化に敏感な中国の文化は、色彩を通じて自然との調和を重視しています。

2. 中国色彩の国際的影響

2.1 史上の交易路と色彩の交流

歴史的に見ても、中国はシルクロードを通じて多くの国と交流をしてきました。この交易路を利用して、色彩に関連する様々な物品が運ばれました。例えば、インドから輸入された染料は、中国の織物や衣料品の色彩に多大な影響を与えました。このような交流により、中国の色彩文化は豊かになり、他国との共通点も生まれました。

また、中国から輸出された青花瓷(せいかし)などの陶器は、他国の文化に色彩的な影響を与えました。多くの国で青の発色が特に好まれ、青色の使用が広がりました。これは、中国の色彩文化が国際的な影響を及ぼしていることを示しています。このような色彩の交流は、歴史を通じてさまざまな文化をつなぐ重要な役割を果たしてきました。

2.2 芸術作品に見る色彩の影響

中国の色彩文化は、絵画や工芸品などの芸術作品にも現れています。例えば、唐代の絵画は独自の色使いと構図で知られ、その影響は他国の芸術に広がっていきました。特に、日本の浮世絵には中国の色彩が強く影響を与え、その中に中国の伝統色が見受けられます。

また、明代には、青花瓷が国際的に人気となり、ヨーロッパ諸国でも広く受け入れられるようになりました。これにより、絵画や陶器に使われる色彩に変化が現れ、特に青の使用が増加しました。色彩は単なる装飾だけでなく、文化的な意味をもつ重要な要素となり、国際的な交流の象徴ともなったのです。

2.3 江戸時代の日本と中国の色彩交流

江戸時代、日本と中国の間には密接な文化交流がありました。この時期、日本の浮世絵や工芸品には中国の色彩が取り入れられ、中国の伝統色が日本に影響を与えました。特に、中国の伝統的な色彩が日本の色彩感覚と融合し、独自のスタイルを生み出しました。

また、中国からの影響を受けた日本の色彩表現は、花火や祭りの伝統と結びつき、より華やかになりました。特に、色とりどりの色彩を用いた祭りや花火のイベントは、色彩を通じた文化交流の象徴となっています。このように、江戸時代は色彩に関する国際的な交流が活発だった重要な時期だと言えます。

3. 色彩を通じた国際交流の時代背景

3.1 古代から中世への影響

古代中国は、色彩文化を通じて周辺地域と国際交流を行ってきました。さまざまな国や民族との接触により、『易経』や『周易』のような古典文献からも、色が持つ象徴的な意味が伝わったと考えられています。この時期の中国の色彩は、単に美しさを追求するだけでなく、道徳や哲学とも密接に結びついていました。

中世に入ると、色彩は政治的にも重要な役割を果たしました。特に、王族や貴族の服装には、色彩によってその地位が明示され、外交的なシンボルとしての役割を持つようになりました。また、貿易を通じて色彩の技術や概念が広まり、中国の色彩文化がより多様化していくこととなります。

3.2 近代の文化交流と色彩の変遷

近代に入ると、特に西洋との接触が増え、中国の色彩文化は新しい影響を受けることになります。19世紀の産業革命や近代化の波により、西洋からの影響が急速に広まりました。これにより、中国の伝統的な色彩の使用方法が変化し、新しい色彩が登場してきました。

さらに、絵画やデザインの分野でも、国際的な交流が進む中で新たなスタイルが誕生しました。特に、印象派や近代美術の影響を受けた中国のアーティストたちは、新しい色の使い方を模索し、色彩に関する理解を深めていきました。このような変遷は、中国の色彩文化が世界的に受け入れられる機会でもありました。

3.3 現代における色彩の国際化

現代において、色彩はますます国際的に認識されるようになりました。インターネットの普及により、異なる文化の色彩感覚が容易にアクセスできるようになり、グローバルな感覚が生まれています。SNSなどを通じて、色彩が持つ意味や使い方を国境を越えて学び合う機会が増えてきました。

また、現代アートやファッションの分野でも、中国の伝統色が人気を集めています。デザイナーやアーティストは、伝統的な色彩を現代的な感覚で再解釈し、新しくてユニークな作品を生み出しています。このように、現代の色彩文化は国際化され、様々な文化の影響を受けながら進化しているのです。

4. 色彩と国際関係の変化

4.1 色彩を用いた外交手段

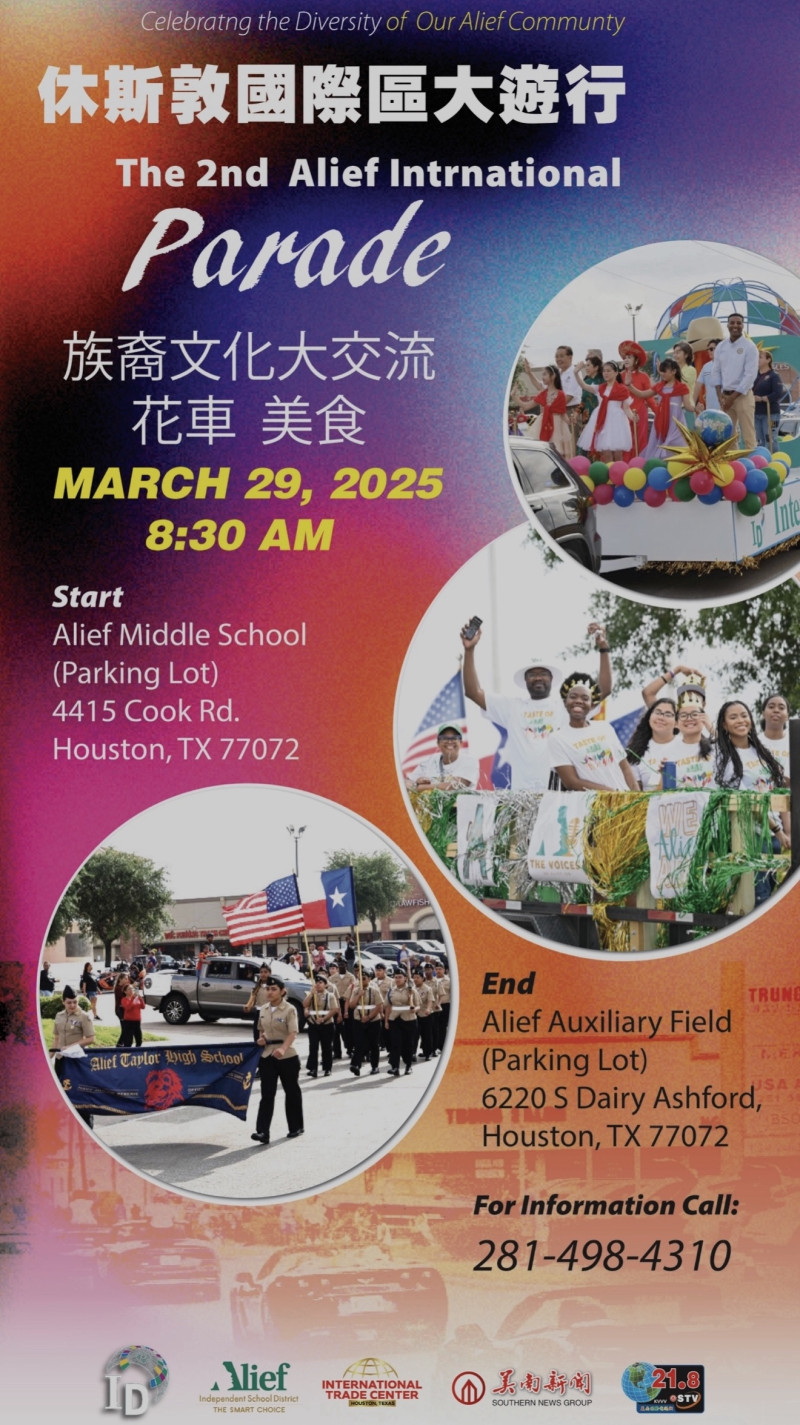

現代において、中国の色彩文化は外交の手段ともなっています。色彩を通じて、異なる文化同士の理解を深めることができます。例えば、訪問国の特色ある色彩を取り入れた贈り物や装飾が行われ、相手国への敬意を表す方法の一つとして利用されています。

また、色彩をテーマにした国際的なイベントも増えており、異文化交流の機会を提供しています。このようなイベントでは、異なる国の伝統色やウエアスタイルのショーが企画され、参加者たちは色彩を通じて文化を共有することができます。色彩は、国際関係をより円滑に進めるための有効な手段となっているのです。

4.2 現代の色彩と国際的なブランド

「中国製」と聞くと、色彩豊かな製品が思い浮かびます。その中には、色彩を重視したブランドが多く存在します。特にファッション産業においては、中国の伝統色を取り入れたデザインが注目を集めており、海外市場でも大人気を博しています。これにより、中国の色彩文化が国際的に評価されると同時に、国際ブランドとも共鳴し合っています。

さらに、色彩の研究や教育においても、中国の伝統色の重要性が認識されつつあります。大学や専門機関で中国の色彩文化を学ぶプログラムが増えており、色彩が持つ意味や使用方法について国際的に理解されつつあります。このプロセスは、中国の色彩文化を世界に広めるための重要な一歩となっているのです。

5. 文化相互理解と色彩の役割

5.1 色彩を通じた文化交流

色彩は、文化を理解するためのひとつの窓口となります。各国の伝統的な色彩には、その国独自の文化や歴史が色濃く反映されています。例えば、中国の「赤」は日本における「赤」とは異なる意味合いを持ち、それぞれの文化背景を示しています。このような色彩を通じた交流は、相互理解を深める大きな手助けとなります。

さらに、国際的なアートプロジェクトや展示会では、参加アーティストたちが色彩をテーマに作品を制作することが多く、これによって異文化が交わります。こうした取り組みによって、参加者は互いの文化をより深く知ることができ、一層の理解を深める場ともなります。

5.2 持続可能な発展と色彩の未来

近年、環境保護や持続可能性が重要視される中で、色彩文化もその影響を受けています。例えば、天然の染料を用いた製品や、環境に優しい素材を使用した色彩を強調したデザインが注目されています。このような動きは、伝統的な色彩文化を守るだけでなく、未来に向けた新しいアプローチにもつながります。

持続可能な発展と色彩の関係は、特にファッション業界において顕著です。多くのデザイナーが地球環境を考慮した色彩を選び、エシカルなファッションを提案しています。このようにして、色彩文化は未来志向であることが求められています。

5.3 色彩と国際的な共通認識の形成

国境を越えた文化の理解や交流は、国際的な共通認識を形成する要素として色彩が大きく寄与しています。色彩は人々に共通する感情や思考を呼び起こし、自らの文化をアピールする手段ともなります。特に、カラーバランスや色合いは、国や文化によって受け取られ方が異なるため、相手の文化に対して敏感であることが求められます。

このように、色彩は単なる視覚的要素に留まらず、国際的な文化交流や理解を深めるための重要な要素となっています。色彩を通じて、人々は相手の文化を理解し、互いにリスペクトし合う姿勢が育まれます。

終わりに

中国の色彩文化とその国際交流の歴史は、単なる過去の事象に留まらず、現在そして未来へとつながる重要なテーマです。色彩は私たちの感情や文化を豊かにし、国際交流の架け橋を築く役割を果たしています。このような視点を持つことで、異なる文化同士が互いに理解し合い、共存する未来が実現することを期待したいと思います。色彩はその一助となることでしょう。