山水画は、中国の伝統的な絵画のスタイルの一つで、自然の景観を描くことに重点を置いています。その背後には、深い歴史的背景や文化的意味が存在します。また、日本と中国の文化交流の中で、山水画は日本の絵画や哲学に大きな影響を与えてきました。本記事では、山水画の起源や特徴、日本におけるその受容、院派や文人画の影響、そして日本文化への影響について、詳しく掘り下げていきます。

1. 山水画の起源と特徴

1.1 山水画の歴史的背景

山水画の起源は、古代中国の風景画にまで遡ることができます。特に、唐代(618-907年)に入ると、自然の美しさを表現するための技法が発展し、山水画が確立されました。宋代(960-1279年)には、特にそのスタイルが成熟し、いくつかの異なる流派が生まれました。この時代の山水画は、茶道や文学と密接に結びつき、アーティストは自然を通して哲学的な思索を行う手段としてこの表現方法を用いました。

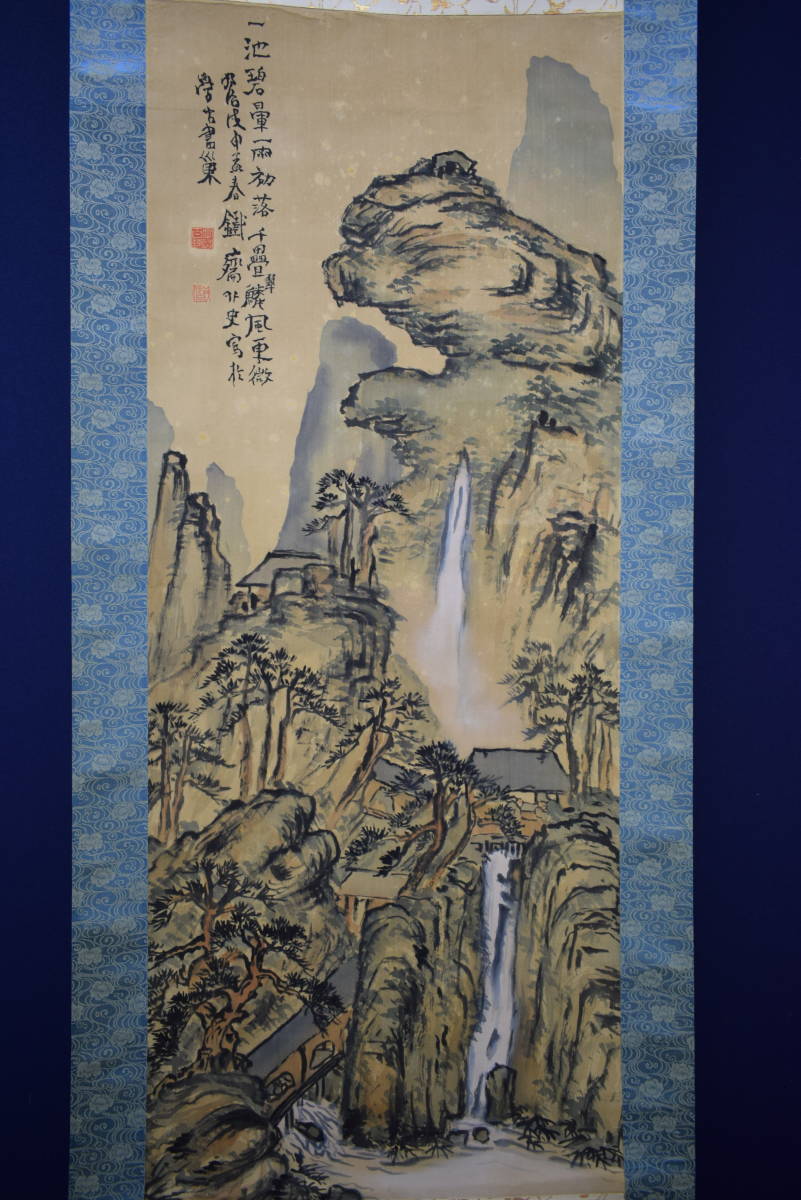

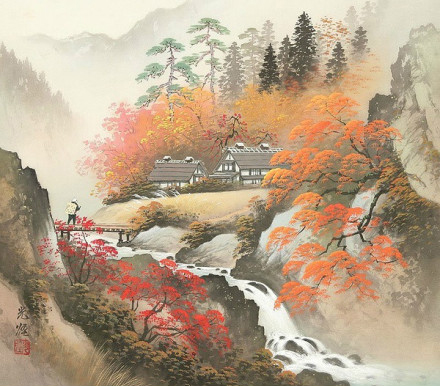

山水画は、通常大きなキャンバスに描かれるため、その規模感も特徴の一つです。高い山、流れる川、広がる雲など、自然の壮大さを表現するために、多くのディテールが施されています。色彩は、抑えたトーンが用いられ、全体の調和を重視しています。これらの特徴は、山水画が単なる風景の描写だけでなく、哲学や心の状態を反映するものであることを示しています。

1.2 山水画の技法とスタイル

山水画の技法には、主に「水墨画」と「色彩画」の2つがあります。水墨画は、墨の濃淡を使って表現する方法で、非常に表現力豊かです。特に、中国の伝統的な筆使いにより、山や水の質感が見事に表現されています。一方、色彩画は、色を加えることでさらなる深みを持たせますが、山水画特有の淡い色調を壊さないように工夫されています。

また、山水画中の構図も重要な要素です。多くの場合、遠近法を使わずに、すべての要素を平面的に配置し、見る人に想像力を働かせるような作りになっています。この技法により、観る者は自分の視点や感情を画の中に持ち込むことができ、より深い結びつきを感じることができます。

さらに、山水画には象徴的な意味が込められることが多いです。例えば、高い山は「高尚な理想」、流れる川は「人生の変化」など、それぞれの要素が人生や哲学を語る手段となっています。このように、山水画はただの美しい絵ではなく、見る人に深いメッセージを届けるものとして位置付けられています。

2. 日本における山水画の受容

2.1 文化交流の歴史

日本における山水画の受容は、遣隋使や遣唐使を通じて行われました。7世紀から9世紀にかけて、中国からの文化や技術が伝わり、日本の社会に大きな影響を与えました。特に、宋代の影響が強く、日本の画家たちは中国の絵画スタイルを学び、独自の解釈を加えながら山水画を発展させていきました。

その後、茶道の普及とともに、山水画は庶民の間にも広がりました。特に、鎌倉時代(1185-1333年)から室町時代(1336-1573年)にかけて、借景などの技法が取り入れられ、山水画の表現がより一層豊かになりました。特にこの時期、多くの日本の庭園に山水画が合成され、自然と文化が一体となる新しい美意識が生まれました。

2.2 日本の山水画の発展

江戸時代(1603-1868年)に入ると、山水画はさらなる発展を遂げました。この時期、日本の浮世絵と山水画が融合し、アーティストたちは独自のスタイルを確立しました。たとえば、伊藤若冲や葛飾北斎などの画家たちは、山水画手法を採用しながらも、日本の自然や日常風景を描き、観る人に新たな視点を与えました。

また、日本の山水画は、その形式やスタイルが多様化していきました。例えば、近代の洋画の影響を受けた若手アーティストたちが、山水画を現代の文脈で再解釈する動きが見られます。彼らは、山水画の伝統を尊重しつつも、新しい素材や技法を取り入れ、より自由な表現を追求しています。

今日では、日本の山水画は、国際的な舞台でも評価されています。アートフェスティバルや展覧会での出展を通じて、世界中の人々にその魅力を伝えることができるようになっています。日本の山水画は、その独自性と美しさから、ますます国際的にも注目されるようになりました。

3. 院派と文人画の影響

3.1 院派の山水画

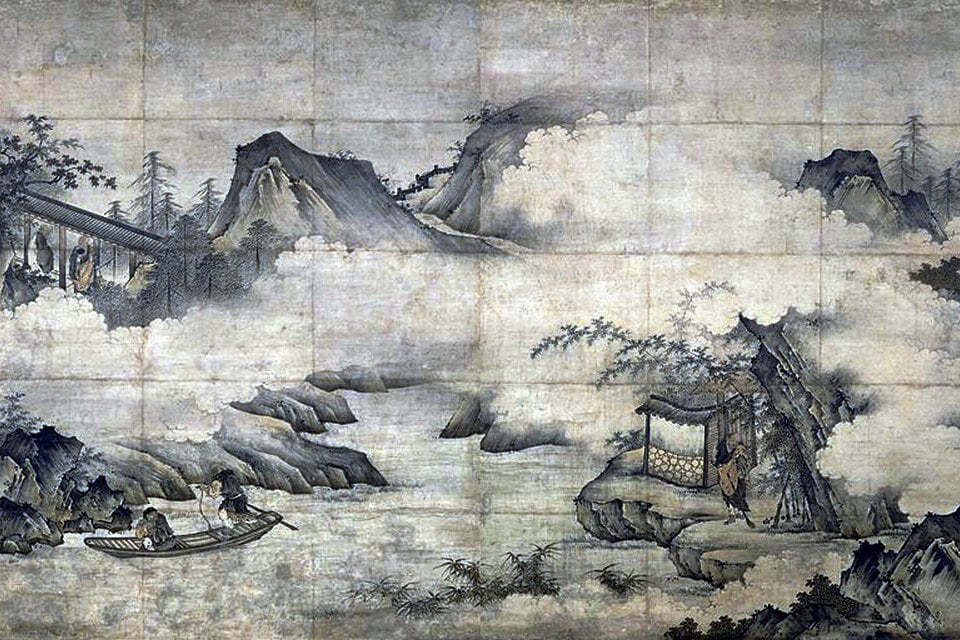

日本の山水画において、院派と呼ばれる流派は非常に重要な役割を果たしました。院派は、江戸時代に成立した絵師たちの集団で、特に戦国時代や江戸時代初期に栄えました。この流派は、主に武士や貴族の依頼を受けて山水画を制作し、そのスタイルは非常に豪華で精緻です。

院派を代表する描き手には、狩野派や土佐派などがあり、それぞれ独自の技法やスタイルを持っています。狩野派は、色彩豊かで詳細な描写を特徴としており、なかでも山水画においては、リアリティを追求する姿勢が見られました。そして、土佐派は、柔らかいタッチと温かみのある色合いが特徴で、日本の山水画に特有のやさしさを持ち込んでいます。

院派の影響は、他の日本の画家たちにも広がりました。火災や戦乱の多かった時代において、院派の画風は多くの庶民にも親しまれ、日常生活の中に自然を取り入れる手助けともなりました。彼らの作品は、ただの美術作品にとどまらず、自然の大切さや心の平穏を思い起こさせる存在となっています。

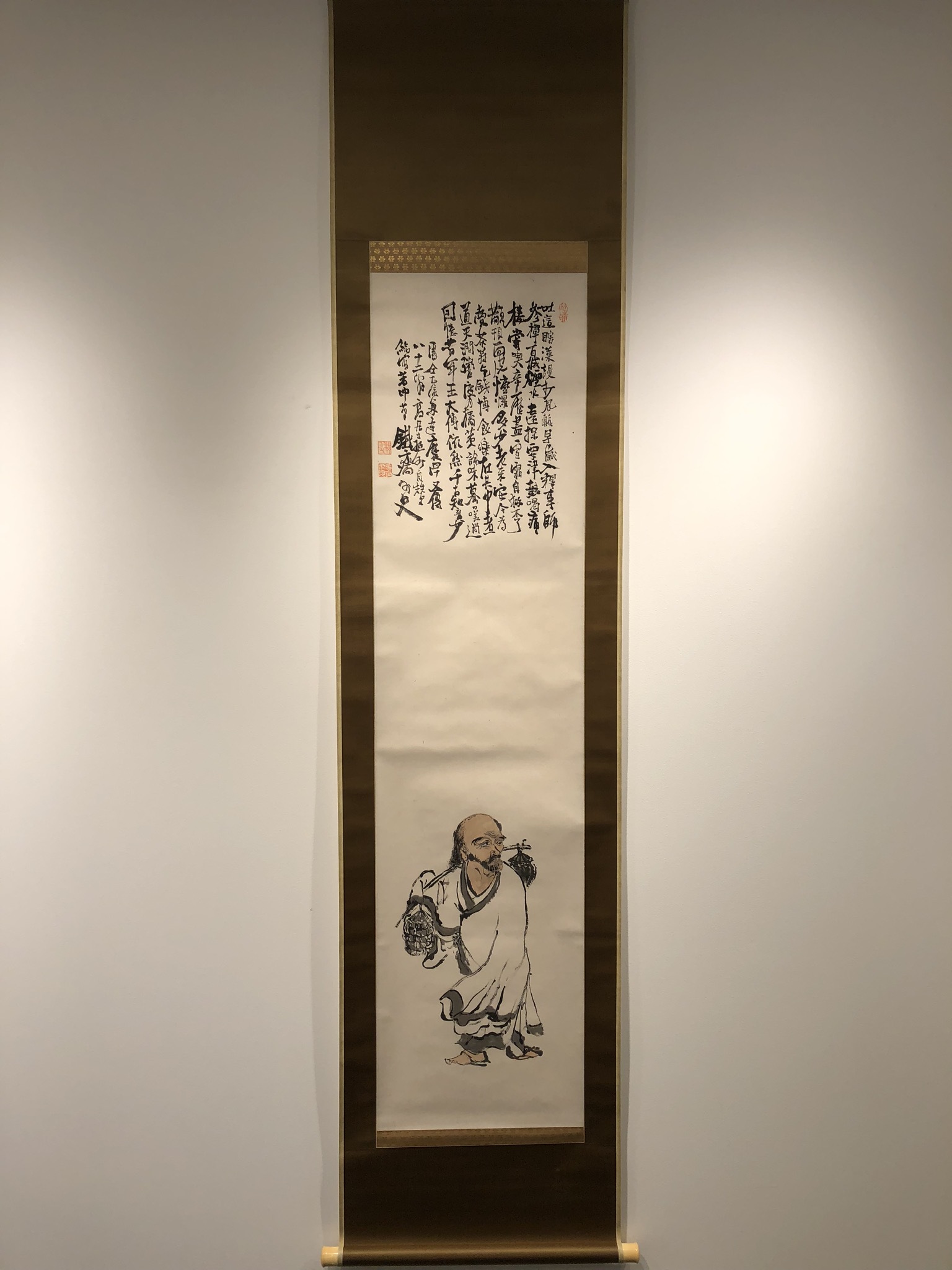

3.2 文人画としての山水画

文人画は、遊び心と知識を重視するアーティストたちによって描かれる絵画のスタイルです。日本の文人は、中国の文人画から影響を受け、山水画の独特な哲学や美学を融合させました。この流派の特徴として、技術よりも精神性や詩的な表現が重視されています。

文人画を描いた画家たちは、自然を通じて自己を見つめ直し、心の内面を表現しました。山水画を通じて、彼らは個々の見解や思いを視覚的に表現し、技術と精神を結びつける方法を探求しました。たとえば、根本にある哲学的な思想は、山水画をただの風景絵ではなく、人生の教訓や思索の媒体として位置づける要因となりました。

この文人画はまた、江戸時代の文人たちに多大な影響を与えました。彼らは、中国の詩や哲学を取り入れ、それを自らの文化の中で再構築することで、独特の「日本的な美意識」を生み出していきました。このように、文人画としての山水画は、日本の文化やアイデンティティの形成には欠かせない要素となっています。

4. 日本文化への影響

4.1 山水画の美学と哲学

山水画は、日本独自の美学と哲学に強い影響を与えています。特に、自然との調和や、内面的な平和を求める姿勢は、山水画によって強く意識されるようになりました。山水画の世界には、物事の本質を探求しようとする深い精神性が感じられます。

また、山水画の美学は、自然の中に人間の位置を見出す考え方にもつながります。日本文化における自然崇拝や「和」の概念は、山水画を通じて一層強まる傾向がありました。例えば、山水画を鑑賞することにより、観る側が自然と一体となっていく感覚が育まれます。このような体験は、日本の伝統文化において重要な要素の一つとなっています。

さらに、山水画の美学は、日本の詩や哲学と密接に関連し、特に禅の思想とも結びついています。禅は、瞬間の美しさや簡素さを強調する教えであり、山水画はその考えを視覚的に表現する手段となったのです。これにより、日本人の心の内面的な側面が、自然を通じて顕在化されるようになりました。

4.2 日本の庭園に与えた影響

日本の庭園デザインにも、山水画の影響は顕著に見られます。特に、枯山水と呼ばれる石や砂を用いた庭園には、山や水の要素が象徴的に反映されています。このような庭園では、山水画と同様に、自然のミニチュアを作り出し、観る者に静けさと深い思索の時間を提供しています。

また、有名な嵐山や桂離宮の庭園に見られるように、自然の景観を借景として取り入れる技法も、山水画の影響によるものです。これにより、人と自然が調和する空間が生まれ、訪れる人々に癒しと安らぎを与えます。山水画のおかげで、庭園は単なる観賞用の空間ではなく、心を落ち着けるための場へと昇華しました。

さらに、現代の日本庭園でも、山水画の要素を取り入れたデザインが行われています。特に観光施設や公園などで見られる景観設計には、山水画の哲学が基盤となっています。これにより、永続的な視点を持つ美しい景観が作られ、現代日本の文化や精神性を象徴する空間が保たれています。

5. 現代における山水画の継承

5.1 現代アーティストと山水画

現代のアーティストたちは、伝統的な山水画の技法を受け継ぎつつ、新しい表現方法を模索しています。その中には、コンテンポラリーアートの視点を取り入れ、革新性を持たせる試みが目立ちます。たとえば、山水画の要素を取り入れたインスタレーションアートやパフォーマンスアートも増えてきています。

また、デジタルアートの発展により、山水画の新しい解釈が展開されています。コンピュータグラフィックスを用いて山水画を再構築することで、視覚的に新しい体験を提供するアーティストたちが登場しています。これにより、山水画は立体的な表現へと進化し、新しい層の観衆にアプローチする手段となっているのです。

現代のアーティストにとって、山水画は感情や心象を表現するための重要なツールであり続けています。多くの作品が古典的なテーマを扱いながらも、現代の文脈に合った解釈やメッセージが込められています。これにより、山水画という古い形式が、新しい命を持って甦る職人技となっています。

5.2 山水画の国際的評価

山水画は、その独自の美しさと深い哲学的背景から、国際的にも高く評価されています。海外での美術展やアートフェアでは、山水画の作品が注目を集め、多くの美術ファンがその魅力に引き込まれています。特に、アジアの他の国々においては、中国と日本の山水画を比較する展示が行われ、相互の文化理解を深める場となっています。

また、近年では、外国のアーティストが山水画の技法を学び取り入れる動きが見られます。これにより、国際的なアートシーンにおいて、山水画のスタイルが新しい形で表現され、異文化との交流が促進されています。アートにおける国境を越えたコミュニケーションは、山水画を通じてますます広がりを見せているのです。

国際的な評価の高まりにより、山水画はただの伝統文化にとどまらず、グローバルな視点から考察されるアートフォームとして位置づけられています。アーティストたちは自身の文化的背景を越え、山水画を新しい文脈の中で再評価し、同時に新たな創造を生み出しています。

終わりに

山水画と日本文化の関係は、歴史的、文化的に非常に深いものがあります。山水画は、日本における自然観や美学、哲学に大きな影響を与え、その精神は今もなお受け継がれています。現代のアートシーンにおいても、山水画の技法やテーマが新たな形で再解釈され、国際的な評価を得ています。このように、山水画は時代を超えて受け継がれ、現代社会においても新しい意味を持ち続けています。