演劇を通じた中日文化交流は、長い歴史を持ち、両国の文化や価値観を相互に理解し、尊重するための重要な手段となっています。中国の伝統的な演劇と、日本の演劇は、それぞれ独自の魅力を持ち、国境を越えることで新たな形をみせています。この文章では、演劇を通じた中日文化交流の事例を掘り下げ、具体的な事例や背景、展望などを紹介していきます。

1. 演劇の定義と重要性

1.1 演劇の基本概念

演劇とは、感情や物語を演じることで観客に伝える表現活動です。その特徴は、台詞や動作、音楽、舞台美術などを通じて、観客との相互作用を生み出す点にあります。演劇は、単なる娯楽にとどまらず、社会的なメッセージや文化的な価値観を伝える強力な手段でもあります。

演劇は、古代から現代にかけて、さまざまな形で人々の生活に根付いています。例えば、古代ギリシャの演劇は市民が参加する祭りの一環として行われ、時には社会批判や教育的要素を含んでいました。こうした演劇の役割は、現代においても変わらず、多くの国で文化的なアイデンティティを形成する要素となっています。

1.2 文化交流における演劇の役割

演劇は、言語や文化の壁を超えて人々を結びつける力を持っています。一つの物語が、異なる国や文化の中で共感を呼び起こすことがあります。演劇を通じて表現される感情やテーマは、どの文化にも共通するものが多いため、異文化理解の架け橋となるのです。

たとえば、喜びや悲しみ、愛や葛藤といった普遍的なテーマを扱った作品は、国や地域にかかわらず深い感動を与えることができます。これは、演劇が持つ人間の本質に対する理解や共感の力に起因しています。したがって、演劇は文化交流の重要なツールとなり得るのです。

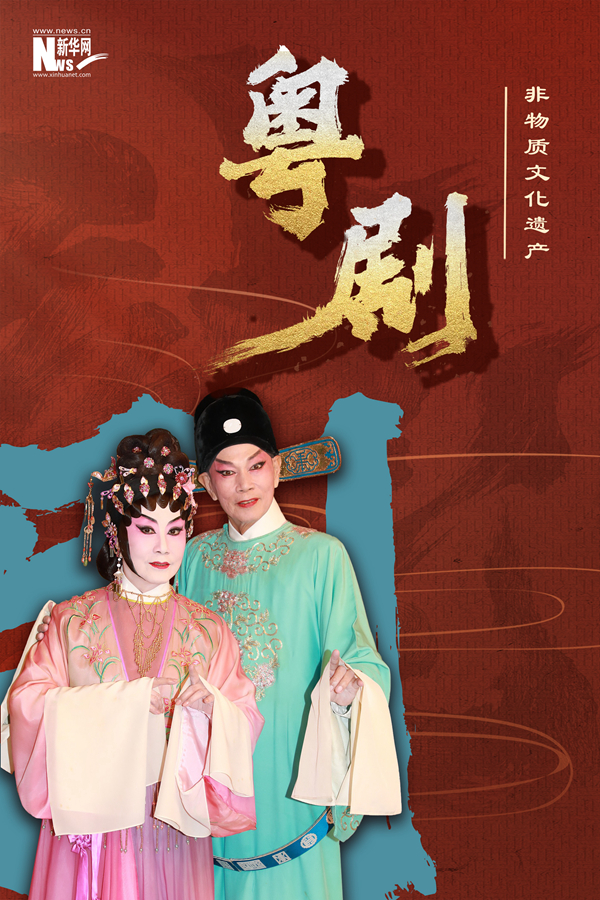

2. 中国の伝統演劇の概観

2.1 京劇の歴史と特徴

京劇は、中国の伝統演劇の中でも最も有名なスタイルの一つであり、北京を中心に発展してきました。京劇の特徴は、華やかな衣装、精緻なメイクアップ、そして独特な演技スタイルにあります。物語は歴史や神話に基づいており、時には時代の政治や社会問題を反映することもあります。

京劇は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて全盛期を迎え、多くの著名な演者が登場しました。たとえば、梅蘭芳(メイ・ランファン)は、その卓越した演技力と美声で国際的にも知られており、京劇を世界に広めるのに大いに貢献しました。彼のパフォーマンスは多くの人々に感動を与え、京劇のファンを増やしました。

2.2 昆劇とその影響

昆劇は、江南地方を発祥とする伝統的な中国の演劇スタイルです。その特徴は、優雅で詩的な表現と、美しい音楽にあります。昆劇は、物語が非常に緻密で情緒豊かなため、多くの中国の文学作品を基にした演目があります。特に『西遊記』や『紅楼夢』といった古典文学からの影響が強く、演劇を通じて文学の味わいを楽しむことができます。

昆劇は、また国際的な交流にも寄与してきました。特に日本の伝統的な演劇、能や歌舞伎に対する影響が見られます。たとえば、日本の歌舞伎は、中国の演劇を参考にしながら独自のスタイルを確立しました。こうした相互作用によって、両国の演劇が相互に影響を与え合う関係が築かれたのです。

2.3 伝統演劇の現代的な展開

中国の伝統演劇は、現代においてもその魅力を失うことなく、新たな形で展開しています。国際演劇祭や文化交流プログラムを通して、多くの国際的な観客に向けたパフォーマンスが行われています。たとえば、近年では京劇や昆劇がニューヨークやパリの舞台に登場し、世界の観客に新たな感動を与えています。

また、新しい技術の導入によって、従来の演劇が持つ魅力がさらに引き立てられることもあります。例えば、映像技術や照明効果を活用した演出により、観客はより没入感のある体験を楽しむことができます。このように、伝統と革新の融合は、中国の演劇が今後も進化し続けるための鍵となるでしょう。

3. 日本の演劇とその特徴

3.1 能楽と歌舞伎の紹介

日本の伝統演劇には、能楽と歌舞伎の二つのスタイルがあり、それぞれ独自の魅力を持っています。能楽は、静かで神秘的な演出が特徴で、ストーリーは主に神話や昔話を基にしています。観客は、俳優の動きや音楽、線描細やかな衣装を通じて、物語の深みを感じることができます。特に能楽の面(おもて)は、表情や感情を表現する重要な道具であり、観客に強い印象を与えます。

一方、歌舞伎は、華やかな衣装と大胆な演技スタイルが特徴的です。歌舞伎は、より大衆向けのエンターテイメントとして発展してきたため、物語も幅広く、恋愛、戦争、社会問題などを扱っています。たとえば、名作『八犬伝』や『忠臣蔵』は、多くの観客に愛され、いまだに上演されることが多いです。

3.2 日本の現代演劇の発展

現代の日本でも、演劇は進化を遂げています。新劇やミュージカル、ストレートプレイなど多様なスタイルが生まれ、若い世代のクリエイターたちが新たな表現方法を追求しています。たとえば、演出家の宮本亜門や、劇団ワハハ本舗などは、国際的な舞台でも活躍し、現代の日本の演劇界を賑わせています。

また、演劇教育も充実しており、多くの大学で専門的なカリキュラムが展開されています。これにより、演劇に興味を持つ学生が増え、新しい才能が次々と登場しています。こうした現状は、演劇の持つ可能性を広げ、今後の文化交流においても重要な役割を果たすことでしょう。

3.3 演劇における日本文化の反映

日本の演劇は、そのスタイルや物語を通じて、日本文化の特性を反映しています。たとえば、能楽は日本の精神世界や自然観を表現する一方、歌舞伎は庶民の生活や感情を色濃く描写しています。こうした演劇の特性は、観客に日本文化の深さや多様性を伝えるのに役立っています。

また、日本の演劇は、伝統的な要素を保持しつつも、現代の社会を反映させる形で進化を続けています。たとえば、社会問題や人間関係をテーマにした作品が増えており、観客の共感を引き出すことが求められています。このように、演劇は文化の発信源として、常に新たな問いを投げかけているのです。

4. 中日演劇交流の歴史的背景

4.1 古代から近代までの交流の流れ

中日演劇交流の歴史は非常に古く、古代から始まっているとされています。中国の伝統的な演劇形式は、古代の日本に大きな影響を与えました。たとえば、唐の時代の演劇は、日本の雅楽や舞楽に受け継がれ、日本の古典音楽に影響を与えています。これにより、演劇は両国の文化交流の重要な一側面となっていきました。

さらに、中世においては、中国の演劇や文芸が日本に伝播しました。特に元代や明代の演劇作品は、日本の伝説や物語に取り入れられ、日本の演劇形式に影響を与えたとされています。このように、初期の段階から両国の演劇は互いに影響し合い、発展してきたのです。

4.2 戦後の文化交流の促進

戦後の日本と中国は、さまざまな文化交流イベントが行われ、演劇を通じた交流も活発になりました。特に1970年代から1980年代にかけては、両国の若手演劇人が相互に訪問し、作品を上演し合うことが増えました。この時期、多くの日本の演劇人が中国の京劇や昆劇を体験し、逆に中国の演劇人も日本の能や歌舞伎を学びました。

具体的な例として、1980年代には中国の京劇団が日本を訪問し、東京や大阪で公演を行いました。この公演には、多くの日本の観客が駆けつけ、京劇の魅力を直接体験する機会となりました。こうした交流により、両国の演劇界はより近しい関係を築くことができたのです。

4.3 現代における代表的な交流事例

今日においても、中日間の演劇交流は続いています。特に、映画祭や演劇祭などのイベントでの共同制作が盛んに行われ、両国の演劇の特徴を生かした作品が生まれています。たとえば、近年では「中日演劇フェスティバル」が開催され、両国の演劇団が参加し、観客に新たな体験を提供しています。

さらに、大学や文化機関を通じた交流も重要です。多くの大学では、演劇教育に力を入れ、留学生の受け入れや共同制作の取り組みが行われています。このような動きは、若い世代の演劇人が国際的な視野を持ち、さらなる発展を遂げるための助けとなっています。

5. 中日演劇交流の現状と未来

5.1 共同制作や演劇祭の実施

現在、中日間の演劇交流において最も盛んな形式の一つが、共同制作や演劇祭の実施です。また、特に最近ではオンラインを活用した交流も増え、国境を越えた演劇作品の創作が行われています。たとえば、中日共同制作で生まれた演劇作品は、それぞれの文化背景を活かしつつ、新たなストーリーを展開することが試みられています。

こうした共同制作は、演出家や俳優が直接交流する機会を提供し、新たなアイディアや表現方法が生まれる場となっています。これにより、互いの文化を理解し、新しい視点を得ることができるため、今後の演劇界において重要な要素であるといえます。

5.2 演劇教育における相互学習

演劇教育の分野においても、中日間の相互学習が進んでいます。日本と中国の演劇学校や大学では、演劇を体系的に学ぶプログラムがあり、互いに学生を受け入れる取り組みが行われています。このように、学生たちは異文化の中で自らの演技力を磨きながら、多様な文化や技術を学ぶことができます。

たとえば、日本の大学で中国の京劇を学ぶ学生や、中国の大学で日本の能楽や歌舞伎を学ぶ学生が増えています。これにより、学生たちはそれぞれの文化的背景や演劇技術を理解し、今後の演劇界で役立つ貴重な経験を得ることができます。

5.3 今後の展望と課題

中日演劇交流の未来には、大きな可能性が広がっていますが、一方で課題も存在します。たとえば、言語や文化の違いは時に障害となり得ますが、それを乗り越えるための努力が求められています。また、演劇作品がグローバル化する中で、各国の特色を保ちつつどう融合させるかが重要となるでしょう。

さらに、研究や記録の面でも充実が求められます。演劇はその瞬間に生まれるものですので、後世に伝えるための文献や映像記録が必要です。これにより、未来の演劇人たちが両国の伝統を学び続けることができます。

6. まとめ

演劇を通じた中日文化交流は、単なるエンターテイメントではなく、深い理解と共感をもたらす重要な活動です。古代から続く演劇の交流は、今もなお進化し続けており、新たな可能性を秘めています。演劇を通して、両国の文化を互いに理解し、尊重し合う姿勢が、今後の文化交流においてますます重要になるでしょう。

文化交流の未来に対して期待を寄せる一方で、課題にも目を向け、持続可能な形で演劇の発展を促進していくことが求められます。私たちは、演劇という共通の言語を通じて、国境を越えた理解と共感を深める試みに貢献し続ける必要があります。これからも、中日両国の演劇が互いに刺激を与え合い、さらなる高みへと向かうことを願っています。