中華料理は、中国の豊かな食文化を代表する料理のスタイルであり、数千年の歴史を持っています。地域ごとの特色や食材、調理法が多彩で、家族や友人との交流に欠かせない存在となっています。この文章では、中華料理の起源から現代の発展までを幅広く探ります。具体的な例や歴史的な背景を交えながら、中華料理の魅力に迫っていきます。

1. 中華料理の起源

1.1 古代中国の食文化

中華料理の源は、古代中国にさかのぼります。当時の食文化は、農業の発展とともに大きく変化しました。中国の農業は支那文明の基礎を作り、稲作や麦作、豆類の栽培が盛んに行われました。これにより、米や小麦が主食として広く食べられるようになり、さらに野菜や肉類と組み合わされることで、現在の中華料理の基盤が形成されました。

また、古代の文献には、食材の重要性や、料理を通じた人々のコミュニケーションが記述されています。有名な『礼記』には、食事の際にどのように振る舞うべきかや、食文化がいかに社会秩序に寄与するかについての教えがあります。これにより、食文化が単なる栄養摂取の手段ではなく、精神的な文化や美意識とも深く結びついていることが理解できます。

1.2 地域ごとの特色と伝統

中華料理は地域によって大きく異なる特色を持っています。例えば、北方では小麦を主成分とする料理が多く、餃子や包子が有名です。一方、南方では米が主食であり、特に広東料理は海鮮を豊富に使用し、蒸し料理が多用されます。地域ごとの気候や風土が、食材の選択や調理法に影響を与え、それぞれの地方色を強めています。

また、歴史的な背景も地域の食文化に大きく寄与しています。四川省では、唐の時代に進化した辛さと香り高い味付けの料理が特徴で、地元の特産品である唐辛子や花椒がよく使われます。一方、江蘇料理は甘みと淡白な味付けが特徴で、繊細な盛り付けが美しさを引き立てています。

2. 中華料理の基本概念

2.1 五味と五色の重要性

中華料理は、五味(甘・辛・酸・苦・鹹)と五色(赤・緑・黄・白・黒)のバランスを重視しています。各味の組み合わせによって、料理が持つ風味が多様化し、食べる人の感覚を刺激します。例えば、四川料理では辛さと酸味を組み合わせ、食欲をそそる深い味わいを実現しています。このバランスは、文化的な背景や地域特性に基づいており、味の調和が中華料理の魅力の一つとされています。

さらに、色彩も中華料理の重要な要素です。例えば、鮮やかな緑の野菜や赤い肉は、料理の見た目を引き立てるだけでなく、食事の栄養価をも向上させます。五色を考慮することで、栄養素がバランスよく摂取できるようになります。このため、健康食としての側面も持ち合わせています。

2.2 調理法と技術の多様性

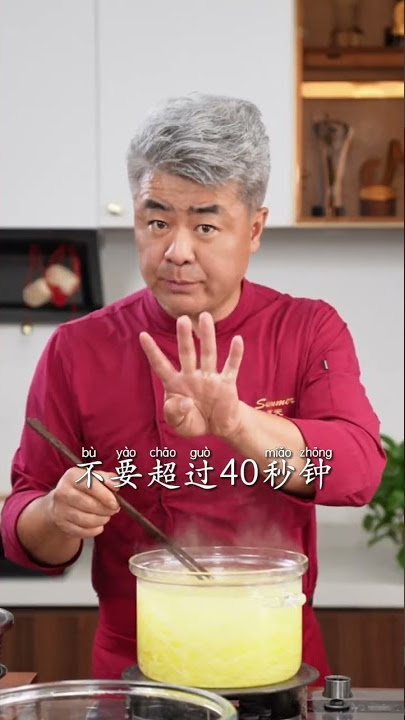

中華料理にはさまざまな調理法があります。代表的な調理法には、炒める、蒸す、煮る、揚げる、そして燻製があります。それぞれの技術は、味や食感を大きく変える要因と成り得ます。例えば、炒める際には強火で短時間で調理するため、食材のシャキシャキ感を保つことができます。一方、煮込むことで食材の風味が融合し、まろやかな味わいになります。

また、これらの調理法は地域ごとの特色や食材に応じて最適化されています。例えば、揚げ物が多い江南地方の料理では、軽やかな衣をまとった食材が特徴的です。一方、北方では、もちもちとした食感を生かす蒸し料理が好まれる傾向があります。このように、中華料理の調理法の多様性は、地域の文化や歴史を反映しています。

3. 中華料理の歴史的な変遷

3.1 王朝ごとの料理の変化

中華料理は古代から現代にかけて、数多くの王朝によってそのスタイルや内容が変化してきました。例えば、唐朝時代には食文化が大いに栄え、貴族たちは豪華な宮廷料理を楽しむ一方、民間でも多様な料理が発展しました。この時期、シルクロードを通じて外国からの食材や調理法が流入し、異文化の影響を受けながら独自の発展を遂げました。

宋朝になると、庶民の料理も豊かになり、特に飲食文化が重視されるようになりました。食事を楽しむ風潮が広がり、飲茶や宴席文化が発展しました。この時代は、食文化の多様性が広がったことが特に顕著で、それまでの伝統と新しいスタイルが融合し、多くの美味が生まれました。

3.2 外国との交流がもたらした影響

中華料理の発展には、外国との交流が大きな役割を果たしました。特に明朝以降の大航海時代には、海を越えた貿易により、香辛料や新しい食材が中国に持ち込まれました。この時期、例えばトマト、とうもろこし、ジャガイモといった新しい作物が広まり、それらは後の中華料理のバリエーションを豊かにすることに貢献しました。

さらに、海外の中華料理も中国に流入し、地域の特性に合わせた変化を遂げました。アメリカにおける中華料理は、現地の食材や風味を融合させた独自のスタイルを形成し、それが逆に中国国内の料理にも影響を与えています。このように、外部との交流は中華料理の発展を促進し、より多様性を持つ料理文化を育んできました。

4. 中華料理の地域的特徴

4.1 四川料理の辛さと風味

四川料理は、その独特な辛さと風味で知られており、特に花椒や唐辛子を使用した料理が特徴的です。四川料理において重要なのは、辛さだけでなく、食材の持つフレーバーを引き立てるための香辛料の使い方です。例えば、麻婆豆腐はその象徴的な料理で、香り豊かな豆鼓とともに炒められた挽肉によって、濃厚かつスパイシーな味が楽しめます。

また、四川料理の特徴の一つは、調理法にあります。例えば、「水煮」という方法では、肉や野菜をスパイシーなスープで煮込むことで、香辛料の影響が最大限に引き出されています。このように、四川料理は辛さと風味だけでなく、調理技術においても独自のアプローチを持っています。

4.2 広東料理の新鮮さと多様性

広東料理は、新鮮な食材を使用することがその最大の特徴です。海鮮料理が豊富で、旬の魚介類が重要視されます。例えば、蒸し魚や点心など、シンプルな調理法で素材の味を引き出すスタイルが広く支持されています。このように、食材の質が料理の味を決定づけるため、広東料理では新鮮さに徹底的にこだわる文化があります。

さらに、広東料理は「飲茶」文化に象徴されるように、軽やかな料理が多く、友人や家族と共に楽しむ食事スタイルが定着しています。小さな皿に盛られた多彩な料理を少しずつシェアすることで、交流やコミュニケーションを楽しむことができ、食事自体が社交の場となります。

4.3 江蘇料理とその伝統

江蘇料理は、その繊細で上品な味わいが特徴的です。甘みや淡白な風味が基本で、食材の新鮮さを生かした料理が多いです。例えば、揚げ物ではなく蒸し料理が好まれ、水餃子やお粥など、シンプルながら深い味わいを誇る料理が一般的です。また、江蘇料理では、料理の見た目も重要視されており、美しい盛り付けが多く見られます。

この地域料理は、その歴史的背景からも多くの影響を受けています。地域特産の食材を使用した料理は、伝統的な調理法と結びつき、長い間継承されてきました。特に魚介類や野菜を使用した料理は、江蘇地域の豊かな水資源に基づくものが多く、地域性を強く意識させられます。

5. 現代における中華料理の発展

5.1 グローバル化と中華料理

現代において、中華料理は世界的に非常に人気があります。グローバル化の進展により、多くの国々に中華料理店が登場し、そのスタイルも多様化しています。アメリカ、ヨーロッパ、日本、そしてオーストラリアなど、各国で現地の人々に合わせたアレンジが行われており、例えば、オーストラリアでは、エビチリがタラのフライと融合した料理が人気を博しています。

さらに、SNSやYouTubeなどの登場により、料理の映像やレシピが瞬時に世界中に拡散することで、中華料理の認知度も急速に向上しました。これにより、無数のアマチュアシェフが中華料理を学び、独自のスタイルを確立するチャンスを得ています。これらの流れが、伝統を維持しつつも進化を遂げる要因となっています。

5.2 日本における中華料理の受容と変容

日本における中華料理は、明治時代から続く長い歴史を持っています。最初は一部の都市においてだけが知られていましたが、戦後の経済成長に伴い、家庭料理としても広まりました。日本では、「中華蕎麦」や「餃子」など、特有の形態での料理が発展し、オリジナルのスタイルが確立されました。

また、日本独自の食材や調味料(例えば、みりんや醤油)の使用によって、調理法や味付けに変化が見られます。例えば、あんかけ料理では、餡に日本の味付けが加わり、特に「中華丼」は多くの日本人に親しまれています。このように、日本は自国の食文化を融合させながら、中華料理を独自に発展させました。

5.3 健康志向の高まりと中華料理の適応

最近の食文化においては、健康志向が高まっており、中華料理もこの潮流に合わせて変化しています。伝統的な料理の中に、健康的な食材を取り入れたり、油の使用を控えたりする工夫がなされています。例えば、野菜を多く使った料理や、揚げ物を蒸し料理に代える動きが広まっています。

また、オーガニック食材を使用した中華料理も注目されており、健康意識の高い人々に支持されています。このように、伝統を守りつつも、現代に生きる人々のニーズに応じた料理が展開されている点が、グローバルな中華料理においての大きな変化となっています。

6. まとめと未来の展望

6.1 中華料理の持続可能な発展

中華料理は、歴史的に長い年月を経て発展してきましたが、その持続可能性も重要なテーマです。地元の食材を使用し、地域の文化や伝統を保ちながら、未来へとつなげる役割を果たすことが求められています。食の安全性や環境への配慮が高まる中で、持続可能な中華料理の発展が期待されています。

今後、環境に配慮した料理への移行が進んでいくことで、健康志向の中華料理がより多くの人に広がることでしょう。また、地域の特産品を使用することが、地域活性化にもつながるため、地域経済との相互関係も注目されます。

6.2 文化交流の一環としての中華料理

中華料理は、その豊かさと多様性から、文化交流の重要な手段となっています。国を超えた料理の影響やアレンジが、さまざまな国々で生まれることで、異なる文化との交流が生まれ、理解を深めるきっかけとなります。国際的なイベントやフェスティバルで中華料理が紹介されることで、より多くの人々に中華文化を知ってもらう機会が増えています。

さらに、新たな技術の進展や情報の共有が、国際的な料理シーンにおける中華料理の変容を促進する要素になっています。特にSNSなどのプラットフォームを通じて、若い世代が新しいスタイルの中華料理を楽しむ風潮が見られます。

「終わりに」中華料理の歴史とその発展は、単なる料理を超えた、文化や人々の結びつきの象徴でもあります。歴史をふまえつつ、未来に向けても変化を遂げる中華料理は、今後も世界中の人々に愛され続けるでしょう。このような豊かな食文化が、私たちの生活にさらなる多様性と喜びをもたらしてくれることを期待します。