客家語は、中国の方言の中でも特に独自性を持つ言語であり、その文法や語彙は他の方言と一線を画しています。主に中国南部の客家地域で使用されているこの言語は、数百年にわたる歴史を持ち、その間に多くの文化や習慣が融合してきました。本記事では、客家語の文法構造や語彙について詳しく探求し、最後には客家語の現状と将来についても触れます。

1. 客家語の基本概念

1.1 客家語とは何か

客家語は、中国語の一方言であり、主に広東省、福建省、江西省、そして東南アジアの一部地域で話されています。その特徴的な発音と独自の語彙は、他の中国語方言と明確に区別されます。客家語の話者は、「客家人」と呼ばれる人々で、彼らの文化や伝統も言語と深く結びついています。

客家語は、広東語や閩南語とは異なる系統に属しており、内部には複数の方言があります。これにより、同じ客家地域内でも話し方に違いが見られることがあります。例えば、梅州(広東省)で話される客家語と、台湾での客家語は発音や語彙においてわずかながら異なる点があり、地元の文化に色濃く影響を受けています。

客家語は一般的に、書き言葉としては漢字を使用しますが、方言のため口語表現では漢字とは異なる発音がなされます。これは、客家文化が長い歴史を経て形作られてきた証拠でもあります。

1.2 客家語の歴史的背景

客家語の起源は複雑で、主に北方から南方への移住によるものとされています。唐の時代に北方から南方に移住してきた人々が客家人の祖先です。これらの移住者は新しい土地での生活に適応するために、様々な文化や言語的要素を取り入れ、それが現代の客家語の形成に寄与しました。

歴史的には、客家人は農業を主とする人々であり、戦乱や災害により各地域へと移動することが多く、そのたびに彼らの言語も影響を受けました。たとえば、福建省から広東省に移住した際、現地の方言や習慣が取り入れられ、客家語がより豊かになりました。

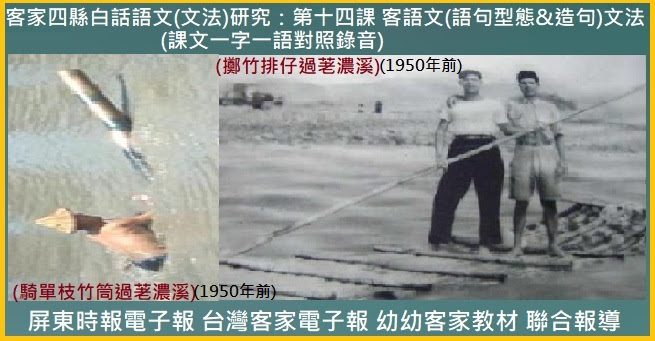

明清時代には、客家人がさらに南方へと拡がり、広東省や台湾、さらにはマレーシアやインドネシアなどの東南アジア地域にも広がっていきました。この移住により、客家語は地域ごとに異なる発音や語彙を持つようになり、その多様性が増していきました。

2. 客家語の文法構造

2.1 句の構成

客家語の文法は、主語、動詞、目的語の順に並ぶSVO(主語-動詞-目的語)の構造を基本としています。たとえば、「私はご飯を食べる」という文を客家語で表現すると、「我食飯」(ヴァー シッ ファン)となります。このシンプルな構造は、学習者にとっても理解しやすいものです。

形容詞や副詞の使い方も、一般的には日本語に似ています。形容詞は名詞の前に置かれ、文の中で重要な役割を果たします。たとえば、「美しい花」は「美花」(ミー フォー)となり、花の特性を際立たせる表現となります。

また、客家語は文脈によって微妙な意味の違いが生まれることがあるため、ニュアンスを理解するためには多くの例に触れることが重要です。このように、構文がシンプルである一方、表現の豊かさも兼ね備えています。

2.2 時制の表現

客家語の時制は、主に動詞を使った表現によって決まります。過去、現在、未来の時制を示すために動詞の前に特定の助詞を加えることが一般的です。たとえば、「行く」という動詞「行」(ハン)に過去を示す「了」(リョウ)を加えることで、「行った」(ハンリョウ)という表現になります。

客家語では、現在形を使う際は動詞に特に変化はなく、文脈によって判断されます。未来形は、「会」(ホイ)や「要」(ヤオ)などの助動詞を使用し、『私は明日出かける』を「我明天要出去」(ヴァー ミンテン ヤオ チューチュイ)と表現します。このように、助詞の使い方が文法のキーとなります。

時制の使用によって、会話がより明確になり、相手との意思疎通がスムーズに行えるのです。特に、時制を正確に使いこなすことができれば、より複雑な表現や状況説明が可能になります。

2.3 助詞の使用

客家語には多くの助詞が存在し、それぞれの助詞が異なる意味を持っています。助詞は主に動詞や名詞の後に付け加えることによって、文の意味を補足する役割があります。たとえば、「了」(リョウ)は完了を示し、「在」(ザイ)は状態を示す助詞です。

助詞の使い方は、特に文の意図やトーンを調整する上で非常に重要です。たとえば、「我去市场」(私は市場に行く)という文の後に「了」を加えると、「我去市场了」(私は市場に行った)のように、行動が完了したことを強調することができます。

また、助詞は会話の中でのリズムを生み出し、言葉に活気を与えます。適切な助詞を使うことで、聴き手に対するメッセージがより明確になり、相手との関係を円滑にする手助けとなります。

3. 客家語の語彙の特徴

3.1 日常語彙

客家語の語彙は日常生活に密接に結びついており、農業や自然、家族に関する言葉が豊富に存在します。たとえば、「米」は「米」(ミー)、野菜は「菜」(ツァイ)と言います。特に、農業に従事していた客家人の生活を反映する語彙が多く日常的に使用されている点は、他の方言との大きな違いです。

また、敬語や挨拶に関する表現にも独特な言い回しがあります。「你好」(ニーハオ)に相当する挨拶は、「你好」(ニーハオ)ですが、地域によっては異なるバリエーションも存在します。これにより、同じ文化圏であっても微妙に異なる語彙が生まれることがあるのです。

日常語彙は、客家人のアイデンティティを形成する重要な要素でもあります。具体的な言葉を用いることで、自分たちの文化や伝統を次世代へと継承していく役割も果たしています。

3.2 地域特有の語彙

客家語には、その地域特有の語彙が存在し、地元の風俗や文化が色濃く反映されています。たとえば、広東省の客家語では、地域の気候や食材に基づいた特有の表現が多いです。山に多く住む客家人の間では、「山菜」や「きのこ」を指す言葉が非常に詳細に分かれていることが特徴です。

具体的には、特定の草や根を指す専門用語があり、これらは地域の人々にとっては日常的に使用されるものですが、他の地域の話者には理解しにくいことがあります。こうした地域語彙は、客家文化の多様性を示す重要な要素であり、地域ごとのアイデンティティを支える役割を果たしています。

さらに、地域特有の語彙は、観光業や地元の商業においても重要です。例えば、観光客に向けた情報提供において、地域の特産品や名物料理を紹介する際には、地元の語彙を入れることで、より深い理解と興味を引き出すことができます。

3.3 外来語の影響

客家語には、日本語や英語、そしてポルトガル語など、さまざまな外来語が取り入れられています。特に戦後の国際化や経済発展に伴い、外来語は急速に増加しました。たとえば、「車」は日本語の「車」に由来し、客家語では「車輛」(ツァーリャン)と表現されます。

外来語は特に科学技術や現代生活に関連する語彙で多く見られ、例えば「コンピュータ」は「電腦」(チエンナオ)として使われています。このように、客家語は外来語が入ることで、時代の変化に応じた柔軟性を持つ言語としての特徴を持っています。

外来語の充実は、客家語の発展に寄与し続けていますが、注意深く扱わなければならない点もあります。これにより、純粋な客家語が失われてしまうリスクもあるため、次世代への継承には工夫が求められています。

4. 客家語の発音規則

4.1 声母と韻母

客家語の発音は、声母(子音)と韻母(母音)によって構成され、声調も重要な要素です。声母は、口の形や喉の使い方によって異なり、たとえば「b」「p」「m」などの音が存在します。また、韻母には多様な母音の組み合わせがあり、単独でも複雑な響きを持ちます。

特に、声母と韻母の組み合わせによって形成される音の豊かさは、客家語の魅力の一部です。たとえば、「家」と「嫁」は異なる声母を持つため、発音も異なり、意味の差を明確に示します。このように声母と韻母が一緒になって初めて、意図した意味が正しく伝わります。

客家語の発音は、他の方言と比べても独特であり、地域ごとに異なるアクセントや発音が残っています。これにより、話者は自身の地域や出身を自然と示すことができます。

4.2 トーンのシステム

客家語は、声調が重要な役割を果たす言語でもあります。声調には一般的に4つの主なトーンがあり、音の高さによって意味が異なるため、正しいトーンで話すことが求められます。たとえば、「ma」という音は、トーンによって「母」(1トーン)、「馬」(3トーン)、「罵」(4トーン)と、全く異なる意味を持ちます。

この声調の使い方は、日常会話の中でも非常に重要であり、トーンを間違えることでまったく意図しないメッセージを送ってしまうこともあります。そのため、初学者にとっては、トーンを正確に発音することが大きな課題となります。

客家語の声調の練習は、単語だけでなく、文章全体の理解にもつながります。トーンを正しく使うことで、表現力が豊かになり、コミュニケーションの質が向上します。このように、声調の習得は客家語を学ぶ上で欠かせない要素であると言えます。

5. 客家語の現状と将来

5.1 使用状況の変化

客家語の使用状況は近年、大きく変化しています。都市化やグローバル化の影響で、若い世代の中には標準中国語に移行するケースが増えています。これにより、客家語の話者が減少し、最終的には地域文化が危機にさらされる恐れがあります。

特に、都市部に住む客家人は、標準中国語を日常生活で使用することが多く、家庭内でも標準中国語が使われることが増えています。これは情報アクセスや教育、就職の機会の向上にも繋がる一方で、客家語を話す機会を減少させています。

しかし、客家語の振興が進められている地域もあり、地域コミュニティや教育機関による取り組みが行われています。例えば、学校での客家語の授業や文化イベントの開催など、言語を守ろうとする運動が見られます。

5.2 保存と継承の取り組み

客家語の保存と継承は、地域社会にとって重要な課題とされています。客家語を学ぶクラスやワークショップが開催され、興味を持つ人々に正しい知識が伝えられています。また、地域の文化遺産や伝統行事を通じて、客家語の重要性が再認識されています。

さらに、メディアでも客家語の番組が放送されるようになり、若い世代にも親しみやすい形で客家語が紹介されています。例えば、テレビの子供向け番組で客家語が使われることで、言語に対する関心が高まりつつあります。

保存活動が進められることで、地域コミュニティ全体が客家語を支える形が生まれ、次世代への継承が期待されています。言語が持つ力を理解し、文化を大切に存続させようとする姿勢が、最終的には客家語の未来を明るくする鍵となるでしょう。

5.3 今後の展望

客家語の将来においては、さまざまな選択肢と可能性があります。より多くの人々が客家語の魅力を理解し、学ぶことで、話者の増加が期待されます。また、地域文化の重要性が広がる中で、客家語の役割が再評価されていることは明るい兆しと言えるでしょう。

また、デジタル技術の発展により、客家語の教材やリソースがオンラインで容易に入手できるようになっています。これにより、世界中の人々が客家語にアクセスし、言語学習の機会が増大しています。オンラインコミュニティも活発で、語学交換を通じて客家語を学ぶ人々が集まっています。

将来的には、客家語が一般的に広く受け入れられ、国際的にも認知される存在になることが期待されています。言語が地域文化の一部として継承されていくことで、客家語の存続がより確実なものとなるでしょう。

終わりに

客家語は、その独特な文法や豊かな語彙、さらに発音の特性によって、中国語の中でも特異な位置を占めています。近年の社会変化の中でその使用状況は複雑化していますが、地域社会の努力を通じて保存と継承が進んでいることは希望の光です。これからの客家語は、現代的な要素を取り入れつつ、長い歴史と文化を守り続けることが期待されています。言語を学ぶことはただのコミュニケーション手段に留まらず、文化を理解し、未来へと繋げていく大切な作業であることを忘れずにいたいものです。