中国の漢字は、多くの人々にとってその美しさや深い意味で魅力的なものです。漢字の歴史は非常に長く、数千年にも及びます。その起源や発展は、中国の文化や思想、そして日常生活に深く根ざしています。本記事では、漢字の変遷とその文化的意義について詳しく掘り下げていきます。

1. 漢字の起源と歴史

1.1 漢字の発生と初期の形態

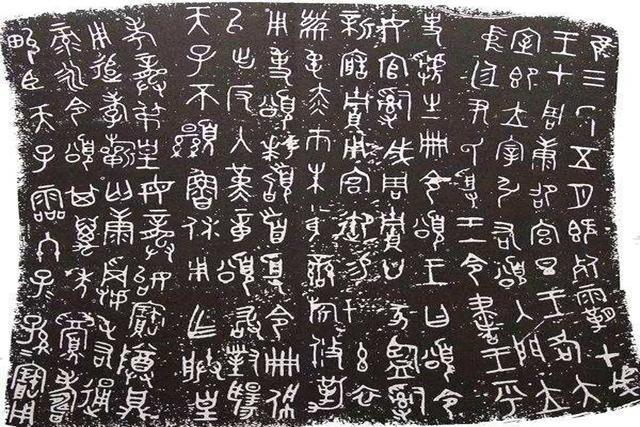

漢字の起源は、紀元前の古代中国にまで遡ります。最初の漢字は「甲骨文字」と呼ばれ、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字でした。この文字は、主に占いのために使用され、当時の人々の信仰や生活が反映されています。例えば、特定の神に祈願する内容や、農作物の豊作を願う内容が多く見受けられます。

甲骨文字の後、漢字は「金文」や「篆書」など、さまざまな形態に発展しました。これにより、文字のデザインはより精緻になり、抽象的な概念を表す能力も高まったのです。例えば、篆書の「山」は、三つの峰を示すようなデザインになっており、視覚的にもその概念を強く印象付けます。

初期の漢字は、単純な象形文字から発展しましたが、その後さまざまな構成要素が組み合わさることで、より複雑な意味を持つようになりました。このような変化は、中国の文化や社会の発展を象徴しています。文字は単なる記録手段ではなく、文化的なアイデンティティの一部でもあるのです。

1.2 漢字の伝播と地域への影響

漢字は、中国国内だけにとどまらず、周辺国にも広がりました。特に、日本、韓国、ベトナムなどでは、漢字が重要な役割を果たしています。日本では、漢字が平安時代に伝わり、当初は仮名とともに使われるようになりました。漢字は、つづりや語彙の豊かさを増し、文学や思想の発展にも寄与しました。

韓国では、漢字とハングルが共存し、特に儒教の影響を受けた教育の場では漢字の使用が重要視されてきました。韓国語でも漢字の読み方があり、漢字を用いることで概念を明確にすることが可能です。ベトナムでは、かつては「チュノム」と呼ばれる漢字の変形が使われていましたが、現在はラテン文字に移行しています。このように、漢字は地域に応じてさまざまな形式で受け入れられてきました。

漢字の伝播は、単に言語の交流だけでなく、文化的な影響をもたらしました。たとえば、日本の武士道や礼儀作法は、漢字を通じて伝えられ、中国の哲学や倫理観が日本文化に根付く基盤となりました。漢字を通じた交流は、地域間の文化的な橋渡しになったのです。

2. 漢字の発展と変遷

2.1 漢字の書体の変化

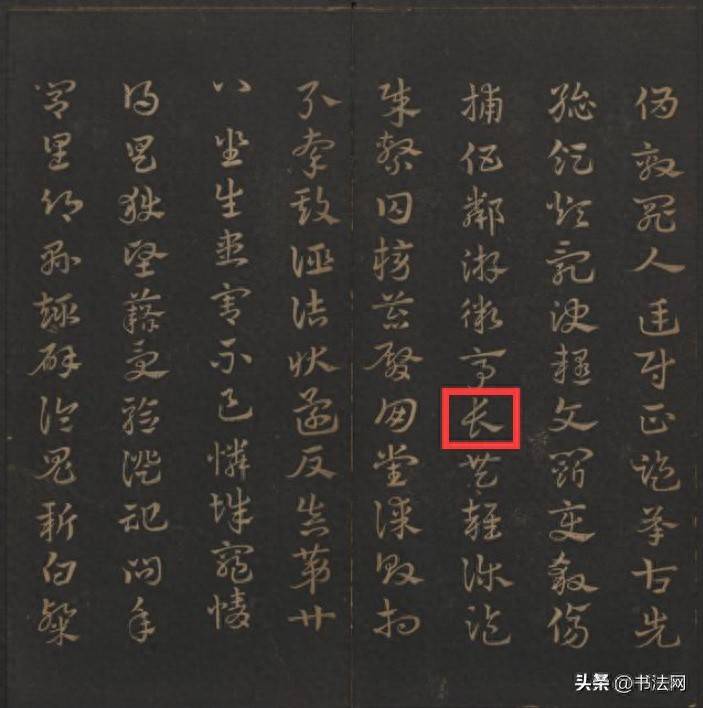

漢字は、時代とともに書体が大きく変化しました。初期の甲骨文字や篆書から発展し、漢代では「隷書」が登場しました。隷書は、書道の技術的進化とともに、よりスピーディーに書くことができるフォルムへと変わっていきました。この過程は、書道のアートとしての価値も高め、今でもその美しさが人々に親しまれています。

また、唐代に入ると「楷書」が広まりました。楷書はその整然とした形式から、現代の漢字を書く際の基本形となっています。楷書の誕生は、書物の普及を促進し、教育や文化の発展に寄与しました。例えば、名人による作品は、今日でも多くの人々に影響を与えています。

書体の変化は、単なる美的な要素だけでなく、言語学的な進化も反映しています。新しい書体の登場によって、より多くの人々が文字を使いやすくなり、学問や文化の普及が促進されました。文字が持つ力の変遷は、中国文化の発展そのものとも言えるでしょう。

2.2 明清時代の字体改革

明代と清代において、漢字の字体改革が行われました。特に明代には、学問や文学が盛んになり、古典籍の復興が進みました。この年代には、「宋体」が普及し、多くの書籍や印刷物に使用されました。宋体は、その直線的で清楚なデザインが特徴で、視認性にも優れています。

清代には、さらに「行書」や「草書」が発展し、これらの書体は書道の技術をさらに高めました。行書や草書は、感情を表現するために使われ、多くの芸術家によって愛されました。たとえば、王羲之の「蘭亭序」は、行書の代表的な作品とされています。

漢字の字体改革は、社会のニーズに応じて行われました。教育の普及や書籍の印刷技術の進展により、市民が漢字を学ぶ機会が増えました。これに伴い、漢字の使用が一般化し、文化の継承にも大きな影響を与えました。

3. 日本における漢字の受容と適応

3.1 漢字の日本への伝来

漢字は、6世紀頃に日本に伝来したとされています。最初は中国から仏教経典が渡来し、それに伴って漢字も伝わりました。日本の古代人は、漢字を借用して日本の音や語彙に適応させました。このプロセスは、言語の発展とともに文化の交流を促進しました。

日本では、漢字の受容に伴い「万葉仮名」という形が現れました。これは、漢字の音を用いて日本語を表現する方法です。万葉集などの文学作品には、この万葉仮名が多く使われており、日本語の発展に寄与しました。これによって、漢字は日本語の一部として根付くこととなったのです。

また、中国の文学や文化が日本に与えた影響は計り知れません。特に平安時代には、中国の詩や哲学が日本文化に多く取り入れられました。この過程で、漢字は単なる文字としてだけでなく、思想や文化を表現する重要な手段として認識されるようになりました。

3.2 日本語における漢字の使用

漢字は、日本語の中で重要な役割を果たしています。特に名詞や動詞、形容詞などの基本語彙に多く使われており、それによって意味を明確に伝えることができます。例えば、「山」という漢字は、そのまま「やま」と読むことができ、日本人にとっては非常に身近な存在です。

また、日本語における漢字には音読みと訓読みが存在します。音読みは、中国語の発音を基にしたもの、そして訓読みは日本独自の読み方です。この二つの読み方は、言語の豊かさを生み出し、漢字を使った新しい言葉の創出を可能にしました。例えば、「食べる」という動詞は、漢字の「食」を訓読みで使ったものです。

さらに、漢字を用いた辞書や文学の発展も日本語の成長に寄与しています。特に江戸時代には、漢和辞典が多く出版され、漢字の学問的研究が進みました。このように、漢字は日本語において欠かせない要素となっており、その影響は今日に至るまで続いています。

4. 漢字と文化の関係

4.1 漢字を通じた思想と文化の表現

漢字は単なる記号ではなく、文化や思想を表現するための強力なツールです。「仁」や「義」といった漢字は、儒教の基本的な価値観を体現しています。これらの漢字は、日本や中国の文化、倫理観に深く影響を与えてきました。たとえば、これらの概念は教育や社会制度にも影響を与え、国民の価値観の形成に寄与しています。

また、漢字は詩や文学に多くの表現方法を提供しました。古典的な詩や文学作品に登場する漢字は、豊かな感情や風景を描写する手段となっています。例えば、杜甫や李白の詩は、漢字を駆使して自然や人間の感情を鮮やかに描写しています。このような文学は、中国や日本の人々の心に深く響き、文化のアイデンティティを形作っています。

漢字を通じての思想や文化の表現は、地域ごとの個性や歴史背景を反映します。たとえば、地域によって異なる漢字の用法や成り立ちは、その土地の歴史や文化を示しています。これにより、漢字は単なる文字以上の価値を持ち、文化の象徴となっているのです。

4.2 漢字がもたらす美的価値

漢字には美的価値も大きく内包されています。特に書道においては、漢字の形やバランスが重視され、美しい文字を書くことは一つのアートとされています。書道家たちは、漢字を使って感情や思想を表現し、その美しさを追求します。たとえば、王羲之の書はその優雅さで有名です。

また、漢字の形から生まれる美的感覚は、建築やデザインにも影響を与えています。漢字が刻まれた石碑や扁額は、その文字だけでなく、全体としての美しさが評価されています。特に漢字の組み合わせから生まれるデザインは、視覚的に魅力的で文化的な深みを持っています。

さらに、漢字の美しさは、現代のアートやデザインにも新しいインスピレーションを与えています。書道の技術を取り入れた現代アートや、漢字を用いたグラフィックデザインは、伝統と現代を結びつける意味を持っています。このように漢字は、視覚芸術の一部としても重要な役割を果たしています。

5. 漢字の現代的意義と課題

5.1 デジタル時代における漢字の変化

現代において、デジタル化が進む中で漢字も大きな変化を遂げています。特に、スマートフォンやコンピュータの普及により、漢字の入力方法が多様化しました。これにより、より多くの人々が容易に漢字を使用できるようになり、コミュニケーションの幅が広がっています。

しかし、デジタル化には課題も伴います。例えば、キーボード入力での漢字の自動変換は便利ですが、正確な漢字の用法が忘れられる可能性があります。また、手書きの美しさが失われることを懸念する声もあります。さらに、若い世代の中には、漢字を使う機会が減少しているという現象も見られます。

このような状況の中で、教育における漢字の重要性はますます高まっています。学生たちが漢字を適切に学ぶことで、その根本的な価値を理解し、将来的にはその文化を継承していくことが求められています。

5.2 漢字教育の重要性と未来の展望

漢字教育は、文化の継承とアイデンティティの形成において重要です。特に小学校や中学校の段階で、漢字の基礎をしっかりと学ぶことは、言語能力の向上に繋がります。漢字を覚えることは、単なる記憶作業ではなく、文字の意味や背景を理解することでもあります。

将来的には、漢字教育のアプローチに変化をもたらす必要があります。従来の暗記中心の教育方法から、文化や歴史を交えた教育へとシフトすることが重要です。例えば、漢字を使った創作活動や、漢字に関連する文学作品を読むことで、より深い理解を促すことができるでしょう。

さらに、国際的な視点を持った漢字教育も重要です。海外で日本文化を学ぶ学生に対しても、漢字の魅力を伝えることが大切です。これによって、漢字が持つ普遍的な価値を広め、国際的な交流を深めることが期待されます。

6. 結論

6.1 漢字の文化的価値の再確認

私たちの生活に深く根ざしている漢字は、その歴史や文化を学ぶことで、改めてその価値を認識することができます。漢字は、単なる記号以上のものであり、思想や文化を象徴する重要な存在です。過去から受け継がれてきた漢字の美しさや深さは、現代の私たちにとっても価値のある資産です。

6.2 漢字の未来と国際的な影響

漢字は、今後も言語や文化の変遷とともに変わり続けるでしょう。デジタル化の進展や国際化の波の中で、漢字の価値を守り、育てることが求められています。国際的な影響を持つ漢字は、言語の壁を超え、さまざまな文化と結びつくことができるのです。

漢字は、私たちの生活に欠かせない存在であり、その存在は文化の根底を支える重要な要素です。今後もその価値を見つめ、未来に向けた新しい形での漢字の活用を模索していく必要があります。漢字の未来は、私たちの手の中にあるのです。