中国の方言は、広大な国土と多様な文化を背景に、独自に発展してきました。それぞれの方言には、地域ごとの歴史や文化、さらには宗教的要素が色濃く反映されています。特に、方言と関連する宗教や文化の借用語は、その地域の文化アイデンティティを示す重要な要素となっています。本稿では、中国の方言に関連する宗教や文化の借用語について、具体例を挙げながら詳しく探っていきたいと思います。

はじめに

中国方言の重要性

中国の方言は、地域によって異なる発音、語彙、文法を持ち、全国的に見ても非常に多様です。例えば、広東語、上海語、客家語など、それぞれの方言はその地域特有の文化や歴史的背景を持ち、話者にとってはアイデンティティを形成する重要な要素となっています。また、方言は地方のコミュニティーにおいてその土地の文化を保存・伝承する役割も担っています。このように、中国方言の理解は、単なる言語の学習にとどまらず、地域文化の理解にも直結するのです。

借用語の概念の紹介

借用語とは、ある言語が他の言語から取り入れた語彙のことを指します。中国の方言にも多くの借用語が存在し、これらは特に宗教や文化に関連する場合が多いです。宗教的なコンセプトや文化的な概念は、借用語を通して他の地域や文化と融合し、新たな意味や価値を生み出します。たとえば、仏教や道教に由来する語彙は、中国の多くの方言に浸透しており、これが方言の特徴に大きく寄与しています。

中国の宗教と文化の多様性

仏教の影響

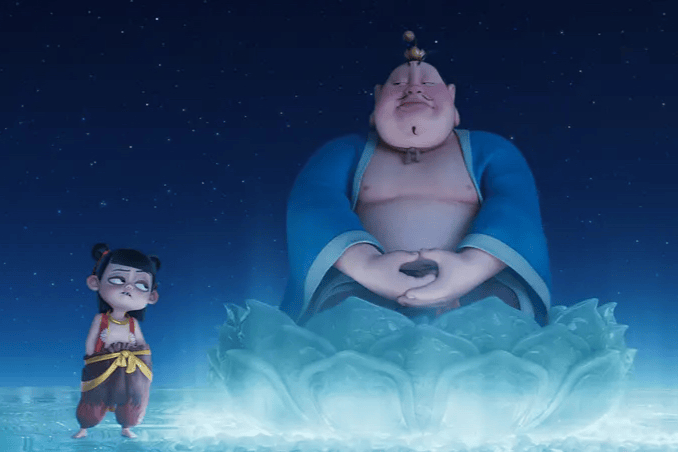

仏教は、中国において特に重要な宗教の一つであり、その影響は中国の方言の発展にも反映されています。多くの仏教用語が借用語として方言に取り入れられており、例えば「菩薩(ぼさつ)」や「涅槃(ねはん)」といった用語は、広東語でも同様の形で使われています。仏教の教えが地方の文化と結びつくことで、地域独自の信仰形態が生まれ、それに伴い方言が更新されていく過程が見られます。

また、寺院の名前や祭りの名称にも仏教由来の語彙が多く見られ、これらは地域の文化やアイデンティティを形成する重要な要素です。例えば、広州の「光孫寺(こうそんじ)」など、特定の方言地域に根付いた仏教用語は、その土地の歴史や文化を理解する手がかりとなります。

道教の影響

道教もまた、中国文化において重要な位置を占めており、特に南部の方言においては、その影響が顕著です。道教用語や概念も多くの方言に取り入れられています。例えば、広東語や上海語には「道(たお)」や「神(しん)」といった言葉が使われることが多く、これらの用語は道教の信仰や儀式に関連しています。

道教は自然との調和を重んじる思想であり、そのため、地域の自然環境や文化も絡まる形で表現されることがよくあります。このため、道教に関連する借用語は、地域の風土や文化との関連性が強く、地元の人々の日常生活にも深く根ざしています。

民間信仰とその表現

民間信仰もまた、中国の多様な文化の一環として重要です。地方ごとに異なる信仰や祭りが存在し、それに関連する語彙や表現も方言に取り入れられています。たとえば、親しまれている民間信仰の一つに「土地神(とちがみ)」があり、これは多くの地域で特有の名前や習慣を持っています。方言では、土地神を指す言葉がその地域独自の発音や形を持ち、信仰の根強さを示しています。

また、民間信仰と結びついた地元の祭りでも、方言がその祭りの名称や儀式の中に生かされています。これによって、借用語は単なる言語の一部にとどまらず、地域文化の生きた証としての役割を果たしています。

借用語の種類

宗教用語の借用

宗教用語の借用は、特に明確に文化的背景を持つものであり、多くの場合はその宗教の信徒によって使用されます。仏教や道教の用語が広まる中で、各地方で独自の発音や言い回しが生まれ、方言に色を加える重要な要素となっています。たとえば、広東語では「法師(ふぁしー)」という言葉が仏教の僧侶を指して使われており、この語が広がることで宗教的なアイデンティティの形成に寄与しています。

宗教用語はそのまま信仰の実践にもつながり、地域のコミュニティの結束を強める役割も果たしています。これにより、方言の中で宗教用語が借用されることは、単なる言語の問題を越えて、地域社会における共同体意識を醸成する要因ともなります。

文化的概念の借用

文化的概念の借用は、宗教用語に限らず、日常生活や芸術、風習に関連する多様な語彙が方言に取り入れられることを指します。例えば、広東語における「飲茶(やむちゃ)」という表現は、茶飲み文化を示すものであり、単なる飲食の行為以上に、広東地方特有の文化を表現しています。このように、文化的借用語は地域文化を体現する役割を果たしており、言語を通じて地域の文化をより深く理解できるようになります。

文化的概念が方言に浸透することで、地域の人々は自分たちの文化遺産を再認識し、誇りを持つことができるようになります。また、こうした借用語は、他の地域や文化との交流を促進し、相互理解を深める重要な手段ともなります。

他地域からの借用語

中国は歴史的に多くの民族が交錯する土壌であり、そのため他地域からの影響も少なくありません。例えば、モンゴル語やチベット語、さらには西洋の文化が流入する中で、方言にはさまざまな借用語が存在します。このような語彙は、その地域文化を豊かにし、言語の多様性を増す要因となります。

上海語では、英語など西洋言語からの影響が特に顕著であり、近代以降の国際交流の中で新たな語彙が定着しました。この場合、借用語は単なる言語の一部を構成するだけでなく、地域がどのように変化し適応してきたかを示す重要な証拠でもあります。

地方方言における具体例

廣東語の借用語

廣東語には、地域の特性を反映した多くの借用語があります。例えば、「福(ふく)」という用語は、地域の伝統的な信仰に根ざしており、特に祭りや祝い事の際によく使われます。このような言葉は、地域の文化を語る上で欠かせない存在です。また、広東語特有の発音や言い回しは、他の方言とは一線を画し、独自のアイデンティティを形成しています。

さらに、廣東語には近年の国際化の影響を受けた借用語も見られます。英語の「コーヒー(咖啡、かふぇ)」や「チョコレート(巧克力、きょうかくり)」など、現代生活において必要不可欠な語彙が日常的に使用されるようになっています。このため、借用語はただの言葉の引き継ぎではなく、地域の人々の食文化や生活様式をも反映するものとなっています。

上海語の借用語

上海語でも、多くの借用語が見られます。特に、上海が国際的な都市であることから、英語やフランス語などから取り入れられた語彙が多く存在します。たとえば、上海語で「電視(でんし)」はテレビを指し、これは元々英語の「テレビジョン」に由来します。このような言葉は、時代の変化とともに地域文化を更新する役割も果たしています。

さらに、上海独自の文化や風習に関連する用語も多く存在します。「小籠包(しゃおろんぱお)」という料理名は、観光名所ともなっており、この言葉が上海の飲食文化を象徴するものとなっています。こうした借用語は、地域のアイデンティティを強化し、観光や地域文化の発展にも寄与しています。

客家語の借用語

客家語には、特有の文化や歴史的背景が色濃く反映されています。たとえば、客家の伝統的な食文化に関連する用語は非常に豊富で、「客家酿(きゃくかにょう)」という言葉は客家の料理を指し、この言葉自体に地域独自の誇りが込められています。そのため、借用語は客家人のアイデンティティを形成するうえで重要な役割を果たしています。

また、客家語にはいくつかの宗教的な借用語も見られ、これが地域の信仰や文化に深く根ざしています。例えば、「妈祖(まそ)」という海の女神に関連する語彙は、客家の地域で特に重要視されており、これによって地域の信仰が強化されています。このような借用語は、方言の豊かさとともに地域文化をより一層深めるものです。

借用語がもたらす社会的影響

言語の多様性とアイデンティティ

中国の方言に見られる借用語は、言語そのものの多様性を示すとともに、地域ごとの文化的アイデンティティの一部として機能しています。方言が持つ独自の借用語は、その地域の人々にとって特別な意義を持つ場合が多く、このことが言語を通じて地域の文化を再確認させます。方言に根ざした借用語が維持されることで、地域のアイデンティティも強く保たれるのです。

堅固なアイデンティティは、地域社会の結束を高め、共通の文化や価値観を共有することにもつながります。地域の人々が自らの言語や文化を大切にすることで、他の地域と比べて特異な文化を育むことができます。

文化交流の促進

借用語が存在することで、中国の方言は他の文化や社会との交流の場にもなります。特に、地域間や国際間の文化交流が進む中で、借用語はその重要な架け橋となるのです。異なる言語や文化が交わることで、新しい意味や価値観が形成され、地域文化が豊かになることもあります。

たとえば、国際化が進む中で、上海語での英語の使用が一般化することによって、地元の文化や習慣が他の文化と結びつき、新たな文化的シンボルが生まれることがあります。このような動きは、地域の文化をより多面的に楽しむきっかけにもなるでしょう。

借用語の未来

今後も、中国の方言における借用語の存在は重要です。技術の進化や社会の変化により、これまでとは異なる形での借用語の発展が期待されます。また、国際的な情報の流通が進むことで、新たな借用語が生まれる可能性もあります。このため、研究者たちは今後の借用語の動向に注目し、その影響を探る必要があります。

借用語は単なる言語の一部に過ぎず、文化の変遷や人々の暮らし方を反映するものでもあります。今後、そうした借用語が中国の方言にどのように影響を与えるかを見つめ直すことは、文化や社会の変化を理解する上でも非常に意義深いことです。

結論

中国方言における借用語の意義

中国の方言における借用語は、地域文化や歴史を深く理解するための重要な手がかりです。借用語は単に語彙が移入されたに過ぎないのではなく、その背後には地域の風習や価値観が息づいており、文化的アイデンティティの一部を形成しています。借用語の理解を通じて、方言と地域文化、さらには国全体の多様性をより深く感じ取ることができるでしょう。

今後の研究の方向性

今後の研究においては、借用語の動向やその社会的な背景に注目することが重要です。中国は地域ごとに文化が異なるため、特定の方言における借用語の進化や変遷を理解することが、文化全体の理解にもつながります。また、国際的な影響が強まる中での借用語の発展は、言語学や文化研究の新しい河を切り開く可能性を秘めています。

借用語が地域文化に与える影響は今なお新たな展開を見せており、それを追うことで私たちの理解がさらに深まることでしょう。このように、中国方言に関連する宗教や文化の借用語は、単なる言語の範疇を超えて、深い文化的意味を持つ重要な要素であることを再確認させられます。