陶淵明(とうえんめい)は、中国の古代文学界で特に重要な人物の一人として広く知られており、彼の詩は今日においても多くの人々に愛されています。陶淵明は、彼自身の生涯と文学的業績によって、古代中国における文化や哲学に多大な影響を与えただけでなく、彼の評価と研究は時代を越えて変化してきました。本記事では、陶淵明の生涯、文学的業績、歴史的評価の変遷、そして現代における研究動向について詳しく探求していきます。彼の作品が持つ魅力を理解することで、我々は中国文学の深い海に一歩足を踏み入れることができるでしょう。

1. 陶淵明の生涯と背景

1.1 陶淵明の生誕と家族背景

陶淵明は、365年頃に生まれ、彼の生まれ故郷である江西省は、その後の彼の文学に大いに影響を与えました。彼の家族は、古くからの知識層であり、特に文学や詩に対して高い教養を持っていました。このため、陶淵明自身も幼少期から詩文化に親しむことができたのです。子供の頃から彼は、自然と人間の関係、そして理想的な生き方について多くの思索を巡らせていました。

陶淵明の父は官吏であったため、彼は幼いころから権力の世界に近づく機会がありました。しかし、その一方で陶淵明は官界での生活に対して強い反感を持っていました。彼は、権力や名声を求めることなく、自然と調和した素朴な生活を夢見ていました。この二面性は、彼の詩作にも大きな影響を与え、後の隠居生活へとつながっていくのです。

1.2 彼の政治的経歴と隠居の選択

陶淵明は、若い頃には政治家としてのキャリアを歩み始めましたが、その経歴は必ずしも順風満帆ではありませんでした。彼は何度か官職に就くものの、上司との対立や権力の腐敗に失望し、次第に政界から身を引く決心をします。特に、彼が東晋時代の政治の混乱を目の当たりにしたことは、彼を隠居へと導いた大きな要因でした。

最終的に彼は、江西省の小さな村に隠遁することになります。この選択肢は、彼にとって自らの理想を実現するための道であったと同時に、自然との一体感を求める心の表れでもありました。彼は田園生活に多くの詩を詠み、自らの感情や思索を語ることで、文学的な傑作を生み出します。このような背景こそが、陶淵明の作品における独自性を形成したのです。

1.3 陶淵明の文化的影響

陶淵明の作品は、彼が生きた時代の文化的背景を色濃く反映しています。彼の詩は、自然の美しさを賛美し、人生の儚さや人間関係の温かさを描写することで、多くの読者に感銘を与えました。また、彼の作品は、後の文人たちに対しても大きな影響を及ぼし、中国文学の中において「田園詩」の先駆けとされるようになります。

彼の詩の中には、特に「桃花源記」のような作品があり、これは理想郷を描いた寓話的な内容で、多くの人々の心に残り続けています。この作品は、社会政治の混乱から逃れた理想的な世界を求める陶淵明の思いを象徴しています。このように、彼の文学は時代を越えて多くの人々に受け継がれ、影響を与え続けることとなるのです。

2. 陶淵明の文学的業績

2.1 詩作の特質と主題

陶淵明の詩作は、彼自身の人生観や哲学が反映されており、その作品には自然への深い愛情と人々との絆が描かれています。彼は、自然の美しさや季節の変化を詠むことで、読む人々に心の安らぎや癒しを与えました。具体的には、彼の詩には静寂な山々や流れる水、咲き誇る花々などが描かれ、これらの自然要素は彼の作品の中心的なテーマとなっています。

また、他の詩人たちとは異なり、陶淵明は人生の苦しみや悲しみを否定せず、それを受け入れる姿勢を持っていました。彼は、時には内面的な葛藤や孤独を表現しながらも、それが自然と調和することで新たな希望を見出す様子を描写しました。このような視点が、彼の詩を読む者に深い共感を呼ぶことに繋がっています。

2.2 代表的な作品の分析

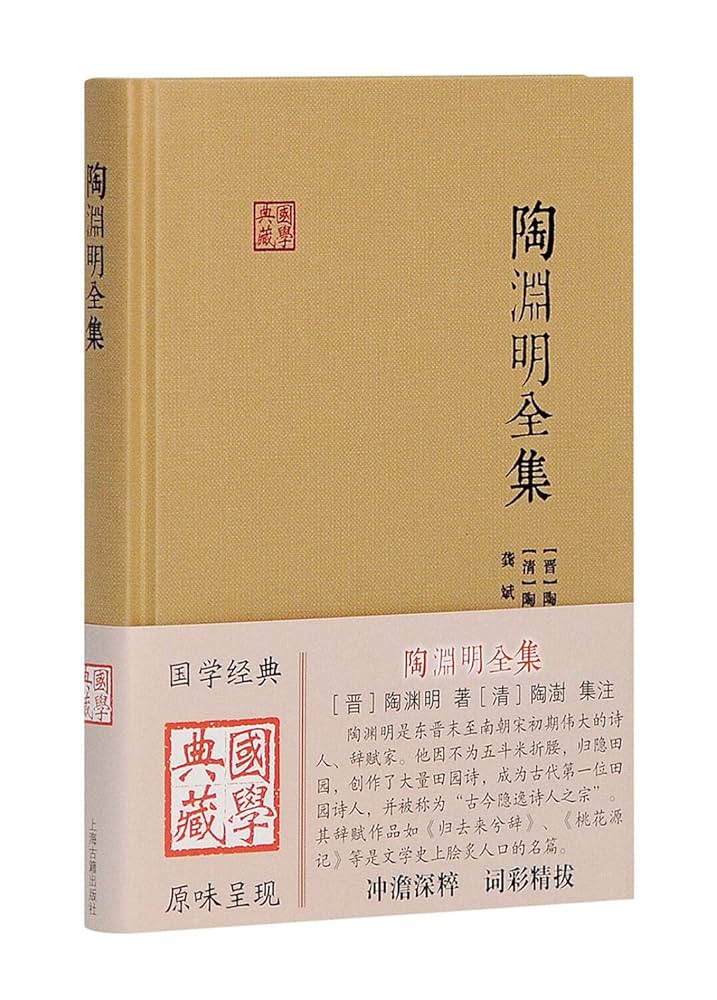

陶淵明の代表的な作品には「帰去来兌」と「桃花源記」があり、どちらも彼の思想を色濃く反映しています。「帰去来兌」は、彼が故郷に帰り、自然と共に生きることを選んだ心情を描いています。この詩には、彼自身の隠居生活への強い想いと、自然との調和が表現されており、特に「帰りたい」という感情が強調されています。

「桃花源記」は、理想的な隠れ里を描いた寓話であり、そこに住む人々が外部の争いから隔絶された世界で幸せに暮らす姿が描かれています。陶淵明は、この作品を通じて、社会の矛盾や争いから離れた静かな生活の重要性を訴えかけています。両作品とも、彼の文学的表現の精緻さや思想の深さを示し、後世に影響を与える力強いメッセージを持っています。

2.3 陶淵明の文学のスタイルと技法

陶淵明の文学スタイルには、その時代の詩人たちに見られる複雑さや技巧はほとんどなく、むしろ簡潔で明瞭な表現が特徴です。彼は、洗練された言葉を使いながらも、自然や人間の感情に対する真摯な洞察を大切にしていました。この素朴さが、彼の作品における親しみやすさや普遍的な魅力を生んでいます。

また、陶淵明は、リズムや音調を巧みに使い、詩的な美しさを維持しつつ、主題を明確に伝える手法を用いていました。たとえば、同じ音を繰り返すことで、詩の中に一定のリズム感を持たせ、読者が心地よく詩を楽しむことができるように工夫しています。このような技法が、陶淵明の作品をより一層引き立て、彼を中国文学史上の重要な詩人に押し上げました。

3. 歴史的評価の変遷

3.1 早期の評価と擁護

陶淵明の死後、彼の業績は当初は一部の文人たちによって高く評価されていましたが、一般的にはあまり知られていなかったと言えます。彼の作品には当時の権力構造を批判する要素が多く含まれており、そのために彼の詩が広く受け入れられにくい時代も存在しました。しかし、陶淵明はその独自の視点と真摯な表現によって、少数ながら彼の詩を愛好する読者を生んでいました。

特に彼の「帰去来兌」や「桃花源記」は、隠居や田園生活を賛美することで、理想主義的な評価を受けていました。これらの詩は、当時の人々にとって疲弊した社会からの逃避を象徴するものであり、陶淵明の姿勢は彼を支援する文人たちからの擁護を受ける要因となりました。

3.2 近世・近代における再評価

陶淵明の評価は、近世から近代にかけて改めて見直されることになります。特に、明代から清代にかけて、西洋哲学や文学が流入する中で、陶淵明の自然観や人間観は再評価される土壌が生まれました。彼の詩の自然主義や個人主義は、その時代の人々に対して新しいインスピレーションを与え、より広い層に受け入れられるようになりました。

また、近代の文学者たちも陶淵明の詩を愛し、その作品をもとにさまざまな文学運動を展開しました。例えば、彼の影響を受けた詩人たちは、陶淵明のもつ個性や自然との調和を重視し、彼のスタイルを模倣したり、新しい作品を創造したりしました。このように、陶淵明の作品は時代を超えて多様な文学的評価を得ていくことになりました。

3.3 現代における陶淵明の位置づけ

現代においても、陶淵明の作品は多くの人々に愛され、研究されています。陶淵明の思想は、現代の読者に対しても大きな影響力を持っており、特に自然との関係や人間の生き方に関するメッセージは、深い共鳴を得ています。また、彼の作品に対する評価も、古典文学を学ぶうえで不可欠な要素として位置づけられています。

現在、陶淵明の詩は、文学教育の場でも重要な教材として用いられており、彼の思想や往年の生活様式を通じて、古代と現代を結ぶ架け橋としての役割を果たしています。特に、自然や人間関係に対する陶淵明の洞察は、現代の複雑な社会に対する一種の指針ともなっており、ますますその重要性が高まっています。

4. 陶淵明研究の動向

4.1 研究の主な成果と課題

陶淵明の研究は、20世紀前半から本格的に進められるようになり、様々な視点から多くの論文や著作が発表されてきました。特に、彼の詩の文体やテーマ、思想についての研究が盛んに行われています。詩のテキストの分析に加えて、陶淵明の生涯や当時の社会背景、さらには彼の影響力についても焦点が当てられています。

一方で、陶淵明に関する研究には多くの課題も存在しています。例えば、彼の詩の解釈には多様な視点があり、時には対立する意見が存在することもあります。また、陶淵明の作品の中には、彼自身の隠居生活や田園志向を表現したものが多いため、彼の思想を現代の文脈でどのように理解するかは常に議論の余地があります。

4.2 異なる学派の視点

陶淵明に関する研究は、文学研究だけでなく、哲学や歴史、社会学など、様々な学問分野からのアプローチが見られます。特に、陶淵明の思想や文化的状況を理解するために、彼の作品を様々な視点から分析しようとする試みが増えてきています。たとえば、彼の自然観については、環境問題やエコロジーの視点からも再考されつつあります。

また、陶淵明の詩を通じて、彼が生きた時代の社会的な背景や政治状況を理解しようとする学派も存在します。彼の詩が当時の権力や矛盾に対してどう反応しているかを探ることは、その文学的価値を深める手段ともなり得ます。このように、陶淵明の研究は一つの方向性にとどまらず、多角的なアプローチを通じて豊かさを増しています。

4.3 日本における陶淵明の研究状況

日本における陶淵明の研究も徐々に進展しており、彼の詩が日本の文学や文化に与えた影響についての研究がなされています。特に、彼の詩が日本の江戸時代における隠者文化や自然主義文学に与えた影響は重要なテーマとなっています。多くの日本の詩人が陶淵明に触発され、自らの作品に彼の影響を持ち込んでいます。

現代でも、陶淵明の詩を翻訳し、研究する試みが行われており、その中には中国文学や詩に対する新たな理解がもたらされています。また、日本の文学教育の中でも、陶淵明の作品が取り上げられ、彼の思想や表現技法を学ぶことで日本人の文化的土壌にも新しい視点がもたらされているのです。

5. 陶淵明の影響と現代の解釈

5.1 現代文学への影響

陶淵明の文学的影響は、現代の作家や詩人たちにも広がっています。彼が描いた孤独や自然、そして人間存在に対する深い洞察は、近年の文学作品においても多く見られます。例えば、現代の詩人たちは、陶淵明の詩に見られる自然への畏敬の念や、人生の儚さをテーマにした作品をBornすることが多く、その中で陶淵明の精神を受け継いでいます。

また、陶淵明が表現した田園生活の価値は、現代社会においても再評価されています。都市化が進む中で、自然と共存する生活への憧れは強まり、多くの作家が彼の影響を受けて、自然との調和を追求する作品を創り出しています。このように、陶淵明の影響は文学だけでなく、社会全体に広がりを見せているのです。

5.2 知恵と哲学としての陶淵明

陶淵明は、単なる詩人ではなく、深い思想を持った哲学者でもあります。彼の詩は、その詩的表現だけでなく、人生観や世界観を理解する上でも貴重な教材とされています。現代において、彼の思想は自己反省や精神的な成長において重要な位置を占めており、多くの人々が彼の哲学に学びを求めています。

たとえば、陶淵明の「明けない夜は無い」という考え方は、現代のストレス社会に生きる人々に勇気を与えるメッセージとして受け取られています。このような彼の言葉は、生きる手助けや精神的な支えとして、多くの読者に響いているのです。

5.3 陶淵明を再考する意義

陶淵明の作品や思想を再考することは、現代に生きる我々にとって重要な意味を持ちます。彼の詩が描く自然との調和や、人間関係の温かさを理解することは、忙しい日常の中で忘れがちな大切な価値観を思い出させてくれます。また、彼が示した自由な生き方や自分自身を大切にする姿勢は、現代の多様なライフスタイルの中でも強く求められています。

陶淵明を再考することは、古代の文学を学ぶだけでなく、現代社会においても貴重な教訓やインスピレーションを得る機会を提供します。彼の作品を通じて、私たちは過去を振り返り、未来に向けての道を見出すことができるのです。

6. 結論

6.1 研究の今後の展望

陶淵明に関する研究は、今後もますます広がりを見せることでしょう。彼の作品の再評価は続いており、さまざまな視点からの研究が進むことで、さらに新たな理解が得られる可能性があります。また、現代の社会問題や環境問題に対する彼の視点が、新しい視点での研究へと繋がることが期待されています。

今後、陶淵明の思想や詩がどのように受け入れられ、解釈されていくのかという過程は、文学研究のみならず、社会全体の文化的発展にも寄与する重要な要素となるでしょう。

6.2 陶淵明の文化的遺産

陶淵明は、ただの詩人という枠を超え、その思想と作品を通じて中国文化の重要な一部として位置づけられています。その影響は詩文学だけでなく、哲学、文化、さらには現代の社会運動にも至り、彼の作品は今なお多くの人々に感動を与えています。

陶淵明の文化的遺産は、古代中国の智慧や人間の感情に対する洞察が豊富に詰まった宝庫です。これらは、単に過去の産物として残るのではなく、今を生きる私たちに対しても教訓を与え、未来の方向性を示すものとなります。彼の名作を通じて、私たちはその言葉の持つ力を再確認し、文化の深い底に眠る知恵を掘り起こすことができるのです。

終わりに、陶淵明の文学や思想は、時代を超えて多くの人々に影響を与え続けており、私たちが彼の作品を再評価し、再考することが豊かな精神世界を築くために必要不可欠であることを強調しておきたいと思います。