中国の色彩文化は、長い歴史を持ち、日常生活から芸術に至るまで、色彩は重要な役割を果たしています。その中でも特に書道における色彩の使い方は、情感や意図を豊かに表現する手段として、古来より多くの人々に愛されています。本記事では、書道における色彩の技法や表現手法について、さまざまな角度から掘り下げていきます。

1. 色彩文化の背景

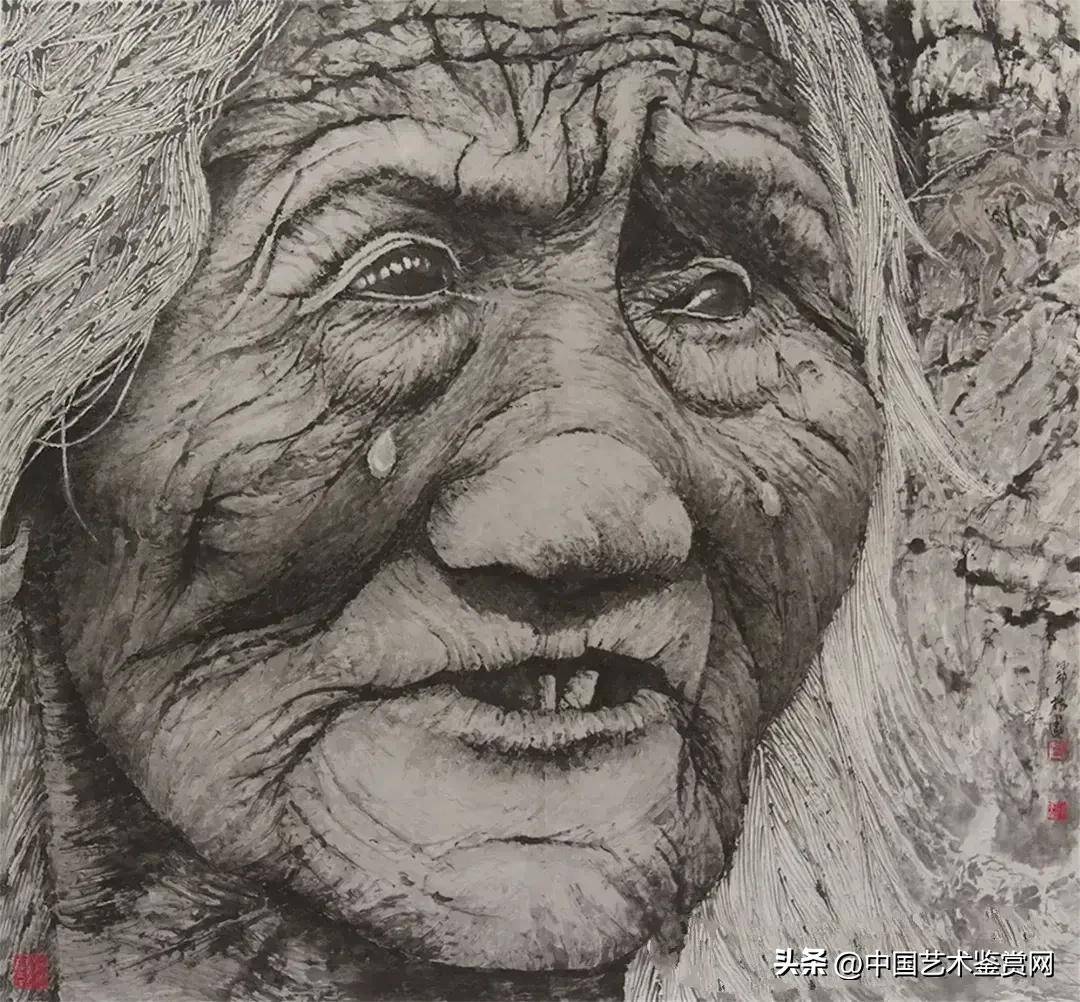

1.1 中国文化における色彩の重要性

中国文化において、色彩は単なる視覚的な要素ではなく、深い意味を持つ重要な象徴とされています。たとえば、赤は幸福や祝福を象徴する色として広く受け入れられています。旧正月などの特別な行事では、赤いランタンや紅包(お年玉の袋)が使用され、人々の願いを込める文化が根づいています。一方、白は喪に服す色とされており、色には常にその背景にある文化的なストーリーが存在します。

また、中国の伝統芸術における色の使い方は、視覚的な美しさを追求するだけでなく、色彩の持つ象徴的な意味や精神的な価値を表現する手段ともなっています。たとえば、青や緑は穏やかさや安らぎを象徴し、自然との調和を意識した色使いが見られます。このように、色彩は中国文化の中に深く根付いており、その価値観はさまざまな形式のアートに反映されています。

1.2 書道と思潮の関係

書道は、単なる文字の書き方だけでなく、書き手の内面的な感情や哲学を表現するアートとして評価されています。そのため、色彩は書道においても重要な要素となります。筆や墨の使い方に加えて、色彩を加えることで、作品全体の雰囲気やメッセージをより効果的に伝えることができます。

書道のスタイルによっては、色彩の使い方が異なるので、さまざまな表現が可能です。たとえば、行書や草書と呼ばれる流れるようなスタイルでは、軽やかな色使いが多く、ダイナミックな動きや感情を強調する役割を果たします。一方、楷書のように安定感が求められるスタイルでは、色使いも慎重に、シンプルで落ち着いたトーンが選ばれることが一般的です。

色彩は、書道の美しさを引き立て、作品に新たな息吹を吹き込む重要な要素といえるでしょう。つまり、書道は色と形、そして意味が一体となった芸術であり、その中で色彩は自己表現の方法でもあります。

2. 書道における色彩の歴史

2.1 古代から近代までの色彩技法

書道における色彩の使い方は、古代から続く豊かな歴史があります。古代中国では、色彩を使った書道が盛んに行われ、特に宮廷や貴族のために特別な作品が制作されていました。彼らは色を使って、地位や権力を示すために、宝石のような色艶を持つ特別な墨を使用していました。

また、唐代には「五色墨」と呼ばれる技法が誕生し、赤、青、黄色、白、黒の五つの色を駆使して、書道作品に多様な表現を与えることが試みられました。これにより、書道は書き手の個性や思いをより豊かに表現する手助けとなりました。その後、宋代や元代にも進化を遂げ、より多様化した色彩技法が登場しました。

近代に入ると、西洋の影響を受けた新たな技術や材料が導入され、色彩のバリエーションがさらに広がりました。水彩絵具やアクリル絵具など、様々な色の選択肢が増え、書道はさらに自由な創作の場となりました。作品の中に色を取り入れることで、より鮮やかで個性的な書道作品が生まれ、書道は単なる伝統的な技法にとどまらない、クリエイティブな表現方法へと変わっていったのです。

2.2 色彩の変遷とその影響

色彩技法の変遷は、中国の文化や社会の変化を反映していると言えるでしょう。例えば、清代の宮廷では、豪華な装飾が求められる中で、色彩の豊かさを重視する傾向が強まりました。この時期には、金色や銀色が多く使われ、権力や裕福さの象徴として、作品に彩りを加えていました。

さらに、現代の社会においては、伝統的な色彩技法を尊重しつつも、個人の表現として自由なアプローチが広がっています。例えば、アーティストたちは特定の色を大胆に使用することで、強いメッセージや感情を伝えることに挑戦しています。これにより、書道は新たなジャンルとしての評価を受け、現代アートの一部としての地位を確立しました。

色彩の変遷は、ただ技法や材料の変化だけでなく、文化や世代による理解と解釈にも深く関わっています。現代に生きる私たちは、過去の知恵を借りながらも、新しい視点から色彩と書道に対するアプローチを模索しているのです。

3. 書道の色彩表現技法

3.1 墨と色料の種類

書道において、墨と色料は重要な役割を果たします。古くから使われてきた墨は、伝統に基づいた技法として価値が高く、特に「徽墨」と呼ばれる高品質な墨が愛用されています。この墨は、松煙を原料とし、香りも良く、書道作品に深みを与える特性があります。一方、色料については、自然由来の顔料が多く使われ、植物や鉱物を原料とすることで、発色が美しく持続性があります。

最近では、アクリル絵具や水性インクなどの新しい材料も取り入れられており、書道の表現が多様化されています。これにより、作家たちは自由に色を選び、作品のテーマや感情に応じて色彩を使い分けることができるようになりました。また、墨と色料を組み合わせることで、独自のスタイルや表現を生み出すことができます。

これらの道具の使い方によって、書道作品の印象は大きく変わります。色の濃淡や質感、塗り方などを工夫することで、作品に深みや立体感を持たせることができ、鑑賞者に強い印象を与えることができます。

3.2 色の重ね方と混合技法

書道における色彩の技法には、色の重ね方や混合技法があります。たとえば、透明な色料を重ねることによって、奥行きや光の効果を生み出すことが可能です。これにより、複雑な色合いやニュアンスを持つ作品に仕上がります。特に、薄い色の重ね方を工夫することで、繊細な印象を与えることができます。

また、色料の混合によって新たな色を作り出す技法も広く利用されています。異なる色をブレンドすることにより、予想外の色合いや効果を得ることができ、創造性を大いに発揮できます。たとえば、青と黄色を混ぜることで緑が生まれるように、各色の特性を理解し、自在にコントロールすることが求められます。

このような技法を駆使することで、書道作品は単なる文字の集合体ではなく、色彩が持つ感情や意味を深く掘り下げた作品へと進化するのです。書道は、色と墨が融合し合うことで、より豊かな表現力を持つものとなります。

3.3 書道作品における色彩の配置

書道作品における色彩の配置は、見た目の美しさだけでなく、メッセージの伝達においても大切な要素となります。色彩の配置を工夫することで、観る側の視線を誘導し、内容をより明確に伝えることができるからです。例えば、作品の中心に明るい色を配置すると、視覚的に強調され、その部分に注目が集まります。

また、色彩の配置においてはリズムやバランスも重要です。適切な配色によって、作品全体に調和が生まれ、より自然な流れを感じさせることができます。色を効果的に配置することで、作品に動きや感情が宿り、見る人の心を揺さぶる力を持つのです。

これにより、書道の色彩表現は、技術的なスキルだけではなく、芸術的なセンスも必要とされます。作品が持つストーリーやテーマを色彩の選択と配置を通じて示すことができるため、色彩の工夫は書道に不可欠な要素だと言えます。

4. 色彩が持つ象徴的意味

4.1 各色の象徴性

中国の伝統文化において、色彩はそれぞれ特有の象徴性を持っています。例えば、赤は幸福や喜びの象徴として広く認識され、結婚式や祭りなどの祝い事に欠かせない色です。また、緑は成長や安定を表す色であり、自然の力を感じさせる存在でもあります。青は冷静や深遠さを表し、精神的な安らぎをもたらす色として評価されています。

反対に、白は喪や悲しみの象徴とされ、故人を偲ぶ場面で使われます。黒も同様に、否定的な意味合いが強いですが、同時に神秘や重厚さを示す色として、特定の文脈で重要視されることもあります。このように、中国文化における色彩の象徴性は、多様で深い意味を長い歴史と共に持っています。

これらの色彩の意味を理解することは、書道の創作において非常に重要です。書作品に色を取り入れる際に、どの色を選ぶかによって、作品のメッセージは大きく変わります。色の選択が意図する意味を理解することで、より深い感情や考えを作品に込めることができるのです。

4.2 色彩による感情の表現

色彩は、感情や雰囲気を表現する際に非常に強力な手段となります。例えば、温かみのある赤やオレンジを使用すると、作品にはエネルギーや活気を感じさせることができます。一方、冷たい青や紫は、落ち着きや孤独感を与えることができます。このように色彩は、観る人の感情に直接訴えかける力を持っています。

書道作品でも、色使いによって感情を繊細に表現することが可能です。作者がどのような気持ちを込めて書いたのか、色によって読み取ることができるため、書道は色彩との相互関係においてより多彩なメッセージを持つ作品となるのです。

また、色彩の選択や配置方法により、観る人の心にさまざまな感情を呼び起こすことができるため、色が持つ力を意識しながら作品を創作することが必要です。書道作品は、色彩により感情を引き出し、より深い共鳴を生み出すことができるのです。

5. 現代における書道と色彩

5.1 現代アーティストのアプローチ

現代の書道界では、アーティストたちが昨今のトレンドや新たな技術を取り入れた独自のアプローチに挑戦しています。彼らは伝統的な技術を尊重しつつも、色彩を大胆に使用することで、新しい表現方法を模索しています。具体的には、抽象的な形や色彩の強い対比を用いて、視覚的に印象深い作品を創造しています。

たとえば、著名な書道アーティストの中には、色彩だけでなく、さまざまなマテリアルを使用して作品を制作する人もいます。これにより、書道が視覚的なアートだけでなく、触覚や体験を通じたアートとしても意味を持つようになります。現代書道の作品は、従来の枠組みを超え、独自のスタイルで強いメッセージを届けています。

さらに、地域コミュニティとのコラボレーションや、公共空間でのインスタレーションアートとしての書道表現が増えています。これにより、書道がより多くの人々に接する機会が設けられ、文化の多様性が広がるきっかけを生み出しています。

5.2 デジタル化と色彩の新しい表現

現代のデジタル技術が進化する中、書道も新たな表現の場を得ています。デジタルツールやソフトウェアを使用することで、書道アーティストは、リアルタイムで色を変更したり、重ねたりすることができ、アートワークを試行錯誤する自由が広がっています。デジタル上では、無限の色彩や形を組み合わせることが可能で、書道の可能性はますます広がりました。

また、デジタル技術を使って制作された書道作品は、SNSやオンラインプラットフォームを通じて広まることが多く、伝統文化が若い世代に親しまれるきっかけともなっています。このように、新しい技術が古い伝統を活かしつつ、未来につながるかたちで進化させることができるのです。

書道のデジタル化により、アーティストたちが新たな挑戦を続ける限り、色彩や表現技法も日々変化し続けていくでしょう。その結果、書道の多様性は今後さらに広がり、より多くの人々がその魅力に触れることができるのではないでしょうか。

6. まとめ

6.1 書道における色彩の役割の再評価

書道における色彩の重要性は、歴史的背景や技術の進化とともに変わってきました。色彩は、単なる装飾ではなく、作品の意図や感情を伝えるための強力な手段となります。多くのアーティストが色彩の持つ力を理解し、創作活動に活かすことで、書道の表現の幅はますます広がっています。

また、色彩は文化の象徴でもあり、各色に固有の意味や感情が存在します。このような文化的背景を理解することで、書道作品に深いメッセージを込めることが可能となり、書道そのものが新たな視覚的アートとしての地位を確立していく様子が見ることができます。

6.2 今後の展望と課題

現代における書道と色彩の関係は、ますます注目されています。伝統と革新を融合させる挑戦は引き続き行われ、アーティストたちは新たな表現方法を模索し続けるでしょう。しかし、色彩の使い方やその意味についての教育が不足している部分もあり、若い世代への理解を深める必要があります。

色彩の可能性を追求する中で、書道アートが持つ革新の力を最大限に引き出すことが今後の課題と言えるでしょう。書道がますます多様化する中で、色彩を通じた新しい表現や体験が、次世代にどのように引き継がれていくのか注目されます。

終わりに、書道における色彩の技法と表現手法について考察した結果、色彩は単なる装飾要素ではなく、作品の核心に触れる重要な要素であることが再確認できました。色彩を巧みに使うことによって、書道はより深い感情やメッセージを表現し、人々に感動を与える力を持っているのです。これからの書道の展開に期待しつつ、色彩の重要性を再評価し、次世代へとつなげていく取り組みが必要です。