孫子の兵法は、中国古代の戦略書であり、その教えは今もなお現代の戦争やビジネス戦略に生き続けています。孫子は約2500年前に活躍した戦略家であり、その思想は敵との対峙だけでなく、日常生活や組織運営においても活用されてきました。本記事では、孫子の兵法のさまざまな教えを紹介し、それが現代戦争やビジネスの場面にどのように応用されているかを詳しく見ていきます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と歴史的背景

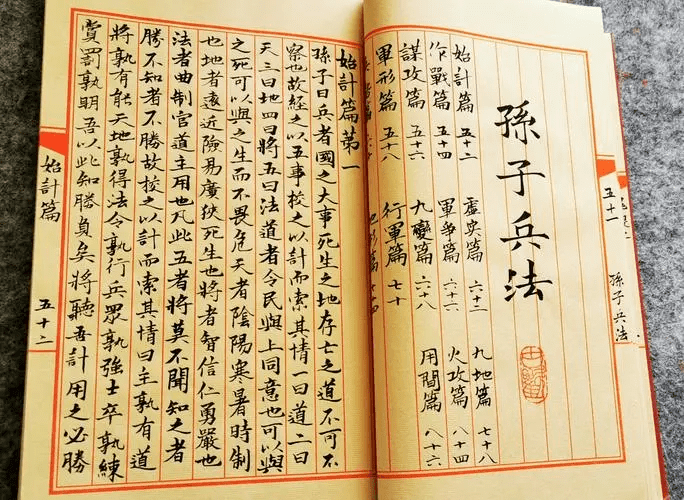

孫子は、中国の春秋戦国時代に生まれました。この時代は、各国が覇権を争い、激しい戦闘が繰り広げられていました。孫子自身は、戦術と戦略の専門家として知られ、魏の国の軍事指導者としても活動していました。彼の言葉は、当時の混乱した状況を理解し、より効果的な軍の運営方法を模索するための重要な手がかりとなりました。

孫子は、彼の著作である「孫子兵法」を通じて、戦争に対する独自の見解を示しました。この書物は、単なる戦闘技術の集大成ではなく、心理戦や情報戦、そして環境や状況を最大限に利用することを重視しています。このような視点は、現代の戦争やビジネス戦略にも大きな影響を与えています。

孫子の教えは、ただの戦術的なアプローチに留まらず、戦争の背景にある人間の心理や社会的な力関係にも深く根ざしています。そのため、彼の理論は歴史を超えて普遍的価値を持ち続けているのです。

1.2 兵法の基本的な原則

「孫子兵法」における基本的な原則は、主に「無為の勝利」、つまり戦わずして勝つことが強調されています。戦争においては、勝利を収めるために多大なコストやリスクを負う必要はなく、むしろ敵を欺くことこそが理想とされます。これは、現代のビジネスにおいても同じです。競争相手と正面から対決するのではなく、先手を打ち、相手の隙を突くことが鍵となります。

また、孫子は戦争の目的を明確にすることの重要性も説いています。これは、明確な目標なくしては資源を無駄にする危険性があるからです。現代の企業も同様に、明確なビジョンや目標を持つことで、戦略的な選択を効果的に行えるようになります。競争環境が厳しい中で、目標がないと方向性を見失ってしまうことは、企業にとって致命的な問題です。

さらに、孫子の教えには「柔軟性」の重要性も含まれています。状況に応じて戦略を変えるという柔軟さは、ビジネス戦略においても、変化する市場環境に適応するために欠かせません。この能動的な柔軟性が、成功に導く大きな要因となるのです。

1.3 孫子の兵法の重要性

孫子の兵法がこれほどまでに重要視されている理由は、彼の思想が時間と空間を超えて適用できるからです。古代から現代にかけて、多くの指導者や戦略家が彼の教えを実践し、成功を収めてきました。たとえば、アメリカのジョージ・ワシントンやドワイト・D・アイゼンハワーなど、多くの軍事指導者がその思想を参考にしてきたことが知られています。

さらに、孫子の兵法はビジネスの世界でも多大な影響を与えてきました。「孫子兵法」を参考にした経営者は、多くの成功事例を作り出しています。たとえば、マイクロソフト社の創業者ビル・ゲイツは、競争に勝つための戦略として孫子の教えを活用したとされています。市場の動向をいち早く察知し、競争相手に対して優位に立つための判断を下す際に、彼の教えが役立ったそうです。

今日においても、孫子の教えは国際関係や経済戦争において、リーダーシップや経営戦略の指針として重要であり続けています。これからの時代においても、その重要性はますます高まることでしょう。

2. 孫子の兵法の主要な戦略

2.1 戦争の準備と情報戦

孫子は「情報戦」の重要性を強調しています。彼は、「戦わずして勝つ」ことが最も理想的な状態であると考え、敵の動向を把握するために情報を蓄えることが肝要であると述べています。この観点から見ると、現代の戦争においても情報操作やサイバー戦争が重要な要素になっています。

情報収集の手法としては、スパイ活動や監視技術の活用が挙げられますが、これらは単に敵の動向を把握するだけではなく、自国の戦略を効果的に策定するためにも重要です。例えば、アメリカの軍事作戦では、敵の通信を傍受することで、その動きを事前に把握し、迅速に対応することが可能になっています。

このような情報戦は、戦争だけでなくビジネスの場でも大いに応用されています。企業はマーケットリサーチを行い、消費者のニーズや競合他社の動きを常に把握することで適切な戦略を立てています。例えば、Apple社は競合他社の製品の情報を分析し、それをもとに自社の製品を改善することで市場での競争力を維持しています。

2.2 地形と環境の利用

孫子は「地形の利用」を非常に重視しました。戦場の状況を考慮に入れ、地形を最大限に活用することが勝利への鍵であると説いています。たとえば、河川や山岳を利用して敵を防ぐ戦略や、夜間の急襲などが、その一例として挙げられます。

現代戦争においても地形の重要性は変わりません。軍隊は、戦略を決定する際に事前に地形を詳細に調査し、適切な戦術を立てる必要があります。たとえば、都市戦では、狭い道路やビル陰を利用して敵に接近することが効果的です。こうした地形を理解することで、自軍に有利な戦闘条件を作り出すことができます。

ビジネスにおいても、環境の利用は重要です。企業は自身の商品をどのように市場に展開するかを考える際、インフラや流通経路などの地形に着目します。例えば、Amazonは物流センターを戦略的に配置することで、迅速な配送を実現し、競合他社との差別化を図っています。

2.3 敵を知り自らを知る

孫子は「敵を知り、自らを知ることができれば、百戦して危うからず」と言いました。この言葉の意味は、相手の強みや弱みを理解すること、自分自身の能力を把握することが、戦略を立てる上で不可欠であるということです。この教訓は、戦争だけでなく、様々な競争の場面においても重要です。

特に、競争の激しいビジネスの世界では、自社が持つ独自の強みや他社と比較した際の優位性を理解することが求められます。市場に投入する新製品やサービスに対して、どのようなニーズがあり、競合他社とどのように差別化すべきかなどの分析が必要です。たとえば、マクドナルドは、ライバルのファーストフードチェーンと比較して、迅速なサービス提供を強みとしており、この点を訴求するマーケティングを展開しています。

また、敵を知るという点では、消費者の動向を把握することも重要です。顧客の声を聞くことで、プロダクトやサービスを改善する基盤を築き上げることができます。この点で、SNSやユーザーフィードバックを活用する企業が増えているのも主な理由です。

3. 孫子の兵法の戦術

3.1 戦術の多様性

孫子の兵法において、戦術の多様性は非常に重要な要素です。彼は、状況に応じて異なる戦術を採用することの重要性を強調しました。例えば、直接的な攻撃が難しい場合には、敵の心を読むことや、奇襲を利用する戦術が効果的です。状況に応じた柔軟なアプローチが、孫子の戦術の真髄と言えるでしょう。

現代の軍事戦略でも、柔軟な戦術の採用が求められます。特に、非正規戦やゲリラ戦においては、従来の戦争の概念とは異なる諸要素が必要となります。例えば、アフガニスタンでの戦争では、米軍は地元民との連携を強化し、非正規軍に対抗しました。このように、状況に応じた戦術変化が、戦闘における勝利を導くのです。

ビジネスシーンでも多様な戦術の採用は不可欠です。企業は市場環境や顧客ニーズに応じて製品やサービスを適宜調整しなければなりません。たとえば、ファッション業界では、トレンドの変化が激しいため、即座に反応できる製品開発やマーケティング戦略が必要となります。

3.2 戦略的欺瞞の技術

戦略的欺瞞は、敵を欺くことで自軍に有利な状況を作り出す巧妙な技術です。孫子は、戦争において実際の意図を隠すことの重要性を認識しており、これが成功の鍵を握ると考えていました。たとえば、兵力を分散させて敵を混乱に陥れる戦術などがそのひとつです。

現代でも、このような欺瞞戦術は多くの場面で応用されています。軍事作戦においては、ミスリードを利用して敵に誤った情報を与え、戦局を有利に進めることが行われています。例えば、アメリカの軍隊は、為替操作やフェイント攻撃を利用して敵の計画を撹乱することがありました。

ビジネスにおいても、競合他社を欺くマーケティング戦略が考えられます。競合他社に対して新製品を発表する際、それを先行して自社に錯覚させる手法を用いることもあります。これによって、自社の製品が注目されるだけでなく、他社の戦略を変更させることも可能となります。このような能力が、長期にわたる成功を支える要因となることがあります。

3.3 奇襲と動員の重要性

孫子は奇襲の重要性を強く認識しており、「敵の予想を超えた行動」を取ることの意義を説いています。奇襲は、敵に突然の攻撃を仕掛けることで、その防御を無力化する戦略です。これは単なる力の衝突ではなく、情報掌握や計画性が必要です。

歴史においても、奇襲は数多くの成功を収めています。たとえば、第二次世界大戦中の日本海軍による真珠湾攻撃は、その典型例です。敵の油断を突き、事前に情報を収集し、計画的に行われた奇襲は、戦局を一変させました。

ビジネスの場でも、タイミングを見計らった奇襲のような戦略が功を奏することがあります。新製品が競合他社のものと同時期に投入する際、自社だけが特別なプロモーションを行うことが、消費者の興味を引くきっかけとなることがあります。たとえば、特定のイベントやシーズンを狙ったマーケティングキャンペーンは、効果的な「奇襲」となり得ます。

4. 現代戦争における孫子の教えの適用

4.1 サイバー戦争と情報戦

現代の戦争はただの物理的な戦闘だけでなく、サイバー空間における戦闘も含まれるようになりました。孫子の教えは、この新たな戦場でも活かされています。多くの国がサイバー攻撃を利用して相手の情報システムを破壊したり、経済的損害を与えたりする事例が増加しています。

具体的には、アメリカのサイバー戦争戦略は、「先手必勝」の考え方に基づいています。敵国のシステムに対する攻撃を未然に行うことで、相手の能力を制限するのです。これにより、自国の防衛力を高め、緊急時に迅速な対応が可能となります。この考え方は、孫子が説いた「情報戦」の強化にほかならないのです。

ビジネスの世界でも、サイバー攻撃は脅威となっています。企業は顧客情報を守るために、情報セキュリティに巨額の投資を行ったり、攻撃に対する防御を強化しています。したがって、孫子の教えを応用し、情報をいかに安全に管理するかが大きな課題とされています。

4.2 非対称戦争の戦略

非対称戦争とは、力の差が大きい 二つの軍隊が戦う際に、弱者がとる戦略のことを指します。このような戦争においても、孫子の教えが生きる場面が多いです。弱者は通常、正面から戦うことができないため、相手の弱点を突く独自の戦略を立てる必要があります。

たとえば、イラク戦争では、アメリカ軍に対して非正規軍が、ゲリラ戦術を駆使して戦いました。これにより、従来の戦闘では勝利できない状況を作り出し、持続的な抵抗を行うことができました。この戦略は、孫子が語った「敵を知り自らを知る」の教えを体現しています。

ビジネスの世界でも、非対称戦争的な戦略が有効です。大手企業が君臨する市場において、新興企業がニッチな市場を狙うことで、競争優位を築ける場合があります。たとえば、地元の小さなカフェが、特別な味のコーヒーを提供し、独自のファン層を形成することが、その典型です。

4.3 経済戦争と国際関係

近年、経済戦争という新しい戦争の形態が浮上しつつあります。これもまた、孫子の兵法が応用される場面です。国家間の競争が武力だけでなく、経済力や外交力にも及んでおり、互いに影響を及ぼし合っています。

経済戦争の一環として、制裁や貿易政策が施行されています。たとえば、アメリカが中国に対して課す関税は、経済的ダメージを与えるための手段として用いられています。このような戦略が成功すれば、敵国家の行動を変えさせたり、国際的な立場を有利に導いたりすることが可能です。これもまた、孫子が提唱した「情報戦」の一形態といえるでしょう。

また、企業間でも経済戦争は日常茶飯事です。優位性を保つために、価格競争やマーケティング戦略を練り、相手よりも先に市場に影響を及ぼす試みが行われています。ここでも、孫子の教えは多大な影響を与えています。

5. 孫子の教えから学ぶ現代の経営戦略

5.1 経営における競争戦略

孫子の兵法における教えは、ビジネスの競争戦略にも深い影響を与えています。市場での競争を勝ち抜くためには、自社の強みを最大限に活かし、競合との差別化を図ることが重要です。そのためには、孫子が教える「敵を知り自らを知る」を実践し、各種データを活用して情報を収集する必要があります。

例えば、ある企業が新製品を市場に投入する際、競合他社の製品や価格帯、マーケティング戦略を徹底的に分析することで、成功の可能性を高めることができます。このように、孫子の教えを経営戦略に反映させることで、選択と集中を明確にし、経営資源を最適化することができるのです。

また、競争環境が激化する中で、チーム内でのコミュニケーションも不可欠です。孫子の教えを基に、チームメンバー全員が共通の目標を持つことで、作業効率が向上し、結果として競争力を高めることができるでしょう。

5.2 リーダーシップと意思決定

リーダーシップの要素においても、孫子の教えは大きく反映されます。良きリーダーは、意思決定を行う際に遥か先を見越し、冷静かつ柔軟な思考を持つことが求められます。孫子の教えを内面化することで、戦略的な思考を培い、メンバーに対する指導力を高めることができるのです。

たとえば、リーダーがチームのメンバーに対して信頼を寄せ、意見を聞き入れることで、メンバー一人ひとりの能力を最大限に引き出すことができます。これは、孫子が説いた「結束の力」にも通じる考え方です。このように育んだチームワークは、複雑な問題を解決する際に非常に効果的です。

また、戦略的な計画を立てる際には、リーダーは自社の強みや収益性を考慮することが必要です。そして、適切なタイミングを選んで行動に移すことで、競争相手に対する優位性を確保することができるでしょう。孫子の教えは、リーダーシップにおいても新たな視座を提供してくれます。

5.3 問題解決とリスク管理

経営においては、問題解決能力とリスク管理が不可欠です。孫子は、リーダーが困難な状況に直面した際にも冷静さを失わず、的確な判断を下すことの重要性を語っています。これに従うことで、予期せぬ問題を未然に防ぐことができ、企業の持続的な成長が促進されます。

実際のビジネスシーンでも、先手を打ったリーダーシップが成功の鍵を握ります。問題が発生した際には、早期に対処し、適切な戦略を導入することで、損失を最小限に抑えることができます。たとえば、製造業において生産ラインの問題が発覚した場合、迅速に対策を講じるためには、チーム全体の協力と戦略的判断が不可欠です。

风险管理にも孫子の教えは活かされます。今後の市場変化や競合の行動に対する予測を立て、柔軟な姿勢で対処することで、コンペティティブな優位性を維持できます。企業は、常に変化する環境に敏感に反応し、適切なリスクマネジメントを行うことが求められています。

6. 結論と未来への展望

6.1 孫子の兵法の持続的な影響

孫子の兵法は、古代中国において生まれたにもかかわらず、その教えは今なお多くの分野で影響力を持っています。戦争、ビジネス、教育、外交など、さまざまな場面で「敵を知り、自分を知る」ことが重要であるというメッセージは、普遍的な価値を持ち続けています。

また、孫子の教えは、リーダーシップやチームワークの重要性に焦点を当てており、組織の成長を促進するための貴重な知恵の宝庫です。経営者や軍事指導者が彼の教えを取り入れることで、現代社会における複雑な問題を解決し、競争環境での優位性を築く助けとなるでしょう。

6.2 現代への応用の可能性

現代においても、孫子の教えは新たな形で再解釈され、適用されています。特にサイバー戦争や情報戦が重要視される中で、彼の教えはますます relevantなものとなっています。技術の進展により、戦争の形は変わったものの、情報を制することが勝利につながるという本質は変わりません。

企業においても、データや情報の利活用が競争優位を生む時代を迎えています。顧客のニーズを把握し、それに適した製品を提供するための戦略は、孫子の教えを反映したものといえるでしょう。

6.3 孫子の教えを活かすための提言

これからの時代、孫子の教えをしっかりと学び、実践に移すことが求められます。特に、組織内でのコミュニケーションやチームワークを重視することで、企業全体の柔軟性と競争力を高めることができるでしょう。

さらに、企業が直面するリスクに対して、積極的に備えることが重要です。変化する市場や技術に敏感に反応し、効果的な戦略を構築することで、持続的な成長を実現することができます。孫子の教えが現代社会においても引き続き有益なアドバイスを提供することを忘れずに、生かしていきたいものです。

終わりに、孫子の兵法は戦略的思考を育むための貴重なツールであり、今後の時代においてもその重要性は失われることはないでしょう。私たちが彼の教えを日常生活やビジネスに取り入れることで、より良い未来を築くための力強い基盤となることを願っています。