漢方薬は、中国の長い歴史の中で発展してきた伝統的な医療の一部です。私たちの体とは何か、そして病気をどう治すかという哲学が根底にあります。漢方薬の調合は、ただ薬を混ぜるだけではなく、科学とアートが融合したプロセスです。ここでは、漢方薬の調合とその器具の役割について、深く掘り下げていきます。

1. 漢方薬の基本理解

1.1 漢方薬とは何か

漢方薬とは、主に植物、鉱物、動物由来の成分を使用して作られる、伝統的な中国の薬です。これらの成分は、古代の医師たちによってその効能が確認されており、治療的な目的で使用されます。漢方薬は多くの場合、個々の体質や病状に合わせて調合され、全体的な健康を重視する点で、西洋医学とは大きな違いを持っています。

例えば、風邪をひいたときに飲む漢方薬には、体の陰と陽のバランスを取るための成分が含まれています。具体的には、ジンジャーやシナモンなどの温める作用のある材料が使われることが多く、体を内部から温めて免疫力を高める効果があります。

1.2 漢方薬の歴史

漢方薬の歴史は数千年前に遡ります。『黄帝内経』という古典医学書にその原理が記されており、これは漢方医学の基礎ともいえる重要なテキストです。この書物は、医学だけでなく哲学的な教えも含んでおり、陰陽や五行の理論を通じて、自然と人間の関わりを説いています。

時代を経て、漢方薬は中国だけでなく、周辺のアジア諸国にも影響を与えてきました。日本では平安時代に中国から伝わり、江戸時代には独自の発展を遂げました。その背景には、時代ごとの科学の発展や、文化の交流が大きな役割を果たしています。

1.3 漢方薬の基本的な考え方

漢方薬の基本的な考え方は、人体のバランスを重視することです。陰陽や五行の理論を背景に、体の状態を細かく分析し、それに応じて適切な薬を選定します。病気は体の不調から生じるとされ、その原因を突き止めるために脈診や舌診などの診断法が用いられます。

このように、漢方薬では単に症状を軽減するのではなく、病気の根本原因にアプローチすることが重要です。そのため、調合には多種多様な成分が用いられ、患者一人一人に合ったオーダーメイドの医療が行われます。

2. 漢方薬の調合のプロセス

2.1 漢方薬の調合の重要性

漢方薬の調合は、単なる薬を作るプロセス以上の意味を持っています。それは、患者の健康状態を総合的に見る視点から始まります。調合は、患者の状態に応じて微妙に成分を変更することが求められます。たとえば、同じ風邪でも、体力がある人と弱っている人では、必要な成分は異なります。

調合の重要性は、適切な効果を得るために、薬の成分のバランスが必要不可欠である点にあります。また、異なる成分が相互に作用し合うことで、単体では得られない効果を引き出すことも可能です。これが漢方薬の奥深さと面白さなのです。

2.2 調合に使用される成分とその特性

漢方薬では、数十種類以上の成分が用いられます。たとえば、甘草(カンゾウ)は、他の薬の効果を引き出す役割を果たし、また調和を図る重要な成分とされています。生姜は温性の薬草で、身体を温める作用があります。

さらに、これらの成分はそれぞれ異なる特性を持ち合わせており、例えば、山薬(ヤマイモ)は、滋養強壮の効果があることから、疲れた体を元気にするために用いられます。これらの成分を効果的に組み合わせることで、患者の状態に最も適した調合が実現できます。

2.3 調合の手順と方法

調合には、まず各成分の下処理が必要です。多くの場合、乾燥した薬草を粉末にすることから始まります。この工程では、薬草の特性を理解し、適切な比率で調合することが求められます。例えば、強力な薬効を持つ成分は、少量ずつ加える必要があります。

その後、加熱しながら煎じることで、成分が抽出されます。すべての成分を一度に煮るのではなく、各成分の煎じ方や時間を調整し、最適な状態に仕上げます。最後に、出来上がった漢方薬は、患者のために慎重に選ばれたスタイルで提供されます。これが、個別化医療の理念を反映したプロセスです。

3. 漢方薬の器具の紹介

3.1 漢方薬の調合に使われる主な器具

漢方薬の調合には専用の器具がいくつか必要です。最も基本的なものとして、薬草を煮出す「煎じ器」があります。これには、陶器製や金属製のものがあり、素材によって成分の抽出効率が異なるため、選択が重要です。

また、成分を粉末にするための「臼(うす)」や「杵(きね)」も欠かせません。これらの伝統的な器具は、手作業での調合において重要な役割を果たします。最近では、電動のミルも登場しており、効率的な粉砕が可能になっています。

3.2 各器具の機能と役割

各器具には、それぞれ独自の機能と役割があります。たとえば、「煎じ器」は、材料をじっくりと煮出すことで、その成分を最大限に引き出します。使う温度や時間によって、得られるエキスの濃度が変わるため、調合する医師の技術が試される場でもあります。

一方、「臼」と「杵」は、薬草をきれいに粉砕するだけでなく、それぞれが持つ特性を損なわないようにするための技術も必要です。たとえば強い香りを持つ成分の場合、細かくし過ぎると香りが飛んでしまうため、注意が必要です。

3.3 伝統と現代の技術の融合

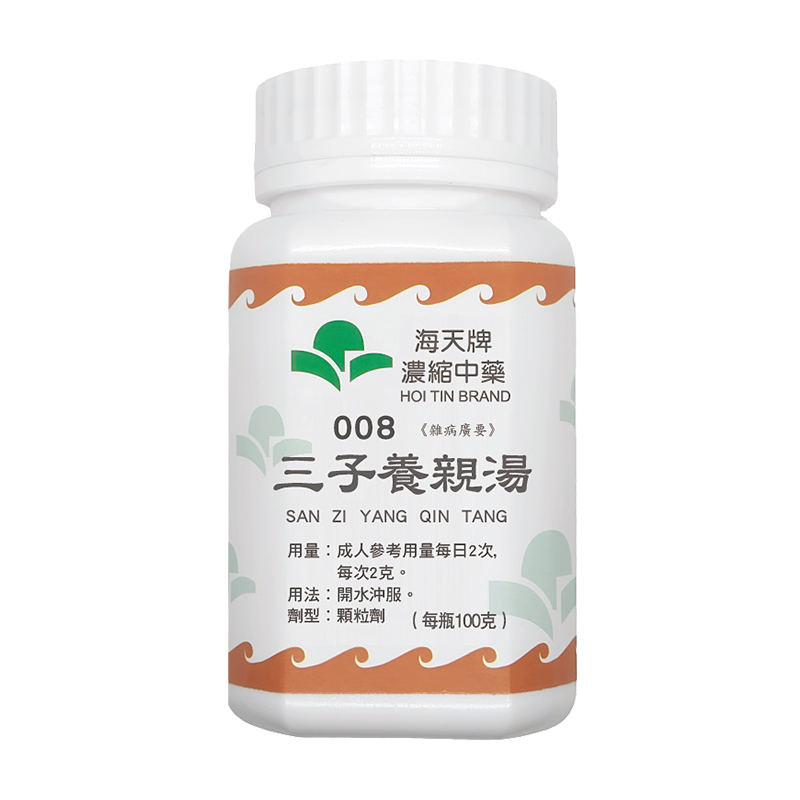

伝統的な漢方薬の調合器具は、時代とともに進化しています。最近では、熱を均一に伝える高性能な煮出し器や、精密に成分を測定できる計量器が登場しており、より効率的で正確な調合が行えるようになりました。

また、漢方の知識とモダンな技術の融合により、新しい形の漢方薬も市場に登場しています。これにより、伝統を守る一方で、現代のライフスタイルに合わせた使いやすい薬が増えています。負担なく健康を維持する選択肢が広がる中で、漢方薬は現代人の生活にもますます溶け込んでいると言えるでしょう。

4. 漢方薬の調合における専門家の役割

4.1 漢方医のトレーニングと知識

漢方薬を調合するためには、専門的な知識と長年のトレーニングが必要です。漢方医は、伝統的な学びを受け継ぎつつ、現代医学や生物学の知識も習得することが求められます。多様な症状に対応するためには、幅広い理解が欠かせません。

漢方医の訓練では、まずは基礎的な解剖学や生理学の知識を学び、その後、病気の診断方法や調剤の技術を身につけていきます。これには、実際の患者を接診し、その反応を元に調合する経験も重要です。

4.2 調合における経験と直感の重要性

漢方薬の調合には、経験と直感も大きく寄与します。医師は、患者の症状や体質を観察し、それに合わせた最適な成分を選ぶために、常に多くの情報を処理しています。このプロセスはデータにとどまらず、彼らの直感や経験則が重要な役割を果たします。

たとえば、ある患者が長期間にわたって疲労感を訴えている場合、医師は単に疲労回復のための成分を選ぶことはありません。過去の症例から適した成分の組み合わせを経験し、身体の調和を考慮して調合するのです。

4.3 患者とのコミュニケーションの重要性

調合において、患者とのコミュニケーションは不可欠です。漢方医は、患者の話を慎重に聞き取り、その情報を基に調合を行います。例えば、生活習慣やストレスのレベル、食事の内容など、表面的な症状だけでは見えない部分にも目を向けます。

また、患者との信頼関係を築くことも重大です。信頼をもって相談できる関係が出来ていれば、患者も自分の症状をより正直に伝えることができ、より適切な調合が可能になります。これが、漢方の医療が持つ個別性と人間らしさを際立たせる要因の一つです。

5. 漢方薬と現代医学の関係

5.1 漢方薬と西洋医学の違い

漢方薬と西洋医学は、病気へのアプローチの仕方が根本的に異なります。西洋医学は、病気の症状を軽減することに重点を置いており、薬の効能を科学的に証明することが重視されます。一方、漢方薬は、根本的な原因を探り、多角的にアプローチすることが特徴です。

漢方では、病気を体のバランスの崩れとして捉え、そのバランスを回復するための手段として薬剤を調合します。このため、病気の種類や程度によって調合が大きく変わります。この柔軟性が、漢方薬の魅力と言えるでしょう。

5.2 漢方薬の効果に関する科学的研究

近年、漢方薬の効果を科学的に検証しようとする研究が増えてきています。一部の成分には、実際に疾患を改善する働きがあることが分かってきました。たとえば、某証拠に基づく研究では、特定の漢方薬が慢性疲労症候群やストレスによる症状を軽減できるとの結果が示されています。

このような研究は、漢方薬の信頼性を高めるだけでなく、現代医学と漢方が協力して新しい治療法を開発する道を拓いています。今後の研究がさらに進むことで、漢方薬が医療において重要な役割を果たす可能性が期待されています。

5.3 漢方薬の未来とその可能性

漢方薬の未来は非常に明るいと言えます。人々が健康への興味を高め、自然療法や代替療法が注目される中、漢方薬も再評価されています。たとえば、現代ではストレス管理や予防医学に対する需要が高まっており、漢方薬の専門的な知識を持つ医師が重用されています。

また、現代のライフスタイルに合わせた新しい製品の開発も進んでいます。たとえば、日常生活で簡単に摂取できる漢方茶やエキスなどが、特に若い世代の間で人気を集めています。これにより、より多くの人々が漢方薬の恩恵を受けられるようになるでしょう。

6. 漢方薬の文化的意義

6.1 漢方薬が日本文化に与えた影響

漢方薬は、日本の伝統文化にも深く根付いています。平安時代から取り入れられ、江戸時代にはさらなる発展を見せました。日本の文化において、漢方は単なる治療手段ではなく、生活の一部として受け入れられています。

たとえば、日本の伝統行事においても、漢方薬の要素が見受けられます。冬の時期に風邪を引きやすいことから、人々は体を温める漢方薬や食事を取り入れることで、季節を乗り切る知恵を持っています。このような知識は、何世代にもわたり受け継がれてきました。

6.2 伝統的な漢方薬の行事と地域性

漢方薬は地域によってもその使い方や効果の理解に違いが見られます。たとえば、北国では寒さ対策として体を温める漢方薬の需要が高まりますが、南国では、湿気を取り除くための薬が主流です。このような地域性が、漢方薬の特徴となっています。

また、地域ごとに特有の伝統行事も存在します。たとえば、秋には実りの感謝を込めて、地域で採れる薬を調合し、家族や親しい人々の健康を祝う行事が行われます。このような風習は、地域の人々が漢方薬を自身の文化や伝統として受け入れている証拠です。

6.3 現代における漢方薬の普及状況

現代において、漢方薬はますます普及しています。特に、健康志向の高まりや自然療法への関心が、漢方薬の人気を後押ししています。また、近年では漢方の専門家に相談しながら、自分に合った漢方薬を選ぶ人も増えてきました。

さらに、ネット通販や健康食品店で手軽に入手できる漢方薬も増加し、若い世代にも広まりつつあります。このような流れは、漢方薬が今後も人々の健康に大きく寄与することを示唆しています。

終わりに

漢方薬の調合とその器具の役割は、単なる医療の部面を超え、深い文化的背景や哲学を持っています。これらの伝統が現代においても生き続け、多くの人々の健康を支えていることは素晴らしいことです。今後、科学と伝統がさらに融合することで、漢方の新たな未来が開かれることを期待しています。漢方薬の世界は奥が深く、まだまだ知られていない魅力があります。興味を持った方は、ぜひ、その一歩を踏み出してみてください。