中医学は、数千年にわたり発展してきた中国の伝統的医療体系です。西洋医学とは異なり、気の流れや陰陽五行といった概念を重視し、病気の根本原因を探ることに重点を置いています。本記事では、中医学における体質の分類と診断の重要性、体質別のアプローチについて詳しく解説します。体質診断を通じて、自らの健康維持や病気予防を行う方法を理解することを目的にしています。

1. 中医学の概要

1.1 中医学の歴史

中医学の起源は、紀元前の中国にさかのぼります。黄帝内経という古典書籍に、中医学の基本となる理論や治療方法が記されています。この書籍は、中国古代医療のエッセンスを凝縮したもので、今なお多くの中医学者に引用されています。古代の医学書は、観察や経験に基づいた知識の集大成であり、先人の智慧が凝縮されています。

また、中医学は歴史の中で多くの流派や思想が生まれました。例えば、唐代や宋代には、より体系的な治療法や理論が確立されました。特に、李時珍の「本草綱目」は、薬の効能や使用法を網羅しており、今日の中医学研究にも大きな影響を与えています。時代を経て、実践の場で常に進化を続ける中医学は、現代でも多くの人々に支持されています。

1.2 中医学の基本理念

中医学の基本理念は、陰陽と五行です。陰陽は物事の相反する側面を表し、これらがバランスを保つことが健康の鍵だとされています。例えば、体内の陰が過剰な場合、陽を補う食事や生活習慣が自体に求められます。このバランスを崩すと、病気の原因となり得ます。

また、五行は木、火、土、金、水の五つの要素から成り立っており、それぞれの要素が体内の器官や感情と結びついています。例えば、肝は「木」に関連し、ストレスやイライラはこの器官に影響を及ぼすと考えられています。このように、中医学は人間を自然の一部として捉え、自然との調和を重視します。

1.3 中医学の主要な治療法

中医学には、鍼灸、漢方、推拿(マッサージ)、気功など、様々な治療法があります。鍼灸は、特定の経穴(ツボ)に鍼やお灸を用いることで、気の流れを整え、痛みを和らげる手法です。一方、漢方は植物や動物を原料として作られた薬草を用い、体質に応じて調合されます。

推拿は、中国式のマッサージで、筋肉や関節の緊張を和らげることが特徴です。ストレス解消にも効果があり、身体全体のバランスを調整します。また、気功は呼吸法や動作を通して気のエネルギーを整える手法で、心身の健康を高める効果があります。これらの治療法は、個々の体質や状態に合わせて選ばれ、全体的な健康を促進します。

2. 体質診断の重要性

2.1 体質診断とは

体質診断は、個人の体質を理解するための手法です。中医学では、体質を理解することが健康を維持し、病気を予防する上で非常に重要だと考えられています。診断は、外見や身体の特徴、感情、生活習慣などを総合的に判断し、体質を分類します。

具体的には、体験的に蓄積した情報や、伝統的な教えに基づいて診断が行われます。例えば、体温が冷たい人は「陰湿」な体質とされ、温かい食事や生活環境が推奨されます。このように、個々の状態に即したアプローチが求められるため、診断は非常に大切です。

2.2 体質診断の目的

体質診断の目的は、健康維持や病気の予防、治療につなげることです。診断を通じて、自分自身の状態を理解し、適切な生活習慣を身につけることで、体調を整えることができます。例えば、体質が「虚」の人は、簡単に疲れてしまうため、休息や栄養を十分に取ることが重要です。

また、体質診断を受けることで、健康に関連するリスクを理解することもできます。例えば、特定の体質を持つ人は、特定の病気にかかりやすい傾向があります。これを避けるためには、体質に合った生活や食事をアドバイスされることが一般的です。

2.3 体質診断がもたらす効果

体質診断によって、個人が適切なケアを受けることで健康が促進されることがあります。診断を行うことで、具体的な症状や問題点が浮き彫りになり、その解決策を見つける手助けになります。体質に基づいたアプローチをとることで、体をより良い状態に保つことができるのです。

たとえば、体質診断を通じて、食事や生活習慣に関する具体的なアドバイスを受けることができます。また、精神的な側面にも着目することで、ストレスや不安を軽減するための方法が得られることもあります。これにより、心身ともに健康的な生活を送る手助けとなります。

3. 中医学における体質の分類

3.1 陰陽体質の分類

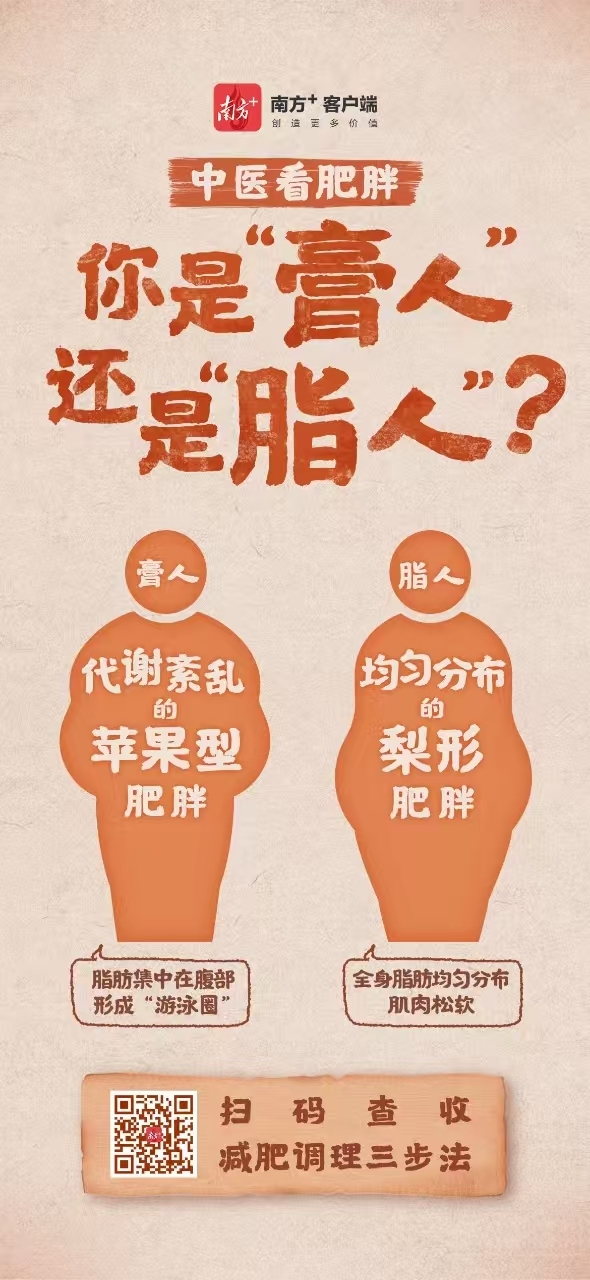

中医学では、体質を「陰」と「陽」に分類します。陰の体質は、体温が低く、冷え性やむくみを持つ傾向があります。これに対して、陽の体質は、体温が高く、活発な性格を持つ人が多いです。この区分は、治療や食事の選択において非常に重要です。

例えば、陰性の体質の人は、温かい食事を摂取し、運動を通じて体を温めることが勧められます。反対に、陽性の体質の人は、活動的なライフスタイルを維持しながらも、体を冷やさないように注意が必要です。このように、体質によって生活スタイルが異なるため、自覚することが大切です。

3.2 五行体質の分類

五行体質の分類では、木、火、土、金、水の五つのエレメントに基づきます。それぞれの体質には、特定の特徴や関連性があります。たとえば、木の体質を持つ人は、柔軟性があり、創造力に富んでいる一方、ストレスに弱い傾向があります。

また、火の体質の人は、情熱的で決断力がありますが、熱意のあまり過労になりやすい面もあります。土の体質は、安定性を重視し、他者に対する思いやりが強い一方、時には優柔不断な一面も見られます。このように、五行体質は性格や体調にも影響を及ぼすため、個々の特徴を理解することが重要です。

3.3 その他の体質分類

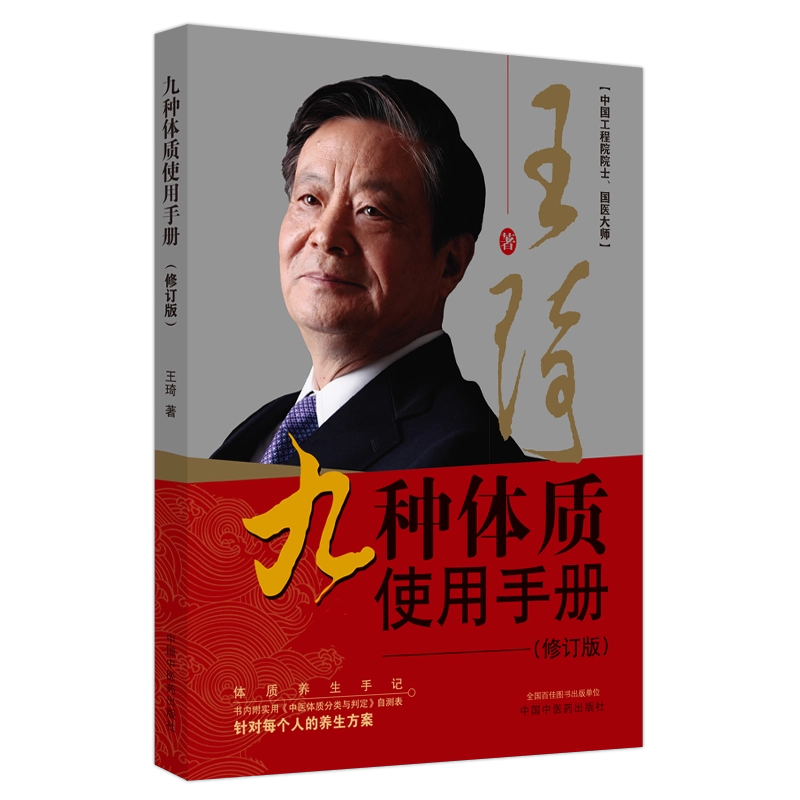

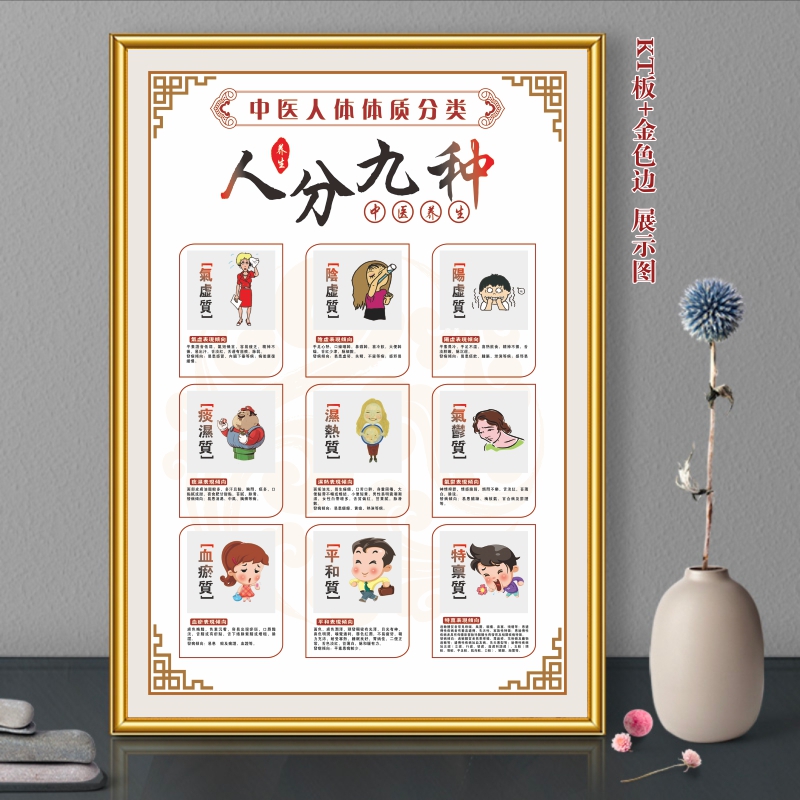

中医学には、さまざまな体質分類が存在します。代表的なものとして、「血虚」「気虚」「陰虚」「陽虚」といった分類があります。これらは、体内のエネルギーや血液の状態によって分けられ、各々特有の症状やケアが提案されます。

血虚の体質の人は、疲れやすく、貧血傾向が見られるのが特徴です。こうした人には、鉄分を含む食材や、血を補う漢方が効果的です。一方、気虚の体質の人は、いつも疲れていると感じることが多く、十分な休息や栄養が求められます。また、陰虚の体質の人は、乾燥や喉の渇きが問題となるため、潤いを意識した食事が大切です。

4. 体質診断の方法

4.1 問診

体質診断は、問診から始まります。この段階では、医師が患者の生活習慣や主訴を詳しく聞き取ります。何が問題なのか、どのような症状があるのかを尋ねることで、患者の全体像を理解します。また、食事や運動、睡眠などのライフスタイルも重要な情報です。

さらに、感情やストレスの状態も体質に密接に影響します。体質診断の際には、心の状態や日常の感じ方についても触れられるため、患者は自身の内面を見つめなおすきっかけにもなります。このように、問診は非常に重要なプロセスで、患者とのコミュニケーションが欠かせません。

4.2 診察技術

問診の後、医師は診察技術を用いてさらに詳しい情報を得ます。視診、触診、聴診などを通じて、身体の状態をチェックします。特に、舌の状態や脈の診断が重要視されます。舌の色や形、苔の状態は、内部の健康状態を反映する指標となるため、慎重に観察されます。

脈診では、手首の動脈を触れて脈の状態を確認します。脈の強弱、速さ、リズムなどが体の状態を示す手がかりとなります。このような診察技術は、医師が患者の体質を理解し、適切な治療法を選ぶための重要なツールとなります。

4.3 脈診と舌診

脈診と舌診は、中医学の中でも特に重要な診断方法です。脈診では、医師が触診して脈を感じ取り、その性質を判断します。脈には「浮脈」「沈脈」「滑脈」など様々なタイプがあり、それぞれ異なる体質や病状に関連しています。たとえば、浮脈は加齢や体温の上昇を示し、沈脈は疲労や冷えを示すことがあります。

舌診では、舌の形、色、苔の状態を観察します。健康な舌は淡いピンク色で、表面に苔が薄くあるのが理想的です。舌の色が赤い場合は熱症状を示し、白い苔が多い場合は冷えや湿気が溜まっている可能性が考えられます。このように、舌と脈に関する診断は、個々の体質を評価する上で非常に有益です。

5. 体質別の改善方法

5.1 食事療法

体質別の改善方法の一つとして、食事療法が挙げられます。中医学では、食材はそれぞれ異なる性質を持っており、自身の体質に合ったものを選ぶことが推奨されます。たとえば、冷え性の人には温かい性質の食材、例えば生姜やニンニクが効果的です。

また、血虚の体質を持つ人には、赤身の肉や豆製品など、栄養価の高い食材が勧められます。さらに、春に芽吹く新鮮な野菜は、肝の働きを助けるため、木の体質を持つ人にも適しています。体質に合わせた食事を心がけることで、身体のバランスを整えることが可能です。

5.2 湿布療法

湿布療法は、体外から温熱を用いた方法で、痛みや凝りを和らげる効果があります。自宅でも簡単にできるため、多くの人に人気があります。体質によっては、湿布するエリアや方法が異なります。たとえば、冷え性の人には温かい湿布が、熱症状の人には冷却する湿布が効果的です。

また、湿布に使用する香辛料や薬草も体質に合わせて選ぶことが大切です。生姜や唐辛子など、体を温める効果がある食材を用いた湿布は、慢性的な冷えや関節の痛みに特に有効です。簡単に自宅で実践できるため、体質改善の手法として非常に役立ちます。

5.3 心理的アプローチ

心理的アプローチも体質改善において忘れてはならない要素です。ストレスや不安は、身体の調子にも悪影響を及ぼすため、心の健康も重視する必要があります。リラクゼーション法や瞑想など、心を落ち着ける技術を取り入れることで、体質を改善するサポートとなるでしょう。

また、趣味や社会活動を通じてストレス解消する方法も効果的です。自分が興味を持つことに取り組むことで、心のバランスを保つ助けになり、体調も良くなることがあります。心身ともに健康を維持するためには、このような心理的アプローチを組み合わせることが重要です。

6. 中医学と現代医学の融合

6.1 現代医学における中医学の位置づけ

近年、中医学と現代医学の融合が進められています。多くの病院やクリニックでは、両者を組み合わせた治療が行われるようになりました。西洋医学は急性の病気や外科的治療に効果的ですが、慢性疾患や生活習慣病に対しては、中医学が持つ「長期的な健康維持」を重視したアプローチが有効とされています。

このような融合によって、患者にはより多角的な治療の選択肢が提供されるようになりました。例えば、痛みの緩和に対して西洋医学の薬物を使用しつつ、同時に鍼灸や漢方を併用することで、より効果的な治療が可能です。このように、現代医学と中医学が互いに補完し合いながら、患者の健康をサポートする姿勢が求められています。

6.2 中医学の実践事例

実際に中医学が現代医学と組み合わさった事例は多く、その効果も評価されています。例えば、がん患者の症状緩和に中医学が用いられることが増えています。鍼灸や漢方は、副作用の緩和や食欲改善に役立つことがあり、患者のQOL(生活の質)を向上させる効果が期待されています。

また、ストレス管理においても、中医学のリラクゼーション技術や心理的アプローチが注目されています。心理療法とともに、中医学の知識を取り入れた治療が行われることで、心身の健康がトータルで改善されることが期待されています。こうした中医学の実践例は、より多くの病院やリハビリテーション施設でも取り入れられています。

6.3 未来の展望

今後、中医学と現代医学の融合が進むことで、より個別化された医療が実現可能になると考えられます。特に、遺伝子解析や生活習慣に応じたパーソナライズドメディスンが普及する中、中医学の体質診断の重要性はさらに増すでしょう。

また、健康維持や病気予防の視点からも、中医学の知識や技術は益々重要になってきます。デジタルヘルスや遠隔医療の発展によって、体質診断の情報を広く共有しやすくなると期待されます。これにより、全国規模での健康促進活動が可能になるでしょう。

終わりに、体質診断の重要性を理解し、個々の体に合ったアプローチを取ることで、より健康的な生活が実現することが期待されます。中医学は、過去の知恵を未来に活かす重要な手段であり、私たちの生活において不可欠な存在となっていくでしょう。お互いに健康を重視し、より良い生活を目指すために、中医学の知識を取り入れてみることをお勧めします。