孫子の兵法は、古代中国における武道や戦略の知恵を集約した重要な文書ですが、その中心的な思想の一つが「柔と剛のバランス」です。この考え方は、戦いだけでなく、さまざまな競争や人間関係、ビジネスにおいても応用可能です。柔と剛のバランスを理解することで、私たちはどのように戦略を描き、効果的な判断を下すことができるのかを探っていきます。

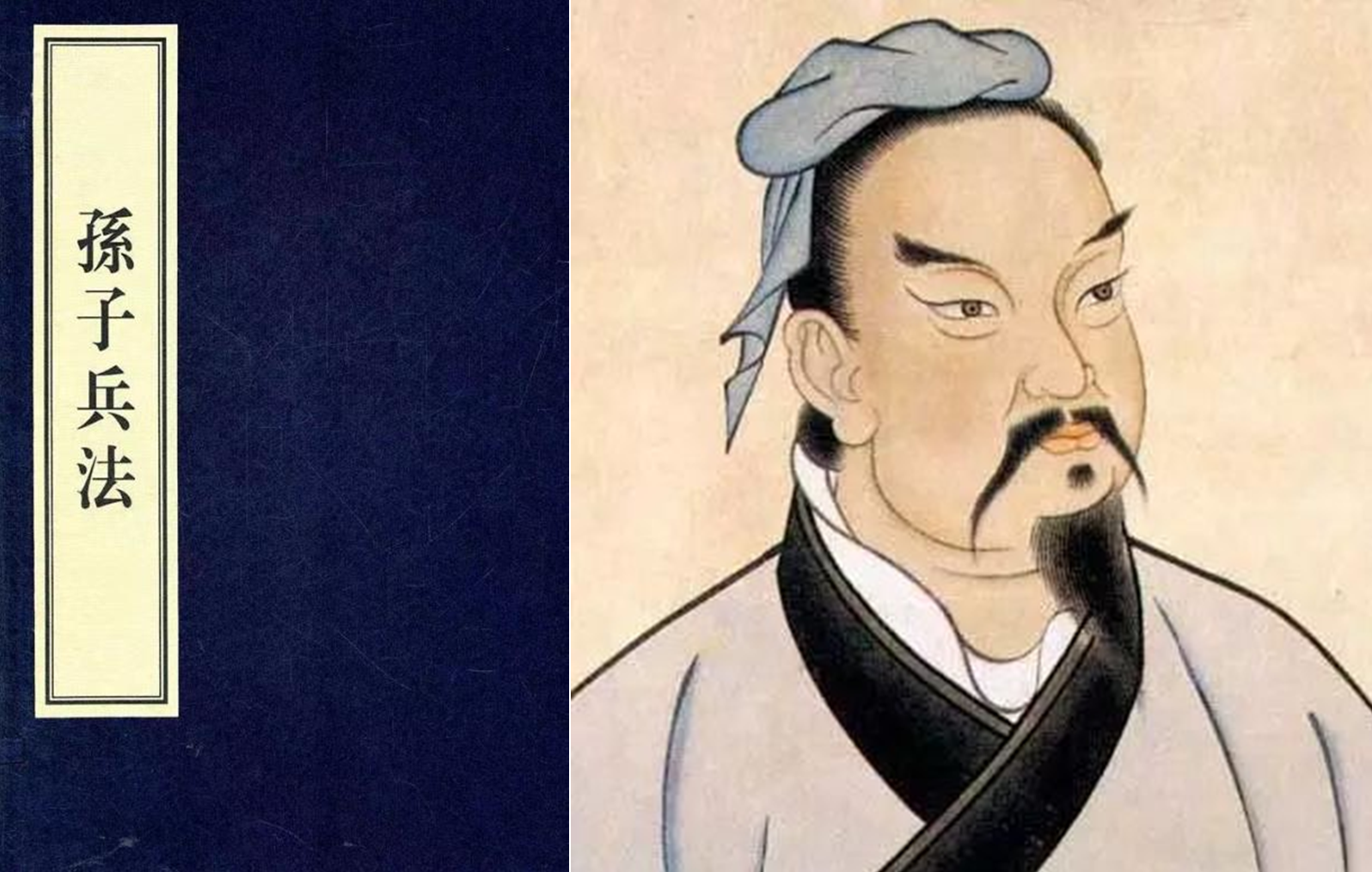

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子とは誰か

孫子は、おおよそ紀元前5世紀頃の春秋戦国時代に生きた軍事戦略家であり、その名を冠した「孫子の兵法」は、世界中で知られている兵書です。彼は中国の伝説的な人物であり、周の国に仕官していたと言われています。彼の教えは、単なる戦いの技術にとどまらず、政治や人間関係にまで応用できる普遍的な戦略を含んでいます。

孫子は、「勝つことは勝負の義務であり、無用な戦いは避けるべき」という考えを持っていました。これは、勝利を目指すためには戦う前に策略と智恵を駆使することの重要性を示しています。このように、孫子の兵法は、時代を超えて多くの指導者やビジネスマンに影響を与えてきました。

1.2 兵法の基本理念

孫子の兵法には、「知己知彼、百戦百勝」という有名な言葉があります。これは、敵を知り、自らを知れば百戦百勝できるという意味です。戦略において、情報収集や分析がいかに重要かを示しています。また、兵法の基本理念には、柔軟な思考と戦略の実行力が含まれています。状況に応じて、固執せずに戦略を変えることで、勝利を収めることが可能になります。

さらに、孫子は「戦わずして勝つこと」を理想としていました。これは、敵に勝つために最も効果的な方法は戦わずに勝つ手段を講じることだという思想です。この考え方は、現代においても交渉や競争の場面で活用され、多くの成功例を生み出しています。

1.3 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、武道や戦術に限らず、哲学やビジネスの分野でも広く応用されています。たとえば、企業戦略においては、競争相手の動向を分析し、柔軟に戦略を変更することが必要です。また、国際関係においても、孫子の教えが影響を与えていることが多いです。歴史上の多くの軍師やリーダーたちは彼の教えを基に戦略を立ててきました。

さらに、孫子の兵法は西洋にも影響を与え、ナポレオンやアメリカの指導者たちがその思想を取り入れたことが知られています。特に、ビジネスシーンにおいては、競争優位を確立するための戦略的思考として、多くの経営者に引用されています。

2. 柔と剛の概念

2.1 柔とは何か

「柔」とは、しなやかさや適応性を意味します。戦力が弱い場合や、状況が不利なときでも、柔軟に対応することで相手に対抗できることを示しています。孫子は、柔軟な戦略を持つことが重要だと考え、特に相手の動きに応じて戦術を変えることが勝利への道であるとしました。

たとえば、戦場においては、敵の動きに敏感に反応し、必要に応じて後退したり、待機したりすることが求められます。柔の戦略は、単に力任せに突進するのではなく、相手の意図を読み取ってそれに応じた行動を取ることを意味します。これにより、無駄なエネルギーを消耗せず、効率的に戦闘を進めることができます。

2.2 剛とは何か

一方、「剛」は力強さや固定した立場を表します。剛は、最も重要な瞬間に強固な姿勢を保つことが大切であり、ここでの「力」は必ずしも物理的な力だけを指すわけではありません。意思の強さや慎重な計画と結びついています。剛の戦略は、敵に対して圧倒的な力を示し、相手の士気を削ぐことを目指すものです。

たとえば、攻撃においては、敵の重要な拠点を直接攻撃することで、心理的な効果を生むことがあります。このように、剛の戦略は、相手に対して圧力をかけることで自軍の優位性を確立する方法です。また、強固な軍事力を保つことも、剛を体現する一つの方法と言えるでしょう。

2.3 柔と剛の関係

柔と剛は一見対極に見えますが、孫子の兵法においては互いに補完し合う存在です。戦局によって求められる戦略は異なり、柔の時には柔軟に、剛の時には力強く立ち向かうことが求められます。柔と剛の使い分けこそが、戦略的な思考を可能にし、成功に導きます。

柔と剛のバランスを保つことは、単なる戦術にとどまらず、人生のさまざまな局面においても重要です。たとえば、ビジネスにおいても、柔軟な発想を持つことと、時には決断力を持って強く進むことが求められます。この柔と剛の概念は、単なる戦争の理論にとどまらず、皆さんの日常生活や仕事にも深い洞察を与えます。

3. 戦略における柔と剛の重要性

3.1 柔の戦略的利点

柔の戦略には、初期の情報収集や敵の動向を探ることから始まり、敵の兵力を分散させることが重要です。柔の利点は、状況に応じて臨機応変に戦略を変化させられる点です。たとえば、少数の兵力であっても、敵が力を分散させた瞬間を見逃さず、一気に攻撃を仕掛けることで勝利を収めることが可能です。

また、柔の戦略は、相手に対する優位性を持ちながら、無駄なエネルギーを使わずに済むため、長期的な戦いにおいても持続可能です。これにより、戦闘における疲弊を避け、最終的には勝利を手に入れることができるのです。

3.2 剛の戦略的利点

剛の戦略には、大きな力で押し切ることで、敵の心理的な障壁を取り除く利点があります。特に、決定的なターニングポイントで強い姿勢を示すことは、仲間に自信を与え、敵の士気を奪う結果になります。ここでの攻撃は、敵の重要な戦略拠点を叩くことが目標であり、あらかじめ計画した強攻策が功を奏する場面でもあります。

また、剛の戦略は、一度固まった方針を守り続けることで、チームの結束を高める効果もあります。敵が混乱しやすい状況において、強固な態度で進むことで、チームの一体感や戦意を向上させることができ、長期的な勝利につながることが多いのです。

3.3 バランスの取れたアプローチ

柔と剛の戦略をバランスよく取り入れることは、今の時代でも非常に重要です。これは、単に戦場だけでなく、ビジネスや人間関係においても同じです。柔軟性を持ちつつも、必要なときには強さを発揮することが求められます。

たとえば、現在のビジネス環境においては、競争の激しさや市場の変化が著しいため、企業は柔軟に市場のニーズに応じた製品を開発する必要があります。しかし、同時に競争相手に対しては強い姿勢を持ち、明確なブランドを打ち出すことも大切です。このように、柔と剛を両方駆使することで、大きな成功が得られるのです。

4. 歴史的事例に見る柔と剛のバランス

4.1 古代中国の戦例

古代中国において、柔と剛のバランスを巧みに操った戦略家として有名なのが韓信です。彼は、出世を夢見たものの、貧しい身分からスタートしましたが、柔軟な戦略を用いて数々の戦いで勝利を収めました。彼の有名な戦術「胯中の計」は、敵を誘き寄せてから一気に攻撃するもので、見事な柔と剛のバランスを見せつけました。

また、彼の戦術には、敵の位置や動きを見極め、相手の強みを逆手に取る柔軟性がありました。これにより、大軍を相手にしながらも少数で勝利を得ることができたのです。これらの成功は、柔と剛の理念が如何に実践的に役立つかを示しています。

4.2 現代における応用

現代のビジネスや国際政治においても、柔と剛のバランスが求められています。たとえば、アメリカのマーケティング戦略では、柔軟に消費者のトレンドを捉え、それに応じた製品やサービスを提供することが重視されています。一方で、競合他社に対しては強いブランドメッセージを打ち出し、消費者に対する認知度を高める必要があります。

このように、柔と剛をバランスよく活用することで、競争が激しい市場でも生き残ることが可能になります。また、国際関係においても、柔軟な外交戦略を展開しながら、必要な場合には強硬な手段を取ることが重要です。

4.3 バランスを失った例

一方で、柔と剛のバランスを失った結果、失敗した事例も多く存在します。例えば、過度に強硬な態度を貫いた国家が、国際社会から孤立してしまったケースがあります。この場合、一時的な安定があったとしても、長期的には逆効果となり、結局は戦争や経済危機に陥る結果となりました。

また、柔軟性が欠けたあまりに、顧客のニーズに応えられず、商売が失敗した企業もあります。このように、柔と剛のバランスを失うことは、大きなリスクを伴うことを我々は学ぶ必要があります。

5. 柔と剛を活かした現代の戦略

5.1 ビジネスにおける併用

現代のビジネスシーンでは、柔と剛をうまく併用することが成功の鍵となります。例えば、柔軟な発想で新商品の開発を行い、市場のニーズに応える一方で、強力なマーケティングキャンペーンを展開することで、消費者の注意を集める必要があります。これは、競争の激しい市場で生き残るために非常に重要です。

さらに、チームのマネジメントにおいても、柔と剛を意識することが大切です。メンバーの意見を積極的に取り入れる柔軟性と、目標達成に向けて一丸となるための強い決意が求められます。このように、柔と剛をバランスよく組み合わせることで、企業全体のパフォーマンスが向上します。

5.2 日常生活における適用

日常生活においても、柔と剛の考え方は非常に役立ちます。たとえば、家庭内や友人との関係においては、相手の意見を尊重し、柔軟な対応を取ることで良好な関係を築くことができます。一方で、重要な決断を下す際や、自己主張をすべき場面では、しっかりと自分の意見を表現する剛の姿勢が求められます。

また、仕事や趣味においても、柔軟なアプローチを取りながら、自分の目標に対して強い意志を持つことが大切です。このように、柔と剛の両方を活かして日常を送ることで、自分自身の成長にもつながります。

5.3 自己成長に向けた活用

自己成長にも柔と剛のバランスは重要です。新しいスキルや知識を身につける際に、柔軟に学ぶ姿勢を持つことが、成長の手助けになります。しかし、そこにとどまらず、必要なスキルを習得するためには自己管理や計画的な努力が欠かせません。これは、剛の姿勢です。

たとえば、資格取得のための勉強を考えてみましょう。柔軟な学び方をしながらも、合格するための明確な目標と計画を持つことが重要です。このような柔と剛のバランスが、最終的に自己成長を促進するはずです。

6. まとめ

6.1 柔と剛の重要性の再確認

柔と剛の考え方は、孫子の兵法の中心的な理念であり、現代においても多くの場面で応用されるべき価値があります。バランスの取れたアプローチが大切であり、柔軟な対応と剛強な姿勢を組み合わせることで、成功を手にすることができます。これは、ただ戦いの場に限らず、さまざまな競争や人間関係においても同様です。

6.2 孫子の教えの未来への影響

孫子の教えは、数千年を超えて多くの人々に影響を与えています。ビジネスや戦争、国際関係における戦略的思考において、柔と剛のバランスを意識することで、より良い判断を下すことができるでしょう。未来においても、孫子の精神は引き続き、私たちの思考や行動に影響を与えることになります。

6.3 読者へのメッセージ

柔と剛のバランスを意識し、日々の生活に取り組むことで、より良い結果を引き寄せることができます。自分自身や周囲との関係性を深めるために、柔軟性と強さを両立させることが肝要です。皆さんも是非この考え方を日常に取り入れ、豊かな人生を築いていってください。